作为地质学家的安特生

作者:薛芃 1921年4月18日,这一天对安特生来说,只是在中国进行田野调查中普通的一天。他甚至在后来的回忆记述里,把这天的发现误记为了五月的成果。在此之前,安特生和同行的采集员刘长山已经在河南收集了一些哺乳动物的化石,但他们更想找到人类遗迹。根据当时已经掌握的一些史前石器的线索,安特生将视线投向渑池县仰韶村,他推断这里很有可能有一个相当大的史前遗址。

1921年4月18日,这一天对安特生来说,只是在中国进行田野调查中普通的一天。他甚至在后来的回忆记述里,把这天的发现误记为了五月的成果。在此之前,安特生和同行的采集员刘长山已经在河南收集了一些哺乳动物的化石,但他们更想找到人类遗迹。根据当时已经掌握的一些史前石器的线索,安特生将视线投向渑池县仰韶村,他推断这里很有可能有一个相当大的史前遗址。时间来到4月18日,在县长胡毓藩的安排下,安特生和刘长山来到仰韶村。在村南冲沟的断面上,绘有黑色或红色图案的彩陶夹在厚土层中间,这些彩陶的发现,远远超出了安特生对原始石器的期待。“这是远东地区第一次出现新石器晚期特征的彩陶。”安特生写道。

这一天,意味着“仰韶文化”的面纱就此揭开,也意味着中国现代考古的序幕由此开启。安特生这位瑞典考古学家的名字从此与“仰韶”二字紧密地联结在一起,他也成为中国现代考古的开山人物之一。

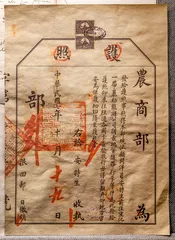

在发现仰韶彩陶之前,安特生已经在中国进行了近七年的田野调查工作。然而,他来中国的初衷并非考古,而是协助寻找矿产资源。1914年,安特生应中华民国北洋政府之邀,来华担任农商部矿政顾问,他原本是瑞典国家调查所的所长,铁矿是他最熟悉的矿产。来到中国后,安特生先为农商部工作,后来被地质学家丁文江邀请加入创立不久的中国地质调查所,河北宣化烟筒山铁矿、辽宁沙锅屯洞穴遗址及北京周口店猿人遗址的发现都与他密不可分。

与此同时,地调所并不只有安特生一名外籍专家,还有来自瑞典的古脊椎动物学家布林(B. Bohlin)、法国古生物学家德日进(Pierre Teilhard de Chardin)、加拿大解剖学家布达生(Davidson Black),以及德裔美国地质学家、古生物学家葛利普(Amadeus William Grabau)等人,地调所开放和包容的国际性合作给这些西方学者提供了学术上的巨大空间。而安特生作为其中最重要的外籍“客卿”,为何将视线从勘探地质、寻找矿藏转移到考古?在他那些被考古遮蔽的诸多贡献中,来自西方的现代科学又是如何促进中国科学内生发展的?面对这些问题,都可以在作为地质学家的安特生身上找到答案。 1914年,安特生来到中国。他是从印度沿丝绸之路南路进入新疆的,沿着西北荒漠一路东行,5月中旬到达北京。他带着对中国大地极大的期待而来,然而在最初的时间,这位农商部矿政顾问并没有迅速进入工作。

1914年,安特生来到中国。他是从印度沿丝绸之路南路进入新疆的,沿着西北荒漠一路东行,5月中旬到达北京。他带着对中国大地极大的期待而来,然而在最初的时间,这位农商部矿政顾问并没有迅速进入工作。

中国社会科学院大学历史系教授李学通指出,当时北洋政府下设的农商部中,聘用了不少外籍专家,他们都薪酬不菲,月薪能拿到1000大洋左右,可以匹敌一位部长的收入,当时普通人不过是顶多10块大洋的月收入。但高额薪酬聘请的外籍专家并没有受到重用,由于行政职务的公职人员不懂业务,不知该如何安排这些专家,让他们形同虚设,政府看似人才济济,不过是“表面的国际化”。安特生刚到农商部时,也是这样一个角色。

但安特生仍然在积极寻找机会。他在丹麦矿冶工程师麦西生(F. C. Mathiesen)家里看到一块赤红色肾状赤铁矿标本,凭借经验,他认为应该再去标本采集的实地看一看。于是,安特生派助手到现在的河北省宣化县龙关地区进行调查。宣化龙关辛窑被发现了,这里存在着巨大的铁矿资源。安特生是当时全球著名的铁矿专家,他也是带着寻找铁矿的任务来到中国的。在对龙关辛窑调查的基础上,根据当地的地质条件,安特生和他的助手又推断出庞家堡铁矿的位置。此时,安特生来到中国还不到一年。 寻找铁矿,对于当时刚走上实业探索现代化道路的中国来说非常重要。1910年,张謇在总结多年办实业经验的基础上,提出“棉铁政策”,认为中国振兴实业,应该以发展棉纺织业和钢铁工业为中心,从而带动其他经济部门的发展。它们关系到国计民生,既可掌控国民经济大权,带动国内其他行业的发展,又可抵制外国资本对中国经济命脉的控制。安特生的作用也就不言而喻了。

寻找铁矿,对于当时刚走上实业探索现代化道路的中国来说非常重要。1910年,张謇在总结多年办实业经验的基础上,提出“棉铁政策”,认为中国振兴实业,应该以发展棉纺织业和钢铁工业为中心,从而带动其他经济部门的发展。它们关系到国计民生,既可掌控国民经济大权,带动国内其他行业的发展,又可抵制外国资本对中国经济命脉的控制。安特生的作用也就不言而喻了。

正是因为勘察铁矿的贡献,1915年春,安特生受到民国总统袁世凯的接见,他拿着自己的标本和图纸,向袁世凯进行了两个小时的汇报。一年之后,袁世凯去世,复辟失败让中国政局更加动荡。不过,宣化铁矿的发现成为安特生在中国考察的重要开端,他被赋予更大的考察权限,整个中国大地都对他敞开。

也是在1915年,安特生在中国遇到了一个对他更重要的人——丁文江,两个地质学家第一次在北京相识。从英国格拉斯哥大学留学归来的丁文江最初是农商部的地质科科长,在另一位留洋归来的地质学者章鸿钊的共同努力下,地质科改为地质调查所,一个徒有虚名的科室从此改制为一个集调查、研究、教学、汇编资料为一体的国家学术机构。正是在这样的条件下,安特生也在初入农商部的时候,比其他外籍“客卿”更早地做出贡献。

安特生在地调所有一间自己的办公室,并且也在地质研究所教课。此时,专业课只有章鸿钊、丁文江和翁文灏三人分担教学,随着课业的深入,野外考察增多,安特生便带着丰富的田野考察经验,担任起更多实习考察的指导。没过多久,地调所搬到西城丰盛胡同3号,外国学者也逐渐增多。除了安特生和助手新长富(Erik Nyström)之外,还有北京大学原地质学门的德国教授梭尔格(Friedrich Solgar),不过他在中国教课时间不长,“一战”爆发后他解职回国从军。

中国地质图书馆高级工程师张尔平在接受本刊采访时指出,从国际上来说,欧洲科学经历过一段“地域性扩张”,这种扩张反映在地调所上,既包括像安特生、梭尔格这类来华的西方学者,还包括像丁文江、翁文灏这样在西方受教育归国的中国学者,更是少不了地调所将自己培养出的学生送到国外深造的情况,他们有的拿到了学位,有的没拿到学位,但都曾努力走进西方科学体系。 当时北洋政府寻到这些外援,颇费了一番功夫。1874年7月,安特生出生于斯德哥尔摩以北的小城Kinsta。1892年,他进入瑞典最负盛名的国立综合性大学乌普萨拉大学(Uppsala University)读书,九年后获得地质学博士并留校任教。

当时北洋政府寻到这些外援,颇费了一番功夫。1874年7月,安特生出生于斯德哥尔摩以北的小城Kinsta。1892年,他进入瑞典最负盛名的国立综合性大学乌普萨拉大学(Uppsala University)读书,九年后获得地质学博士并留校任教。

当时,瑞典已是欧洲的地质大国。在欧洲工业化的道路上,瑞典的优势得天独厚,拥有丰富的自然资源,特别是铁矿和木材,对这些矿产的开发和利用帮助瑞典迅速走上现代工业之路,并且拥有一批本土的资源商业性企业,这给瑞典带来新的优越感。地质学也在实用的基础上不断发展,在化学、地质、冶金、采矿等领域,瑞典培养出大批世界知名的科学家和相关专业毕业生,瑞典地质调查所(SGU)等相关国家机构也纷纷成立。在国际视野中,瑞典因其在铁矿石研究和开采上的重要作用而闻名,铁矿石是一种重要自然资源,在19世纪末20世纪初的工业时代,与煤炭一同成为最重要的支柱资源。

初入大学任职的安特生,参加了两次瑞典南极考察团,这两次极地考察,帮助安特生迅速成长为一名优秀的地质学家。或许是因为投入了大量热情,又是他人生中最初的田野考察,南极成为安特生一生热爱的考察地。后来他写过一本回忆录性质的书,叫《中国人与企鹅》,记录下家乡之外这两个他最有感情的地方,一个是中国,另一个就是南极——企鹅的家乡。当安特生考察南极的时候,另一位瑞典探险家斯文·赫定(Sven Hedin)已早他一步来到中国,楼兰古国的发现让斯文·赫定在瑞典乃至整个欧洲名声大噪,安特生也因此对中国更加向往。

安特生成名很快,1906年便担任瑞典地质调查所所长,一直持续到他来到中国。在这期间,第11届万国地质学大会在斯德哥尔摩举行,全球地质学从业者都汇聚瑞典,安特生担任大会秘书长。此时的他,已不再是一个单纯的地质学者,而是一个可以调动全球地质研究资料的“活动家”,他开始与全球地质学和古生物学行业建立联系,并且将视线扩散到全球资源。他作为组织者,促成全球合作,开始对全球铁矿资源进行调查。这一次的调查,最终结集成1000多页、两卷本的《世界铁矿资源》一书和一幅世界铁矿资源地图,其中有一章专门介绍中国。虽然安特生不是中国篇章的直接撰写者,但他作为牵头组织者,已是当时对中国和全世界铁矿资源最了解的人了。

正是这次大会和《世界铁矿资源》的出版,让安特生进入了中华民国政府的视线,被邀请到中国,与当时刚成立不久的地质调查所合作进行矿产资源的调查,主要找铁矿和煤矿。

早在19世纪,李希霍芬就指出,中国将是未来世界铁矿的供应主力,他认为中国遍地是土法炼铁,因此遍地铁矿。这个判断对中国政府和地质学家都是巨大的诱惑。在安特生到来之前,外国在中国境内的矿产勘探,多是在半殖民背景下进行的。1898年,德国在山东半岛租界确认了该地区煤矿的专有权;英国的“利益范围”内也覆盖了不少煤矿与铁矿开采的地区,包括长江流域及周边诸地,并受到在长江巡逻的英国军舰的保护;日本盘踞在中国东北进行资源开发,美国也有石油公司进驻中国;此外,铜、锡、汞这些稀有金属的探测也在列强视线中。反观瑞典,在诸多西方国家中,是一个对中国保持中立态度的国家,因此,安特生和他的助手等其他瑞典科学家就以中国政府“客卿”的身份,“合法”地进行找矿活动。

不过,李学通强调,在中西方交换科学资源的过程中,始终是一场互惠互利的活动。虽然瑞典采取了明确的反帝国主义立场,但依然带着商业性合作的试探而来,在瑞典新兴的工业企业看来,中国有成为低价为瑞典进行资源供给方的潜力,而且可以持续供给。

对于野外发掘,资金的投入是个大问题。随着北洋政府财政状况每况愈下,无论是中国员工还是外籍顾问的高额工资都成了政府的巨大压力,野外考察的资金也一度断供。正因为瑞典的立场与需求,瑞典工业界为安特生的团队提供了大量财政支持,以至于在地调所资金困难的时期,安特生为后续的调查争取到了不少瑞典政府的支持。

当安特生到达中国10天后,瑞典方才得知,他们并非唯一受聘的外国采矿顾问,英国地质学家惠勒(Mortimer Wheeler)也在其中,这让安特生最初有点失望,他本希望瑞典人可以成为唯一的高级顾问。但在后来与惠勒的合作中,安特生发现惠勒是一位“善良而诚实的学者,可以合作”,就这样,他们达成了分工一致的协作:瑞典人负责勘察中国的煤矿和铁矿,惠勒则专注于金、银、铜、锡、汞、锑等贵金属的勘测。 1916年7月,地质调查所举办了一次成果展览会,展出了当时调查发现的新成果。随后,地调所常设陈列的规模越来越大,其中就有专门的煤铁陈列室,煤矿以各大矿区分列,铁矿以种类分别展示。根据1925年的记载,陈列馆的煤铁陈列室已有煤标本230种,1041件;铁矿标本256种,354件。这其中安特生贡献莫大。

1916年7月,地质调查所举办了一次成果展览会,展出了当时调查发现的新成果。随后,地调所常设陈列的规模越来越大,其中就有专门的煤铁陈列室,煤矿以各大矿区分列,铁矿以种类分别展示。根据1925年的记载,陈列馆的煤铁陈列室已有煤标本230种,1041件;铁矿标本256种,354件。这其中安特生贡献莫大。

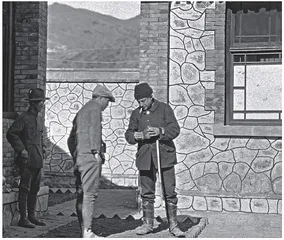

根据地质学家、地质调查所调查员朱庭祜的晚年回忆,1916年到1918年是地调所进行地质调查最密集的几年,“在丁文江、安特生两人的主持和指导下,地质调查所为建设钢铁厂开展了铁、煤、锰石灰岩等冶炼用矿产资源的地质调查工作”。朱庭祜记得,安特生在带领学生野外调查时,从最基础的剖面图、地质学开始细致讲解,虽然留学归来的丁文江已经将这些现代田野调查的方法教授给学生,在地调所并不新鲜,但学生的实习机会不多,无法实操,对这些方法很不熟练。在安特生的教学中,这些方法又一遍遍反复练习,直到可以熟练掌握。

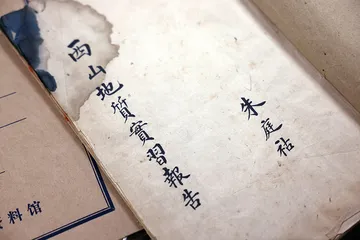

1916年8月,地调所几乎全体出动,组织18人实地勘查北京西山煤田地质,从门头沟煤矿、烟筒山铁矿到京张铁路沿线的八宝山、鸡鸣山等地都囊括在内。对于当时的地质调查来说,在铁路附近发现铁矿,无异于是上天的礼物,因为现成的铁路沿线已经将矿产开采后的运输问题解决了。石景山炼铁厂就是这样一份“礼物”。根据张尔平的讲述,1918年7月,“龙烟铁矿股份有限公司”新组建成,附近烟筒山、龙关县内的矿床都包含在内,在此基础上,安特生等人将炼铁厂选在了石景山,也就是后来“首钢”的前身。

然而,安特生通过长期的调查发现,李希霍芬的推测并不准确,中国并不是一个富铁国家,虽然遍地都有铁矿,但品质参差,品质高的铁矿不多,中国的铁矿产量也不足以支撑全球的需求。虽然这个论断对中国政府和地质学家是当头一棒,但不可否认的是,在全球范围内,中国铁矿资源的确不如李希霍芬设想的那样丰富。

不过,宣化、龙关一带的矿床的发现依然是大突破。从矿床学的角度来说,安特生发现了一种新型的沉积型铁矿,被称为“宣龙式”,直到今天,宣龙式铁矿也依然在研究中。“从宣龙式铁矿到之后的探查可以看出,安特生从地质学到古生物学的转向其实是自然而然发生的。” 中国地质博物馆教授级高级工程师曹希平在接受本刊采访时谈到,宣龙式铁矿是沉积型铁矿,存在于沉积岩中,而古生物化石也存在于这个岩层,安特生自然会关注到。“我们可以这样理解安特生在中国10年学者生涯的转变,从沉积岩矿床到古生物研究,到以北京猿人发现为主的古人类研究,再到现代考古,发现5000年前的仰韶,这实际上是一条生物演化的路径,也是一条很自然的学术研究发展路径。”曹希平说。

安特生从矿藏考察转向古生物化石、考古还有一个客观原因,那就是袁世凯复辟失败后,中国政局动荡,安特生无法安心考察矿藏,于是无奈之下把工作重点转向古生物化石的搜集。更重要的是,地质调查并非找矿这么单纯的事,找到矿产只是链条的开端,开采、冶炼、运用于实业才是地质学这条复杂链条中后续的重要环节。安特生作为一名外来学者,在中国进行地质调查的工作发展是很有局限性的。时局动荡之下,探索更古老的生物和人类文明则是更好的选择,同时也与20世纪初全球各地探索人类起源的学术风气相吻合。在遥远的东方大地上,安特生的确为这一议题做出了更大的贡献。

(参考文献:张尔平、商云涛著《兵马司9号——中国地质调查所旧址考》、[瑞典]安特生著《龙与洋鬼子:一位瑞典地质学家眼中的万象中国》、Per Högselius & Yunwei Song, Extractive visions: Sweden' s quest for China' s natural resources, 1913-1917) 中国地质调查所安特生