月球形成的新理论

作者:苗千 月球是如何形成的?目前的主流理论认为,在大约45亿年前原始地球刚刚形成时,一个名为“忒伊亚”(Theia,古希腊神话中月亮女神之母的名字)的质量同火星相当的原行星(protoplanet)与原始地球“盖娅”(Gaia)发生了剧烈碰撞。碰撞之后,这个天体的剩余部分在地球的引力作用下逐渐形成了月球。这确实可以对一部分事实进行解释。例如根据探测,月球缺少很多挥发性的化合物,很可能是因为在碰撞过程中这些物质发生了气化。

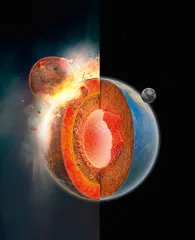

月球是如何形成的?目前的主流理论认为,在大约45亿年前原始地球刚刚形成时,一个名为“忒伊亚”(Theia,古希腊神话中月亮女神之母的名字)的质量同火星相当的原行星(protoplanet)与原始地球“盖娅”(Gaia)发生了剧烈碰撞。碰撞之后,这个天体的剩余部分在地球的引力作用下逐渐形成了月球。这确实可以对一部分事实进行解释。例如根据探测,月球缺少很多挥发性的化合物,很可能是因为在碰撞过程中这些物质发生了气化。不过这个碰撞理论看上去完美,却经不起更严谨的推敲。测量地球和月球的物质成分,会发现两个天体物质的同位素成分高度一致,也就是说两个天体出自同一个源头。这与碰撞理论描述的月球主要由忒伊亚的残余物形成产生了矛盾。

关于地球自身也还有许多难解之谜。地球并非一个完美的球形,其赤道区域的半径为6300多公里。关于地球的结构,大致可以分为地核、地幔和地壳;还可以进一步分为内核、外核、下地幔、上地幔、岩石圈、软流圈和地壳等。正是这些不同层次结构之间的相互作用,让地球产生了各种各样的地质活动。

科学家主要通过分析地震波来研究地球的内部结构和活动。从上世纪80年代开始,研究者就发现在地幔中有两个长达数千公里的巨大团块结构,分别在太平洋板块和非洲板块下方,占到整个地幔的8%。每一个团块的大小都超过了月球。地震波在经过这两个团块时,速度会明显减慢,这说明其密度比周围地幔物质的密度更高(经测量其密度比地幔中其他物质的密度高出2%~3.5%),这两个巨大的结构也因此被称为“大型低速体”(Large Low Velocity Provinces)。地幔中的少量物质会通过地质作用被带到地表。分析夏威夷和冰岛等地的火山喷发物,结果显示这两个团块中铁元素含量更高。

多年来,科学家一直对这两个巨大地幔团块的存在感到困惑。它们究竟是如何形成的?地幔为何不是均匀的混合物?有理论认为,这是在地球形成初期,地幔还处于液态时混入了杂质,之后慢慢冷却形成的;也有理论解释,这与地球板块的运动有关。科学家无法在实验室里进行天体对撞实验,更为直接的研究方法是利用计算机进行模拟。

2023年11月1日,加州理工学院的研究员袁迁与合作者在《自然》(Nature)杂志上发表论文《形成月球的撞击成为基底地幔异常的来源》(Moon-forming impactor as a source of Earth’s basal mantle anomalies),用一个颇为新颖的理论解释了月球的诞生及地幔中团块结构的形成。这篇论文不仅关注了月球的形成过程,也关注了天体碰撞可能对地球造成的影响,进而迅速吸引了全世界的关注。

论文作者通过分析和计算机模拟,认为在大约45亿年前,忒伊亚与原始地球相撞,随后两个天体的物质发生了混合,月球也随之诞生。像这样在地球形成早期发生的大规模碰撞必然会在地球上留下痕迹。那么,在地幔中这两个富含铁元素的团块是否也与这次碰撞有关?沿着这个思路,袁迁与合作者对这次碰撞进行了更细致的计算机模拟。

月球质量大约相当于火星质量的九分之一,而火星质量大约相当于地球质量的九分之一。模拟结果显示,与火星质量相当的忒伊亚一部分有可能沉入地球的地幔深处,形成团块结构。经过进一步研究,科学家发现这种冲撞所产生的能量足以融化部分地幔,使地幔分为融化的上部和固态的底部。在这样的作用之下,忒伊亚的一部分与地球相融合,便形成两个巨大的团块结构,而其余被撞出的物质则形成了月球。因此可以说,月球是在忒伊亚与地球相撞的过程中所形成的,而构成它的物质是忒伊亚和地球物质的混合物——这也就解释了月球物质和地球物质的同位素为何高度一致。

可以说,这篇论文对之前的天体碰撞理论做出了修改:忒伊亚首先撞入原始地球,与地球物质发生充分混合之后才诞生了月球。这不仅能够解释为何构成月球的物质与地球物质如此一致,也解释了地幔中两个巨大团块的由来。

论文中通过计算机模拟得出的结果当然还不算是完全值得信赖的科学结论,很多科学家对天体之间的碰撞能否形成地幔中的团块持怀疑态度。想要对这个理论进行更加深入的研究,接下来不仅需要研究地球的性质,还需要对月球的性质,尤其是其地幔的性质进行更细致的调查。

袁迁认为,接下来的研究可能会帮助人类理解究竟是什么原因使得地球如此独特——或许其中就有在形成之初受到了其他天体剧烈冲撞的原因。可能正是这次冲撞,让地球具有了持续数十亿年的不均匀性,也正是这样的性质让地球变得如此特别。

(本文写作参考了《自然》杂志的相关报道) 月球