胡安焉:坦诚可能是一种防御

作者:孙若茜 胡安焉(于楚众 摄)快递员的视角

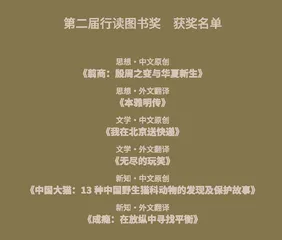

胡安焉(于楚众 摄)快递员的视角站在玉兰湾小区对面时,路中央正有辆车在缓缓掉头,午后的路上空荡,它的笨拙也就显得无害了。可等它扭过身,危险露了头。两个外卖小哥的电动车在它刚刚腾出的空隙里迎头相撞。砰!两个人坐在地上愣住了,几秒,也可能是几十秒。掉头的汽车已经开走了。他们起身,看起来想要去和对方争执,可最后只是沉默着把各自的车推到一旁,就又蹲回到路中央低头收拾散落的饭菜。一辆电动车的脸瘪了下去,另一辆反光镜掉了。“还好,人没事。”我不知道把这句话重复了几次,才发现自己在刚刚的巨响里,下意识地抓住了旁边人的胳膊,是胡安焉。第二届行读图书奖颁奖典礼后的第三天,我们和他一起走了走那些他写进《我在北京送快递》里的行动轨迹。

胡安焉也被吓了一跳,但比我淡定多了。后来他告诉我,像这样的场景,他见过很多次,也见过相撞之后倒地不省人事的。这也是他选择送快递而非送外卖的原因之一,安全些。毕竟运快递的三轮车比两轮的电动车稳些,就算在途中接打电话也不至于轻易失控。另外,送快递虽然也对速度效率有要求,但至少不必为每一单拼命赶时间。还有一个原因,外卖员通常需要自己置办电动车,这是胡安焉不想投入的成本。“幸好人没事,但是车撞坏了也很麻烦的,公司不会管修的。他们的责任也很难判定。很多时候可能就是这么一次,就不想再干了。”

我想起他在书里写到过一个快递小哥。“在小区里三轮开得太快,避让一个孕妇时,车子侧翻摔倒,前挡风罩脱落碎裂。孕妇虽然没被撞到,但受了惊吓。他修车加赔偿人家花了近2000块,当即就决定辞职不干了。”他写,“我还记得事后他瞪大眼睛和我说‘我已经不干了’时心有余悸的表情,他受到的惊吓可能不比那个孕妇小。”

并不是每个小区都允许快递三轮车进入,因此胡安焉送快递前就要花很多时间停在路边整理快件。比如我们眼前的玉兰湾小区,就是只能拉着板车走路进去派件的“园林式的高档小区”。他在书里提过它很多次:“对于这里的居民来说,它的环境优美,鸟语花香,曲径通幽。但对快递员来说它不够友好:里面的步道太绕,几乎没有一条直路,有时候两栋楼离得不远,却要绕个大弯才能到达。”因此在这里,他的派件效率相当低下。如果小区有好坏之分,那绝对要看从什么角度审视,对快递员来说,这里就绝对算不上好。

这很好理解,但我们很难想到。在快递员这个距离我们既近又远的身份里,胡安焉的书写总是提供给我们既熟悉又陌生的视角。有时来自职业,有时来自他自己,比如他写4月份北京的香椿开始冒芽时,另一个快递员飞哥带着他到处去摘,“奇怪的是,在梨园很多小区里都栽了香椿树,但香椿芽在菜场里仍然卖十几块一斤”。这正是我想要和他去旧时工作场景里走走的初衷——看看他观察周遭的方式,而并非通过故地重游把他推回到快递员的身份里。 实际上,送快递本身也只是胡安焉诸多短暂的工作之一。《我在北京送快递》一书里并不只写到这段经历。从上中专时去酒店实习当服务员算起,20年的时间里,他陆续做过19份工作,在便利店、自行车店、加油站打工,经营女装店、小吃店,做漫画社的学徒,等等。对胡安焉来说,送快递与其他工作其实没有本质上的不同,非要说特殊之处——那是他到目前为止的最后一份工作,结束在2019年12月,快递公司解散时。记忆尚鲜,除了经历过的大事小情本身,他还能回忆起其中大部分的前因后果,也因此有充足的内容可写。

实际上,送快递本身也只是胡安焉诸多短暂的工作之一。《我在北京送快递》一书里并不只写到这段经历。从上中专时去酒店实习当服务员算起,20年的时间里,他陆续做过19份工作,在便利店、自行车店、加油站打工,经营女装店、小吃店,做漫画社的学徒,等等。对胡安焉来说,送快递与其他工作其实没有本质上的不同,非要说特殊之处——那是他到目前为止的最后一份工作,结束在2019年12月,快递公司解散时。记忆尚鲜,除了经历过的大事小情本身,他还能回忆起其中大部分的前因后果,也因此有充足的内容可写。

他在后记中提到过:在品骏快递最后的那段日子,常常下午一两点钟就能送完当天的快件,然后他就会在京通罗斯福广场打发时间,因为那里有空调。他喜欢坐在负一层美食广场后面的员工就餐区,那里也是送餐员的等单和休息处。“商场把多余和用不完的餐桌椅子堆放在那儿,顾客不会走进去,因为那里是个死角,而且没有灯光,仅从南边的玻璃墙透进一些折射的阳光,维持着昏暗的可见度。于是,和另一边灯火通明的经营区相比,那里就像剧院里被幕布遮挡的后台。”非饭点儿的时候,很多送餐员坐在那儿聊天、打盹儿、打游戏、刷视频……

胡安焉在旁边戴着耳机,边听歌边打量他们。他尝试揣摩他们的生活——“和我一样,他们大多不会在北京定居,北漂的日子是暂时的,不是他们生活的全部。那么他们生活的另外部分是什么?他们在北京用所有的时间来挣钱,其中的艰辛可想而知,是什么在他们生活的另一面吸引他们,令他们甘愿为之付出?”胡安焉说,在那里度过的时光对他来说是隽永的,他会永远记得自己当时的感受。

转过年来,也就是2020年的春节过后。胡安焉从南方回到北京,疫情前景不明。他拿着快递公司的遣散费,没有急着打下一份工。那段时间,他写了一些东西发在网上。其中一篇就是在某物流公司上夜班的打工记录。用他的话说,受到了出乎意料的关注。“副本制作”的编辑冯俊华和彭剑斌联系他,建议他写下在北京送快递的经历。早在2010年初,胡安焉开始“混迹”黑蓝论坛时,就听说过这两个人。虽然那时彭建斌还没有出过书,但已经是他最喜欢的写作者之一。当年,他曾经把三位作者的小说全部从论坛上拷贝下来,打印成册反复研读,彭建斌就是其中之一。胡安焉还知道,彭剑斌在广州也送过快递,好像被偷过两辆电动车后就不干了。只不过,这段经历似乎并没有比再早年间的销售业务让彭剑斌更有感触,也就没见他写过。

胡安焉看重彭剑斌的建议,开始动笔。后来,他不止一次地提到、强调,这时他早已经不是写作上的新人了。2009年到2011年,他有近三年的时间没去工作,每天在家读书和写作。《我在北京送快递》出版之前,他已经在期刊上发表过一些作品,只不过收到的稿费微薄,无法用来谋生。这也是他没有在过往履历里把“写作”也列进来的原因之一。

过去十年,他总是反复处在打工和写作两种状态中:当他去打工,就无法写作。“光是工作本身就极大地占用了我的时间,同时它还透支我的情绪,令我在下班后也只想放松和减压,而无力思考其他。”当他要写作的时候,就辞去工作,专心去写。不过,他也不会称之为“专职写作”,而是更愿意说成“脱产写作”。“没有人给我上五险一金,怎么能说是职业呢?”更重要的是,对他来说,写作就是生活另外的部分,属于自由的那部分。打工时,他很少想到自由。 采访那天下午,从八通线九棵树站出来,我们跟着胡安焉到达的第一站就是曾经的“京通罗斯福广场”,如今已经改名“京通领展购物中心”。不知道这种感受是不是结合了我的臆想:一走进这家商场,胡安焉的脚步就明显加快了,就像是唤醒了曾经工作状态里的肌肉记忆。迅速地下滚梯,穿美食广场,我们想去“后台”看看。可惜,一家在建中的超市用挡板封住了整个区域,只是剩下些餐桌椅。胡安焉说起,他平时很少在这里吃饭,因为比较贵,他一般会在附近的小巷子里吃碗安徽板面或是点份盖饭,一顿饭大约15块钱。我想起他在书里写过,送快递时,他一度习惯从纯粹的经济角度看待问题,用成本的眼光看待时间。以他拿到的平均工资和工作时长计算,在每天用来派件的9个小时里,他每个小时得产出30元,平均每分钟产出0.5元。反过来看,派一个件平均得到2元,那么必须每四分钟派出一个快件才不至于亏本。假如达不到,就该考虑换一份工作了。

采访那天下午,从八通线九棵树站出来,我们跟着胡安焉到达的第一站就是曾经的“京通罗斯福广场”,如今已经改名“京通领展购物中心”。不知道这种感受是不是结合了我的臆想:一走进这家商场,胡安焉的脚步就明显加快了,就像是唤醒了曾经工作状态里的肌肉记忆。迅速地下滚梯,穿美食广场,我们想去“后台”看看。可惜,一家在建中的超市用挡板封住了整个区域,只是剩下些餐桌椅。胡安焉说起,他平时很少在这里吃饭,因为比较贵,他一般会在附近的小巷子里吃碗安徽板面或是点份盖饭,一顿饭大约15块钱。我想起他在书里写过,送快递时,他一度习惯从纯粹的经济角度看待问题,用成本的眼光看待时间。以他拿到的平均工资和工作时长计算,在每天用来派件的9个小时里,他每个小时得产出30元,平均每分钟产出0.5元。反过来看,派一个件平均得到2元,那么必须每四分钟派出一个快件才不至于亏本。假如达不到,就该考虑换一份工作了。

胡安焉把这份时间成本平摊到生活里的结果是:“因为我的每分钟值0.5元,所以我小个便的成本是1元,哪怕公厕是免费的,但我花费了两分钟时间。我吃一顿午饭要花20分钟,其中10分钟用于等餐,时间成本就是10元,假如一份盖浇饭卖15元,加起来就是25元,这对我来说太奢侈了!所以我经常不吃午饭。为了减少上厕所,我早上也几乎不喝水。在派件的时候,假如收件人不在家——工作日的白天约有一半的住宅没人——我花一分钟打个电话,除了支出0.1元的话费外,还付出了0.5元的时间成本……”

思维方式难说好或坏,一样要看是用在什么处境之下。胡安焉说,做快递员之前,他从不会这么想问题,不做快递员之后,他也不再这么衡量时间。那么,这种思考习惯大概该归入工作对他情绪的透支里吧。他曾写,他在生活和工作中,在别人可以获得正面激励的多数事情上感受不到激励,但是在相反的方向,在别人不以其为阻力的事情上,却经常形成负面的心理障碍。

胡安焉能觉察到当时的工作处境一点点地改变他,令他变得更急躁、易怒,变得比过去没有责任心,总之做不到原本他对自己的要求,而且也不想做到了。他说那些改变有时会让他觉得痛快,他痛快的时候就不太能感觉到烦躁和不满。“就像深海里的鱼都是瞎子、沙漠里的动物都很耐渴一样,我是一个怎样的人,很大程度上是由我所处的环境,而不是由我的所谓本性决定的。” 他好像从不避讳书写他心理的负面。他在书里写到过,有一次,让一个六七十岁的老人在路边等了将近3个小时,事后他震惊于当时自己心里甚至没有丝毫内疚。有一次,他在手机备忘录里记下了一个胡搅蛮缠又不愿意为自己的错误买单的顾客的姓名、电话和地址,想着等他有一天离职不干,不必再为工作忍气吞声时,一定上门找他算账。还有一次,他听说一个开奥迪的司机拼命摁喇叭惹毛了一个快递员,于是那个快递员摸出一根铁棍,把人家车前盖和挡风玻璃完全砸烂了。他承认,他也有过近似的冲动,而且不止一次。当然,他最终没有报复过任何人。“承认”之下,胡安焉几乎成了我们每一个人,可并不是每个人都敢“承认”,哪怕只是一个一晃而过的念头。胡安焉在写作时将自己向外敞开的方式和程度,在写作者中也并不多见。

他好像从不避讳书写他心理的负面。他在书里写到过,有一次,让一个六七十岁的老人在路边等了将近3个小时,事后他震惊于当时自己心里甚至没有丝毫内疚。有一次,他在手机备忘录里记下了一个胡搅蛮缠又不愿意为自己的错误买单的顾客的姓名、电话和地址,想着等他有一天离职不干,不必再为工作忍气吞声时,一定上门找他算账。还有一次,他听说一个开奥迪的司机拼命摁喇叭惹毛了一个快递员,于是那个快递员摸出一根铁棍,把人家车前盖和挡风玻璃完全砸烂了。他承认,他也有过近似的冲动,而且不止一次。当然,他最终没有报复过任何人。“承认”之下,胡安焉几乎成了我们每一个人,可并不是每个人都敢“承认”,哪怕只是一个一晃而过的念头。胡安焉在写作时将自己向外敞开的方式和程度,在写作者中也并不多见。

他告诉我,那可能是他克服自卑感的一种方式。很长一段时间,他觉得自己方方面面都不如人,一是晚熟,二是心智、才智并不突出。面对反应敏捷、目光锐利透彻的人时,他会有一种很强烈的羞耻心。面对外部世界,时常恐惧、缺少安全感。他获取安全感的方法很多,有时候是牺牲利益,放弃竞争,用这种方法告诉别人自己是无害的,有时候是暴露自己的短处,或者干脆坦白内心一些不光彩的地方,“主动投降,就没有危险了”。他说,就像是当你遇到森林大火时,也许可以先点一把小火,让周围的东西燃尽。“这是一种下意识的心理防御机制,先把我可以坦诚的东西敞开,别人对我的攻击就无效了。或者说,别人对我的看不起、负面的评价就不会伤害到我了,因为我已经坦白过了。”

胡安焉说自己写作前就以坦诚的方式“自保”,写作后,它也就自然而然地融入了表达里。早年写小说时,他在论坛上也收到过类似的反馈。因此他很清楚,不管是虚构还是非虚构写作,这样的写作风格都并非是他刻意营造,而是他这个人本身的个性。他说自己并不擅长写那种完全依靠想象、和自身经历没有重合轨迹的小说。没兴趣,也没动力。他的写作更多是为了处理过往经历中自己遇到的问题。

对胡安焉而言,写作的其中一份意义正是可以帮他消化一些经历——“假如那些经历得不到有效的消化,可能会令我变成一个不那么好的人。我可能会以某种不那么好的眼光看待生活和周遭的人及事,而结果自然是令自己过得更不好。”因此最初开始写作时,美国作家杰罗姆·大卫·塞林格、雷蒙德·卡佛等是胡安焉感受到共鸣的模仿对象。他们所要表达的与他有很多共通之处,比如卡佛,写的多是一些人在世俗追求里面遭遇的挫折,他们追求的并不是人类的共同理想、生命的终极意义,而是所谓体面的生活、物质的充裕以及受到别人的尊重。这些和30岁前胡安焉的经历、当时想要处理的素材都是比较接近的,他很容易就受到启发并从中借鉴。

胡安焉觉得写作有时候很像是一场让自己释放的告解,但绝不是关起门来对伤口的舔舐。这其中的差别在于,他在写作时就预设了读者的存在,他也需要在写作中得到读者的反馈。他说,人在现实中认识的人总是有限的,以他来说可能几百人,深入交往的就更少了,也就是一二十个,很难碰到和自己精神特质、性格都相近的人,因此很容易觉得自己是在孤独地面对某些困境。大概只有通过作品,才能和他人建立一种精神上的亲缘关系。 胡安焉