本雅明思想迷宫的地图

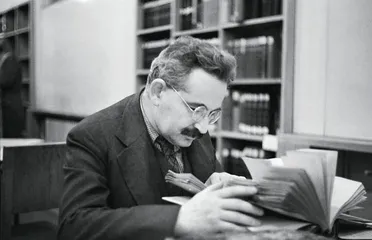

作者:薛巍 很多人熟知的本雅明的形象差不多都是他1938年流亡巴黎时的样子,46岁的他“已经有微微隆起的小肚子。经常穿一件旧的、略带运动感的粗花呢夹克,里面是布尔乔亚样式的深色或彩色衬衫,下身则穿着灰色法兰绒裤……有时,在圆镜片后面,他流露出猫头鹰般的深不可测的表情”。

很多人熟知的本雅明的形象差不多都是他1938年流亡巴黎时的样子,46岁的他“已经有微微隆起的小肚子。经常穿一件旧的、略带运动感的粗花呢夹克,里面是布尔乔亚样式的深色或彩色衬衫,下身则穿着灰色法兰绒裤……有时,在圆镜片后面,他流露出猫头鹰般的深不可测的表情”。霍华德·艾兰和迈克尔·詹宁斯是美国资深的本雅明研究者、本雅明文集的编者以及英译者,他们合著的900页的《本雅明传》,全景地描绘了本雅明的一生,梳理了本雅明主要作品的写作过程,阐发了他的主要文本的内涵。他们决定严格按编年顺序展开,“聚焦于本雅明的写作诞生于其中的日常现实,并提供关于他主要作品的思想史语境。这一取向使我们可以关注到他生命中每个阶段的历史性,并由此关注到他各种作品的历史性——它们植根在具体的历史时刻和本雅明自己的思想关切之中。”

《洛杉矶书评》说:“本雅明影响了塞巴尔德、桑塔格、保罗·德曼等作家,创立了文化研究这一学科,他著名的论文《可技术复制时代的艺术作品》是电影和媒介研究的基础。”

在《本雅明传》两位作者眼中,本雅明是“城市资本主义现代性之子”“欧洲现代性最重要的见证之一”,是“20世纪最有影响力的现代性理论的创立者”,他具有卓越的心智、超拔的智性,敢于违抗常规,敢于站在那些张力和悖论已经到达绝境的智识立场之上。

这部传记非常详实,呈现了本雅明复杂的经历和性格:阿伦特的第一任丈夫君特·施特恩是本雅明的远亲。本雅明曾在弗赖堡大学跟比他大三岁的海德格尔一起上李凯尔特的逻辑学讲座课。40岁时还不会煮咖啡,终身热爱旅行,最后逃亡路上利用他多年山间散步的经验,帮助大家解读小小的手绘地图。喜欢赌博和收藏,患过一系列的疾病:坐骨神经痛、胃病、心搏过速、高血压以及心脏肿大。喜爱的爱欲纠葛形式是“作为复杂三角关系的一方,最好爱欲对象有别的稳定关系”。在大学就有过偶尔的、较短暂的抑郁来袭,长时间的严重抑郁则在他二十几岁的后期开始困扰他,并持续到他的生命尽头。

哈佛大学历史学教授彼得·戈登评价说:“为知识分子写传记是一件困难的事,因为有太多被称为事件的东西其实只发生在头脑中或书页上——但只有那些才是重点所在。艾兰与詹宁斯细致梳理了本雅明的主要作品,即便在文本尤为晦涩之处,他们的阐释也异常清晰。因此,这部传记并非简单的生平编年,更是指引我们探索本雅明思想迷宫的可靠地图。” 《本雅明传》追溯了本雅明广泛的学术交往活动,从而证明他不是一个孤独的天才。比如“漫游者”(flâneur)这个概念,本雅明把漫游者的形象定义为现代意识的一个原型,它源于波德莱尔诗歌和印象主义绘画。本雅明的密友弗朗茨·黑塞尔是漫游者的最高化身,本雅明在上世纪20年代的柏林和巴黎与黑塞尔一同进行过多次漫长的散步。对黑塞尔来说,穿越都市丛林的漫步是完全有意识的一种抵制,它反对内在于现代化中的工具性:他把没有目标的走路称为“纯粹无目的的快乐”。“散步把你从或多或少不幸的私人存在中释放出来,这是它最无与伦比的迷人一面。你以一系列陌生的境遇和命运为伴,并与之交流。”

《本雅明传》追溯了本雅明广泛的学术交往活动,从而证明他不是一个孤独的天才。比如“漫游者”(flâneur)这个概念,本雅明把漫游者的形象定义为现代意识的一个原型,它源于波德莱尔诗歌和印象主义绘画。本雅明的密友弗朗茨·黑塞尔是漫游者的最高化身,本雅明在上世纪20年代的柏林和巴黎与黑塞尔一同进行过多次漫长的散步。对黑塞尔来说,穿越都市丛林的漫步是完全有意识的一种抵制,它反对内在于现代化中的工具性:他把没有目标的走路称为“纯粹无目的的快乐”。“散步把你从或多或少不幸的私人存在中释放出来,这是它最无与伦比的迷人一面。你以一系列陌生的境遇和命运为伴,并与之交流。”

本雅明对人极度礼貌,跟人交往时采取一种保持距离的复杂机制,所以他在思想生活中每个阶段都表现出成熟持重,竭力避免和友人过多的接触,把每个人和群体都保持为他的思想的参谋。这也导致他的密友们既支持他,又伤害他,尤其是在他处境最艰难的时候。比如社会研究所的领导霍克海默和阿多诺,既帮他发表作品、给他争取更多的补助,又在关键的时刻抛弃他、背叛他。霍克海默犹豫要不要帮他前往纽约。阿多诺是本雅明的信徒,但“意识到本雅明完全依赖研究所过活,他觉得自己不仅可以裁定研究主题的选择,而且可以控制本雅明作品的思想基调”。

本雅明永远在受到他接触的不同作家的影响,相继接受了各种相互冲突的思想。比如他终生的朋友肖勒姆带他认识了犹太教神秘主义,但他一直没有放弃基督教神学。拉脱维亚人、戏剧导演阿西娅·拉西斯不仅涉入了他的婚姻,还让他受到了共产主义的启示,但他从未彻底拥护阿多诺的辩证法。他像一位收藏家一样,从不丢掉任何方法论或理论道路,所以他的著作眼花缭乱让人兴奋,又没有一贯的、完整的思想。

本雅明在研究了德国悲悼剧、被法兰克福大学拒之门外之后,开始关注日常现代性中的“幻景”(phantasmagoria),这个词指18世纪的一种光学装置,把社会整体视为一部机器,投影出具有内在意义和连贯性的自身形象。

他也关注摄影,在《摄影小史》中说,“灵氛”(aura)来自希腊文,原意是“运动中的空气”和“呼吸”。“早期人像摄影中,有一道灵氛环绕着他们,有一种灵媒给予他们的眼神以充实和安定。随着商业摄影的兴起和更快速镜头的研发,灵氛被放逐出照片。”他认为,艺术无限复制的时代为人类经验开辟了大胆的新前景。它消解了作者和读者之间的壁垒,将大众转化为潜在的参与者。阿多诺无法赞同这种技术乐观主义,担心文化工业堕落为一种缺乏批判维度的媒介,只肯定现实世界。

本雅明的崇拜者为他辩护说,他的思想像一个星丛,而不是一套教条,因为他的风格或方法是制造“思想图像”,采用一种格言式的散文形式,将哲学分析融于具体意象,产生出标志性的批判性摹仿,然后把这些思想图像按照先锋派蒙太奇原则隐秘地编排起来。《本雅明传》的导言中说:“本雅明的天才就在于,他能发现某种形式,在其中,一种可与同时代的海德格尔和维特根斯坦媲美的深刻性和复杂性,通过直接动人心魄且让人过目难忘的文采,发出回响……当语句徘徊,聚集成星丛,又开始变换排列,它们就微妙地和一种正在生成的重新组合的逻辑构成同调,慢慢释放出它们的破坏潜能。”

美国文化史学家科林·迪基则提出,本雅明的目标和他的方法是矛盾的,他想建立一个完整的理论体系,用的却是碎片式的写法。1920年,本雅明就立志要建立一个宏大的统一的文学理论,“彼特拉克关于蔑视世界的谈话、尼采的格言,以及佩吉的作品,包含这些伟大作品的文学体裁必然有一种绝对本源性的原则”。他的《德意志悲悼剧的起源》的序言题为《认识论批判导言》。他的许多著作的标题都很宏大:《暴力批判》《论历史概念》《论语言本身和人的语言》《相似性学说》《论摹仿能力》,而这种建立宏大理论的欲望跟他的风格是相互冲突的。在20年代晚期,他受到超现实主义者们的影响,开始采用一种更加碎片化、联想式的写作风格,像《单向街》《1900年前后的柏林童年》那样,没有一个持续的、线性的论证,而是格言式、片段式的。《单向街》是蒙太奇之书,《拱廊街计划》则是史诗级的蒙太奇。

两位传记作者说,本雅明的批评从来不仅仅是阐释和估价,而是宽恕和救赎:这是一种摧毁其批评对象的活动,但摧毁只是为了探测其中可能包含的真理。迪基写道:“本雅明的方法已经作用于他自己的作品。他所有的作品,包括那些独特的、引人入胜的诗歌和随笔,都被摧毁了,就因为无趣地追求宏大统一的文学理论。” 本雅明行读图书奖