杨昌霖:编校颇见实心

作者:卜键 在五征君中,不管是哪一种排法,杨昌霖都排在最后。他的举荐人是总裁王际华,二人为师生关系,多少有点儿夹带私货之嫌。昭梿的《啸亭杂录》卷十“四布衣”,记及邵、余、周、戴,却单单把杨昌霖择了出来。为何会这样,大约还是觉得昌霖的学术地位与前四人不般配吧。可若是较起真来,余周与邵戴在博通和专深上也差了一大截,邵和戴亦非一个量级,那样可就比起来没完了。

在五征君中,不管是哪一种排法,杨昌霖都排在最后。他的举荐人是总裁王际华,二人为师生关系,多少有点儿夹带私货之嫌。昭梿的《啸亭杂录》卷十“四布衣”,记及邵、余、周、戴,却单单把杨昌霖择了出来。为何会这样,大约还是觉得昌霖的学术地位与前四人不般配吧。可若是较起真来,余周与邵戴在博通和专深上也差了一大截,邵和戴亦非一个量级,那样可就比起来没完了。不独史家、著作家爱分三六九等,世人大多如此。对于杨昌霖的记载极少,应与他既非大吏,亦非大儒,又不爱折腾、没有什么风流韵事相关。昌霖字际时,号俭庵,江苏吴县人。而在当地县志府志中,未检索到其生卒、家族、父祖、师承等信息,只查得他是乾隆戊子科举人,以及后来的钦赐进士。据《实录》,乾隆三十三年六月,钦命以“户部左侍郎王际华为江南乡试正考官,翰林院侍读学士纪昀为副考官”,乃知他与两位四库大佬的渊源有自。次年纪昀即跌了个不大不小的跟头,流遣新疆去也;王际华则仕途畅达,荣晋礼部尚书,兼武英殿总裁,深得皇上倚信,也是昌霖主要的引荐人。

通过王际华留下的一部日记,能看出他很注意与各方联络感情,平日应酬甚多,尤重视与门生的交谊;亦隐约可见杨昌霖有些本分内向,循规蹈矩,不喜走动公卿,大概率也属一介寒儒。王际华对他颇多提携,应出于对其学问人品的了解。昌霖的科举路也是备受煎熬,中举后三赴会试,皆不中。三十七年六月十五日,不知为何事触发,王际华补记了“戊子副榜二十二人”名单,接下来开列自乾隆十二年做顺天乡试《礼记》房考始,历任乡会试考官的科次,并及三十一年任庶常馆总教习,曰:“以上皆真门生也。”在其日记中也能看到,每到科举季,这位礼部尚书皆忙碌至极,各省参试的门生要来拜谒,昔日门生担任房考的,也会带领本房取中的新进士谒见,那是门生的门生了,又称“小门生”。

王际华是个有心人,纪事巨细靡遗,其日记实为今天治四库的一个宝。三十七年春闱,他做了一个统计,在2400余名获准参试的举人中,其各省门生就有123人,遂发帖于三月二十二日宴请。宴会设于浙绍会馆,还特地请来雅芳班演剧,有94位门生赴宴,杨昌霖属于“到而有礼者”。一个礼部尚书可以这样搞吗?际华也有意做了些回避,命次子朝飏出面招待,席间告知父亲在圆明园公务较迟,并代为致意。杨昌霖属王际华的得意门生,精擅“春秋学”,可又一次名落孙山。次年春四库开馆,确实需要像杨昌霖这样的专才,际华毫不犹豫地做了保荐,获得皇上批准。至于昌霖何时抵京?一开始住在哪里?是否带了家人?皆不得而知。自三十九年正月,王际华聘他到家为晚辈讲课,举办家宴时会令其作陪,平日帮着核校一些四库文稿,闲暇无事也会一起小酌几杯,介乎于家教和门客之间。当日京师的许多大吏,尤其是四库馆总裁,都是如此。

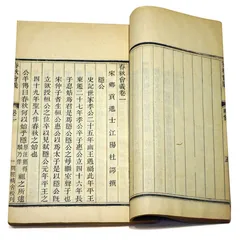

与“四布衣”一样,杨昌霖也承担《大典》辑佚的散篇整理,具体参与校订“春秋类”书籍,如《春秋经解》《春秋例要》《春秋释例》《春秋传说例》《春秋集注》等皆出于其手。确认为昌霖整理的还有《东观汉记》二十四卷,一部关于东汉的纪传体史书,其价值不亚于《旧五代史》,也被纳入聚珍版,但在校勘水准上差很多。他还整理了宋代吕陶的《净德集》,厘为三十八卷,可证其于史部、集部都有涉及。

四库中收入两部《春秋经解》:一为北宋大名士孙觉所著,“以抑霸尊王为先”,阐扬老师胡瑗对春秋学的见解,个人也颇有心得,是以所撰《春秋经解》一经刊行,即受时人关注和引用,亦得到清初黄宗羲的肯定,系纪昀家藏本;另一部的著者是与孙觉约略同时的崔子方,世人罕知,至南宋时其孙等人奏闻,方得收入内府,而当时已无全本流传,自《永乐大典》辑出。杨昌霖负责整理崔氏之作,考订精严,提要称:“考子方著是书时,王安石之说方盛行,故不能表见于世,至南渡以后其书始显。王应麟《玉海》载:建炎二年六月,江端友请下湖州取崔子方所著《春秋传》藏秘书。绍兴六年八月,子方之孙若上之。是时朱震为翰林学士,亦有札子上请。当时盖甚重其书矣。”对于《大典》本缺失的部分,昌霖详加说明,并以黄震《日钞》等配补,或作为附录,编纂十分尽心。文中所提到的《玉海》,于敏中曾有意要五征君以他的名义整理,似乎并未实行。

校勘《春秋经解》,对杨昌霖的前程产生了好的影响。那是在乾隆四十年五月,昌霖以纂校书籍之劳钦赐进士,但落选庶吉士,而弘历于宣布分配去向的次日,又专发一道谕旨:

杨昌霖因在四库全书馆纂校书籍,是以钦赐进士,准其一体殿试。昨进士引见,该员甲第在后,而江苏省馆选者已多,是以未经录用。兹阅馆中所进由散篇裒辑书内《春秋经解》一种,编校颇见实心,即系杨昌霖所办,是其学问尚优。杨昌霖着加恩授为翰林院庶吉士。

是皇上恰好看到这部书顿生好感,还是王际华、于敏中为杨昌霖说了好话,已不可考。若说二人都对昌霖很好,会想方设法做些铺垫,应是有的。

《四库全书》“春秋类”著录甚多,值得留意的是杨昌霖整理的《春秋会义》,竟然未能入选。该书著者杜谔,眉州人,仅知为宋仁宗皇祐年间乡贡进士(指出身私学,经乡、府选拔赴京科举,未能取中者),河南府助教。杜谔的人生辉煌,一是“以《春秋》教授诸王”,即当朝天子聘请的家教;再就是写作《春秋会义》,为其心血浸润之作。杨昌霖校勘的四十卷本《春秋集注》收入四库,而《春秋会义》卷帙相同,也曾誊清进呈,可知删除之意应出自皇上。这在馆臣真是悲伤之事,幸运的是仍为世所重,有多个版本流传:民国时傅增湘于琉璃厂翰文斋见四十卷本,标注“四库写本”,朱阑宣纸,首行标“四库全书”,应即当日进呈之正本;而孔继涵过录了一个副本,每条皆详注在《大典》的出处,极大地保存了杨昌霖的校勘原貌。

在五征君中,杨昌霖显然是学问较逊、影响力较小的一位。他应无意攀附,却因座师王际华的欣赏和提携,多少带有一点幕僚门客色彩,也要在老师宴客时叨陪末座,比“四布衣”少了一些独立性。而在乾隆四十三年四月乙未庶常散馆时,昌霖未能留在翰林院,改任刑部主事,仍兼四库馆纂修。此时余集早就辞馆,戴震不幸病逝,邵晋涵丁忧回乡,只有他与周永年在馆,感觉上会有些寥落了。 四库全书