傅小永:重振民营企业家信心的内外挑战

作者:刘畅 企业家不融资、不投资,表现出对经济前景缺乏信心,一向以“坚韧”“灵活”著称的中国民营企业家,会如何继续向前?本刊就此专访了人文经济学会联合创始人傅小永。傅小永认为,如何营造可预期的市场环境、获取更广泛的市场信息,是提振民营企业家信心的关键。民企的共识

企业家不融资、不投资,表现出对经济前景缺乏信心,一向以“坚韧”“灵活”著称的中国民营企业家,会如何继续向前?本刊就此专访了人文经济学会联合创始人傅小永。傅小永认为,如何营造可预期的市场环境、获取更广泛的市场信息,是提振民营企业家信心的关键。民企的共识三联生活周刊:“民营企业”与“国有企业”,这两个相对的概念本身就具有中国特色。在世界上其他的主要经济体中,国有企业的占比往往不超过15%。而据资料显示,截至2022年,中国国有企业总资产规模达到328.74万亿元,为GDP的2.7倍多。这样的差异,体现了中国经济结构的哪些特征?

傅小永:根据各国经验,特别是工业化早中期的国家,国企一般分布在离最终消费大市场较远的上游位置,比如提供公共品、基础设施,占比较小。而民企一般分布在离最终的消费大市场较近的下游位置,占比较大。它们之间有时是分工,不是完全排斥的。但像中国这样,国有资源规模在GDP中占比这样高的国家,还是极少数的。

国企负责人是否是一般所说的“企业家”,这个是有不同看法的。国企一般靠资源或权限赚钱,特别是垄断性、排他性的资源或权限,而一般说的“企业家”是靠竞争性市场赚钱的。在“做大做强国企”的背景下,民企企业家的公平感、信心感当然难免受损。

三联生活周刊:你和国内企业家群体有较深接触,对国外企业家也有所了解,你觉得中国企业家这个群体有什么明确的特点?

傅小永:感触最深的,还是政府和市场之间的边界。国外企业家像是解一元方程,只要市场认可就可以了;国内企业家像是解多元方程,要应对的事物远比市场认可的多。国外企业家更自在,中国企业家更辛苦。

亚布力中国企业家论坛(以下简称“中国企业家论坛”)的两个调查,能够很鲜明地表现中国民营企业家在此背景下的特征。一个是受2014年春晚歌曲《时间都去哪儿了》启发,中国企业家论坛发起了一个关于“企业家的时间都去哪儿了”的调查,因为对于任何人来说,时间分配都至关重要。经过对1200余家企业的问卷调查,我们发现,“应酬”得分最高,超过六成;在“如有可能,你最愿意多花时间在什么活动上”,有56.8%的人选的是“陪伴家人”,占比最高。与此相关的另一个调查是“中国特色的企业家精神”。在“中国特色企业家精神是什么”的问题中,有70.8%的人选择更注重“关系”,有66.1%的人选择更注重“政策走向”。

这样的结果符合人们对中国民营企业家的想象,相比欧美企业家更注重个体思维、追求独立,更信赖风险投资,中国企业家更注重“关系”、家族利益,更倾向于集体思维和团队合作。

三联生活周刊:中国改革开放40多年来,造就了一批批民营企业家。他们之间的代际特色比较鲜明,在你看来,这些特色是怎样形成的?

傅小永:具体到企业家群体,中国的企业家有鲜明的代际差异。改革开放后,上世纪七八十年代的第一代企业家主要来自江、浙、福、广地区,那里原本也是改革开放最先开始的地方。像新希望集团的董事长刘永好,就是这一代的典型。他们可以被视作“乡村能人”,抓住改革开放的机遇就冒出来,那时市场一片空白,他们就寻觅机会,力所能及地从事养殖业、制造业,填补这些空白。江、浙、福、广地区也始终是民营企业最多、民营经济最发达的地区,民营企业涵盖制造业、贸易、科技、服务业等多个领域。中国企业家论坛曾做过“最有企业家精神的地域”的调查,江浙地区被超过七成的企业家推崇,福广地区排在第二,占33%。第一代企业家可以称作“机会寻觅型”,因为封闭太久、穷太久了,一有机会他们就可以施展身手。

而邓小平1992年“南巡”后经商的企业家,他们可称为“士大夫下海”,可以被视为改革开放后的第二代企业家,他们在经商前通常已经在政府内部担任要职。他们从商的领域与第一代往往不同,主要集中在新兴领域,如拍卖、保险、期货、信用评级等,这些领域都是他们结合发达国家的特征,将新兴的商业“移植”到中国社会中,所谓“创新就是‘率先模仿’”。第二代企业家也可以称作“战略寻觅型”,他们身边的机会很多,但他们选择的创业方向是基于自己的战略分析和判断,他们大大推动了新兴行业在中国的落地生根。

第三代就是像百度创始人李彦宏等留学归来的企业家,他们将一级风险市场的运作方式带到国内。第三代民营企业家在创业早期,更加注重向他人展现新技术、新的商业模式对于老百姓生活的影响。在他们之后,移动互联网乃至AI等科技领域的企业,都是遵循技术和资本相互寻觅的模式,与发达国家的初创企业越来越相似。企业家和资本之间的相互寻觅,是市场经济的一个核心事件。从这一点上看,第三代以及移动互联网兴起后的第四代企业家大大推动了中国市场经济走向成熟。

三联生活周刊:如今常用“56789”来概括民营经济在经济社会发展中的作用,即民营经济贡献了50%以上的税收,60%以上的国内生产总值,70%以上的技术创新成果,80%以上的城镇劳动就业,90%以上的企业数量。民营企业家的信心,是否来源于民营企业不断累积的发展?

傅小永:从企业家的角度来看,民营企业家的信心有四个大的维度,分别是经济环境信心、政策环境信心、政治法律环境信心和社会文化环境信心。一方面,改革开放40多年来,民营企业家是塑造中国社会重要的民间力量。比如,中国许多行业的法律、法规的完善,实际上与这个行业的初创企业息息相关。同时,整体而言,中国民众对企业家是非常尊重的,甚至远超国外。比如在有些场合,大学生像围住大明星一样,围住某些著名企业家。

不过,中国民营企业家的信心却并非不断上涨,而是呈现出波动性。经常是经济下行时,企业家的话语权就增大些;经济上行时,企业家的话语权就缩小。中国企业家论坛从2010年起,就发布“中国企业家发展信心指数调查”。截止到2020年,可以发现三个特征:一个是历年均位于50分的枯荣线以上,整体趋势略有上升;一个是大致呈每三年一个周期,2012年、2015年、2018年是低谷,与经济周期关联较强;一个是受国际政治、经济形势影响大,2017年、2018年正是中美贸易摩擦开始时,企业家的信心明显受挫。

但万通地产创始人冯仑曾道出过中国民营企业家40多年来达成的一个共识——中产阶层不断壮大,中国是世界上规模最大的市场;年轻企业家和世界同行的差距越小,赶超世界同行的可能性越大;中国需要建立更加公平、透明、开放、法治的市场经济。这个共识是中国民营企业家信心的一个基础。 三联生活周刊:根据中国人民银行最新的统计数据,今年7月社会融资规模增量为5282亿元人民币,相比去年同期减少了2703亿元人民币;新增贷款数量为3459亿元人民币,比今年6月减少89%,同比少增3498亿元。这一现象说明了什么?

三联生活周刊:根据中国人民银行最新的统计数据,今年7月社会融资规模增量为5282亿元人民币,相比去年同期减少了2703亿元人民币;新增贷款数量为3459亿元人民币,比今年6月减少89%,同比少增3498亿元。这一现象说明了什么?

傅小永:企业家不愿借贷和融资,是缺乏预期和信心的表现。缩减幅度相当大,虽然社会融资规模有季节性,但新增贷款数量是2009年11月以来的最低值。另外一个可参考的例子,是一级市场基金公司年均投了多少个项目,和前几年相比是增加了还是减少了。据我的观察,数字是非常值得警惕的。

从企业家的角度分析,目前中国民营企业家对于经济环境、政策环境、政治法律环境的信心都在下降。而民营企业相较国企融资难融资贵,是最为普遍的问题。除了融资周期长,民营企业在融资渠道上的选择也相对较少。在融资过程中,民营企业因为信用评估风险高,又往往要承担更高的贷款利率和相关费用。在债券市场上,相同评级和发债期限的民企发债利率至少比国企高出100个基点。

三联生活周刊:这与民营企业家信心的周期性波动是什么关系?

傅小永:因为疫情,“中国企业家发展信心指数调查”截止到2020年,而封控放开尚不到一年,中国企业家信心更全面、更准确的数据还需要进一步收集分析,但可以明显感受到的是,企业家对于目前中国经济的走势有担忧。还有营商环境可以对此现象做出说明。中国企业家论坛从2016年开始推出“中国营商环境指数”,在它的一级指标中,涉及投资环境、税负合理性、权益保护度、市场环境、开办企业便利性、纠纷解决机制、政府服务水平七大类。除了“开办企业便利性”历年都在70分以上,权益保护度、市场环境、纠纷解决机制则得分较低。

三联生活周刊:不同行业的民营企业是否还有各自不同的困境?

傅小永:是的。从代际比较来看,第一代企业家往往以家族企业起家,在创业初期创业者心齐,也能聚拢资金,而一旦企业发展起来,利益与亲情的纠葛往往成为较难协调的矛盾,而“接班”也是一大问题。第一代企业家大多从事较苦较“土”的行业,二代一般不愿重复父辈路径,更希望从事投资等事务,就会出现家族企业向职业经理人企业转变的趋势。但在第三代以技术作为驱动力的企业中,企业需要专业的高技术人才,较少出现家族企业。

行业间民营企业横向比较更为明显。比如像互联网和移动互联网行业,这个新兴行业中基本都是民营企业,竞争比较充分,企业的活力也比较强,前几年还是copy to China的局面,但现在,大家说的更多的是copy from China。在房地产行业,房地产企业的运行模式始终是建立在强劲的销售量基础上,当房地产市场不景气,民营房企就面临“爆雷”的风险。在传统制造业,依靠规模形成的产业集群,使一些民营企业已经达到世界领先水平,但整体上看,传统制造企业都是外向型的,出口占比很大,中国和外部世界的紧张关系,使得企业家面临企业外迁的问题。而在教培等行业,此前受政策不确定性的影响比较大。

归根结底,目前信心的疲软是在外部环境受阻的情况下,国内市场环境原有问题的集中爆发。因为所有制歧视、政府与民营企业的边界等基本问题,是贯穿民营企业发展始终的问题。企业家们始终呼吁提升市场准入和要素获取的公平性。加强市场准入相关配套制度建设,刚性化公平竞争审查制度,禁止地方上出现以所有制为由歧视、设障、排除民企的行为。改善民企融资可得性,降低融资成本。加快用地、用能、排放等指标的市场化配置。

经济圈内曾总结民营企业的五大常态性难点,即要素成本、融资难与贵、国际市场风险、政策稳定性和内部治理机构。在中国企业家论坛不同年份的调查中,这些难点都会出现,区别仅在于它们的轻重缓急。2018年时,企业家们主要关心的还是要素成本,考虑如何去杠杆,如今则更关注政策稳定性和国际市场的风险。

三联生活周刊:面对这种不确定性,民营企业如何应对?

傅小永:企业家需要维持企业日常运转,减少融资、投资本身就是一种保守的应对方式。另外,危急时刻,企业和企业家都需要走出浮躁,修炼内功,任何一个成功的企业都是经过在危机中千锤百炼而来的。王石有句话说得很好,一个人的真正价值取决于他在低谷中的反弹力,对企业,也是如此。

除此以外,就是诸如企业家论坛、行业协会等企业家型组织,可以更多地在企业与政府之间起到沟通桥梁的作用,减少政策的不确定性。比如《破产法》对市场出清有很大帮助,中国企业家论坛很多年前做了不少《破产法》的研究报告、政策建议,扮演好政府和企业家之间沟通桥梁的角色,也以此发出企业家群体的声音。

但更重要的问题在于,政府如何让市场保持信心、如何让企业家保持信心。外部的警觉

三联生活周刊:你提到外部环境受阻,使得国内市场环境原有的问题集中爆发。外部环境的问题从何时变得严峻?

傅小永:如前面所说,2017年、2018年中美贸易摩擦开始时,中国民营企业家的信心受挫。只是那时不知道会持续多久,会向何种方向发展。但到2020年时,据中国企业家论坛调查,中国民营企业家们对外部市场的乐观比例就降到只有两成,过去10年间下降了50%以上。通过对比也发现,在中美贸易摩擦前的2016年,有五成以上的企业家认为,“走出去最主要的障碍”是品牌国际号召力欠缺,45.6%的企业家认为是国际性人才欠缺;到了2020年,超过六成的企业家将外部政治法律环境放在了第一位。与此相对应,2016年时,企业家认为“中国企业国际化最心仪区域”的首选是欧洲和北美,2020年时,则变成了东南亚和非洲,欧洲、北美从前两位变成最后两位。

在疫情期间,人们会将贸易的问题看成是疫情导致的,但随着疫情的远去,目前企业家普遍形成共识,疫情可能不是真问题,产业链的迁移在不断加剧,中国和外部世界的分歧可能在扩大。

三联生活周刊:中国企业家面对变动的外部环境,是否准备充分?

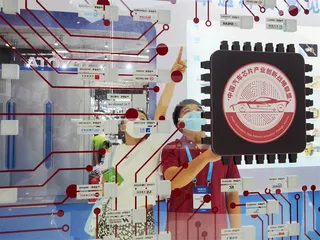

傅小永:当前的外部环境,已让中国企业家群体感知到了深刻的变化。比如在2018年中美贸易摩擦方兴未艾时,亚布力中国企业家论坛曾有“我的中国‘芯’”的调研,通过这个代表性行业,考察企业家对外部环境的态度,超过七成的企业家认为,芯片的限制是长期现象;59.1%的企业家认为,外部环境是“中国芯片行业的最大瓶颈”。

但目前,外部的变化只有一部分反映到了价格上,而另一部分还没有反映到,对这个部分的认知正是中国民营企业家普遍欠缺的。举个近期的例子,比如美国总统拜登刚刚签署行政命令,授权美国财政部门限制美国企业和个人,对半导体和微电子、量子信息技术和人工智能等涉及军事安全的领域对中国实体进行投资。这个行政命令可能对中国的相关企业产生较大影响,这个议题实际上已经在美国讨论了相当长的时间,如果中国民营企业家只在行政命令正式签署时才得知这个消息,可能就太晚了。而更进一步需要关注的信息是,是否禁止投资的话题在英国也讨论了很久,英国乃至欧洲更多国家,或是日本会不会跟上美国的步伐,这都是需要企业家提前思考的事。

大企业一般在海外有分公司,国际团队能够帮助他们了解外部世界的信息。像一些福广地区的中小企业做跨境电商,在海外也有关系,可以了解到更多的外部消息,但像在黑龙江甚至宁夏的一些企业家,可能就很难有渠道了解外部的信息。 民营经济