南澳:孤岛中转站

作者:卡生 2015年,随着南澳大桥通车,从汕头到南澳岛的距离缩短为9.3公里,耗时只需要15分钟。这条连接海岛的海上大桥改变了南澳岛几百年来的上岛方式。此前,要想从内陆上岛,唯一的交通工具便是渡轮,每天两班船,早上9点、下午3点进岛,早上10点、下午4点出岛。可以想见,南澳在靠帆船进出海岛的时代,是怎样隔绝于世,孤悬于海上。

2015年,随着南澳大桥通车,从汕头到南澳岛的距离缩短为9.3公里,耗时只需要15分钟。这条连接海岛的海上大桥改变了南澳岛几百年来的上岛方式。此前,要想从内陆上岛,唯一的交通工具便是渡轮,每天两班船,早上9点、下午3点进岛,早上10点、下午4点出岛。可以想见,南澳在靠帆船进出海岛的时代,是怎样隔绝于世,孤悬于海上。

南澳是广东省唯一的海岛,虽然只有114.757平方公里(由南澳岛及周边35个岛屿组成),但素来便有“漳潮屏障,闽粤咽喉”之称。它的地理位置非常特殊,在福建、广东、台湾三省的海面交界处。“澳”在南方是指“泊船的地方”,现如今,南澳岛的公路交通非常方便,上岛后右转的公路便是南澳岛最美的一条海岛公路,途经后宅镇、云澳镇、青澳镇、深澳镇,最终再返回到码头,环岛一周有66公里。各镇之间公路互通,或是海边美景,或是险峻的盘山公路,山景与海景交替出现,无怪乎近些年这里已经成为旅游胜地,尤其是在韩寒执导的电影《四海》播出之后,这里的灯塔、写有“四海”字样的海堤均成为热门的打卡地。

如果把时间往前推至明朝中期,这个如今游客如织的旅游小岛却是另一番景象。明朝初年,整个沿海地区实行海禁政策,“寸板不能入海”的禁令发布之后,明朝廷在南澳岛上进行了两次迁民,将岛上的渔民发回海门千户所充军。对此后少量重回南澳的渔民,大将汤和再次将其强行迁回内地,“墟其地,涉其民”,至此,南澳一度成为荒岛。

我们在这个弹丸小岛上租车绕行,想从地理上实地去感受,这个岛屿为何会成为海商、海盗往来的理想场所。南澳岛历史上最繁华的良港在现今深澳镇的位置。顾祖禹在《读史方舆纪要》中有关于深澳镇作为良港的描述,“内宽外险,腊(猎)屿、赤屿环列其外,一门通舟,中容千艘”。除此之外,这里离内陆的河道韩江口水路要津非常之近,大型船只外可北航至日本,向东南海域可抵达爪哇等南洋诸国,所以这里从古至今都是一个物资集散地,有“海上互市”的传统。

如今的深澳镇已经不再是南澳岛的行政中心,早在1914年,县城中心搬迁至后宅镇。问及原因,南澳县海防史博物馆馆长黄迎涛说,主要还是与南澳岛的地形以及深澳的衰落有关。南澳岛除了少量的冲积平原之外,多为山地、丘陵,由于岛上人口的增加,可开垦种植的平原主要集中在后宅一带,深澳已经没有多余的外扩空间,即使后来有过几次填海造田,依然无法满足其发展。

那么,如此重要的物资集散地,为何会在明朝初年经历了两次弃岛呢?弃岛对南澳之后的影响又是什么?

中山大学陈春声教授在《地方故事与国家历史》一书中,罗列了两次弃守南澳的地方志记载。不同地方志的记载实际上是混同了两次迁民的原因,而《东里志》中的记载则比较详细,“洪武二十四年,以居民顽梗,尽发充海门千户所”“永乐间,倭夷越海劫掠,难于防御,将吴宗理等九十五户,徙入苏湾、下外二都安插”。陈春声认为,第一次“居民顽梗”的情况与广州府处置“疍民”的情况类似,“时疍人附海岛,无定居,或为寇盗,故籍而用之”,是属于征集军户的方法,第二次“难于防御”是出于不得已的为难之处。

陈春声说,南澳的“迁民政策”也是明朝当时的海防政策之一,和南澳一样受到波及的还有大嶝屿、小嶝屿,情况与之类似。政府对南澳的弃守是本地区诸多海防措施里影响最大的。“弃守南澳的后果很快显现出来,这个靠近大陆又没有官府管辖的海岛,成为15世纪到16世纪100多年间,多重海上势力聚集活动的乐土。日本和东南亚各地的海商纷纷来到此地从事贸易,闽、广海商将南澳作为私市贸易的中心,以及海盗们的根据地。”

整个东南沿海地区,从明朝海禁之后,海盗在海上的走私贸易和抢劫活动愈演愈烈,在明朝中期嘉靖年间达到顶峰。这段时期历史上有名有姓的海盗几乎都与南澳岛有关,许栋、林道乾、林凤曾经以南澳为据点,更有吴平、许朝光、曾一本占据南澳,并在岛上占地结寨。南澳岛为何成为地方志里所说的“海盗乐土”,他们又给南澳之后的变迁带来了怎样的影响?

整个东南沿海地区,从明朝海禁之后,海盗在海上的走私贸易和抢劫活动愈演愈烈,在明朝中期嘉靖年间达到顶峰。这段时期历史上有名有姓的海盗几乎都与南澳岛有关,许栋、林道乾、林凤曾经以南澳为据点,更有吴平、许朝光、曾一本占据南澳,并在岛上占地结寨。南澳岛为何成为地方志里所说的“海盗乐土”,他们又给南澳之后的变迁带来了怎样的影响?

“洪武十七年后,明朝政府以‘备倭’为名在沿海建立了卫所,但其主要的功能是利用城墙和兵力守御而不是进攻。离南澳不远的韩江上下游二三百里长的海岸线共有四个沿海守御千户所存在,那时,卫所之间相距100海里(相当于现在的40~60公里),所以卫所的存在,更重要的是其象征意义。”陈春声说。

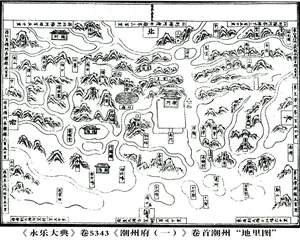

明朝初期,南澳岛隶属海阳县,成化十四年(1478)置饶平县,南澳遂属之,只设卫所,但是裁设不定。嘉靖四十一年(1562)移柘林守备驻南澳,四年之后,复设柘林守备,统辖澄海、潮阳二县水兵。从地图上可以很清楚地看到,福建诏安与广东饶平之间,两县“相聚百余里,中隔大海,偶遇风阻,县令是有鞭长莫及”,所以位于潮、漳交界的南澳就成为官府的三不管地带。茅元仪在《武备志》中记载,“广捕之急则奔闽,闽捕之急则奔广”,由于南澳成为朝廷职权互相推诿的边界地带,所以无论从北到南还是从南到北的海盗都选择将南澳作为避难所,“欲知倭寇消息,但今往南澳,饰商人与之交易,即廉得其来与不来,与来之多寡,而一年之内,事前无不知矣”。

南澳岛成为观测海上武装集团行动的“晴雨表”。黄迎涛告诉我们:“南澳岛是明代的海商冲破当时政府海禁抵抗官军的庇护地,也成为东西洋私人海商贸易的中转站。”

此外,陈春声还从经济社会学视角,对嘉靖年间为何海盗猖獗提出了他的观点:“16世纪中期之后,欧洲人特别是西班牙人、葡萄牙人和荷兰人到了亚洲,他们在华南中国海的周边地区建立了一系列的贸易据点,因此,整个东南沿海商人的力量,突然因为货币的支持变得空前活跃。”美国学者安乐博在《中国海盗的黄金时代》中认为,明嘉靖年间是中国海盗真正“腾飞”之时。自嘉靖二十七年(1548)浙江巡抚朱纨摧毁浙江双屿港后,倭寇与海盗活动逐步向广东一带转移,倭寇沿海岸线南下,与本地海盗合流,壮大了声势。

如今能在南澳岛上寻得的海盗痕迹便是海盗吴平当时从诏安梅岭逃窜到南澳之后所建立的吴平寨以及流传于海岛上的“金银岛”,前者是一处已经无法看到的遗址,后者则是南澳岛为了发展旅游经济,根据吴平藏宝传说设立的一个观光岛屿。现在的吴平寨村子距当时的残基遗址有600米左右,真正的遗址位于南澳县深奥镇吴平寨村村委会东野。据1952年陈沅《饶平县志补订》卷十九《古迹》记载,“吴平寨,周约三百丈,土桓阔约五尺”,这个寨子是全国唯一一个以海盗命名的村落。我们走遍了整个吴平寨,历史性的遗迹已经难以寻得,但从现在吴平寨村的位置,大概能搞清楚吴平的一些选址思路。寨子背山望海,中间有一块平地可以开垦种田,山中溪流穿过村庄可以很好地灌溉庄稼,可谓一块风水宝地。海中港口可以大量停泊船只,易守难攻,既可保护自身安全,还能作为进攻大陆的跳板,不得不说,吴平是真正实现了往后退能生活,往前走就能打仗。

如今能在南澳岛上寻得的海盗痕迹便是海盗吴平当时从诏安梅岭逃窜到南澳之后所建立的吴平寨以及流传于海岛上的“金银岛”,前者是一处已经无法看到的遗址,后者则是南澳岛为了发展旅游经济,根据吴平藏宝传说设立的一个观光岛屿。现在的吴平寨村子距当时的残基遗址有600米左右,真正的遗址位于南澳县深奥镇吴平寨村村委会东野。据1952年陈沅《饶平县志补订》卷十九《古迹》记载,“吴平寨,周约三百丈,土桓阔约五尺”,这个寨子是全国唯一一个以海盗命名的村落。我们走遍了整个吴平寨,历史性的遗迹已经难以寻得,但从现在吴平寨村的位置,大概能搞清楚吴平的一些选址思路。寨子背山望海,中间有一块平地可以开垦种田,山中溪流穿过村庄可以很好地灌溉庄稼,可谓一块风水宝地。海中港口可以大量停泊船只,易守难攻,既可保护自身安全,还能作为进攻大陆的跳板,不得不说,吴平是真正实现了往后退能生活,往前走就能打仗。

这不由得让人想象,吴平当年逃窜到此,他建寨后,与当地人发生了何种关联?该村落是否还留有吴平后人?黄迎涛说:“在历代志书中以寇或者匪为记载,不但记载多语焉不详,并且许多事件的详述带有为统治者服务的色彩。”

官府记载的剿灭吴平的功绩可在南澳岛上的碑文寻得。建于万历十二年(1584)的寿亭侯祠(即关帝庙),如今还在深澳镇总镇府东南侧,里面的碑文中有详细的记载,值得玩味的一段文字是对当年关公将攻克吴平的方略托梦于戚继光,最终使得戚继光、俞大猷大获全胜的描述,“将军破敌,只在智取,若从后攻,必然可胜”。当年俞大猷在围攻和追击吴平行动中一再受挫,最终戚俞水兵南北夹击,才将震惊朝野的海上大盗赶出南澳,实施围剿。《明世宗实录》记载直到嘉靖四十五年(1566)一路追到安南(今越南)才最终打败吴平集团。

从明清志书中对海盗的记载可见,明朝海盗并不完全是我们想象中的专业海盗集团。黄迎涛介绍,明朝时活跃的海盗分为三种类型:第一种是海商,由于不满明朝政府的海禁政策,凭借武装力量,以民间的贸易形式从事走私活动,比如许朝光,他坐地贩卖,设卡征税,曾自立“澳长”,往来商船必须“买水”;第二种是亦盗亦商,“用哨马为游兵,胁居民为向导”,有着明确的反海禁的意图;第三种是与倭寇合流,只盗不商。

从明清志书中对海盗的记载可见,明朝海盗并不完全是我们想象中的专业海盗集团。黄迎涛介绍,明朝时活跃的海盗分为三种类型:第一种是海商,由于不满明朝政府的海禁政策,凭借武装力量,以民间的贸易形式从事走私活动,比如许朝光,他坐地贩卖,设卡征税,曾自立“澳长”,往来商船必须“买水”;第二种是亦盗亦商,“用哨马为游兵,胁居民为向导”,有着明确的反海禁的意图;第三种是与倭寇合流,只盗不商。

为什么说研究南澳的历史,即是研究海盗的历史?海盗们的存在给南澳带来了什么?黄迎涛说:“吴平之乱,使得明朝政府对南澳岛有了新的认识,他们意识到弃置南澳将影响东南沿海的贸易、军事诸事的平衡。总镇府的建立实际上改变了整个明清的海防格局思路。”其实,早在嘉靖年间,就不断有官员讨论弃守南澳岛的不利影响,一度有官员建议应该在岛上设兵防守。吴平之乱成为明清两朝治理沿海海防的重要案例,每当有奏疏论东南沿海海防或岛屿的弃置,都会提到南澳,其中最为知名的便是万历十年(1582)潮州知府郭子章专门写的《南澳程乡议》,他提出澳设副总兵“为利者四”,分别为“屯田之利”“寇失其巢”“重兵守之,外贼欲泊以窃淡水,而不敢登岸,内贼欲出为之接济,则惮兵而不敢放舟”“闽粤一家,手足相捄”。

近年来,有学者也在对海盗影响下的海防研究中指出,严重的海盗活动推动了地区海防的建设以及世界贸易发展。比如著有《明代潮州海防考述》的唐开建认为,嘉靖时期潮州严重的海盗活动促进了潮州地区的海防改造和重建;写过《潮汕海盗文化的“海丝”遗产价值研究》的郑松辉认为,潮汕海盗的探索和开拓扩大了世界贸易的商业空间,进一步促进了潮汕“海上丝绸之路”世界文化遗产的组成;等等。

在剿灭吴平之后的第十年,即万历三年(1575),福建巡抚刘尧诲同两广总督殷正茂疏请设南澳总兵,在当年九月就得到了批复,诏设“协防漳潮等处地方南澳镇”,置“协守漳潮等处地方专驻南澳副总兵”,“统领潮、漳二府沿海卫所,并驻统辖节制”。南澳副总兵“受两省(漳州、潮州)总兵节制,又制两省之兵”。从这一年开始,广东沿海的澄海、饶平、柘林、达濠、海门、靖海以至碣石水师以及福建的东山、悬钟都听任南澳副总兵调遣。南澳镇设立左营、右营,左营为福营,右营为广营,南澳岛上隆澳、深澳属广东潮州府饶平县管辖,云澳、青澳属福建漳州府诏安县管辖,两省共管成为南澳建制历史中的一大特色,南澳岛也成为了中国唯一一个设有总镇府的海岛。自此,南澳岛从一个贸易中转站变成了一个专门扼守东南门户的海防重镇。

在剿灭吴平之后的第十年,即万历三年(1575),福建巡抚刘尧诲同两广总督殷正茂疏请设南澳总兵,在当年九月就得到了批复,诏设“协防漳潮等处地方南澳镇”,置“协守漳潮等处地方专驻南澳副总兵”,“统领潮、漳二府沿海卫所,并驻统辖节制”。南澳副总兵“受两省(漳州、潮州)总兵节制,又制两省之兵”。从这一年开始,广东沿海的澄海、饶平、柘林、达濠、海门、靖海以至碣石水师以及福建的东山、悬钟都听任南澳副总兵调遣。南澳镇设立左营、右营,左营为福营,右营为广营,南澳岛上隆澳、深澳属广东潮州府饶平县管辖,云澳、青澳属福建漳州府诏安县管辖,两省共管成为南澳建制历史中的一大特色,南澳岛也成为了中国唯一一个设有总镇府的海岛。自此,南澳岛从一个贸易中转站变成了一个专门扼守东南门户的海防重镇。

比较可惜的是,修建于1576年的总镇府在1918年的7.25级的大地震中被摧毁,现如今能看到的只是总镇府在上世纪90年代由专家仿古建筑风格重建的,原本该建筑由主座、两厢、前座、门埕、两廊、帅旗座、钟鼓楼、东辕门、西辕门等组成,规模很大,现如今只能瞥见其主座,唯独府前两棵盘根错节的大榕树即使经历岁月,依然生机勃勃地耸立院中,它被人们称为“招兵树”,相传因明朝末年郑成功曾在树下演讲,招兵收复台湾而得名。

黄迎涛在接受本刊采访时说到,南澳的海上贸易与我国内陆港口传统的贸易相比,有着显著的不同,由于南澳孤悬海上,它不是由市舶司管理的贸易港口,而是均为民间海上贸易,所以从一开始,这个地方的贸易方式便是以“走私”的形式出现的。

黄迎涛在接受本刊采访时说到,南澳的海上贸易与我国内陆港口传统的贸易相比,有着显著的不同,由于南澳孤悬海上,它不是由市舶司管理的贸易港口,而是均为民间海上贸易,所以从一开始,这个地方的贸易方式便是以“走私”的形式出现的。

茅元仪在《武备志》中记载过当年走私贸易的一些情况,“定期于四月终至,五月终去,不论货之尽与不尽也。其交易乃搭棚于地,铺板而陈,所置之货,甚为清雅,刀枪之类,悉在舟中”。所以可以想见,早期南澳的交易场所十分简陋,并且时间非常短,大概只有一个月左右。到了嘉靖末年,由于海盗从各地到此,其贸易规模有所发展,“倭自福建之浯屿,移泊南澳,建屋而居”,之后,海上武装集团在岛上建立了固定的场所以及商店,某种程度上,促使南澳的海上贸易发展更迅速。

南澳岛海运贸易历史十分悠久,据《马来西亚之发展史》说,唐时已有“巨舶海上,运载土货至广州及闽、浙,或远达南洋、日本,转贩外货输入”。在近些年的考古发掘中,在南澳海出水了大量的瓷器残片。史料方面,关于南澳商贸往来的记录几乎是空白,但在2013年第19号强台风“天兔”席卷南澳之后,在宋井景区附近发掘出大量宋代的瓷片、简瓦、方形地板砖等建筑构件,可以想见,南澳在宋朝时贸易的繁荣。

我去了云澳澳前村,这里靠近外海的深水航道在距离建筑东南面约4公里处的“三点金”,根据2007年的“南澳I号”与2015年“南澳Ⅱ号”的沉船遗址,可以确定这个港口是海上丝绸之路的重要停泊点与补给站。

站在深澳镇的盘山公路上,可以从山坡上远眺到深澳,可以想象,原来成百上千的商船停靠深澳港口是何等的壮观。南澳主岛高山耸立,成为来往船只的避风港。它“地险而沃,百谷所生,百货所聚”,有“耕三渔七”的说法。与此同时,作为中转补给站,淡水来源非常重要,据说海盗许朝光当年在南澳修寨自守,就是看中了这里的淡水来源。一种方法是挖井取水,我们可以在太子楼井、国姓井等遗存得知,挖井习俗在岛上古已有之。第二种可以满足大规模需求的取水方式是修建蓄水池,在后宅镇的许公城遗址中[据考证为嘉靖三十一年(1552)潮州同知罗拱辰所筑龙眼沙城],还有上水关与下水关的遗址残留。所以,食物丰盛、淡水自由,这让南澳完全可以脱离内陆海港补给船只。现在,这个要冲之地已经成为渔民养殖海产品的优良港口,这里是华南海域重要的渔场,据当地统计资料,该海域出产鱼、虾、贝、藻种类多达1300多种。

在齐翀的《南澳志》中有关于南澳岛在海上贸易中转站功能的一些记载,“海船最畏海蛆,必需燂洗方无穿漏之患”。又如,“虽商船之开行者,亦必泊岛火洗,不能过两月也”。可见,除了补给船只所需,这里还能提供一条龙的洗船、修船等服务。

在齐翀的《南澳志》中有关于南澳岛在海上贸易中转站功能的一些记载,“海船最畏海蛆,必需燂洗方无穿漏之患”。又如,“虽商船之开行者,亦必泊岛火洗,不能过两月也”。可见,除了补给船只所需,这里还能提供一条龙的洗船、修船等服务。

由于远离陆地,尽管明朝实行海禁,但在总镇府建立之前,官府鞭长莫及,所以南澳的民间贸易并没有受到太大的影响。南澳属海洋性气候,又受南亚热带季风气候影响,所以常年气候温和,年平均气温21.5℃,陈春声说,在帆船航海时代,船只几乎是沿着海岸线一站站地做贸易,所以对季风的依赖很强,如果在南澳停靠等季风,一年里便可以做两次生意,三、四月帆船等候东南风,可以从南澳入闽到浙,最远可以抵达日本,八、九月乘着西北风,从反方向一路南下,可以从南澳入粤到东南亚。“每年东南风起,从东南亚来的船只抵达南澳之后,可以在此卸货,运往潮汕腹地卖掉,并在内陆港口采购货物,再继续向北而行,到日本朝鲜之后再以相同方法炮制,卖货买货,再行船南下,这样,就大大地提高了出船的贸易量。”

《粤海关志》里也记录了海上武装集团在南澳岛上参与的贸易,“装土产,径往东西洋而去,与海岛诸夷相贸易”,当时的盛况可谓“四方客货”,“私番船只,寒往暑来”。

在整个走访过程中,我有一个比较大的感触,这个孤悬于海上的南澳岛,四处都流传着海盗往事,无论是走私贸易、海上互市,还是之后成为政府海防重镇,在历史的微光之中都透露着一种与时势密不可分的关系。南澳岛虽小,从明朝初年到之后的清政府时期,它的繁荣与失落,起起伏伏数次,或是沦为不毛之地,或是成为往来贸易的重要中转。唯有跳出当下,回到过去的时间与地理之中,才能理解时空与历史交织的复杂真相。

(本文参考书目:齐翀《南澳志》,茅元仪《武备志》,陈天资《东里志》;陈春声《地方故事与国家历史》,黄迎涛《南澳港与海上丝绸之路》) 海岛南澳