《我是哪一个》:用戏剧治疗心灵

作者:安妮 一间客厅。叫它“客厅”是因为天花板上的老式吊顶和面前的斑驳墙壁,破旧的木地板上有一组桌椅,靠墙的位置是酒柜和电视机。如果不加注意,我们会理所应当地认为照明光源来自那盏欧式顶灯,而不是环绕吊顶的一圈舞台灯。但这个判断又有点牵强。“客厅”的视觉中心是一只浴缸,设计得有些荒诞,谁会在客厅里放浴缸呢?后面有三面落地窗,透过窗子,我们可以看到树影和雨滴。“外面下雨了吗?”我身后的观众小声地议论着。

一间客厅。叫它“客厅”是因为天花板上的老式吊顶和面前的斑驳墙壁,破旧的木地板上有一组桌椅,靠墙的位置是酒柜和电视机。如果不加注意,我们会理所应当地认为照明光源来自那盏欧式顶灯,而不是环绕吊顶的一圈舞台灯。但这个判断又有点牵强。“客厅”的视觉中心是一只浴缸,设计得有些荒诞,谁会在客厅里放浴缸呢?后面有三面落地窗,透过窗子,我们可以看到树影和雨滴。“外面下雨了吗?”我身后的观众小声地议论着。

这是大华城市表演艺术中心演出的话剧《我是哪一个》(A Number)的现场。观众席呈半圆形,离舞台很近。因此,观众就像坐在客厅的沙发上,仿佛只要站起来往前走一步,就能参与到演员的交谈中。

类似这样的客厅戏在如今的中国戏剧舞台上已经不多见了。19世纪,以易卜生为代表,反映当时资产阶级生活观念的“社会问题剧”一度非常流行,著名的《玩偶之家》就是其中之一。极小又日常化的客厅包罗万象,复杂的社会问题在角色们的唇枪舌剑中展开,语言的交锋之间流动着人们对所处社会的思考。

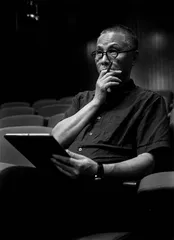

“你看现在戏剧介绍信息的时候有没有听过一些词?史诗般的、视觉盛宴、气势磅礴……很热闹,但跟我有什么关系呢?”大华城市表演艺术中心艺术总监、《我是哪一个》的导演易立明认为,现代人把剧院建得越来越大是一种“心理膨胀”。在主持自己的剧院时,他有意识地将剧场规模缩小,让观众和演员近距离地交流。“以语言为核心的话剧相当微妙,剧中的讨论很私密,听进去才会深刻。如果放在大剧场里大喊大叫,剧本的意蕴就丢失了。”

《我是哪一个》是英国女作家卡罗尔·丘吉尔创作于2002年的剧本,讲述克隆时代下“一对”另类的父子关系。从小到大都以为自己是独生子的儿子偶然间发现,他不过是好几个克隆版本中的一个。父亲曾有个亲生儿子,他并没有像父亲宣称的那样过世,而是被父亲抛弃且利用基因进行克隆。剧中只有两个演员,三个儿子由同一名演员饰演。父亲与三个儿子先后对话,谜团层层打开。

“剧作看似是个科技话题,或者说伦理话题,但最终我们能看到什么?”易立明告诉我,在创作初期,他们将A Number翻译为《我是哪一个》,是为了替观众提出一个问题。

演出一开始,饰演儿子的男演员登台。“好多呢!”他一边说,一边看向观众席,似乎在默数人数。于是,随着剧情的推进,观众逐渐感到自己仿佛也是无数克隆人中的一个,问题也随即出现:我是哪一个?或者,我是谁?在易立明的理解里,剧中的父亲名叫萨尔特(Salter),直译是盐商,隐喻就是上帝。“我当然无意在宗教范畴内展开讨论,还是关心我是谁,我们在今天是自主的还是被人控制的。”

今年以来,中国的剧场创作者们不约而同地用戏剧叩问当下的时代。比如《弗兰肯斯坦》反思创造的意义,《一只猿的报告》以返祖看未来。易立明更形而上一点,让客厅里的浴缸成为诺亚方舟。北京国际青年戏剧节上,《狗的荒原》干脆摒弃演员的直接表演,暗示AI操控世界,营造出一片数字化荒漠。“作为艺术创作者,我们应该仔细想想自己存在的必要性,如何用艺术去记录我们的时代?”易立明说。

大华城市表演艺术中心是一座几乎被医院包围的剧院。它位于北京东单,始建于1926年,曾是红极一时的大华电影院。易立明将它改造成剧场群,里面有六个小型剧场。从王府井一路溜达到剧院要经过协和医院和协和医科大学,不远处还有同仁医院、北京医院。如果从艺术中心后门直接进入排练厅,我们还能看到胡同里的一家小诊所。

大华城市表演艺术中心是一座几乎被医院包围的剧院。它位于北京东单,始建于1926年,曾是红极一时的大华电影院。易立明将它改造成剧场群,里面有六个小型剧场。从王府井一路溜达到剧院要经过协和医院和协和医科大学,不远处还有同仁医院、北京医院。如果从艺术中心后门直接进入排练厅,我们还能看到胡同里的一家小诊所。

在这条颇有名气的“医学一条街”上经营一家剧院,乍一听有些违和。不过,每天上下班,易立明发现,早晨人们奔向医院,为身体疾病求医问药,晚上另一群人来到剧院,为的是精神上的疗愈。“你有体检的习惯吗?”易立明注意到,很多人每年定期体检,但即便如今神经医学高度发达,体检内容仍然不包括心理范畴,没有人会在体检时测试心智和精神状态。“心灵疾病不是病吗?”

把剧院看成现代人的心灵诊所,易立明构思了“医学的胜利”三部曲,《我是哪一个》是最后一部。他对三部曲的形式情有独钟,古希腊戏剧有三联剧,音乐、文学等领域也多见三部曲。“这样能让一个问题更为广阔、全面地展开。”

“三部曲”的第一部是法国剧作家儒勒·罗曼的经典喜剧《科诺克医生》,它的副标题就叫“医学的胜利”。骗子科诺克医生是个“医学狂人”,他来到小镇,以极端的医学热情推动人们关注健康。他从一间偏僻的小诊所开始,逐步建立起自己的医学王国,让当地人将身体健康作为唯一的信仰。在一系列令人啼笑皆非的情节后,小镇上的人精神崩溃,以痴呆的面貌匍匐在“健康”的脚下,坠入了无边的疯狂。

作品首演之前,易立明曾邀请对面协和医院的医生来看戏,以防在医学专业层面有明显的错误。看完戏,外科医生和神经内科医生就各自的学术观念争论起来。“吵着吵着,他们跟我说,你的戏跟医学已经没关系了,是打着我们的幌子在进行思想讨论。”

在易立明看来,作为讽刺喜剧,剧作家集中笔力去讽刺一个骗子,在今天的视角下并不具有社会杀伤力。他关注到科诺克医生欺骗话术中极不起眼的一句:“健康的人是忽略自己身体的病人。”这句话在他执导的版本中反复出现,提醒观众思考它背后的意味:到底怎样算是有病?如果人过于关注自己的身体健康,是否意味着在精神层面面临压力?

20世纪法国骗子的一句话,成为今天人们普遍的心理状态,这是符合易立明当下兴趣的讨论维度。他如今关心基于语言的戏剧,把语言视作宝贵的思想工具。“人类创造了语言,思想才那么精细,才能够深入到微妙的表达中去。”

事实上,导演之外,易立明更为人熟知的身份是舞台美术设计师。他曾与林兆华长期合作,创造了诸多令人印象深刻的舞台景观。易立明回忆,以前他站在观众席最后,大幕拉开,观众看到他具有视觉冲击力的舞美就开始鼓掌。“看以前的东西,我认为我的设计未免虚张声势,挺没意思的。那真成视觉盛宴了,但人家又不是来看展览。舞美太强大,我又不换景,所有戏都在里面演,它成了一个巨大的视觉叙事。你说这是‘舞美的胜利’吗?它是违反戏剧本身的。”

“医学的胜利”三部曲从科诺克医生的小镇故事出发,以《我是哪一个》的形而上讨论结尾。暂时跳过的第二部是根据玛丽·雪莱的意象创作的全新剧本《弗兰肯斯坦》,关注社会议题。易立明觉得,剥去科幻的外衣,我们今天实际上制造了很多“怪物”,互联网、政治、经济模式等,它们是双刃剑,如何教育它们并与之相处、对抗反噬,是现代人正在面对的难题。“医学让我们的寿命延长,身体变得强壮。但思想呢?我们的思想是不是还在原有的基础上打补丁?”易立明说。

《我是哪一个》客厅式舞台上的老式电视机是专门淘来的。每一幕结束,换场的时候,电视荧幕就开始播放内容。这是易立明为观众设计的幕间甜点。播放的画面包括战争资料片、生殖医学科教节目、现代科技工业机械运动等。故事的主人公是热爱和平生活的西方中产阶级,他们的家庭氛围里本不该出现类似的不和谐音符。配合画面,剧场里响起诡异惊悚的音乐,尖锐的矛盾感由此生成。“它们共同构成了我们的社会形态。”

《我是哪一个》客厅式舞台上的老式电视机是专门淘来的。每一幕结束,换场的时候,电视荧幕就开始播放内容。这是易立明为观众设计的幕间甜点。播放的画面包括战争资料片、生殖医学科教节目、现代科技工业机械运动等。故事的主人公是热爱和平生活的西方中产阶级,他们的家庭氛围里本不该出现类似的不和谐音符。配合画面,剧场里响起诡异惊悚的音乐,尖锐的矛盾感由此生成。“它们共同构成了我们的社会形态。”

剧中的三个儿子:一个是萨尔特的亲生子,自幼丧母,后来被父亲抛弃;第二个是克隆出的孩子,父亲声称克隆行为出自丧子之痛;小儿子,另一个克隆人,可以说除了基因之外与父亲并不相干。他们长得一模一样,若能找到三胞胎出演,一定会给人毛骨悚然的观感。因为走过不同的人生轨迹,他们的性格和思想迥然不同。随着儿子和克隆人们长大,父亲陷入极大的痛苦之中,两个“儿子”无法获得身份认同,最小的克隆人却天真地对秘密一无所知。

演出结尾,当观众以为演出结束正要退场时,父亲走进客厅,拉开隐藏在墙面右侧的一扇门。大量毛绒玩具从柜子里倾泻出来,父亲抱起其中一部分,放进浴缸。烟雾从地面滚过,漫进观众席,就像《创世记》中那场几欲使人类灭亡的洪水。浴缸缓缓地升起来,悬吊在半空中,象征诺亚方舟。

信仰缺席的后宗教时代,现代人以科技僭越造物主的权力,在宗教语境之外,“我是谁”依然是令人头疼的问题。当我望向可爱的毛绒玩具时,它们散落一地,对我报以微笑,让我情不自禁地想问一句:“我是哪一个?”

易立明很看重剧场里的交流氛围,不是舞台上的角色之间,而是演员与演员、观众的共振,“就像促膝谈心”。他觉得,剧场是个讨论问题的场域。

我们的采访在某间剧场的舞台上进行。观众席三面环绕,最后一排后面的门开着,可以看见胡同里的屋檐。舞台上摆着排练道具,正在进行创作的剧目是哈罗德·品特的《背叛》。易立明搬来一张桌子和两把椅子,用道具咖啡机和道具杯子做了两杯咖啡。“你要加冰吗?不加了吧,天凉了。”他说的话有点像台词,声音很低,语气缓慢,我下意识地想揣摩一下其中的可解读空间。这是我从事戏剧报道以来非常特别的一次采访体验,结束后甚至想找人问问刚才的采访怎么样,可惜我们的谈话没有观众。

易立明提出的问题比回答的多。“你觉得戏在讲什么?”“这个地方会不会让观众不明白?”“你们年轻人怎么能把手机玩得那么好?”……问题结尾总会加一句“我们探讨”。其实他的创作方法也是这样。他们排戏不讲究特定地点,有时中午在食堂吃饭就能排一场。“因为排戏主要是把戏讨论清楚,调度都是画面和构图,我觉得跟戏剧的精神表达关系不大。当然,我指的是用语言构成表达的戏剧。”

在易立明看来,不同属性的空间有不同的尺度,剧场的尺度是没有麦克风,通过交流和讨论,关注个体当时当刻的际遇,思想可以抵达遥远的疆域。“我不太喜欢殿堂这个词,离我们普通人有点儿远。我理想的剧院在城市中心,每个人都能随便进去看戏,周边交通便捷,中场休息时大家能走到大街上聊聊天。戏票便宜也很重要。”

聊到城市生活,易立明突然提起很多年前的一件往事。那时林兆华想排一版颠覆性的《茶馆》,召集了一班刚从表演系毕业的年轻演员参与。人码齐,作品却面临夭折,易立明干脆拉起一个民间剧团,带着演员们排。戏排完,只在小范围“地下”演出了两场。后来剧团又排了几个大戏,包括尤金·奥尼尔的“悲悼三部曲”,一口气全演完。那个由易立明主持、全科班演员组成的民间剧团几乎没有公开演出过,开支全靠团长自费补贴。剧团解散后,演员们养成了静下心来解读文本的本领。在近些年易立明的作品中,我们总能看到这些熟面孔游刃有余地在舞台上与观众促膝谈心。 戏剧易立明