私纂《全史辑略》案

作者:卜键 私纂,乍一听很严重,实则就是个人写作,类似于今天的独立撰稿人。而以个人修史,则不独满族统治下的格外敏感的清朝,在多数朝代都是充满风险的。而有了伟大的司马迁这样一个榜样,“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,成为一代代学人的座右铭,总会有人致力于修辑史书。乾隆的征书之谕,也特别提到要征集本朝那些“沉潜经史”之作,并举了几位当世学者的名字,但稍稍留意一下,你会发现他们所著皆在对经史的绎解,而不是历史书写。

私纂,乍一听很严重,实则就是个人写作,类似于今天的独立撰稿人。而以个人修史,则不独满族统治下的格外敏感的清朝,在多数朝代都是充满风险的。而有了伟大的司马迁这样一个榜样,“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,成为一代代学人的座右铭,总会有人致力于修辑史书。乾隆的征书之谕,也特别提到要征集本朝那些“沉潜经史”之作,并举了几位当世学者的名字,但稍稍留意一下,你会发现他们所著皆在对经史的绎解,而不是历史书写。

三十七年三月初五日,亦即乾隆传旨征书两个月后,河南巡抚何煟奏上一本,并非对皇上征书的反响,而是紧急报告一桩私自编纂史书、被人举报的案件。

此案发生在河南汝宁府罗山,涉案人查世柱曾在浙江淳安、乐清等地做过知县,因事革职后居乡著书,写成了一部《全史辑略》,约在10年前已刊刻印行。本年二月,有人抱着书去县衙告发,说他“纂述悖逆不道”。当时文网已密,此话最能拨动地方官的敏感神经,罗山知县孙辉曾立刻带人亲赴查家搜查,起获该书,果然发现“内有悖逆语句”,即加审讯。世柱似乎已有准备,一一交代其写作的史料来源:

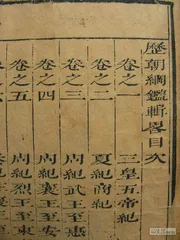

宋元以前照《纲鉴》上铺叙,明朝的事未见,《全史》是照《明史辑略》纂述成文。废员一时愚昧,剿袭旧书以博文名,并无别意。至于《明史辑略》几时奉禁,废员自乾隆十六年回籍家居,实不知道。这李凤仪向与废员因房产结讼成仇是实。

清朝的很多文字狱,起因都是财产争端。本案举报人李凤仪,曾在县衙做过书吏,显然不是什么好鸟,见官司不利,便来了这么一招阴的。查世柱似乎已预料到李凤仪此举,从容应对,并将所撰《全史辑略》上交,应是自信并无犯忌之处。岂不知《明史辑略》为发生于康熙二年一桩大案,其时玄烨年少,鳌拜等辅政大臣把持朝政,下手极为残暴:作者与父亲皆已身死,竟被开棺戮尸,另有14人被凌迟,题序、校阅及刻书、卖书、收藏者多被处死,数百人流放宁古塔,史称“明史案”。

而在乾隆二十二年八月,浙江学政窦光鼎巡考时接金华县学训导举报,得知生员陈邦彦批点《历朝纲鉴纪略》有狂悖之语。光鼎高度重视,通告金华府前往办理,搜索到原书,查出顺治二年前列有南明年号,即将该生斥革,咨报巡抚杨廷璋,并密奏皇上。杨廷璋不敢忽视,命将陈邦彦押解来省,与窦光鼎严加审讯,却也没在其评语中找到狂悖之证。弘历翻阅了该书,传谕:“此书既有逆迹,该生辄敢手加批阅,实属狂悖,自应严惩示儆。至此书传刻已久,其原辑之朱璘谅已物故,所载序文亦难辨真赝,姑免其逐一跟究。着传谕该抚等只将该生从重办理,其坊肆印板并民间所藏遍行查出销毁,所有刷印发卖等人俱不必查办可也。”浙江提出将陈邦彦杖一百,流放黑龙江,御批“免其发遣”。窦光鼎后为《四库全书》总阅官之一,学问甚好,也享有书痴、诤臣之名,而由这件事证明其吹毛求疵、上纲上线的本事很大,全不想去保护学生。倒是皇上看出陈邦彦实在罪过不大,只让打一顿了事。学界谈论当年的文字狱,通常归罪于乾隆一人,有意无意地忽略臣子的那份积极主动,也不妥帖。

查世柱收藏的《明史辑略》,究竟是庄氏所著,还是老窦奏报禁毁的《历朝纲鉴辑略》,已无从考证。而何煟与杨廷璋、窦光鼎的态度一样,也是宁左勿右,指责查世柱纂叙南明三王“书立书继,悖逆已极,殊堪发指”,又说《明史辑略》早经明令销毁,世柱“胆敢存留,据以纂辑,实属罪不容诛”,并将四卷本《全史辑略》呈览。乾隆还真的用心拣读,在翻阅何煟签出各条之后,认为只不过是沿承明季野史之陋习,“乃至于明末三王之书立书继,其说亦非创自该犯,且遇大清起兵之处,亦知抬写,并未敢诋毁本朝,尚不至于大逆。但将应禁之《明史辑略》藏匿不毁,且敢采辑成书,自有应得之罪。其板片书册,自应一并销毁”。

对此类案件,乾隆有所忧思,降谕各省督抚,表达了对查禁图书的看法,强调不得扩大化,不得助长告讦之风,曰:

地方果有悖逆之犯,罪不容诛,自不可稍为姑息。似此梼昧无知之辈,支离纂述,无关重轻,非宪典所必不可贷。朕权衡一秉大公,总不豫存成见也。至其事系革书李凤仪首告,据查世柱供曾因房产结讼成仇,看来李凤仪平日必非安分之人,其抱书出首,亦属假公事以洩私嫌,非果能明于大义。若将伊原讼案置之不问,奸徒必自以为得计,渐开告讦之端。此风亦不可长!

弘历自幼读圣贤书,关注士风与民俗,对于李凤仪之类小人行径深恶痛绝,命何煟秉公查讯查其与世柱的房产纠纷,“如有应行究治之处,亦即据实问拟奏复”。

皇上有旨,何煟岂敢不执行,即命罗山县遂将李凤仪押解来省城,与布政使巴延三、按察使谭尚忠等严加审讯。此人原属县里的革职书吏,为人刁诈,与查世柱比邻而居,十余年前将自家房屋一所以80贯卖给查家,约定仍旧自住,每年交16贯的租金。岂知李凤仪就是个无赖,不光连年欠租不还,又将该房私卖出去。查世柱不得已告到官府,凤仪怀恨在心,一日从书摊上发现世柱的《全史辑略》,翻见书中有违碍文字,随即买下。自此他拿住了把柄,以此相威胁,要求查家拆墙拆房,又要讹诈200两银子,目的没达到,便抱着书去衙门呈告。讯明原委,何煟即上奏:“今查该犯系挟查世柱控追房价夙嫌,包藏祸心,扬言恐吓,勒拆山墙,复讹索银两,是其假公济私,起灭自由,存心险恶,实与凶恶棍徒无异。”密奏中还说本应发往宁古塔为奴,但这小子实在太恶劣了,改为发往4000里外的极边烟瘴之地当苦差。

乾隆素以英明聪察自诩,览奏大为得意,于行间朱笔夹批:

如何?非朕照见,不几冤查世柱至死乎!尔素好善,何不将此情预奏?错了!此非姑息之仁也。

这番话是针对何煟的,说他一向吃斋念佛,却并不追查该案因果,若非朕洞察秋毫,几乎导致查世柱冤死。也正是由于这个原因,弘历对查世柱颇有一些同情。刑部以“纂辑禁史,悖逆不道,拟斩立决”,皇上表示虽属罪有应得,但其所编之书沿袭明季野史的套路,“尚非创自该犯,词语亦不至于悖逆”,命从宽改为斩监候。一般说来,这条命算是保住了。 历史清朝乾隆清朝历史陈邦彦四库全书