鸡足山,徐霞客的行旅终点

作者:陈璐 从大理古城开车向鸡足山驶去,沿路都是延绵的群山,健谈的司机小哥自称宾川本地人,“到了宾川,你会发现山都变得光秃秃”。果不其然,当眼前被茂密植被覆盖的黛青色群山变成了赤黄相间,有些类似丹霞地貌的裸露山川时,手机上的地图导航显示我们进入了宾川县地界。

从大理古城开车向鸡足山驶去,沿路都是延绵的群山,健谈的司机小哥自称宾川本地人,“到了宾川,你会发现山都变得光秃秃”。果不其然,当眼前被茂密植被覆盖的黛青色群山变成了赤黄相间,有些类似丹霞地貌的裸露山川时,手机上的地图导航显示我们进入了宾川县地界。

宾川地处金沙江干热河谷流域,气候炎热干燥,少雨干旱,赤裸的山脊上间或可见的植被基本都是当地盛产的柑橘类果树。然而,当我们逐渐靠近此行目的地鸡足山时,四周环境又为之一变,植被逐渐丰茂,目之所及的绿色又多了起来。

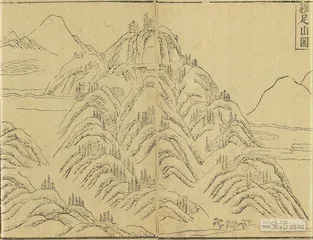

鸡足山是著名的佛教圣地,相传是禅宗初祖迦叶尊者的道场,西与大理、洱源毗邻,北与鹤庆相连,因其山势形似鸡足而得名。蜀汉时这里始建小庵,唐代扩建,兴盛于明清,鼎盛时期发展到36寺72庵,常驻僧尼达到数千人的规模,在边疆民族地区影响非常大,是中国汉传、藏传佛教的交汇地。

崇祯十一年(1638年)12月22日,徐霞客终于顺着峡谷进入了鸡足山。他记述峡谷西面有一处瀑布,东面有一处龙潭。“瀑之北即为大觉,潭之北即为悉檀。”大觉和悉檀是两座寺的名字。因为事先约定了行李放在大觉寺,他当晚夜宿在此,第二天又去了悉檀寺。此后一个多月时间,他多以悉檀寺为住处,每天从这里出行,探索游览鸡足山风景。

选择鸡足山作为游览考察的重要一站,对于一生热爱名山胜景的徐霞客来说,是早有筹划的。他尚未启程之际,明朝著名文学家、书画家陈继儒便自华亭(今上海市松江区)致信滇中名士唐大来:“良友徐霞客,足迹遍天下,今来访鸡足并大来先生。”并嘱给予接待,“幸善视之”。

但他此时来到鸡足山,一个更重要的目的是替去世的好友静闻和尚完成一件平生夙愿。在西南万里遐征途中,徐霞客有两个重要的旅伴:一位是自幼侍奉自己的家奴顾仆,一位是来自南京迎福寺的僧人静闻。对于潜心禅诵近二十年的静闻来说,将刺血书写的《法华经》护送至鸡足山悉檀寺供奉是他人生最大的心愿,所以他与徐霞客结为旅伴一同从江苏出发,意图取道浙江、江西、湖南、广西、贵州,直奔云南。

然而不幸的是,“湘江遇盗”成为了两人旅途中最大的劫难,不但钱财尽失,徐霞客被倒翻于江中,静闻还被盗贼砍伤。在抵达广西南宁时,伤势突然加重的静闻最终于崇善寺圆寂。弥留之际他怀着内心的遗憾嘱托徐霞客,希望能够将《法华经》与他的遗骨一同带到鸡足山。

然而不幸的是,“湘江遇盗”成为了两人旅途中最大的劫难,不但钱财尽失,徐霞客被倒翻于江中,静闻还被盗贼砍伤。在抵达广西南宁时,伤势突然加重的静闻最终于崇善寺圆寂。弥留之际他怀着内心的遗憾嘱托徐霞客,希望能够将《法华经》与他的遗骨一同带到鸡足山。

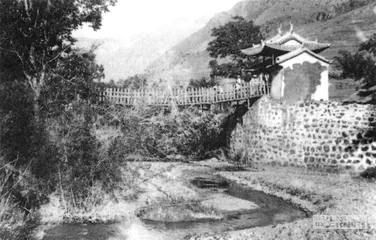

悉檀寺是当时鸡足山上的一座重要庙宇,徐霞客在游记中写道:“悉檀寺为鸡足山最东丛林,后倚九重岩,前临黑龙潭,而前则回龙两层环之。”1638年12月24日,徐霞客先将静闻的遗骨悬挂在了寺中的古梅树间。悉檀寺的仙陀、纯白、弘辨等僧侣因为从唐大来处得悉徐霞客安葬静闻遗骨的意图,已经提前为他选好了修建静闻墓塔的地方。所以到12月26日时,弘辨告知徐霞客:“今日竖塔心,为吉日,可同往一看。幸定地一处,即可为静闻师入塔。”在悉檀寺僧众的帮助下,徐霞客在当天便顺利地安葬了静闻的遗骨。

徐霞客千里埋葬静闻遗骨的事,在几百年间早已成为一段关于友谊的美谈与见证。几百年后,“文革”期间此处佛教圣地被损毁严重,百余座寺、庵在大火中消失,静闻墓塔也未能幸免。如今鸡足山上的静闻墓塔是1988年重建,坐落于离悉檀寺遗址不远的地方。香火已然不再,悉檀寺无法吸引人流络绎往来,静闻的墓塔也逐渐被人遗忘。

徐霞客千里埋葬静闻遗骨的事,在几百年间早已成为一段关于友谊的美谈与见证。几百年后,“文革”期间此处佛教圣地被损毁严重,百余座寺、庵在大火中消失,静闻墓塔也未能幸免。如今鸡足山上的静闻墓塔是1988年重建,坐落于离悉檀寺遗址不远的地方。香火已然不再,悉檀寺无法吸引人流络绎往来,静闻的墓塔也逐渐被人遗忘。

我们沿着陡峭山路一路弯弯曲曲抵达此处高台时,清清冷冷的山中,石塔孤独矗立,旁边石碑上刻写的徐霞客《哭静闻禅侣》诗六首,“疲津此子心惟佛,移谷愚公骨作男。幻聚幻离俱幻相,好将生死梦同参”,仍旧向有缘人讲述着这段往日传说。

山上的悉檀寺遗址,如今也人迹罕至,若没人引路,不容易找到。但这里,曾经“宏丽精整,遂为一山之冠”。要讲述悉檀寺,便不得不提到丽江土司木增。自元明以来,丽江木氏家族以文治武功,雄踞滇西北、康南、藏东470年。因为笃信佛法,木氏与藏传佛教、汉传佛教的领袖名僧都建立了深厚的法缘关系。明清之际,以木增为代表的木氏土司,便在鸡足山上大兴土木,建寺造阁、筑塔修殿。而悉檀寺,便是1617年木增为母求寿,捐赠数万两银钱创建的,其规模为鸡足山诸寺之冠,也是木氏土司的家庙之一。

徐霞客两上鸡足山,大部分时间都借宿在悉檀寺中。完成静闻心愿后,徐霞客深入地探索了鸡足山的自然风光和庙宇楼阁。木增十分仰慕中原汉文化,并且也是陈继儒的好友,他很快得知了徐霞客抵达鸡足山的消息,便派人邀请徐霞客从鸡足山前往丽江做客。1639年1月22日,在土司使者的再三催促下,徐霞客离开了鸡足山。在丽江期间,他帮木增编写《山中逸趣序》,并校对错讹颇多的《云薖淡墨》文集,更重要的是,他答应为木增修撰《鸡足山志》。

于是1639年8月22日,徐霞客结束他在丽江的游历,途经鹤庆、剑川、洱源前往大理,继而考察了保山、腾冲等地,之后,他第二次又来到了鸡足山,仍然借住在悉檀寺中。这次,他在鸡足山中足足逗留了4个月有余,留下了大量游记和诗作。其中《赠鸡足山僧妙行七律二首》是现存唯一一件徐霞客亲笔墨迹,上世纪60年代初期由云南文物商店购得,现在收藏于云南省博物馆。

鸡足山管理局的陈艳芳带着我从鸡足山宾馆顺着山势往上,不久就登上一条用小石头铺就的山路,进入到了悉檀寺遗址所在的茂林之中。据她介绍,这条小路就是曾经的古道,才恢复不久。悉檀寺在“文革”期间被毁后,通往寺庙的山路也很快湮灭在岁月的尘土之中,鸡足山管理局决定组织清理时,发现古道最深的地段其土层覆盖已经有2米多高。如今显现在我们面前的古道,宽约3米,可供轿子进出,道路都由山林中常见的石头铺陈,仔细观察,大概由于曾经迎接过无数往来朝拜的僧侣、信徒,这些石头大多光滑,并且位于道路中轴线的石头还相对较大。抵达古道尽头,是一片较大的空地,可以想象昔日到悉檀寺上香的人们在此处落轿的情景。

鸡足山管理局的陈艳芳带着我从鸡足山宾馆顺着山势往上,不久就登上一条用小石头铺就的山路,进入到了悉檀寺遗址所在的茂林之中。据她介绍,这条小路就是曾经的古道,才恢复不久。悉檀寺在“文革”期间被毁后,通往寺庙的山路也很快湮灭在岁月的尘土之中,鸡足山管理局决定组织清理时,发现古道最深的地段其土层覆盖已经有2米多高。如今显现在我们面前的古道,宽约3米,可供轿子进出,道路都由山林中常见的石头铺陈,仔细观察,大概由于曾经迎接过无数往来朝拜的僧侣、信徒,这些石头大多光滑,并且位于道路中轴线的石头还相对较大。抵达古道尽头,是一片较大的空地,可以想象昔日到悉檀寺上香的人们在此处落轿的情景。

四顾皆是苍茫树林,但在一片繁芜丛杂的断壁残垣中,还能隐约感受到这里昔日三层院落的雄伟繁复。根据史料记载,过去的悉檀寺,沿着台阶拾级而上才到大门,进入大门后是天王殿,天王殿后面有石砌的雨花台,是僧人讲经说法受戒处,最上面则是大雄宝殿。实际上,这里的香火延续到了上世纪40年代。语言学家罗常培曾与费孝通、潘光旦、李霖灿、赵藩等友人结伴游览过悉檀寺。罗常培在著作《苍洱之间》中详细记载了在此地的所见所闻:“现在寺里的和尚大部分还是丽江人,所以在客堂待茶的时候,我们能够尝到富有丽江土风的油炸糯米粑粑和胡麻酥油茶。寺内有大佛一尊,是从西藏运来的,弥勒殿前的横匾也是藏文,古宗的气味虽重,但门前又有万历己未年‘悉檀禅寺’的匾,因为没有跟和尚详谈,还不敢断定现在的宗派是显是密。最早的碑文由万历四十八年谢肇淛所撰和天启间蔡毅中所撰。几个庙比较起来,悉檀寺的世家气派比较重一点儿,连和尚都不大有暴发的味道。庙里藏有《木氏宦谱》和图像,谱前有嘉靖二十四年杨升庵所作序文。”

事实上,正是木氏将藏传佛教的密教文化传到了鸡足山。那些身佩骷髅带、足踏厉鬼皮的密集金刚,便是西藏密宗塑像,也是丽江与西藏往来交流频繁的见证。关于为什么木氏一代又一代要在此地修建家庙,丽江本地的文化研究者有着独特的看法:或许在丽江土司与大理土司各自割据一方的年代,这座家庙是他们可以避开大理土司耳目,名正言顺进入大理境内的理由。

如今,这座传世名寺已经湮没在了历史的劫难和烟尘中,荡然无存。那些前人描述的融合了藏传佛教与汉传佛教风格的独特的神佛像,以及木增和徐霞客的塑像、画像和牌位等旧物,早已了无踪影。更不要说寻觅徐霞客到底在寺庙哪处修葺了砖石热水浴池用于药浴治疗。古树竹林簇拥废墟,只剩残存的砖墙瓦片,还有寺院门口的两棵古杉,让人们得以凭吊、想象悉檀寺曾经的盛景。

历史上,悉檀寺迎接过无数文人墨客,徐霞客应该是其中最知名的一位,后世许多名士都曾因为仰慕他与木增、静闻的友情,造访此地。在徐霞客人生的最后一段时间,他受木增所托,在鸡足山上编写《鸡足山志》。这部前无古人的旧著,后来与悉檀寺有着相似的结局,在漫长的历史长河中已然散佚,仅余《鸡山志目》存世。但据此仍可见其门类齐全,体例完备,对后世历代撰修《鸡足山志》都具有示范作用。这是徐霞客西南之行的最后一项任务,按照计划,写完《鸡足山志》后他便可以结束行程,返回江阴老家。

然而很不幸,或许是久病成疾的爆发,徐霞客突然病倒,再也站不起来了。向来忠诚、陪伴一路的顾仆大约是看不到希望了,于是在重阳节后的那天,盗取了主人的银两,抛弃了徐霞客,自个儿偷偷逃回了江阴。徐霞客病无所依,最终,还是木增相助,派人用竹舆将他抬下了鸡足山,并一路护送抵达湖北黄冈,然后在当地县令的帮助下,坐船沿江而下,才终于回到了老家江阴。此后一年,徐霞客在家中与世长辞。 丽江大理土司徐霞客鸡足山木增