跨越时空,唐诗为何依然动人?

作者:艾江涛 “我长大在古诗词的山水里,我们的太阳也是太古老了/没有气流的激变,没有山海的倒转,人在单调疲倦中死去。”许多国人对唐诗的感受,大概正如诗人穆旦1940年在《玫瑰之歌》中写下的句子。那些古老熟悉的意象与句子,似乎早已融入我们的血液之中,然而身处今天这样一个飞速旋转、混乱分裂的世界,它们还依然有效,依然能够带给我们最初的感动吗?

“我长大在古诗词的山水里,我们的太阳也是太古老了/没有气流的激变,没有山海的倒转,人在单调疲倦中死去。”许多国人对唐诗的感受,大概正如诗人穆旦1940年在《玫瑰之歌》中写下的句子。那些古老熟悉的意象与句子,似乎早已融入我们的血液之中,然而身处今天这样一个飞速旋转、混乱分裂的世界,它们还依然有效,依然能够带给我们最初的感动吗?

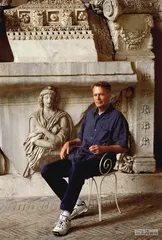

对2008年诺贝尔文学奖得主勒克莱齐奥而言,唐诗带给他最初的感动,来自李白的那首《独坐敬亭山》:“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山。”

在他与中国学者董强合著的《唐诗之路》一书序言中,他回忆道:“我至今记得读到这首诗时的感动。那个时候,在西方世界,公众还没有像现在一样关注环境问题。高山属于风景,被认为是‘崇高’的,引得不少勇敢之人去攀登。而李白却在诗中提到了一个显明的道理:山,是一个静穆、庄严、令人尊敬的场所(在‘敬亭山’这个名字中,有‘敬’字)。在山的面前,人——脆弱的、短暂的人——所能做的,就是坐下来,静静地看山。”放下诗卷,他起身前往距离尼斯不远的瓦尔山谷,感受山谷峭壁上一块陡峭的巨大岩石。

勒克莱齐奥出生于法国尼斯,曾在泰国、墨西哥、美国生活多年,向来反叛西方现代文明,醉心于欧洲文明之外的古老文明。在邮件中,他向我谈起自己的唐诗之路:“我阅读中国文学,是在青年时代旅居泰国之后。我当时在那里的一所佛教学校里有一些学生,让我接触到了中国文学。我读的唐诗是美国出版的‘企鹅丛书’英文译本。当时在美国,中国古诗很流行,主要是因为庞德的译本,以及金斯伯格那样的BG(‘垮掉派’)诗人。学生们还教会了我中国书法,这让我在人生的一个阶段非常受用:我当时住院了,不愿意用镇静剂,而是借用书法来忘掉疼痛。”

勒克莱齐奥出生于法国尼斯,曾在泰国、墨西哥、美国生活多年,向来反叛西方现代文明,醉心于欧洲文明之外的古老文明。在邮件中,他向我谈起自己的唐诗之路:“我阅读中国文学,是在青年时代旅居泰国之后。我当时在那里的一所佛教学校里有一些学生,让我接触到了中国文学。我读的唐诗是美国出版的‘企鹅丛书’英文译本。当时在美国,中国古诗很流行,主要是因为庞德的译本,以及金斯伯格那样的BG(‘垮掉派’)诗人。学生们还教会了我中国书法,这让我在人生的一个阶段非常受用:我当时住院了,不愿意用镇静剂,而是借用书法来忘掉疼痛。”

跟随勒克莱齐奥的脚步,穿行在那些由“酒”“战争”“爱”“目光”“同情”“优雅”“大自然”“艺术,美,生活”等主题所连缀起来的唐诗之路,你会发现,他把情感在唐诗中所占据的重要位置,视为唐诗“现代性”的主要来源。情感的表达,成为唐朝时期的新生事物。唐人在诗中谈情说爱,写下患难中的家庭之爱,也写下旅途之中的分别与思念。

这并不是说,唐代以前的诗歌中没有类似主题,但来自西北的李唐宗室带来的风俗转变、女性地位的上升,还有士子们更为自由的旅行,使他们可以在诗中表达更为丰富、贴近今人的情感。正如勒克莱齐奥所观察到的那样:“在唐朝诗人的作品中,诞生了许多情感的戏剧,我们可以打破时空,称之为一种类似法国的马里沃戏剧中的情感。风俗中的某种自由,带来了情感上的共享和感官的自由。”

李白在冒险途中,写下那些像拍立得一般的青春狂傲之美。“吴儿多白皙,好为荡舟剧。卖眼掷春心,折花调行客。”“耶溪采莲女,见客棹歌回。笑入荷花去,佯羞不出来。”

杜甫则写下战乱之中人的犹豫与脆弱,及他对家庭之爱的渴望。“安史之乱”后,在逃亡路上,他在月夜写下对家人的思念:“今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕湿。”

在“目光”一节中,勒克莱齐奥从“真”字包含的词根“目”——现实是眼睛可以看到的全部,其余的只是推测——出发,论述唐诗的“现代性”正在于贴近现实与当下:“无论诗人的冒险经历如何,无论命运如何,都必须始终贴近现实,回到当下。即使当他试图得道成仙的时候,他也必须首先是一个人。有时候,诗人会去想象另一个时代——如李白或李商隐那样,提到人的未来——然而,那也只是一个无法实现的愿望,一个不持久的梦想,一个短暂的隐喻。唐代诗人之所以跟我们如此亲近,正是因为他们的脆弱和弱点:他们有时渴望获得重要的社会地位,并且还得到了;他们经常要经历种种纷乱,他们的艺术才华与名声有时可以保护他们(也会有他们为之服务的人的保护),但归根结底他们依然是一些并不重要的人,平头百姓。他们有时因很小的原因——同行的嫉妒,一时的任性——就被宫廷摒弃、流放,甚至被处以死刑。”

在董强看来,这一篇章的逻辑其实建立在一个“误读”之上:“按照《说文解字》的说法,虽然‘真’字也从‘目’,本义讲的却是‘仙人变形而升天也’。这里,无论是‘仙人’,还是‘变形’,还是‘升天’,都与所谓的‘个人的现实体验’没有关系。”但这本书的魅力,很大程度上就源自这种东西方视角的差异和“误读”。事实上,在他们两人的实地踏访之旅中,董强感受最深的就是他们对于唐诗关注点的差异。在杜甫草堂,勒克莱齐奥张口问刘洪馆长:“那口井还在吗?”刘馆长大为惊讶:什么井?通过对诗句片段的翻译,董强才从勒克莱齐奥口中第一次听到杜甫的《见萤火》:“巫山秋夜萤火飞,帘疏巧入坐人衣。忽惊屋里琴书冷,复乱檐边星宿稀。却绕井阑添个个,偶经花蕊弄辉辉。沧江白发愁看汝,来岁如今归未归。”

董强说:“对于这首诗,勒克莱齐奥有两个理解。一个理解是现象学的,在当时那个氛围中,整首诗靠萤火虫带着走;第二个是杜甫的感叹,他在经历战乱之后好不容易找到一个安静的地方,感叹明年还能不能再见到萤火,有一种强烈的身世之感。我觉得很有道理,作者和读者的眼睛,都被那几只萤火虫牵着,从屋里到屋外,又从外部回到内心。”

围绕对唐诗的具体理解,两人进行了大量邮件沟通。“杜牧有一首著名的诗叫《遣怀》。勒克莱齐奥在书中引用了这首诗的后半首‘十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名’,把题目说成《忏悔》,理解为‘杜牧在其《忏悔》诗中,说自己是一个被别人视为轻浮浪荡的人’。如果我们熟悉法国作家缪塞的《一个世纪儿的忏悔》,那么无论如何,在这个氛围中是找不到杜牧这首诗的。后来当我看到勒克莱齐奥的全诗译文,看到‘扬州’这个地名,才终于想到这首《遣怀》。我给他回了一封长信,讲‘遣怀’与‘忏悔’的不同,尤其是‘忏悔’二字对于中国读者来说,且不说其强烈的宗教含义,仅在文学上就有太强的卢梭、小仲马的色彩,很难与杜牧联系在一起。”董强说。

经过反复沟通,两人对唐诗的理解终于融合在一起。董强又写了一篇名为《镜·塘》的长跋。2021年11月,《唐诗之路》的中文版,晚于法文版一年出版。没想到,这样一本关于唐诗的书,在法国大获成功,连续数周跻身畅销书排行榜。

唐朝是诗歌的时代。诗人们见面、分别、宴饮时写下的大量诗歌,背后其实隐藏着随身卷子这样的技术性秘密。日本学问僧空海在《文镜秘府论》中便道:“凡作诗之人,皆自抄古今诗词精妙之处,名为随身卷子,以防苦思。作文兴若不来,即须看随身卷子,以发兴也。”

唐朝是诗歌的时代。诗人们见面、分别、宴饮时写下的大量诗歌,背后其实隐藏着随身卷子这样的技术性秘密。日本学问僧空海在《文镜秘府论》中便道:“凡作诗之人,皆自抄古今诗词精妙之处,名为随身卷子,以防苦思。作文兴若不来,即须看随身卷子,以发兴也。”

由此带来的唐诗的类型化写作的特点,看起来只是降低了诗歌门槛,扩大了诗歌阅读与写作队伍,似乎很难将其与独特的心灵或深切的感动联系在一起,但事实真的如此吗?

1818年,英国浪漫主义诗人济慈在给友人的信中,将诗人需要具备的“消极能力”进一步引申为“诗人无自我”:“在所有生灵中,诗人最无诗意,因为他没有自己的身份——他始终在塑造着——或填充入其他某个身体——日、月、大海、男人、女人,这些有冲动的生物富有诗意,因为他们拥有不变的属性——诗人没有,没有自我——他必然是上帝创造的所有生物中最无诗意的一个。”一种更有启示的认识似乎在于,类型化的写作所带来对自我的消解,才让唐诗具有了更广的普遍性。

中国古诗常常缺乏主语,没有严格的语法句法,由此带来对时空的独特理解。董强说:“它写的可以是当下发生的,也可以是过去发生的,甚至是想象发生的,你从诗句是看不出来的,它可以自由地穿行于时空。西方语言很清楚,过去就是过去,现在就是现在,将来就是将来。绝大多数西方作家,就如维特根斯坦所说,‘语言的界限即世界的界限’,生活在自己的语言体系中,必须很精确很准确。下雪天,很多人常在微信中发白居易那句诗:‘晚来天欲雪,能饮一杯无?’根本不用管谁写的,看到下雪,自然而然就想在火炉边和朋友喝点小酒,它的普遍性就在这里。李白那首‘床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡’,从头到尾没有提到‘我’,可以既是说‘我’,又可以替你想象一个人,任何人都可以把自己带进去。如果是西方人,比如莎士比亚的戏剧,它就得说‘那天晚上,月亮很好,我作为国王的仆人,在约克郡的那个酒店怎样怎样……’”

勒克莱齐奥和董强同时注意到奈瓦尔在法国诗歌中的特殊性。某种程度上,正是因为奈瓦尔的疯狂,打乱了西方文学中本来清晰的时空概念,让他的一些诗歌很像中文诗。在《唐诗之路》中,董强举了奈瓦尔的《幻想》一诗,“……每当我听到这古老的曲调,/我的灵魂会年轻两百年,/回到路易十三时。眼前会出现/一片绿色山坡,落日晒得金黄。//……//接着是一位女子,在高高的窗边,/金黄头发黑眼睛,身着古代服饰。/啊,也许是在我的前世/见过……此时又记起了她!”,发现“假如我们把法语语法所必需的虚词元素放到括弧中,我们会看到一首纯粹的唐诗”。

唐诗中无数次唤起我们情感体验的场景,某种程度上,正是基本的人类日常经验。“我觉得唐诗依然有现代性,甚至有某种未来性,因为它达到某种类似格言警句的力量,抓住了某种真理。正如那个寓言,智者指向月亮,很多人看到的是智者的手,其实他希望你看到的是月亮。”董强说。

尽管勒克莱齐奥本人并不太相信普遍性的存在,但他再次不约而同地提到真理:“我觉得,中国唐朝的诗人们达到了一种真理性。它与任何其他真理都不同,对了解人性做出了巨大贡献。”

时间的长河,奔流不息,时空在变,情感在变,正如西川在一次接受我采访时所谈到的:“古人吃个饭,送个别,都可以写诗;但现在不需要送别了,天天飞来飞去,也就是说送别这件事对我来说已经没有什么意义,你必须充分认识到你是在这样一个环境里写诗。”但是,离愁别绪仍会存在,那些关于离别的唐诗依然动人。 读书唐诗古诗词李白诗歌