曹魏灭蜀之战:最后时刻

作者:张星云 如今从西安到汉中,有好多种交通方式可以选择。除了飞机,最便捷的陆路交通应该是成西高铁。这条从西安到成都的铁路2017年通车,由于使用了先进的桥隧技术,设计时速达到250公里每小时,最快1小时10分钟就能从西安到汉中。这条路线基本上是依据汉代王莽下令修建的子午古道建设的,因从起点西安开始的一段道路是正南北向而得名。

如今从西安到汉中,有好多种交通方式可以选择。除了飞机,最便捷的陆路交通应该是成西高铁。这条从西安到成都的铁路2017年通车,由于使用了先进的桥隧技术,设计时速达到250公里每小时,最快1小时10分钟就能从西安到汉中。这条路线基本上是依据汉代王莽下令修建的子午古道建设的,因从起点西安开始的一段道路是正南北向而得名。

在成西高铁建成前,连通西安与成都的唯一铁路是1958年通车的宝成铁路,走的是秦汉时期修建的陈仓道,又称故道,汉高祖刘邦“明修栈道,暗度陈仓”走的就是这条路。由于翻越秦岭极其困难,铁路线反复迂回盘旋,从西安到成都要坐14个小时,其中有一段上坡需前后两个火车头一起推拉上山,我这一路遇到的陕西人基本上都会向我描述这一场景。

除了铁路还有公路。108国道走的是傥骆古道,从关中平原的骆谷进入,翻越秦岭后再从傥水河谷进入汉中盆地。这条路线是三国时期才有的,虽然路程短,但山路险峻,通行困难。银昆高速走的则基本上是褒斜古道,从关中宝鸡市附近进入秦岭,从汉中平原的褒谷口出。

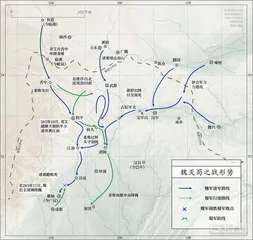

魏景元四年(263)八月,魏军向蜀汉发动总攻,史称“灭蜀之战”。18万军队分三路南下,西路由征西将军邓艾率3万人,出狄道向甘松、沓中,直接进攻姜维部队;中路由雍州刺史诸葛绪率3万人,自祁山向武都(今甘肃省陇南市武都区)、阴平进发,意图切断姜维部队的后路;而东路则由镇西将军钟会率领十多万主力军,分别从子午道、傥骆道和褒斜道翻越秦岭,进军汉中。

如果说官渡、赤壁、夷陵等其他三国古战场多有江河,河道千百年间变化多样,几度易道,很多情况下记者即便前往当地踏访也已寻觅不到原貌,那相比之下,蜀魏交界的西部地区遍布大山,山势走向很难有变化,再者西部城市化发展相对缓慢一些,因此无论古战场的地形地势还是用兵通道,千百年来鲜有变化,也让我这趟能有更直观的认识。

为了能够完整地感受曹魏灭蜀之战的进军路线,我从西安租了辆车,打算追寻钟会10万主力大军南下路线,走褒斜道翻越秦岭,一路开到汉中盆地。

从西安出城向西,渭河平原是无限广阔的,在连霍高速疾驰两个小时,就到了宝鸡市眉县,由此下高速,向南拐,就来到了秦岭脚下,褒斜道的入口斜峪关就在那里。作为中国南北分界,秦岭山脉庞大而险峻,无论在古代还是现代,从山脊翻越秦岭几乎是不可能的,因此历朝历代贯穿秦岭的古道,都是沿河谷而行。秦岭最高峰太白山是很多河流支流的发源地,由此发源出的斜水和褒水,斜水入关中平原的渭河,褒水入汉中盆地的汉水,秦岭山峦中的两条天然河谷连接在一起,就成了褒斜道。

为了更多还原当年的行军路线,我没有走包含诸多穿山隧道的银昆高速,而是驾车沿着342国道,转244国道,再转316国道,严格按照古褒斜道的河谷而行。结果就是,一路上大货车极多,在崎岖蜿蜒的双向两车道上,看着或飞驰或下坡时刹车冒烟的大货车,穿越排队排出两三公里远的检查站,都使我本极其普通的车技得到了巨大的提高。

但在三国时期,褒斜道是几条翻越秦岭的古道中最好走的一条,因为相对平缓,所以在历史上的大多数时间作为官道使用,《史记》称“栈道千里,无所不通,唯褒斜绾毂其口”。我一路开车路过很多河谷中的村落,都能看到古栈道遗址。由于这些河谷极其狭窄,两侧岩壁陡峭,也没有宽阔的河床,因此自古人们走这些古道都是通过架设栈道。这些古栈道往往不高,离河谷水面很近,古代工匠们先是在崖壁上凿出一些巨大的方形石孔,再架设粗大的木梁,搭建木质栈道。如今仍能在崖壁上看到这些石孔。

后来汉中博物馆文化遗产研究室主任何健告诉我,根据传世金石铭文来看,东汉末年的褒斜道、傥骆道、子午道,由于这几条横跨秦岭的古道搭设的都是木质栈道,因此屡有损毁,几条古道处于不断兴废又不断交替修复使用的状态。在这种情况下,钟会率领带着补给和装备的10万大军通过栈道进兵汉中,难度可想而知。《三国志》中并没有对这段实际肯定极其艰难的路程用太多笔墨,只写了一个小细节:钟会命许仪为先锋在前治理修整道路,自己率大军在后,经过一座桥时,一匹军马的脚陷入坑中,于是钟会斩了许仪。要知道许仪可是魏国名将许褚的儿子,但钟会完全不理会这一点,“诸军闻之,莫不震竦”,可见这次灭蜀的决心。

后来汉中博物馆文化遗产研究室主任何健告诉我,根据传世金石铭文来看,东汉末年的褒斜道、傥骆道、子午道,由于这几条横跨秦岭的古道搭设的都是木质栈道,因此屡有损毁,几条古道处于不断兴废又不断交替修复使用的状态。在这种情况下,钟会率领带着补给和装备的10万大军通过栈道进兵汉中,难度可想而知。《三国志》中并没有对这段实际肯定极其艰难的路程用太多笔墨,只写了一个小细节:钟会命许仪为先锋在前治理修整道路,自己率大军在后,经过一座桥时,一匹军马的脚陷入坑中,于是钟会斩了许仪。要知道许仪可是魏国名将许褚的儿子,但钟会完全不理会这一点,“诸军闻之,莫不震竦”,可见这次灭蜀的决心。

开了将近一天盘山路,我终于到达了褒斜道的出口:褒谷口。如今这里已经被改造成石门栈道旅游景区,不仅有复原的褒斜道栈道,还因这里的石门闻名。最早褒斜道栈道到了这里,会绕着一处极其高耸突兀的山崖而过,成了一处危险路段,于是从战国开始,经历代修凿,采用古代的火烧水激法开山破石,终于将山崖凿通,褒斜道由此改道穿石门而过,成为中国最早的人工隧道之一。汉魏以来,文人学士通过褒斜道经过此地,都喜欢在石门隧道两壁留诗题名,其中不乏传世汉隶经典《石门颂》,以及北魏楷书《石门铭》。1969年因石门水库建设,水位升高,石门被淹没前,汉中市将这些石刻完整地切割下来,存于汉中博物馆展出,被称为“石门十三品”。

老石门已经被水淹没,人们在旁边复制了一个新石门。不过有意思的是,如今走在复原的栈道上,还能看出来,河谷延伸到老石门附近会突然变得非常狭窄,而老石门对面,依着峡谷另一侧原有一座古关口,名叫鸡头关。我站在鸡头关处,向北望,是蜿蜒的褒河,向南望,褒谷口通向豁然开朗的汉中盆地。我开车从褒谷口出来,正对谷口还有一座古城旧地,当时叫褒中县,现在叫褒城镇,两汉时是抵御羌族入侵的屯兵之处。车过褒城镇,便是广阔的汉中盆地,再无险可守了。

而在当年,钟会率领10万大军出谷口时,本来驻有蜀汉守军的鸡头关、褒中县等山谷险要之处,此前修筑的关隘围守却在此时没有出现任何防守力量,郭允蹈在《蜀鉴》里描述的是,“钟会长驱直入,曾无一人之守”。就这样,10万大军顺利地进入了汉中盆地,灭蜀之战正式开始。那时无论是曹魏还是蜀汉,也许都不曾料到,仅仅3个月后,蜀汉就灭亡了。

不说更富戏剧性的《三国演义》,即便是在正史里,蜀汉的灭亡过程也充满了各种意外和巧合,但历代史家通常将蜀汉灭亡的直接原因归于之前几年姜维对蜀汉军事部署做出的一次重大调整。

不说更富戏剧性的《三国演义》,即便是在正史里,蜀汉的灭亡过程也充满了各种意外和巧合,但历代史家通常将蜀汉灭亡的直接原因归于之前几年姜维对蜀汉军事部署做出的一次重大调整。

诸葛亮初得姜维时,姜维正值诸葛亮当年出山时的年纪,诸葛亮评价他“忠勤时事,思虑精密”,又说他“甚敏于军事,既有胆义,深解兵意,此人心存汉室,而才兼于人”。在我们所能见到的诸葛亮对别人的评价中,从政治信念到军事才能再到治事风格,他对姜维的评价是最高的,也代表着他对姜维的期望。但到了诸葛亮临终时,李福问谁可任大事者,诸葛亮答以蒋琬和费祎之后,便不再说话。他没有提到姜维。或许那时,诸葛亮无论是对北伐的前景,还是对自己身后蜀政的演变,都不再那么乐观。蒋琬、费祎之后,蜀汉政治会如何演变?姜维能否主持蜀政?这些都难以预料。

但姜维还是被当成主政接班人在培养。诸葛亮去世后,蒋琬先任尚书令,次年又迁大将军,录尚书事,迅速完成全面接班。此后费祎则接替其大将军之位,并录尚书事,董允则长期负责宫省之事,以侍中兼守尚书令,这一时期蜀汉实际上形成了一种三英共治的局面,共同面对后诸葛亮时代的蜀汉政治,并基本继承诸葛亮的大政方针。姜维受封为镇西大将军,遥领凉州刺史,继续北伐。

随着蒋琬和董允在246年先后病故,接任主政大臣的费祎于253年被刺身亡,姜维终于获得军权,得以放开手脚,之后的5年里,姜维年年大举出兵北伐。加上此前诸葛亮时期的北伐,蜀汉北伐总共已经达到15次左右。连年北伐却不见进展,让姜维开始反思。258年,姜维在倒数第二次北伐失败后从汉中退还成都,并对军事部署做出了重大调整。

他先是否定了诸葛亮主政时期,魏延镇守汉中以来拒敌于秦岭谷口和边缘山区的作战方针,认为这种防御策略作用有限,难以取得全胜。随即他提出撤销秦岭谷口的大部分据点要塞,将驻军撤守至汉中盆地内的汉城(今陕西省汉中市勉县南)、乐城(今陕西省汉中市城固县南),以及汉中盆地西端的古阳平关(今陕西省汉中市勉县武侯镇)三镇,每处各安排守军5000人。姜维认为,如此便可坚壁清野、诱敌深入,一旦魏军通过秦岭古道大批进入平坦的汉中盆地后,蜀军依靠古阳平关、关城(今陕西省宁强县阳平关镇)和白水关来牵制魏军,魏军久攻不下必然会疲惫缺粮,此时游弋在汉中盆地的蜀军游击队出场,并一举歼灭魏军。历史上将这一战略称为“听敌入平”。

蜀汉朝廷同意了姜维提出的新作战计划,随即进行了调动部署,令汉中都督胡济率部分守军撤至汉寿驻扎,其余部分军队集中到汉中盆地的汉城和乐城,王含守乐城,蒋斌守汉城。此外蜀汉朝廷还应姜维提出的加强陇西防守的要求,在武都、阴平以北的陇西前线设立七座新的围守。这样一来,汉中蜀军总数量减少了将近一半。

5年后,曹魏发动灭蜀之战。钟会的10万大军没有在秦岭谷口遇到任何抵抗,长驱直入进入平坦的汉中盆地。汉城和乐城各有5000蜀汉守军,钟会没有恋战,派护军荀恺和前将军李辅各率1万人围住汉城和乐城,钟会则率主力抵达蜀军在汉中盆地的最后一个据点:古阳平关。

古阳平关在现在的勉县武侯镇。从地处汉中盆地正中间的汉中市区开车到汉中盆地最西端的勉县,要开一个小时。如今勉县只是汉中市辖下的一个县城,而在三国时期,这里可比汉中市的前身南郑热闹得多,诸葛亮曾在此地驻军8年。

古阳平关在现在的勉县武侯镇。从地处汉中盆地正中间的汉中市区开车到汉中盆地最西端的勉县,要开一个小时。如今勉县只是汉中市辖下的一个县城,而在三国时期,这里可比汉中市的前身南郑热闹得多,诸葛亮曾在此地驻军8年。

如今的勉县县城坐落在汉水北岸,也是当年诸葛亮丞相府的所在地,而汉水南岸,则是定军山,也就是诸葛亮当年的屯兵处。实际上自诸葛亮掌权开始北伐以来,汉中盆地一直被作为蜀汉政权的陪都。从214年刘备占领成都、统治益州开始,到263年蜀汉灭亡,这50年里蜀汉对曹魏的多次大规模进攻行动都和汉中盆地有关,魏国也对汉中极为重视,曹操、曹真、曹爽和钟会先后五次出动大军进攻汉中,兵力多在10万以上。

为什么汉中盆地如此重要?前首都师范大学历史系中国古代史教研室教授、《三国兵争要地与攻守战略研究》一书的作者宋杰告诉我,魏蜀两国统帅都重视汉中,是因为该郡四通八达,川陕之间多条南北交通路线经过此地,东出襄樊,西抵陇右,是兵家所谓的“衢地”,即现代军事学所说的战略枢纽。在汉中博物馆的沙盘上,我也找到了一些答案。关中平原通往四川盆地的道路,最为便捷的是穿越秦岭山脉的几条通道,即褒斜道、傥骆道、子午道和陈仓道,到达汉中后,再通过金牛道、米仓道、荔枝道,分别进入川西成都平原和川东巴地。7条道会聚在汉中盆地,以南郑为中心。

宋杰分析说,因此无论谁占据汉中,都能获得进可攻退可守的军事主动权。曹魏若占领汉中,可以从多条道路威胁蜀汉。蜀汉若握有此地,则能够阻断关中穿越秦岭的多条路线,保证成都平原的安全。若进攻,蜀汉也可以有几个战略方向选择,神出鬼没,使敌人防不胜防。此前诸葛亮和姜维多次北伐,都是以弱胜强,虽然和魏军互有胜负,但是主动权往往掌握在蜀汉方面。比如诸葛亮首次北伐,用赵云、邓芝部队在箕谷佯攻,然后师出祁山,后来他屡次进攻陇右之后,又突然走褒斜道兵临五丈原,姜维频频出击陇西后,又转而走骆谷攻关中,都是此类战例。宋杰认为,蜀汉与曹魏相比,在兵力和财力上都处于明显劣势,之所以此前那么多年能守住汉中,拒敌于国门之外,在很大程度上靠的是汉中外围险要地势进行的防御作战,这样可以用少数兵力守山川险隘。魏军人马虽然多,但千里跋涉,粮运困难,无法作持久战。

如今在勉县有两处景点,汉水北侧是武侯祠,汉水南侧靠近定军山的地方则是武侯墓。诸葛亮的衣冠冢在全国有很多处,但真墓只有一座,怎奈当年诸葛亮去世时不允许有陪葬品,也没有明确的墓葬地点记录,只说在定军山,因此很难考证。有意思的是,尽管两座祠堂形制和面积差不多,但汉水南侧的武侯墓极其清静,而汉水北侧的武侯祠香火较旺。

如今在勉县有两处景点,汉水北侧是武侯祠,汉水南侧靠近定军山的地方则是武侯墓。诸葛亮的衣冠冢在全国有很多处,但真墓只有一座,怎奈当年诸葛亮去世时不允许有陪葬品,也没有明确的墓葬地点记录,只说在定军山,因此很难考证。有意思的是,尽管两座祠堂形制和面积差不多,但汉水南侧的武侯墓极其清静,而汉水北侧的武侯祠香火较旺。

此行我一路看了很多衣冠冢和祠堂,多数祠堂几经易地和重建,我不太信它们如今的地理位置就是原址,但勉县的这座武侯祠我是比较相信处在原址的。这里被称为“天下第一武侯祠”,是因为诸葛亮当年的丞相府就在此地。这座祠堂背靠汉水,面朝金牛道,西侧则是古阳平关,正好处在几条重要通道之间,颇有深意。

从这里的金牛道向西南,经葭萌(今昭化镇)、剑门关、梓潼、涪(今四川省绵阳市)、雒(今四川省广汉市),可以直接到达成都。而出古阳平关,到武兴(今陕西略阳县)后,除了可以沿陈仓道北上陈仓(今陕西省宝鸡市),南下关城(今陕西省宁强县阳平关镇)之外,还可以前往凉州地区的武都、阴平,或者绕过秦岭西侧前往祁山、天水。也就是说,无论是守蜀汉首都成都,还是攻曹魏的陇西或者关中平原,勉县都是必经之地。郭允蹈在《蜀鉴》里说:“蜀之门户,汉中而已。汉中之险,在汉魏则阳平而已。武侯之用蜀也,因阳平之围守,而分二城以严前后之防。其守也,使之不可窥;而后其攻也,使之莫能御,此敌之所以畏之如虎也。”

建安二十年(215),曹操亲率10万大军西征汉中,张鲁之弟张卫守勉县古阳平关,“横山筑城十余里,攻之不能拔”。曹操感叹汉中地势之险,下令撤退。219年,刘备在勉县定军山斩夏侯渊,迫使曹操退回关中。参加这两次战役的曹魏君臣对当地的绝险深有感触,曹操事后说:“南郑直为天狱,中斜谷道为五百里石穴耳。”曹丕也说:“汉中地形实为险固,四岳三涂皆不及也。张鲁有精甲数万,临高守要,一人挥戟,千人不得进。”

如今汉中市博物馆保存的石门十三品碑刻中,就有一幅《衮雪》被认为是曹操的真迹,巨大的字体,汉隶的结构。相传曹操在定军山之战前后,在褒斜道的出口褒谷口看见浪花翻滚似雪,于是就写下了这两个字,并落款“魏王”;当被手下人问为什么“衮雪”的“滚”字没有三点水,他回答说河里水多不需要水。后来魏明帝曹叡想攻打汉中,大臣孙资就是引用曹操西征的故事来劝阻,曹叡因此取消了作战计划。

在诸葛亮去世后,勉县就又多了一层意义。《大汉帝国在巴蜀》的作者饶胜文就曾分析称,因为诸葛亮的丞相府在此,墓也在此,勉县便被套上了诸葛亮光复汉室的遗志光环,成为蜀汉重要的精神圣地。诸葛亮死后,蒋琬、费祎两任蜀汉主政者都曾驻军汉中,并摆出北伐的进攻姿态,以延续蜀汉政权力图“还于旧都”的合法性。蒋琬主政几年后曾一度撤出汉中还涪,曹爽立马翻越秦岭进攻汉中,可见汉中在不同层面的重要性。

不过在263年灭蜀之战中,钟会10万大军来到古阳平关时,因为姜维此前的战略调整,阳平关只有大约5000蜀军把守。按照《蜀记》的说法,此时阳平关守将、关中都督傅佥想坚守,但部将蒋舒因被降职而怀恨在心,遂鼓动傅佥出城迎战魏军并假意答应他会守住后路,傅佥出城后,蒋舒立即开城投降魏军并堵住傅佥军回城之路,孤立无援的傅佥不愿投降而奋战至死,全军覆没。

尽管史料中没有明说,但姜维“听敌入平”的战略核心之一,是需要汉中盆地几处关隘的守军将领拥有长期孤军奋战的意志品质,才有可能拖住魏军主力,使其疲敝。但诸葛亮时代遗留下来的宿将中,王平于延熙十一年卒,马忠于延熙十二年卒,邓芝“惟器异姜维”,亦于延熙十四年卒。军中宿将只有张翼和廖化,一位无才干又无忠心的蒋舒,却以要职驻守最重要的关隘,最终使整个汉中陷落。这进而又引发了一系列关键事件,致使整个北方防线全面崩溃。

钟会得古阳平关,进而向南,攻破关城(今陕西省宁强县阳平关镇),长驱直入,向汉寿(今四川省广元市昭化区)、剑阁进军。《三国志》里写得仔细,说钟会在离开古阳平关继续向南进军之前,还专门遣人去祭拜了勉县的诸葛亮墓。

钟会得古阳平关,进而向南,攻破关城(今陕西省宁强县阳平关镇),长驱直入,向汉寿(今四川省广元市昭化区)、剑阁进军。《三国志》里写得仔细,说钟会在离开古阳平关继续向南进军之前,还专门遣人去祭拜了勉县的诸葛亮墓。

历代史家都批评姜维的“听敌入平”战略,认为是重大失误,是致使蜀汉灭亡的直接原因。姜维弃守山川险隘,让强大的敌人进入平原,是放弃了自己的有利条件。《资治通鉴》胡三省注说:“姜维自弃险要,以开狡焉启疆之心,书此为亡蜀张本。”郭允蹈在《蜀鉴》里说:“今姜维之退屯汉寿也,撤汉中之备,而为行险侥幸之计,则根本先拔矣。”“异时钟会长驱直入,曾无一人之守,而敌已欣然得志。初不必邓艾之出江油,而蜀已不支,不待知者而能见。”

但宋杰并不完全赞同这些说法,他提醒我,任乃强校注《华阳国志》时曾分析说,姜维此举是为了集中兵力在西线作战,因为此前曹魏对汉中的进攻均被守军以秦岭险阻挫败,所以使姜维产生了轻敌的思想,但汉中撤围并非完全荒谬。曹魏灭蜀时分了三路大军南下,只有从汉中南下的钟会主力军被蜀军成功防下来了,后来钟会10万大军受阻于剑阁3个月,甚至差点因断粮撤军而实现战局逆转,就此来看,姜维的计划仍然存在着成功的可能性。

钟会的10万大军轻易攻克古阳平关和关城。蜀军在关城储备有大量物资,魏军占领后,“得库藏积谷”,长途跋涉翻越秦岭后获得了意外的补给。此外蜀将蒋舒在古阳平关率领投降守军至少在千人以上,不仅补充了魏军的兵力,并且为魏军提供了熟悉蜀汉军事部署的本地向导。得到这处重要交通枢纽后,钟会大军进而一路向南,走上了著名的古蜀亡国之道——金牛道,一切都像宿命一般。

钟会的10万大军轻易攻克古阳平关和关城。蜀军在关城储备有大量物资,魏军占领后,“得库藏积谷”,长途跋涉翻越秦岭后获得了意外的补给。此外蜀将蒋舒在古阳平关率领投降守军至少在千人以上,不仅补充了魏军的兵力,并且为魏军提供了熟悉蜀汉军事部署的本地向导。得到这处重要交通枢纽后,钟会大军进而一路向南,走上了著名的古蜀亡国之道——金牛道,一切都像宿命一般。

相传战国时,秦惠文王采用司马错的建议,决定先吞并蜀国,但是当时入蜀的道路很艰难,“尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟”,大军想要南下蜀地并非易事,硬攻更非良策。于是,秦人打造了五头石牛,石牛的屁股后面堆满金元宝,说是石牛拉出来的,表示愿意送给蜀王,以示秦蜀之好。蜀王中计,找到人称五丁壮士的五位大力士,开凿山路,打通了秦蜀之间的通道,把五头石牛运回了蜀国。金牛道修好之后,秦军就顺着这条道把蜀国消灭了,这就是金牛道的来历。

不过广元市剑阁县文物管理所所长王朝晖告诉我,战国时期修的那条道,最早的名字不叫金牛道,而叫石牛道。因为相传当时秦国是将这些金牛运送到成都平原的彭州石牛坝,以此得名石牛道,直到唐朝宝应元年,官方才第一次因金牛传说而使用金牛道这个名字。自战国开始,这条从彭州石牛坝开始,经新都、德阳、绵阳、剑阁、昭化、广元,最终达到汉中勉县的古老道路,成为四川最重要的运输路线。

如今从汉中勉县到成都,一路上还能看到很多厚重而古老的金牛道石板。还有一种方法可以辨别这条千年古道的走向,那便是巨大的古柏。王朝晖告诉我,公元前221年秦统一天下,秦始皇为显示统一之国威,修阿房宫,曾大肆砍伐柏树,酿成“蜀山兀,阿房出”的灾难,引发百姓上书,秦始皇为此降旨植树,成为此地历史上第一次大规模植柏。自此古柏成了金牛道的标志,如今整条金牛道两旁还有大约4万棵古柏,仅广元市剑阁县内就有7800多棵,其中有经林业部门鉴定为树龄2000多年的古柏,也有环抱汉砖的柏树。王朝晖说,在金牛道贯穿的很多市县,在进行新老县长交接时还要清点这些古柏,剑阁县更是专门将古柏集中的翠云廊建成了景区以专门保护。

正是金牛道从古至今的繁荣,使得沿途村镇兴起,亭、铺、驿林立,古时十里一亭,二十里或者三十里一铺,四十里或者六十里一驿站。昭化古城是金牛道上最早建立起来的重要城市,也是当时钟会大军从北向南抵达的下一座城市。

从广元市出发,顺着嘉陵江边的高速路,开车仅半个多小时就能到达昭化古城。四川广元市昭化区文物局局长蒲化平介绍说,昭化古城被称为现存保存最完好的三国古城,是因为古城的格局一直没有怎么发生过变化。我一下车就深有体会,从关城由北向南流过来的嘉陵江,与从武都由北向南流过来的白龙江在昭化古城北部汇合,再继续向南流到阆中、南充,在重庆汇入长江。此外河谷两侧都是山崖环抱,这就使得昭化古城处于一种三面环水、四面环山的地形下,让人拥有极度的安全感。现存古城城墙被确认为是汉城墙的基底,但在明代全面修葺过,但古城面积就这么大,历朝历代都无法为城市建设再作扩展。

211年,刘备入蜀,刘璋让他去攻打张鲁,刘备在经过了山环水抱的昭化古城后决定不走了,在此建立根据地,“以收众心,厚树恩德”,当时昭化还叫葭萌。第二年刘备就攻取了成都,几年后建蜀汉称帝。“蜀汉兴,葭萌起”,作为蜀汉政权的龙兴之地,于是刘备将此地的名称从葭萌改为汉寿,意为蜀汉政权江山永固。日后司马炎建晋,又将此地改名为晋寿,看来此地一直被赋予政治色彩,并与国运和政权兴亡联系在一起。

广元市剑阁县文物管理所所长王朝晖告诉我,如今昭化古城里可信度最高的古迹是费祎墓,从老城出来没几步,就能看到这处敬侯祠。诸葛亮临终前指定费祎为蒋琬之后的接班人,蒋琬和董允在246年病故后,费祎接任主政大臣,之后先出屯汉中,还成都,后在251年屯兵汉寿,并在此开府。两年后,时值元旦庆典,魏军降将郭脩在宴会上将费祎刺杀。

这次暗杀事件对蜀汉的国势产生了巨大影响。

费祎主政时治国持重谨慎,他认为在当时的形势下,蜀汉北伐中原没有可能获胜,因此在军事战略上比蒋琬更保守,每次姜维带兵北伐,费祎给姜维的兵力都不到一万。费祎死后,姜维掌握军权,开始大举北伐。《资治通鉴》胡三省注:“费祎死,蜀诸臣皆出维下,故不能制裁之。”从费祎被刺到蜀汉灭亡,10年里姜维共北伐6次。

姜维连年北伐,招致蜀汉朝野的公开批评,认为其穷兵黩武,并表示对其北伐思想无法理解。当时的蜀汉大儒谯周作《仇国论》,文中虚构了两个人物,一个代表主张北伐者,一个代表谯周自己,文中两人就北伐展开激烈辩论,谯周认为自诸葛亮以来一再引证的刘邦胜项羽故事在当下已经不可取,立国之道在于“养民”“恤众”,若频频用兵,“极武黩征”,非但不能如愿,还有可能土崩瓦解。可以说《仇国论》主导了蜀汉末年的舆论,也为最后谯周一言而降做了准备,当然这是后话。

根据《晋书·陈寿传》记载,陈寿“少好学,师事同郡谯周”,陈寿20多岁时就是谯周门下后生,并亲眼目睹了蜀汉从衰敝到灭亡的整个过程,因此必然受谯周的影响,日后他在《三国志》中评论道:“姜维粗有文武,志立功名,而玩众黩旅,明断不周,终致殒毙。”

对姜维更不利的是,他作为主政大臣的威信一直没有建立起来,而蜀汉宫廷却大变,朝政逐渐被宦官黄皓操纵,与朝中大臣勾结。《华阳国志》记载,姜维自骆谷之战后返回成都,曾启奏后主除掉黄皓,但遭到拒绝,因而心生惧意,请求前往沓中屯田,此时距离蜀汉灭亡只有一年了。

屯田沓中被历代史家认为是姜维第二个历史错误。此时姜维制订的“听敌入平”战略实施已有4年,军队后撤汉中空虚,而他念念不忘北伐陇右,领兵屯于西部边陲偏僻的沓中,不仅将自己暴露于魏军面前,容易受到攻击,也使自己与汉中相隔千里,中间有山水险阻诸多障碍,一旦汉中形势告急,他很难从沓中及时赶到救援。

结合《晋书》中司马昭发动灭蜀战役前获得的情报,和《蜀记》里王隐记录的刘禅降魏时所献市民簿的记载,当时蜀汉总兵力在9万和10万之间,在对吴永安、江州和对南中蛮夷分布的兵力有5万,汉中的汉城、乐城总共1万,胡济驻守汉寿的兵力也在1万人,剩下2万人分布在古阳平关、武兴、白水关等关口和武都、阴平两郡的诸多要塞里,而姜维留在沓中屯田的兵力应该只有几千人,不到一万。因此可以说,此时蜀汉的兵力处于最分散的状态。

魏军统帅司马昭正是看出了姜维兵力部署的破绽,司马昭借魏帝之名颁布的诏书中说:“蜀所恃赖,唯(姜)维而已,因其远离巢窟,用力为易。”于是他针对性地制订了详细的攻击方案,兵分三路,西路由征西将军邓艾率3万人作为偏师,出狄道向甘松、沓中,直接进攻姜维部,中路由雍州刺史诸葛绪率3万人,自祁山向武都(今甘肃省陇南市武都区)、阴平进发,意图切断姜维部的后路,这样姜维部必会被完全牵制,而东路则由镇西将军钟会率领十多万主力军,分别从子午道、傥骆道和褒斜道翻越秦岭,进军汉中。

也就在同时,灭蜀之战刚刚开始,姜维获悉钟会准备向关中发兵后,还曾建议后主派张翼、廖化增戍关城和阴平桥头,也因黄皓“谓敌终不自致”而让后主压下此事。如此攸关存亡的时刻,再次被黄皓耽误。后来钟会伐蜀,就是明确遵照司马昭制订的战略方案,并未全力围攻蜀军集中的汉城、乐城,仅留下少数兵力围城,而率大军迅速西行,先破古阳平关,再破关城。姜维制订的牵制魏军于汉中盆地的计划完全落空。

汉中失守,魏军轻易地攻克古阳平关和关城,带来了一系列连锁反应。出古阳平关后向西连通武都、阴平,向南可直达汉寿,古阳平关被魏军占领后,驻扎在武都、阴平由姜维、廖化率领的蜀军就有被截断归路,陷入邓艾、钟会南北夹击而全军覆灭的危险。因此姜维、廖化只得放弃了苦心经营多年的陇西七围要塞,仓皇撤退至汉寿。而从成都出发,由张翼、董厥带领的援兵本来是去驰援古阳平关的,到了汉寿时发现古阳平关已经被攻破,于是与从武都、阴平撤回来的姜维、廖化部队会合于汉寿。四军从汉寿退至30公里外的剑阁,等待最终决战的到来。

我到剑阁那天蒙蒙细雨,正好赶上蜀中四景之一的“剑门细雨”。从南门进入,第一处景点就是姜维墓。据王朝晖介绍,尽管在全国有好几处姜维墓,但都是衣冠冢,因为姜维死时太过惨烈,是否存有真墓都无法确定。此处的姜维墓也是几经搬迁,最终移到这里。这里原先是姜维的中军帐,也就是指挥部。剑阁南侧非常平缓,从姜维墓过来有一条很缓的坡,当年姜维率领四五万军队,就是盘桓在这条缓坡上,一直延伸到山顶。

我到剑阁那天蒙蒙细雨,正好赶上蜀中四景之一的“剑门细雨”。从南门进入,第一处景点就是姜维墓。据王朝晖介绍,尽管在全国有好几处姜维墓,但都是衣冠冢,因为姜维死时太过惨烈,是否存有真墓都无法确定。此处的姜维墓也是几经搬迁,最终移到这里。这里原先是姜维的中军帐,也就是指挥部。剑阁南侧非常平缓,从姜维墓过来有一条很缓的坡,当年姜维率领四五万军队,就是盘桓在这条缓坡上,一直延伸到山顶。

如果不上缓坡,而是直着向景区正北走,就会立即进入一段一公里长的峡谷路段,两侧崖壁陡峭,再往前走,就能看到剑门关关楼了。两层的关楼正好卡在山谷间距最窄的地方,出了剑门关,来到关楼北侧,便立即是个极其陡峭、刀削斧劈的大下坡。从地形地势看是标准的易守难攻,难怪剑门关自古被称为天险屏障,从剑门关到成都300公里,到汉中300公里,处在东西两川的咽喉要塞,因此它被认为是入蜀出蜀的门户。

不过王朝晖提醒我,在三国时期,这里很可能没有关楼。刘备第一次入蜀经过时,这里还只是个普通的峡谷隘口。而诸葛亮在北伐之前,对四川境内地势地貌进行过一次长时间的考察,回来后,诸葛亮便认为剑阁隘口一旦被攻破,蜀中无险可守、一马平川。于是《寰宇记》《剑州志》等描述说,“诸葛亮相蜀曾在此凿石架空为飞梁阁道,以通行旅,砌石门”,但没有后人说的“垒石为关”,那时这里并不叫剑门关,而叫剑阁道。直到唐朝,才出现了“剑门”二字,杜甫吟出“惟天有设险,剑门天下壮”,李隆基的《幸蜀西至剑门》里边也有“剑阁横云峻,銮舆出狩回”的字句。进入20世纪,从1935年修建老川陕公路开始,剑门关关楼几次变更位置,如今的关楼是2008年复建的,其位置基本上接近原址。

而在当年,尽管钟会10万大军汉中未受重创,全师而进,云集剑阁,姜维部下仅有四五万,处于明显劣势,但却凭借诸葛亮留下的遗产——剑门关死守。我从剑门关北面乘坐缆车上到山顶,可以清晰地看到,剑门关正面有一片巨大的山谷,钟会的10万大军就是在这里驻扎,山谷北侧的七里坡被认为是钟会故垒,也就是钟会当年的指挥部,从他的指挥部可以直接看到剑门关。10万大军在这座山谷里驻扎了3个月却无法前进一步,眼看就要没粮,钟会甚至打算撤军了,扭转整个战局的事件发生了。

魏将邓艾率领的偏师在摩天岭成功偷渡阴平小道,其本传里说:“艾自阴平道行无人之地七百余里,凿山通道,造作桥阁。山高谷深,至为艰险,又粮运将匮,频于危殆。艾以毡自裹,推转而下,将士皆攀木缘崖,鱼贯而进。”按照宋杰的推测,当时邓艾的军队从摩天岭随坠石滚下去之后,很可能只剩下2000人了,此外这些人全无随行辎重,又无战马,是一只装备给养非常匮乏的轻军。此时驻守在江油关(今四川省绵阳市平武县南坝镇)的蜀军将领马邈其实无需出战,只要坚守数日或十几日,就能迫使邓艾军队陷入无粮绝境。然而马邈的不战自降恰好为邓艾提供了至关重要的补给,有了军粮、战马和武器装备,此时钟会又从剑阁处派了一支由田章带领的小部队增援邓艾,助邓艾一路杀向成都,使姜维在剑门关的主力军队毫无用武之地。有意思的是,当年老版《三国演义》连续剧里,拍摄邓艾攀爬摩天岭偷渡阴平的桥段,取景地就是在剑门关旁的山崖上。

魏将邓艾率领的偏师在摩天岭成功偷渡阴平小道,其本传里说:“艾自阴平道行无人之地七百余里,凿山通道,造作桥阁。山高谷深,至为艰险,又粮运将匮,频于危殆。艾以毡自裹,推转而下,将士皆攀木缘崖,鱼贯而进。”按照宋杰的推测,当时邓艾的军队从摩天岭随坠石滚下去之后,很可能只剩下2000人了,此外这些人全无随行辎重,又无战马,是一只装备给养非常匮乏的轻军。此时驻守在江油关(今四川省绵阳市平武县南坝镇)的蜀军将领马邈其实无需出战,只要坚守数日或十几日,就能迫使邓艾军队陷入无粮绝境。然而马邈的不战自降恰好为邓艾提供了至关重要的补给,有了军粮、战马和武器装备,此时钟会又从剑阁处派了一支由田章带领的小部队增援邓艾,助邓艾一路杀向成都,使姜维在剑门关的主力军队毫无用武之地。有意思的是,当年老版《三国演义》连续剧里,拍摄邓艾攀爬摩天岭偷渡阴平的桥段,取景地就是在剑门关旁的山崖上。

绵竹关(今四川省德阳市)成了摆在成都前的最后一条防线,当时由诸葛亮之子诸葛瞻镇守。诸葛亮去世时,诸葛瞻才几岁,诸葛亮给他哥哥写信说这孩子聪慧可爱,但小时候聪明,很可能大了以后难成重器,不幸被他言中。诸葛亮去世后,诸葛瞻年幼就继承了武乡侯的爵位,17岁与刘禅的女儿结婚,成了驸马,先后任校尉、都尉、将军,却没打过一次仗,还与黄皓勾结排挤姜维。邓艾来攻,镇守绵竹关的诸葛瞻犯下一系列重大战略失误,先是让邓艾军顺利进入平地,后又放弃守城,主动出城迎战,自己丧命之外,还使得绵竹关失守。

而此时的成都,“群臣会议,计无所出”。有人提到奔东吴,有人提到奔南中,谯周力主投降,说“天命有授”,后主唯有投降,还“可获爵士”。朝堂之上,群臣们关心的问题只是,“恐不受降,如之何?”谯周传里写:“蜀本谓敌不便至,不作城守调度,及闻邓艾已入阴平,百姓扰扰,皆迸山野,不可禁制。”百姓皆迸山野,长吏皆弃城走,可知亡国的前夕,蜀汉的民心士气均已瓦解。成都的府库里尚“米四十余万斛,金银各二千斤,锦绮彩绢各二十万匹,余物称此”,但邓艾不过率万余人偷袭阴平,兵锋根本未及成都,刘禅的降表已迎送到了洛城。降表使用了曹魏的年号,而遣送降表的官员自称为“私署”,这等于是承认巴蜀的这个政权是伪政权,这份降表也最终正式确认了这个政权的终结。结局

此时还在剑阁坚守的姜维,先是得知诸葛瞻兵败,但还未知刘禅的确切消息,怕腹背受敌,于是弃守了剑阁,又不敢顺金牛道直接南下,便率军入巴中,等退到郪县,方才得知刘禅降魏,而钟会大军此时已经顺金牛道南下进驻涪城,于是姜维向钟会投降。

邓艾没想到刘禅毫无战意,束手就擒,他不费吹灰之力入城,顿时趾高气扬,筑高台,并向司马昭写信进言,认为应该趁灭蜀之时,一鼓作气再拿下东吴。被邓艾抢了头功,钟会自然内心不平。钟会是魏太傅、书法大师钟繇之子,同样精通书法,他篡改了邓艾送往洛阳的书信,诬告邓艾和诸葛绪谋反,两人皆被逮捕押送回洛阳。这样一来,钟会便独揽征蜀大军的控制权。

钟氏一族为颍川出身的名门豪族,在魏国的序列中地位本就在司马氏之上。钟会年轻,又自视甚高,时刻准备篡权的司马昭把这些早就看在眼里。钟会率军进入成都后,与投降的姜维决定共同谋反,钟会希望起码能像刘备一样独霸一方,而姜维则企图利用钟会再兴蜀国。但司马昭在得知钟会进入成都后,亲自坐镇长安,这一出人意料的行动吓坏了钟会。姜维建议斩掉所有蜀中魏将,而钟会犹豫不决,魏军反叛,两人皆死于乱军之中,邓艾也在被押送回洛阳的路上被杀死。就这样,邓艾、钟会、姜维三人因灭蜀之战全部丧命。《三国演义》里将这一切归于姜维的阴谋,但背后运筹帷幄者很可能就是司马昭。

80多年后,孙盛随桓温入蜀,从蜀中故老那里听到了姜维在蜀亡前后的一些事。在此期间,他还见过常璩,以其稔熟于蜀中旧史,誉之为“蜀史”。至于传言姜维利用钟会与邓艾的矛盾欲杀钟会以恢复汉蜀政权,并不见于陈寿的《三国志》,而见于孙盛的《晋阳秋》和常璩的《华阳国志》。

随刘禅投降而内迁的前蜀汉官员亦多受封,张飞的次子侍中张绍和光禄大夫谯周皆封列侯,邓芝之子、驸马都尉邓良日后仕晋官拜广汉太守,向宠的弟弟向充官拜梓潼太守。而诸葛瞻及其长子诸葛尚在绵竹阵亡,随诸葛瞻战死的还有黄权的儿子黄崇和张飞的孙子张遵。赵云之子赵广已在沓中战死。张翼和蒋琬的两个儿子蒋斌、蒋显一起,则与姜维一起死于成都的兵乱之中。刘禅的子孙也多受封,只有北地王刘谌在刘禅投降的那天自杀身亡。

(参考资料:《三国兵争要地与攻守战略研究》,宋杰著;《大汉帝国在巴蜀》,饶胜文著) 三国汉中盆地钟会汉中之战阳平关诸葛亮秦岭隧道汉中三国人物费祎诸葛亮北伐三国志金牛剑阁汉寿剑门关邓艾姜维蜀国