从西阴村启程,仰韶时代的交汇路口

作者:陈璐 在夏县西阴村的李济纪念馆背后,有一处大约两米高的断壁,看来其貌不扬,若是缺乏考古学知识,可能会直接错过。夏县博物馆馆长黄永久让我们仔细打量,这个高出地面不少的壁面,黄土层里夹杂着的灰色部分正是考古发掘中常见的遗迹“灰坑”,也就是古人的垃圾坑。若看仔细点,崖壁里还隐隐露出不少有着硬朗边缘的碎陶片,再扒拉下脚底的草丛,发现地上也散落着许多陶片,红陶居多,少量灰陶、黑陶,红色陶面上饰有黑色花纹的彩陶也有一些。1926年2月22日,当李济和袁复礼穿过西阴村时,他们看到“到处都是史前陶片”的场所,显然就是这里。

在夏县西阴村的李济纪念馆背后,有一处大约两米高的断壁,看来其貌不扬,若是缺乏考古学知识,可能会直接错过。夏县博物馆馆长黄永久让我们仔细打量,这个高出地面不少的壁面,黄土层里夹杂着的灰色部分正是考古发掘中常见的遗迹“灰坑”,也就是古人的垃圾坑。若看仔细点,崖壁里还隐隐露出不少有着硬朗边缘的碎陶片,再扒拉下脚底的草丛,发现地上也散落着许多陶片,红陶居多,少量灰陶、黑陶,红色陶面上饰有黑色花纹的彩陶也有一些。1926年2月22日,当李济和袁复礼穿过西阴村时,他们看到“到处都是史前陶片”的场所,显然就是这里。

李济毕业于哈佛大学人类学专业,时任清华国学院讲师。1925年12月下旬,美国弗利尔艺术馆的毕士博建议李济做点野外工作,但李济希望动手发掘前先到山西南部,沿着汾河流域做番考察。决定与地质学家袁复礼结伴同行后,两人于1926年2月5日启程离开北京。2月22日他们到达夏县,先去寻访了当地传说中的大禹庙,以及禹王后裔和著名大臣的陵墓,但它们看似都是稍大些的普通坟冢,“从外表上判断,我根本无法肯定这些是或者不是真正的陵墓”。

然而,当他们捡起这些暴露在地表的碎陶片时,引来了周遭不少村民,为避免引起太多注意,他们没有停留太久,直到10月15日,在清华大学和弗利尔艺术馆的赞助下,才又回到此处进行了正式的发掘工作。

李济在1927年发布的《西阴村史前的遗存》中提到:“近几年来,瑞典人安特生考古的工作已经证明中国北部无疑经过了一种新石器时代晚期的文化。”安特生认为这种文化是经由西方传入中国,提出“中国文化西来说”,这引起了包括李济在内的许多中国学者的关注。他写道:“这文化的来源以及它与历史期间中国的关系是我们所最要知道的。所以若是要得关于这两点肯定的答案,我们只有把中国境内史前的遗址完全考察一次。这个小小的怀抱就是我们挖掘那夏县西阴村遗址的动机。”

李济在1927年发布的《西阴村史前的遗存》中提到:“近几年来,瑞典人安特生考古的工作已经证明中国北部无疑经过了一种新石器时代晚期的文化。”安特生认为这种文化是经由西方传入中国,提出“中国文化西来说”,这引起了包括李济在内的许多中国学者的关注。他写道:“这文化的来源以及它与历史期间中国的关系是我们所最要知道的。所以若是要得关于这两点肯定的答案,我们只有把中国境内史前的遗址完全考察一次。这个小小的怀抱就是我们挖掘那夏县西阴村遗址的动机。”

夏县流传着不少上古传说。从禹王乡驱车到西阴村途中经过的尉郭村,据说原名“禹过村”,意思是大禹路过的村庄。黄永久馆长说尉郭村至今有着吃泡锅的传统,因为大禹治水时每日要路过这里,大锅里放上粮食熬了汤,路过时吃一碗还能喝汤解渴。不过在西阴村,最有名的还是嫘祖传说。嫘祖是轩辕黄帝的正妻,她发明了桑蚕,为“嫘祖始蚕”,一直被作为蚕神来供奉祭祀。西阴村传说是嫘祖的隐居之地,黄永久告诉我,遗址所在的灰土岭上方,曾有座嫘祖庙,1937年日军占领夏县时,因为修建据点被拆毁了。

20世纪20年代,由于甲骨文的出现,学界对于商代青铜器文明已经有了明确认定,但更早的夏朝仍处于半信半疑的神话阶段。刚从美国学成归国的李济,希望利用所学的科学方法探索史前文化的具体内容,因此选择了传说中夏禹王建都的夏县进行考察。在经过一个半月的科学发掘后,大量的出土陶片和石器塞满了60多个大箱子,被他运回北京。

西阴村的发掘,扩大了安特生仰韶文化分布的版图,但此时的李济对于“中国文化西来说”持有怀疑态度,他指出:“我们还不知道那甘肃的做工是否到过西阴村最高的境界,那甘肃不带彩的陶器的种类是否有西阴村的多。这两点要没有研究明白,那带彩的陶器的原始及移动的方向,我们不能断定。”

在这次发掘里,最具争议性的莫过于经过人工切割的半颗蚕茧,“与那西阴村现在所养的蚕茧比较,它比那最小的还要小一点。这茧埋藏的位置差不多在坑的底下。它不会是后来的侵入,因为那一方的土色没有受搅的痕迹;也不会是野虫偶尔吐的,因为它经过人工的割裂”。李济对此十分重视,但在发掘现场再没有找到第二颗。

这半颗蚕茧如今保存在台北故宫博物院。围绕这半个蚕茧,李济请清华大学生物学教授刘崇乐进行鉴定,刘崇乐虽不敢断定这就是蚕茧,但也没有找出相反的证据。1928年李济重访美国时特地把这个标本也带了过去,经史密森研究院的协助,证实了这个茧壳确实属于家蚕的老祖先。不过由于只存在这件“孤证”,李济谨慎地未将此与当时是否便存在丝织业直接联系起来。

然而,这种科学的考古态度并不妨碍当地人总将两者勾连起来。当我们来到西阴村遗址时,看到这座当地村民组织修建的李济纪念馆前,还挂着一块“嫘祖文化研究协会”的牌匾。相传每年农历二月初十是嫘祖的生日,当地都会举办相关的庆祝活动。纪念馆对面村民家的灰色砖墙上,也绘制着嫘祖教授先民养蚕缫丝的故事。

如今,李济纪念馆门前及西阴村遗址沿路,一排排桑树遮蔽成荫。据说西阴村曾栽满大大小小的桑树,只有太阳西落时,才能看到被茂密树荫遮掩的村落,所以村子才叫作西阴。黄永久告诉我们,直到在上世纪六七十年代,西阴村还在植桑养蚕,后来由于经济发展,自给自足的小农经济被逐渐淘汰。

沿着纪念馆旁修筑了围栏的小路走去,沿途立着三块不同时代的石碑。第一块是县政府在20世纪60年代初立的,第二块是省级机构在70年代末立的,最后一块则是90年代经由国务院公布后立的。这代表着西阴村遗址的重要意义逐渐被肯定的过程。

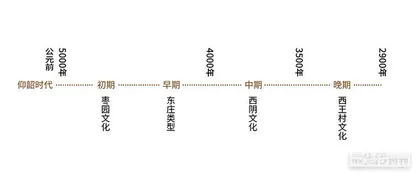

西阴村遗址的发掘,在探索华夏文明发展的历史上具有标志性的意义。自李济发现西阴村遗址起,经过数代中国考古工作者的持续努力,仰韶文化被证实是源自中国本土的一种发达的新石器文化。但随着上个世纪50年代陕西西安半坡、河南陕县庙底沟等遗址的考古发掘和研究,仰韶文化被分为半坡、庙底沟文化,这两种文化究竟存在着什么关系?其答案仍然要回归到晋南地区的工作中。

在山西省考古研究所研究员薛新明提供的一张照片里,他和田建文、杨林中并肩站立在一起,三位年轻人看起来都颇为意气风发。这三位好友,因为1991年共同发现了翼城枣园遗址,为解决半坡文化与庙底沟文化之间的关系提供了一条路径,在不到30岁的年纪,便在中国新石器考古领域建立了自己的声誉,也因此被当地的考古工作者亲切地称作“三剑客”。

在山西省考古研究所研究员薛新明提供的一张照片里,他和田建文、杨林中并肩站立在一起,三位年轻人看起来都颇为意气风发。这三位好友,因为1991年共同发现了翼城枣园遗址,为解决半坡文化与庙底沟文化之间的关系提供了一条路径,在不到30岁的年纪,便在中国新石器考古领域建立了自己的声誉,也因此被当地的考古工作者亲切地称作“三剑客”。

发现枣园遗址,非常偶然。1991年5月初,为配合修建山西侯马通往河南月山的“侯月铁路”,山西省考古研究所决定对翼城东部的北撖遗址进行发掘,主持工作的正是薛新明。山西考古所的工作人员不多,他和驻留在曲村-天马遗址的田建文,以及晋东南考古站工作的杨林中又年龄相仿,是非常要好的朋友。曲村位于翼城西北方向,田建文已经对周边做过一些调研工作,所以他便与杨林中、薛新明相约一起对翼城东部以北撖遗址为中心、方圆20公里范围内的古文化遗址进行调查。

西阴村遗址发现后,中国考古学证明了中国不仅有石器时代,而且相当发达。晋南运城盆地、临汾盆地的史前遗址比较集中,到20世纪90年代,山西省境内已经发现了不少旧石器时代末期和新石器时代中晚期的遗址。但在相当长的时间内,这里却没有找到新石器时代距今约1万至7000年之间的早期遗存。然而,在陕西华县老官台、河南新郑裴李岗、河北武安磁山、山东淄博后李、浙江余姚河姆渡等地,却相继发现距今七八千年的新石器早期文化遗存。因此,山西的史前考古工作者,一直希望能够寻找到比仰韶文化更早的遗存。

80年代末期,田建文曾在侯马市多次展开调查,发现了崖上、西阳呈遗址与以往常见的新石器遗址存在差异,红陶多,极少彩陶。“当时的彩陶就是现在的手机,代表着最先进的技术。”田建文笑称,“彩陶在一般的遗址中占比4%~8%,大型遗址或者级别比较高的遗址,能够达到16%。”后来,他听浮山县文物干部张笑尘说起在翼城县枣园村,曾发现新石器时代的泥质红陶片,但未发现彩陶,便意识到“晋南有一批不同于半坡或者不同于半坡以前的文化存在”。

80年代末期,田建文曾在侯马市多次展开调查,发现了崖上、西阳呈遗址与以往常见的新石器遗址存在差异,红陶多,极少彩陶。“当时的彩陶就是现在的手机,代表着最先进的技术。”田建文笑称,“彩陶在一般的遗址中占比4%~8%,大型遗址或者级别比较高的遗址,能够达到16%。”后来,他听浮山县文物干部张笑尘说起在翼城县枣园村,曾发现新石器时代的泥质红陶片,但未发现彩陶,便意识到“晋南有一批不同于半坡或者不同于半坡以前的文化存在”。

三个精力充沛的小伙子,每日沿着北撖到长治的公路骑着自行车进行调查,晚上还要赶回北撖的考古工地吃饭。他们先从路南开始,复查了南撖、贯上堡、东木坂遗址,又新发现了南卫等四五个遗址,一路向北,到5月11日,才抵达枣园村。

进村的一条坡地的小路旁,种植着一棵洋槐,槐树下拴着一只牛犊。田建文见状又玩心大发,拿起田野工作的手铲开始逗它,尽管牛犊显得异常恼怒,但受制于缰绳,它只能不断地刨动着脚底下的垃圾。一些红陶片被翻了出来,其中似乎还有钵类器物的口沿。杨林中善于与当地农民沟通,拿出一根三块钱一盒的蝴蝶泉牌香烟,向住在北侧的一户姓郑的村民借来了两把铁锹。三个人拉走了牛犊,立刻就地工作起来。

最上层的垃圾被清理后,一个已经遭到破坏、只残存了一半的灰坑露了出来,坑内弃置着许多红陶片。等到工作终于完成,已过中午,三人疲惫又兴奋,雇了辆牛车,将所有陶片运回了北撖村考古工地。

“实际那个灰坑是个半地穴式的房子,保存得不好。牛粪清理掉后,里面成堆的陶器,一看就是房子塌了后,直接被压碎在里面了。”尽管按照考古工作的惯例,该处遗址在只揭露了一部分的条件下,被命名为“枣园H1”,H指的是“灰坑”,但田建文告诉我,这其实是先民修筑的一种半地穴式房屋。

此后一个月的夜里,薛新明在北撖工作间隙对着这些陶片反复拼凑,复原了20余件器物,囊括了枣园遗存最主要的器物类别。经过三个人的分工合作研究,他们意识到枣园遗址是当时山西发现年代最早的新石器文化遗存。两年后,随着侯马褚村的试掘,结合过去垣曲古城东关、万荣西解等地同类遗址的发现,三人逐渐认识到这种遗存具有广泛代表性,遂命名为“枣园文化”,并得到学术界的认可。

“在枣园遗址和北撖遗址发掘的过程中,我们意识到西阴文化的源头,可能在山西到豫西这一带。在上个世纪50年代河南发现庙底沟遗址,而山西挖了西王村和东庄村遗址后,关于半坡和庙底沟文化之间的关系就一直在打官司。做了十多年的研究,学者们提出了几乎所有可能的组合关系,但还是没弄清楚。一直到枣园和北撖遗址发掘后,才觉得有了线索。”薛新明指出,根据仰韶时代典型器物尖底瓶的发展过程,和彩陶花纹的风格,以及钵、盆、夹砂罐、尖底瓶等器物群的组合规律,可以发现北撖遗存分为连续的四期,第三、四期的年代相当于西阴村发现的遗存,而第一、二期则是其早期阶段,往前追溯就是枣园文化。

仰韶时代曾发生过一个重大历史事件,也就是半坡文化晚期之后,新兴的西阴文化向外扩张:北边到河套地区,南边到江汉平原,西到甘青地区,东到江苏张家港。张家港的东山村曾发现过一个西阴文化的小口尖底瓶,使用的是本地材料,并借鉴了西阴文化的生产技术制作而成。那么,西阴文化是怎么产生,并向外扩张的?这曾是学者们长期争论不休的课题。

仰韶时代曾发生过一个重大历史事件,也就是半坡文化晚期之后,新兴的西阴文化向外扩张:北边到河套地区,南边到江汉平原,西到甘青地区,东到江苏张家港。张家港的东山村曾发现过一个西阴文化的小口尖底瓶,使用的是本地材料,并借鉴了西阴文化的生产技术制作而成。那么,西阴文化是怎么产生,并向外扩张的?这曾是学者们长期争论不休的课题。

在西阴文化和半坡文化中,尖底瓶最大的区别在于口沿。西阴文化的尖底瓶是双唇口,而半坡文化的尖底瓶是杯形口。此前,一些学者认为,双唇口是由杯形口演变而来,将杯形口沿往下压一点,就能形成双唇口,因此半坡文化早于西阴文化。

但在位于侯马南山的考古工作站,我们看到陈列室中五排架子上摆放的枣园遗址出土陶器,里面的壶口都呈现出内扣、近似双唇的形状。这表明,双唇口是来自本地的文化特征,并非由杯形口演变而来。此外,半坡文化的尖底瓶器形矮胖,外面装饰有绳纹,西阴文化的尖底瓶器形则一直比较修长,开始是素面,后来装饰有线纹。

西阴文化的陶器具有典型的花卉纹饰。一些专家此前认为,通过分解半坡文化里鱼纹和几何纹的元素,可以形成这种带有弧线的纹饰。但从事实上看,最初山西的彩陶没有陕西半坡遗址的彩陶发达,但山西的彩陶从一开始就是有着柔和弧形装饰线条、器形偏高的风格,器物的整体造型则借鉴了半坡文化。

“所以我们现在基本的想法是,西阴文化的起源地是在陕晋豫交界地区,这个过程中吸收了半坡文化的一部分元素。因为半坡文化的主体元素总趋势是向西传,到甘肃形成了马家窑文化。而它东部部族的势力在消减,不能自然过渡到庙底沟或者是西阴村这个阶段。”薛新明说。

1999年10月下旬,得到国家文物局批准后,三人又来到枣园村,经过为期一个多月的第二次发掘,展示出一个极具智慧的小型聚落生活图景。在这里,人们修筑地穴式的房子。它构造简单却实用:一个近椭圆形的深坑里,较窄的一侧留有几级供上下的台阶,较宽的一侧又挖了个并列的洞穴,形成外室可供进出、内室可供起居活动的居所。这种穴居遗迹是目前发现年代较早的窑洞式房子。两个椭圆形坑之间筑有一道半米高的隔墙,能够防止外室的积水流入内室,但人却可以轻松跨过。

同时,人们种植以粟为主的粮食,他们挖出口小底大的圆形袋状坑来贮藏粮食,并利用石磨盘、石磨棒将其加工成小米。陶器是当时居民们主要使用的生活器皿,枣园遗址中虽然未能发现成型的陶窑,但一处直径超过一米的圆形红烧土硬面,很可能就是当时烧制陶器的位置。

田建文带着我们沿他们第一次发掘的足迹一路寻访。两次发掘现场的遗址再次被杂草覆盖,甚至曾隶属于一个大聚落的北撖和南撖在地质的运动下被一条近200米的沟壑隔断开来。时间总是具有改头换面的能力,但就像考古学者告诉我的,“土壤但凡扰动过,都会留下痕迹”。

晋南地区新石器时代的考古工作也一直持续。1994年,田建文主持了对西阴村的第二次发掘工作,又再次证实了枣园遗址与西阴村遗址之间的文化继承关系。同时,他也试图去寻找那半颗蚕茧的秘密,却同样未能寻找到答案。直到2019年夏县师村遗址的发现,似乎又为此提供了新的线索。

在连续好几日雨后,经过半日曝晒,考古工地上总算不再泥泞,我们终于有机会可以进入师村遗址。师村遗址距离西阴村遗址约10公里,位于夏县县城西南方向15公里处,是现今发现距离运城盐湖距离最近的新石器时代遗址。

在连续好几日雨后,经过半日曝晒,考古工地上总算不再泥泞,我们终于有机会可以进入师村遗址。师村遗址距离西阴村遗址约10公里,位于夏县县城西南方向15公里处,是现今发现距离运城盐湖距离最近的新石器时代遗址。

决定在这里开展发掘工作,原因比较简单。吉林大学考古学院一直希望能在中原地区进行田野考古教学,夏县因为悠久的历史遗存成为他们的目标地之一。在得到当地政府的支持后,考古学院的副院长段天璟与方启、朱永刚等同事,在夏县开始了一系列调研工作,最终确定师村遗址文化堆积比较简单,便于学生操作实习,于是2019年在此处建立了如今全国高校中规模最大的田野考古实践基地。

可以说,这片遗址最初的发掘目的便是为了教学。师村遗址据推测原本有3.5万平方米,但因为修建道路、民宅等基础设施,一多半遗址已经消失在道路和村庄下,只余下一万多平方米的部分。被隔梁隔开的一片区域是去年已经完成发掘的工作现场,旁边似乎刚刚开始动工的几个探方,是由国家文物局组织从各地考古机构前来进行培训的一线考古工作者刚刚开始发掘的部分,这里曾是师村遗址大聚落外面的一处高台。而另一头进度更快些的探方则是吉林大学考古学院大三学生今秋开始一个多月的实习成果,他们负责清理遗址的先民生活区域。

遗址看似简单,主要包括了东周和宋、金三个时期的遗存,并以仰韶早期遗存为主,年代在枣园文化晚期至东庄类型时期,早于西阴文化,但经过近两年的工作,段天璟和考古学院的师生却有了一系列出乎意料的考古成果。其中,最具话题性的是四枚仰韶早期、距今6000年前的石雕蚕蛹,它们现在被保管在考古基地的文物库房中。

西阴村遗址的半颗蚕茧,一直是牵动众多考古工作者的谜题。丝绸是古代中国重要的贸易商品,但人们是何时学会养蚕缫丝的?在西阴村之后,考古工作者一直在完善这条线索。1960年山西南部芮城西王村曾出土了一件仰韶文化晚期的“蛹形陶饰”,推测可能是蚕蛹,晚于西阴文化。2019年河南巩义双槐树遗址,还发现了一枚距今5000年的仰韶晚期象牙雕刻的蚕虫。而师村遗址发现的这四枚石雕蚕蛹,属于仰韶早期,采用了晋南中条山地常见的绿帘花岗岩制成,通体刻有螺旋状的弦纹,并以简洁的刻划纹地勾勒出了蚕蛹的头和尾部,酷似现代的家蚕,但体态较小。

西阴村遗址的半颗蚕茧,一直是牵动众多考古工作者的谜题。丝绸是古代中国重要的贸易商品,但人们是何时学会养蚕缫丝的?在西阴村之后,考古工作者一直在完善这条线索。1960年山西南部芮城西王村曾出土了一件仰韶文化晚期的“蛹形陶饰”,推测可能是蚕蛹,晚于西阴文化。2019年河南巩义双槐树遗址,还发现了一枚距今5000年的仰韶晚期象牙雕刻的蚕虫。而师村遗址发现的这四枚石雕蚕蛹,属于仰韶早期,采用了晋南中条山地常见的绿帘花岗岩制成,通体刻有螺旋状的弦纹,并以简洁的刻划纹地勾勒出了蚕蛹的头和尾部,酷似现代的家蚕,但体态较小。

“这或许和一种巫术有关,可能是为了诱导蚕快点生成茧?”段天璟推测说。这四枚蚕蛹出土于遗址内不同地方,有的是从地层里刮出来的碎片,有的是在灰坑里发现,具体用途不明。但它们确实为萦绕西阴村蚕茧近一个世纪的谜题提供了物质实证,表明仰韶早期运城盆地的先民们已经了解、喜爱并崇尚桑蚕。“这不会是偶然发生的。我们想不断地丰富证据链,下一步我们要做植物方面的研究。直到现在这里还栽种桑树,我相信也一定可以找到确实的材料,证明当时有在养桑。现在技术上不是问题,就要等材料,将证据链弄清楚了,去证明这个桑到底是家养的桑树还是野生的桑树。”

“这或许和一种巫术有关,可能是为了诱导蚕快点生成茧?”段天璟推测说。这四枚蚕蛹出土于遗址内不同地方,有的是从地层里刮出来的碎片,有的是在灰坑里发现,具体用途不明。但它们确实为萦绕西阴村蚕茧近一个世纪的谜题提供了物质实证,表明仰韶早期运城盆地的先民们已经了解、喜爱并崇尚桑蚕。“这不会是偶然发生的。我们想不断地丰富证据链,下一步我们要做植物方面的研究。直到现在这里还栽种桑树,我相信也一定可以找到确实的材料,证明当时有在养桑。现在技术上不是问题,就要等材料,将证据链弄清楚了,去证明这个桑到底是家养的桑树还是野生的桑树。”

但最令考古工作者兴奋的是,如何还原当时先民们的生活状态和社会面貌。段天璟带着我绕着工地转悠了一圈,“太阳好的时候,再晒一晒,这个剖面就出现两条线,泾渭分明,非常清楚”。他指的是师村遗址发现的夯土遗存,这是黄河流域目前发现年代最早的夯土。剖面不同文化层的土壤颜色显示,一道夯土围墙很可能曾环绕着这个聚落,夯土外侧还有一条壕沟。“为什么说是聚落?这里面有建筑废弃的垃圾,有房屋的痕迹。我们正在揭露一片大的房屋,保存得很差,但是台基还不错。”

一处圆形墓葬揭示了这个聚落是母系原始社会。段天璟告诉我,这里曾是一个五人二次合葬墓,里面自西向东放着5具人骨,均为仰身折肢二次葬。“这五个人是什么关系?”他解释道,新石器时代的仰韶早期人类社会大多已经步入了母系氏族社会阶段,这五人因此可能是以母系血缘为基础合葬在一起的。仰韶文化早期,是母系氏族社会发展的一个高峰阶段,常会对小女孩进行厚葬。考古学家张忠培便曾在《元君庙仰韶墓地》中写道,一个十几岁的女孩和母亲埋葬在一起,她既没有财富,也没有劳动能力,身侧却放置了许多随葬品。到了仰韶文化中期,社会性质才慢慢开始发生变革,而在进入半坡四期文化时,男性地位就跃居于女性之上了。

“如果这真是夯土的台基、围墙,并且还有一些蚕丝的发现,那么证明师村的先民们不仅仅组织能力强,而且还有一定的剩余时间,同时掌握着一定的资源,而不仅仅依靠自己部落的力量,还可能依靠别的力量。”对于这种资源究竟是什么,段天璟已经有了一些猜想,那就是当地盐池里的盐。运城盐池是中国最古老的内陆盐湖,当地有着悠久的制盐史,汉代以后当地生产的盐已经远销全国。盐湖是晋南地区的核心资源,也是历朝历代各方势力争相抢夺的目标。

在师村考古基地生活的几日,我们饮用的都是桶装水,因为自来水里带着一股苦味,盐碱度太高了。当地人喜欢说,“夏出盐、冬出硝”,意思是夏天天热,晒出来的是盐,等到冬天天冷,就会结一层芒硝。师村遗址工地上不少考古工作者都告诉我,等到进入11月份气温降下来后,经过一夜,早上起来会看到探方壁上出现一层白色的结晶,也就是芒硝。段天璟承认由于盐的水溶性,要确实证明仰韶早期人们就会利用食盐资源很难,但他仍希望借此机会做出一些科研尝试。2019年在师村遗址发现了一块东周时期的圆形的灰色堆积,最开始有人推测或许这是块盐板,后来进行取样分析,却发现这是石膏,并不能吃。

在师村考古基地生活的几日,我们饮用的都是桶装水,因为自来水里带着一股苦味,盐碱度太高了。当地人喜欢说,“夏出盐、冬出硝”,意思是夏天天热,晒出来的是盐,等到冬天天冷,就会结一层芒硝。师村遗址工地上不少考古工作者都告诉我,等到进入11月份气温降下来后,经过一夜,早上起来会看到探方壁上出现一层白色的结晶,也就是芒硝。段天璟承认由于盐的水溶性,要确实证明仰韶早期人们就会利用食盐资源很难,但他仍希望借此机会做出一些科研尝试。2019年在师村遗址发现了一块东周时期的圆形的灰色堆积,最开始有人推测或许这是块盐板,后来进行取样分析,却发现这是石膏,并不能吃。

下雨不上工地的时候,我跟着来自全国各地的考古队员在基地洗刷清理出土的陶片,这些陶片大多是东周和仰韶时期的。这些考古队员被国家文物局送到这里接受培训,是因为中国的考古地层学的很多理论方法实际建立在发掘中原和北方黄土遗址堆积的经验之上,这也是吉林大学考古学院希望在此建立田野实习基地的原因之一。这些经验有时在黄河流域以外等地区并不适用,往往需要结合本地实际的土壤情况重新构建,“但基本的方法却是一致的”。

百年前当李济挖掘西阴村遗址时,他创造了将出土物位置与参考点之间的三维距离记载下来的“三点记载法”,以及在各探方交界的位置都保留“土尖”,并绘制地层剖面图的方法,这被一代代考古人传承了下来。当一天工作结束,夕阳的余晖洒落在师村遗址上时,一个个四四方方的关键柱和四壁剖面图,诉说着一切。 李济考古文物尖底瓶文化仰韶