载人潜水器的前世今生

作者:袁越 1858年7月29日,两艘分别发自东西海岸的大型战列舰在大西洋中间会合,连接北美和欧洲的海底电缆终于首次连通了。此事背后的金主大西洋电报公司之所以要租用两艘军舰来做这件事,是因为这根电缆总长度超过了4000公里,当年排水量最大的远洋轮船也装不下这么长的电线。

1858年7月29日,两艘分别发自东西海岸的大型战列舰在大西洋中间会合,连接北美和欧洲的海底电缆终于首次连通了。此事背后的金主大西洋电报公司之所以要租用两艘军舰来做这件事,是因为这根电缆总长度超过了4000公里,当年排水量最大的远洋轮船也装不下这么长的电线。

人类是一个不缺想象力的物种,但是因为技术条件的限制,我们的很多设想都会因为一些细节问题无法解决而难以实现,跨洋海底电缆的铺设方案就是众多案例之一。

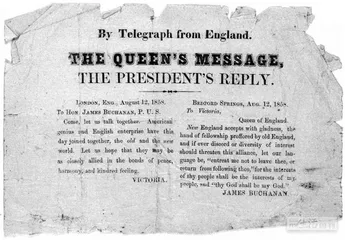

18天之后,英国女王维多利亚向时任美国总统詹姆斯·布坎南发出了第一封跨洋电报,历史学家将其看成是信息全球化浪潮的开始。但科学家们则认为,这件事还标志着现代海洋学的诞生,因为人类终于找到了一个很好的理由深入到海面之下,去探索幽暗的海底世界。

原来,第一条海底电缆只用了3个星期就坏掉了。尝到了甜头的投资商立刻打算再铺几条,直到这时大家才意识到人类对海平面以下的世界一无所知。大海到底有多深?海底有没有火山和地震?深海洋流的方向和速度是怎样的?大海深处有没有长着一嘴尖牙的大型动物?所有这些问题都直接关系到海底电缆的经济效益和安全性,必须立即得到解答。

第二年又发生了一件事,进一步激发了科学家们对海底世界的兴趣。一位名叫查尔斯·达尔文的生物学家出版了《物种起源》一书,提出地球上的复杂生命不是上帝设计出来的,而是通过自然选择机制从最简单的生命进化而来。这本书在西方世界掀起了轩然大波,反对者指责达尔文亵渎了上帝,支持者们则立刻开始寻找证据。有人提出,海底环境的变化速度比陆地上要慢多了,自然选择的强度也要小得多,也许可以在海底找到比陆地上更原始的物种,以此来证明达尔文理论的正确性。

进化论的支持者当中有一位名叫查尔斯·怀韦尔·汤姆生(Charles Wyville Thomson)的苏格兰生物学家,对深海生物格外着迷。当时英国动物学界的领军人物名叫爱德华·福布斯(Edward Forbes),他根据此前的捕捞记录得出结论说,超过540米的深海里是没有动物的,因为那里漆黑一片,没有光合作用,因此也就不会有生命。但汤姆生发明了一种密封性能更好的深海捕捞器,在更深的地方采集到了动物样品,因此他相信福布斯是错的,深海里一定能找到进化论的证据。

可惜事实证明,无论是经济(铺设海底电缆)还是科学(证明进化论)的需求都不足以说服英国政府出资支持汤姆生的深海科考计划,这件事还需要一个更直接的推动力。

1871年,一本名为《海底两万里》的科幻小说在欧洲出版,并迅速成为当年的爆款,公众对深海的兴趣被点燃了。但这本书的作者儒勒·凡尔纳是个法国人,这一点让英国政府感到颜面无光,他们急需做点什么,让世人知道大英帝国才是世界海洋的霸主。

1872年4月,英国财政部批准了汤姆生的探险计划,出资将一艘英国战舰改装成科考船,取名“挑战者号”(HMS Challenger)。当年的12月21日,载有23名军官、240名水手和6名科学家的“挑战者号”从朴次茅斯港出发,开始了为期3年零4个月的环球探险之旅。在这段时间里,“挑战者号”一共航行了127584公里,采集了1.3万件生物样本,装在563个大箱子里运回了英国。之后,科学家们又花了10年的时间将收集来的数据和样本整理成一套总计50卷共29522页的带插图的百科全书,书中记录了4417个全新的深海物种,以及采自全球362个观测点的大洋深度、盐度、水温、酸碱度和洋流数据,人类第一次了解了海平面以下的世界大致是个怎样的存在。

“挑战者号”的壮举标志着现代海洋学的诞生,英国科学家顺理成章地成为这门新学科的领导者。

“挑战者号”的这次环球考察是人类历史上第一个不带任何军事或经济目的的大型科考行动,这样的大项目通常只有政府才能负担得起。此前科学家们往往需要借助军方的力量帮助自己完成类似的任务,比如达尔文当年的那次环球考察搭乘的“小猎犬号”远洋帆船隶属于英国海军,整个航次的费用也是军方出的。但这样的机会极其有限,所以那个年代的科学研究大都属于个人行为,顶多会有一些商人或者贵族家庭提供资助。问题在于,有些领域需要不同背景的科学家组织起来集体攻关,光靠个人英雄主义是很难取得突破的,比如这次的大洋科考,以及后来的航空航天、天体物理和人类基因组计划等都是如此。这样的大项目被统称为“大科学”(Big Science),“挑战者号”的这次环球科考之旅就是“大科学”的一次成功尝试,标志着科学研究范式的巨大转变。

“挑战者号”的这次环球考察是人类历史上第一个不带任何军事或经济目的的大型科考行动,这样的大项目通常只有政府才能负担得起。此前科学家们往往需要借助军方的力量帮助自己完成类似的任务,比如达尔文当年的那次环球考察搭乘的“小猎犬号”远洋帆船隶属于英国海军,整个航次的费用也是军方出的。但这样的机会极其有限,所以那个年代的科学研究大都属于个人行为,顶多会有一些商人或者贵族家庭提供资助。问题在于,有些领域需要不同背景的科学家组织起来集体攻关,光靠个人英雄主义是很难取得突破的,比如这次的大洋科考,以及后来的航空航天、天体物理和人类基因组计划等都是如此。这样的大项目被统称为“大科学”(Big Science),“挑战者号”的这次环球科考之旅就是“大科学”的一次成功尝试,标志着科学研究范式的巨大转变。

每一次范式的转变都是一次冒险,因为转变的过程和结果都是未知的。“挑战者号”的那次环球航行在今天看来也许算不了什么,但在当年堪称壮举,也许只有后来的阿波罗登月计划可以与之媲美。根据事后的统计,一共有10人因为各种原因死于探险途中,另有61人受不了旅途艰辛,在途经澳大利亚时跳船淘金去了。每次靠岸时,汤姆生都会立即发电报向伦敦汇报考察成果,英国各大报纸也都会在头版头条向读者报告“挑战者号”又发现了哪些奇怪的深海动物,或者又在哪里发现了一座海底山脉或海沟。这些报道增进了人类对海洋的了解,激发了民众对深海的好奇心,并再次向世界宣告“日不落的大英帝国”才是当之无愧的世界海洋霸主。

当然了,也许只有最后这条理由才会让英国政府相信这笔钱没有白花,这毕竟是纳税人的钱,一定要符合国家利益。

“挑战者号”取得的所有科学成果中,当属在关岛海域做出的一项发现最为著名。那是1875年3月23日上午,船员们按照惯例把一只铅锤放到海里,然后通过缆绳落水的速度判断铅锤何时触底。结果那次测量几乎用光了船上所有的缆绳,最终测得的距离是8.2公里。原来,那片海域正好位于马里亚纳海沟的上方,其最深处后来被命名为“挑战者深渊”(Challenger Deep)。

从此,地球除了南极、北极和珠峰之外又多了个第四极,热爱冒险的探险家们又有了一个新的目标。

就在“挑战者号”回到英国之后的第二年,一个名叫威廉·毕比(William Beebe)的小男孩在纽约的布鲁克林出生了。他从小就喜欢动物,大学毕业后在纽约动物园的鸟类馆找到了一份工作。当年的鸟类学还处在收集标本研究分类的阶段,毕比却认为研究动物一定不能只看死标本,而是应该去大自然中观察它们的自然行为。这个理念让他成为一名满世界旅行的动物生态学家,而他把动物学和旅行结合起来的写作方式又让他成为一位在美国家喻户晓的科普作家。

就在“挑战者号”回到英国之后的第二年,一个名叫威廉·毕比(William Beebe)的小男孩在纽约的布鲁克林出生了。他从小就喜欢动物,大学毕业后在纽约动物园的鸟类馆找到了一份工作。当年的鸟类学还处在收集标本研究分类的阶段,毕比却认为研究动物一定不能只看死标本,而是应该去大自然中观察它们的自然行为。这个理念让他成为一名满世界旅行的动物生态学家,而他把动物学和旅行结合起来的写作方式又让他成为一位在美国家喻户晓的科普作家。

上世纪20年代末期,毕比又迷上了海洋动物。但当他试图用深海渔网捕捞样本时,却失望地发现捞上来的鱼都是死的,于是他决心一定要亲自下海去看一看。

在那个年代,当一名科学家想要下到深海去观察鱼类时,他能怎么做呢?答案只有一个,那就是用头盔把自己的脑袋罩住,上面接一根气管通到水面。这当然不是毕比的发明,恐怕任何一个在芦苇荡边长大的淘气小男孩早就想到过了。此法虽然解决了氧气供应的问题,但因为水压的缘故,没法潜得太深。对于一般人来说,像这种无保护的自由潜水通常不能超过30米。受过训练的职业潜水员在氧气瓶的帮助下最多也只能下潜到300米左右,而且上浮时必须十分缓慢才行,否则溶解在血液里的氮气就会迅速气化,导致肺栓塞,严重时有生命危险,所以潜水员只能在水下待一会儿就必须返回,工作效率极低。

毕比借助头盔最深下到过12米,但他显然对这个深度很不满意,于是又想出了另一个办法,即制造一个能抗压的容器把自己装在里面,再用一根铁索把这个密闭容器吊入海中。同样,这个想法也不是毕比的原创,据说亚历山大大帝曾经坐在一个玻璃制成的圆筒里下到海底,见到了一只大海怪。不过这个说法是存疑的,因为玻璃桶承受不了太大的压力,不可能潜得太深。

这个案例再次告诉我们,人类的想象力无论古今中外都是差不多的,区别就在于技术的进步让很多古人无法实现的梦想在今天变成了现实。

毕比虽然想到了这个方法,但他却没有能力实现它,便出钱在报纸上刊登了一则广告,寻找一位能帮他实现梦想的工程师。一位名叫奥提斯·巴顿(Otis Barton)的工程师前来应征,他设计了一台球形潜水器(Bathysphere),球体用铸钢制成,厚达3.8厘米,内径则仅为1.37米,勉强装得下两个人。懂物理的人都知道,球体的直径越小,所能承受的压强就越大,在当年的技术条件下,载人球不可能做得比这个再大了。

为了便于观察,巴顿在球体上开了3个直径20厘米的观察窗,用的是加厚(7.6厘米)的石英玻璃,这是当年所能找到的最耐压的透明材料。

为了便于观察,巴顿在球体上开了3个直径20厘米的观察窗,用的是加厚(7.6厘米)的石英玻璃,这是当年所能找到的最耐压的透明材料。

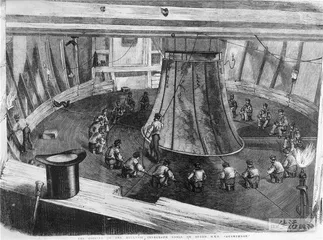

1930年6月6日,人类历史上第一次真正意义上的载人深潜在百慕大海域开始了。毕比和巴顿先后钻进潜水球,舱门盖被10个特制的螺丝固定住,然后助手们用一根直径2.3厘米的钢制铰链把这个重达2.5吨的钢球吊入水中。潜水球和母船之间还连了一根电线,既可以用来通话,也可以为水下照明灯提供电力。潜水球内的氧气由两个氧气瓶负责提供,两人呼出的二氧化碳和水汽则用专门的化学试剂吸收掉。

两人下潜了没多久,舱门就开始漏水。毕比立刻打电话给母船,命令助手加快放缆的速度,因为他相信更大的压力会把舱门压实。事实证明他是对的,过了一会儿水就不漏了。

两人的第一次试潜仅仅下到了242米,但这已经比此前的世界纪录(159米)深了80多米。之后的4年时间里,两人又下潜了16次,最深的一次下到了海平面以下923米,创造了新的世界纪录。

那次深潜是人类第一次亲眼看到深海的样子。毕比惊讶地发现,深海里有很多相貌奇特的动物,有些鱼类甚至会发光。不过当时的照相技术太过原始,他俩没法带相机下去,只能请人根据自己的描述画插图,这让一些生物学家产生了怀疑,认为毕比故弄玄虚。不过这也正好说明当时的科学界对于深海的认知是多么地肤浅,大家的想象力远远落后于现实。

可惜因为一些个人原因,毕比和巴顿闹掰了。单飞后的巴顿又造了一个更好的潜水球,于1949年创造了1370米的下潜新世界纪录。不过,因为铁链自身的重量太大了,这个深度已经是此类载人潜水器的极限,这个领域急需创新。

1933年,芝加哥承办世博会,主办方不但邀请毕比参加,还特意安排了一位来自瑞士的发明家奥古斯特·皮卡尔(Auguste Piccard)和毕比见面。皮卡尔发明的氢气球刚刚在一年前升到了1.62万米的高空,打破了人类飞行高度的世界纪录。

1933年,芝加哥承办世博会,主办方不但邀请毕比参加,还特意安排了一位来自瑞士的发明家奥古斯特·皮卡尔(Auguste Piccard)和毕比见面。皮卡尔发明的氢气球刚刚在一年前升到了1.62万米的高空,打破了人类飞行高度的世界纪录。

无数案例证明,创新来自不同领域的思想碰撞。第一个进入深海的人和第一个进入平流层的人在芝加哥发生的这次堪称史上距离最远的思想碰撞爆发出了耀眼的火花,皮卡尔终于知道自己下一步应该怎么做了。

原来,上天只是为了测量宇宙射线,进入深海才是皮卡尔最想做的事情。上天和入海虽然方向不同,但本质上是一样的,都是要发明一个装置来利用浮力。对于上天来说,浮力来自空气,只要把氢气球做得足够大就可以了;对于入海来说,浮力来自海水,只要在载人球上面加一个类似气球的浮力装置就可以安全地回来了。

这个设想的关键就是如何制造一个能够用于深海的浮力装置,因为海水的巨大压力会把空桶压瘪,必须改用实心材料,但当时没有任何一种比水轻的实心材料能够耐得住如此高的压力。皮卡尔受氢气球的启发,意识到只要将一种比海水轻的液体,装满一个类似氢气球的浮力舱,就能解决这个问题,因为这个浮力舱内的液体和外面的海水是相通的,两边的压力相互抵消了。

那么,什么样的液体能满足这个条件呢?答案是航空汽油。这种油的比重比海水轻30%,非常适合扮演“氢气”的角色。于是,皮卡尔制造了一只6.7米长的圆筒形铁“气球”,里面灌满航空汽油,再把一个直径2米的铁质潜水球绑在下面,附上两块用电磁铁吸住的压载铁,制成了世界上第一台深潜舟(Bathyscaphe)。需要下潜时,只要把空着的水舱门打开,让海水灌进去就行了;需要上浮时,只要断开电源,让压载铁脱落,就能很轻松地浮上来,不需要任何动力。

这个聪明的设计不但摆脱了铁链的限制,还极大地增加了载人潜水器的安全性。因为深潜舟本身是比水轻的,只要断开电源就能自动上浮,无需借助任何外力。相比之下,毕比的那个潜水球本身比水重,是靠外力拉住的。一旦出现意外,比如铁链断裂或者母船出故障,它就只能继续下沉,没有任何办法挽救了。

“二战”的爆发延缓了载人潜水器的研发,皮卡尔直到1948年才进行了第一次海试。虽然海试过程出了点小问题,但法国海军看中了这个设计,出资将其买下。皮卡尔不喜欢和法国人合作,便和自己的儿子雅克·皮卡尔(Jacques Piccard)搬到了意大利东北部边境城市的里雅斯特(Trieste),在当地人的帮助下制造了一台全新的深潜舟。为了增加载重量,他俩把装汽油的浮力舱加长至15米。为了提高下潜深度,他们用更耐压的锻钢代替铸钢用于制造载人球壳,又用亚克力板(MMA)代替石英玻璃用于制造观察窗。这种新型透明塑料是“二战”时专为战斗机舷窗而研发出来的,无论是耐压性还是柔韧性都比石英玻璃好太多了。

这个案例充分说明,对于像载人潜水器这样挑战极限的设备来说,新的设计思路固然重要,但新的材料才是决定成败的关键。

1953年9月30日,父子俩共同乘坐这台被命名为“的里雅斯特号”的载人深潜舟在地中海完成了首次下潜,创造了3151米的新世界纪录。在那个风云变幻的“冷战”时期,这件事不可避免地被美国海军盯上了。从此,载人潜水器进入了一个全新的时代。从“冷战”到科研

“的里雅斯特号”海试成功的消息传到美国之后,美国海军研究部(Office of Naval Research,简称ONR)立刻指派工程师艾伦·范恩(Allyn Vine)去意大利考察了一番。范恩非常喜欢这台潜水器,建议ONR拿出25万美元将其买下。这笔钱在当年可算是一笔巨款,雅克·皮卡尔无法拒绝,但他坚持在合同里加了一条:他有权参加任何重要的海试。

1958年8月,“的里雅斯特号”被运到了位于加利福尼亚州圣地亚哥市的美国海军基地。ONR本来打算用它来研究声波在海底的传输特征,以便更好地发现敌方潜艇。但很快,另一项更重要的任务落到了它的头上。

1957年10月4日,第一颗人造卫星在苏联发射升空,美国人在太空竞赛上败给了自己的“冷战”对手。于是,美国政府决定挑战马里亚纳海沟,争取在深海竞赛上扳回一分。

对于载人潜水器来说,1.1万米和3000米之间差着好几个等级,但美国人已经顾不了那么多了。他们大刀阔斧地对这台潜水器进行了改装,扩充了汽油浮力舱的容积,并从位于德国埃森的克虏伯(Krupp)钢铁厂定制了一个自重13吨的钢制载人球,其观察窗的直径被缩小到5厘米,只能容纳一只眼睛,因为这台改良后的载人潜水器只有一个功能,那就是破纪录。

得知消息的雅克·皮卡尔立即拿出合同要求参加海试,美国人虽然很不情愿,但也只能答应让他和美国潜艇指挥官唐纳德·沃尔什(Donald Walsh)一起下潜。1960年1月23日上午8点23分,两人乘坐的“的里雅斯特号”载人潜水器在关岛附近海域潜入海底。因为浮力舱体积太大,下潜速度非常慢,两人花了将近4个小时才下到9848米。这时舱内突然传来一声清脆的爆裂声,两人对望一眼,然后又像没事人一样继续去看声呐屏幕了,因为他俩心里都很清楚,如果载人球壳真的被压裂了,里面的人根本不可能听到任何声响,因为早在爆炸声传到耳朵里之前,他俩肯定已经被压成一团肉酱了。

事后发现,被压爆的是球舱进出通道上的一块亚克力板,德国人制造的钢制球壳经受住了万米深海的考验。

因为这是人类第一次下潜到如此深的地方,两人缺乏经验,测深仪标定失误,导致坐底时速度太快,激起的海底淤泥很长时间都沉不下来。沃尔什后来回忆说,他感觉自己就像是掉进了一碗牛奶里,啥都没看见。不过就在坐底之前的一刹那,他看到一条30多厘米长的鱼被惊跑了。但科学家们相信他看到的不大会是一条鱼,更有可能是一只海参而已。

两人在10912米的沟底只待了20分钟就上浮了,整个过程一共花了8.5小时。这次探险与其说是美国人的胜利,不如说是人类的胜利,因为这项纪录是由一个美国人和一个瑞士人驾驶着一台由意大利人、德国人和美国人共同建造的载人潜水器创造的,光荣属于全人类。

完成这次历史性下潜之后,“的里雅斯特号”又执行过一次军事任务,帮美国海军找到了失事的核潜艇“长尾鲛号”(USS Thresher)。虽然那次任务圆满完成了,但却暴露了“的里雅斯特号”的一大弱点,那就是它的重量和体积都太大了,导致其移动速度太慢,灵活性也不足。美国著名深海探险家罗伯特·巴拉德(Robert Ballard)曾经评论说,“的里雅斯特号”就像是一部电梯,只负责把人送到海底再送回来,其他任何事情都干不好。

要想解决这个问题,首先需要改变载人潜水器的设计思路,其次需要开发出相应的新技术和新材料,两者缺一不可。

设计思路的改变是从目标的转换开始的,其背后的关键人物就是前文提到过的美国海军工程师艾伦·范恩。他曾经是美国伍兹霍尔海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institute,简称WHOI)的一名研究员,“二战”爆发后加入海军,负责研制潜艇声呐。战争结束后范恩重回学术界,投身于深海科研装备的研发。作为这方面的国际顶尖专家,范恩深知一台好的无人潜水器完全可以代替人类去研究任何特定的海底目标,在军事上的用处也很大,但人类具有机器没有的灵活性,更善于主动发现新的问题,所以载人潜水器在科研上的价值更大,这就是他当初极力劝说ONR买下“的里雅斯特号”的原因。

既然设计思路从破纪录变成了搞科研,那么科学家们需要的绝对不是一部电梯,而是一台体积小巧、行动灵活、工作时间更长、载人空间更大、观察窗数量更多、面积也更大的新型潜水器。它不一定潜得有多深,但必须具备强大的深海作业能力,能取样、会拍照,使用成本还不能太高。美国海军答应出钱建造这样一台载人潜水器,前提是造好后能够顺利地租出去,从而收回部分投资。范恩说服自己的老东家WHOI出面承担了这台载人潜水器的日常运营和维护工作,并向全社会公开招标。最终一家食品制造公司“通用磨坊”(General Mills)以不到50万美元的价格中标,成为这台新载人潜水器的制造商。

这家公司擅长制造机械手,这东西对于载人深潜来说固然很重要,但当时新出现的一种浮力材料才是最关键的技术创新。这种复合泡沫材料是将坚固的空心玻璃微珠镶嵌在环氧树脂中制成的,不但抗压性能极佳,而且易于加工,非常适合用于制造载人潜水器的船体。事实证明,如果没有浮力材料的这次技术革命,载人潜水器是不可能做得如此小巧的。

1964年6月5日,世界上第一台作业型载人潜水器制造完成并首次下水。这台被命名为“阿尔文号”(Alvin,艾伦·范恩名字的简写)的潜水器长6.6米、宽2.4米,自重17吨,载人钢球直径2.1米,可供3人同时下潜。为了方便科学家开展研究工作,球舱上开了5个观察窗,操纵灵活的机械手可以很方便地从海底取样。

1964年6月5日,世界上第一台作业型载人潜水器制造完成并首次下水。这台被命名为“阿尔文号”(Alvin,艾伦·范恩名字的简写)的潜水器长6.6米、宽2.4米,自重17吨,载人钢球直径2.1米,可供3人同时下潜。为了方便科学家开展研究工作,球舱上开了5个观察窗,操纵灵活的机械手可以很方便地从海底取样。

这台载人潜水器最大的缺点就是下潜深度仅有2000米左右,这是因为钢制载人球壳不可能做得太厚,否则自重过大,浮力材料就会用得特别多,导致其行动不便。另外,太重的潜水器对母船也提出了更高的要求,这就进一步增加了科考的成本。比如“的里雅斯特号”自重150吨,美国海军动用了一艘军舰作为它的母船,如此昂贵的配置科学家们是用不起的。

换句话说,“阿尔文号”从一开始就是以科考为主要目的而建造的,破纪录并不是它的追求。

话虽如此,2000米还是太浅了。为了增加深度,WHOI于1973年出资制造了一个钛合金载人球舱,不但抗腐蚀能力远胜钢材,而且同等抗压强度下的自重还不到钢球的一半。5年之后,WHOI又筹到一笔钱,把整个潜水器的骨架和机械臂全部换成了钛合金。重新组装而成的第二代“阿尔文号”载人潜水器终于把最大下潜深度增加到了4500米,足以覆盖全球三分之二的海域。

在“阿尔文号”的带动下,法国于1984年建造了一台同类型载人潜水器“鹦鹉螺号”,最大下潜深度达到了6000米。1987年,两艘由苏联出资、芬兰一家公司负责建造的同级别载人潜水器“和平-1号”和“和平-2号”下水,最大深度同样为6000米。1990年,日本制造的“深海6500号”载人潜水器首次下水,最大深度达到了6500米。

以上提到的这几台载人潜水器几乎就是20世纪后20年里全球载人深潜领域的全部家当。“阿尔文号”虽然下潜深度不如另外几台潜水器,但它是公认的深海科考领域的王者,使用效率最高。根据WHOI官网所做的统计,迄今为止“阿尔文号”的总下潜次数已经超过了5000次,几乎所有与深海有关的重大科学发现都有它的功劳。

写到这里必须指出,这批载人深海潜水器的研发与军方的需求有很大关系。当年几大海军强国都出过潜艇事故,急需提高深海救援的能力。但当“冷战”的硝烟逐渐散去之后,这个需求便不再那么强烈了。为了对抗苏联,美国人曾经打算成立一个和“航空航天局”(NASA)类似的“水下航行局”(Wet NASA),但他们很快就意识到无论是战略价值还是公众热情,深海都远远比不上深空,所以这个设想一直没能实现。

另一个原因是:当年有不少人认为深海里到处都是资源,但后续研究表明深海资源远不如大家想象的那么丰富,开采难度却比大家想象的要大得多,于是这方面的需求也没有原先设想的那么迫切。

需求的变化彻底改变了载人潜水器的研发思路,马里亚纳海沟被冷落了。自1960年“的里雅斯特号”成功坐底之后,“挑战者深渊”在长达半个多世纪的时间里都无人问津,这就好比当人类首次登上珠峰之后便再也没人登上去了,这当然是不可想象的。

从这个类比可以看出,人类进入深海的技术难度远比登山要大得多,深海探索光凭好奇心和冒险精神是远远不够的,技术水平必须跟上。

幸运的是,探险是人类的天性。即使政府不愿出钱,民间总有高人顶上。2012年3月26日,加拿大著名导演詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)独自驾驶一台由自己投资建造的“深海挑战者号”(Deepsea Challenger)载人潜水器成功坐底马里亚纳海沟,成为历史上第三个到达过“挑战者深渊”的人。

幸运的是,探险是人类的天性。即使政府不愿出钱,民间总有高人顶上。2012年3月26日,加拿大著名导演詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)独自驾驶一台由自己投资建造的“深海挑战者号”(Deepsea Challenger)载人潜水器成功坐底马里亚纳海沟,成为历史上第三个到达过“挑战者深渊”的人。

相比之下,当时踏上过月球土地的人已经有12位了。

卡梅隆从小就喜欢深海,对“的里雅斯特号”的那次马沟之旅非常熟悉。他曾经拍摄过《深渊》(The Abyss)和《泰坦尼克号》两部和深海有关的电影,还曾资助过不少和海洋生态有关的项目。“深海挑战者号”载人潜水器是由澳大利亚一家私人公司负责建造的,所需资金来自卡梅隆自己和一些商业赞助,没有动用国家一分钱。

虽然卡梅隆一再宣称这次探险绝不仅仅是为了“到此一游”,而是一次真正的科考之旅,但从潜水器的设计思路来看,破纪录和拍电影才是卡梅隆的核心诉求,科研只是附带的功能。

首先,这台载人潜水器被设计成垂直的雪茄形状,其目的就是为了加快下潜速度,节约时间和电池能量。最终,卡梅隆只用了2个半小时就下到了马沟,几乎比“的里雅斯特号”快了一倍。

其次,载人球舱选择了更为厚重的钢材,但直径被缩小到只有1.1米,仅能容纳一人,而且只设一个观察窗,基本上就是为卡梅隆一个人服务的。因为钢材不耐腐蚀,重压下变形严重,再加上运输过程中出过一次事故,所以这台潜水器在完成任务之后就被送进了博物馆。

第三,潜水器上安装了两台3D高清摄像机和一个庞大的照明阵列,以及一台用于采样的机械手,理论上确实具备一定的作业能力,但潜水器坐底后摄像机和机械手全都出了故障,12台推进器也坏了11台,导致潜水器只能原地打转,失去了前进的能力,所以原定的科考任务几乎一项都没能完成。

不过,这并不妨碍卡梅隆把这次探险经历拍成了一部既叫好又叫座的纪录片,让很多人由此爱上了深海,这其中就包括一位名叫维克多·瓦斯科沃(Victor Vescovo)的美国海军退役军官。此人酷爱极限运动,曾经登上过七大洲的最高峰,还在北极点和南极点滑过雪。但是,全世界完成过“7+2”壮举的人除了他之外还有十几人,好胜的瓦斯科沃决定再做一件没人做过的事情:成为第一个到达过全球五大洋最深处的人。

瓦斯科沃退役后在华尔街赚了大钱,终于有能力实现自己的梦想了,于是他拿出3500万美元,委托一家总部位于佛罗里达州的“海神潜水艇”公司(Triton Submarines)花了3年半的时间制造了一台新的载人潜水器,命名为“限制因子号”(Limiting Factor)。这台潜水器在设计风格上和“阿尔文号”非常相似,只是载人球壳体积略小,仅能容纳两人。

2018年12月,瓦斯科沃独自驾驶“限制因子号”载人潜水器下到了位于海平面以下8376米的波多黎各海沟(大西洋),踏上了通往“全球探险大满贯”的征程。之后,他又相继下到了7434米深的南桑德维奇海沟(南大西洋)、7192米深的爪哇海沟(印度洋)、5550米深的莫洛伊海沟(北冰洋)和马里亚纳海沟,如愿成为探险界的全球第一人。

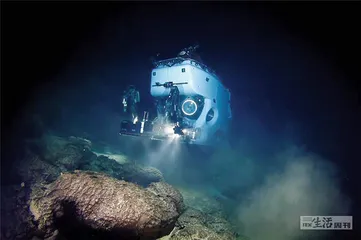

此次创纪录之旅的科研属性要比卡梅隆的那次马沟之旅强得多。瓦斯科沃组建了一支国际科研团队,带领几名科学家下到了海洋深处,探访了一些独特的深海地质景观,比如热液喷口和海底岩洞等等。科学家们还通过采样设备从海底带回了一大批深海样本,从中发现了40多个新物种,丰富了人类关于深海的知识。

值得一提的是,“限制因子号”的使用寿命也要比卡梅隆的“深海挑战者号”长很多。那次探险结束后,瓦斯科沃又邀请了很多名人,以及一些来自第三世界国家的人和他一起潜入马里亚纳海沟,其中就包括两位优秀的女性探险家凯瑟琳·苏利文(Kathryn Sullivan)和凡妮莎·奥布莱恩(Vanessa O’Brien)。前者是首位完成太空行走的美国女性,后者是首位成功登顶K2的美国女登山家,她俩也因此成为第一和第二个到访过海洋最深处的女性。

这一系列成功的下潜相当于为“限制因子号”做了广告,让瓦斯科沃看到了赚钱的希望。如今任何人只要拿出75万美元就可以坐着它抵达“挑战者深渊”,可惜大家对深海的渴望远逊于对太空的兴趣,商业载人航天的发展势头要远远好于商业载人深潜。尾声

2010年,WHOI宣布将再次对“阿尔文号”载人潜水器进行升级,使之能够到达6500米的深海。此次升级预计将于2021年底前完成,到那时这台潜水器将可以覆盖全球99%的海底面积。

与此同时,中国人也进入了这一领域,开始向深海进军。 潜水装备海洋挑战者号的里雅斯特深海生物深海动物