由祁连山脉所塑造的美食传统

作者:苗千 很难只通过地图去真正理解青海。从行政区划上来说,青海的首府西宁市位于青海东部,这个地广人稀的省份中约有一半人口聚集于此;以游客的眼光来看,青海的中心无疑是青海湖。这个中国最大的咸水湖是青海东部绿洲的中心,其周围的河流最终都汇集其中。青海湖对于整个青海的重要性不言而喻,其四周的行政区划也简单明了地分为“海东”“海西”“海南”“海北”四个市州。

很难只通过地图去真正理解青海。从行政区划上来说,青海的首府西宁市位于青海东部,这个地广人稀的省份中约有一半人口聚集于此;以游客的眼光来看,青海的中心无疑是青海湖。这个中国最大的咸水湖是青海东部绿洲的中心,其周围的河流最终都汇集其中。青海湖对于整个青海的重要性不言而喻,其四周的行政区划也简单明了地分为“海东”“海西”“海南”“海北”四个市州。

但只有亲身探访,利用双脚或是车轮去丈量这片土地,才能真正理解青海的辽阔,以及认识到这个省份真正的主宰——祁连山。正是这个从西北到东南方向,长约1000公里、宽约300公里的山脉,大致划分了青海和甘肃两省,也决定了两省不同的地理和人文风貌;也正是由于祁连山的存在,才形成了著名的“河西走廊”,为中国内地与西藏、西亚地区的交流保存了一条平坦通道。祁连山主宰了青海东部的气候,塑造了它的高原风貌,也决定了青海人的饮食习惯。想要寻找和理解青海的美食,首先要理解祁连山的意义所在。

这次探访青海的隐秘美食,我们从西宁出发,环绕青海湖,最后直抵祁连山的中心区域,而后又比较了被祁连山所分隔开的青海和甘肃两省,就是希望能够尽量细致地去理解人们心目中粗犷的西北地区。在很多内地人的心目中,中国整个辽阔的西北地区在饮食方面无非是烤肉和面食的搭配而已。我们该如何从这样的认知出发,去寻找可以打动人味觉的食物?

我们的旅途从西宁开始。作为青海的省会,尤其是新城区一带,西宁的道路、楼宇看上去与国内其他大城市并没有太大不同。我们走进西宁万达广场附近的一个购物中心,里面店铺的名称甚至排列顺序,都与内地大城市中常见的购物中心类似。购物中心旁的一个小广场颇为热闹,一块牌匾写着“青海地方特色精品美食展暨第四届西宁美食节”。我们走近观看,有些摊位在售卖西宁的特色小吃,如酿皮子、酸奶、尕面片、烤肉等等,但是更引人注目的,则是附近的重庆火锅、烤鱿鱼,以及肯德基、汉堡王等店铺。

我们的旅途从西宁开始。作为青海的省会,尤其是新城区一带,西宁的道路、楼宇看上去与国内其他大城市并没有太大不同。我们走进西宁万达广场附近的一个购物中心,里面店铺的名称甚至排列顺序,都与内地大城市中常见的购物中心类似。购物中心旁的一个小广场颇为热闹,一块牌匾写着“青海地方特色精品美食展暨第四届西宁美食节”。我们走近观看,有些摊位在售卖西宁的特色小吃,如酿皮子、酸奶、尕面片、烤肉等等,但是更引人注目的,则是附近的重庆火锅、烤鱿鱼,以及肯德基、汉堡王等店铺。

近几年,借助网络短视频等方式的传播,曾经对内地人来说显得遥远且陌生的西宁饮食已经不算小众。随便在网上搜索几个关键字,屏幕页面上就会列出一系列西宁的传统菜式,大致以肉菜和面食排列,每道菜还会配以当地美食博主绘声绘色的讲解。问题在于,当人们习惯于以“西北菜”三个字概括数百万平方公里土地上的食物,美食博主们又执着于描述不同食物的口味和口感,像竞赛一样给不同的食物打分,我们该怎样通过食物去分辨一方的风土,寻找其中的脉络呢?

正如我们在西宁看到的,虽然遍地都有所谓的西宁或是西北风味菜馆,但是人们所寻找的口味却在逐渐趋同——无论是当地人还是游客,都在寻求一种表面上具有地方特色,实际上却具有刺激性,能够直接、迅速地给人以满足感的食物。这种在异乡吃到的熟悉口味不仅能够给人带来满足感,也能给人带来安全感。

我们本次探寻“隐秘的美食”,目的恰恰相反。所谓“身土不二”,我们希望通过寻找一种不被味料所遮掩的口味,由此探访一方的风土人情,去发现和体会一种不寻常的饮食和文化脉络。正因如此,我们并没有把此次探寻的目的地放在西宁,而是放在了更为隐蔽的祁连山之中。

人们第一次听说祁连山,大多是来自那首汉代的匈奴歌谣:“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色。”这首两千多年前的歌谣生动地描绘出祁连山的地理重要性。实际上,“祁连山”正是出自匈奴语,意为“天山”。时至唐代,李白的诗作“明月出天山,苍茫云海间;长风几万里,吹度玉门关”,其中描写的“天山”正是祁连山。

从西宁出发一路向西,围绕着青海湖,我们依次经过了湟源、天峻和刚察三县。正值青海湖湟鱼产卵的时节,我们在河边不时能看到从青海湖中逆流而上,回到淡水环境中产卵的青海湖湟鱼。这种中国特有的、学名叫作青海湖裸鲤(Gymnocypris przewalskii)的鱼类曾经是很多青海人记忆中的美味,现在则成为国家二级保护动物。

刚察县已经与我们的目的地祁连县接壤,但从地图给出的线路来看,两县之间却有7个小时的车程。要抵达祁连县,我们需要驾车穿越海拔4000米以上的隘口,从而进入绵延千里的祁连山脉的腹地——祁连县城所在的八宝镇。查阅资料可知,祁连县位于青海省东北部,海北藏族自治州的西北部,全县面积1.4万平方公里,县内平均海拔3169米,年平均气温1摄氏度,年降水量约为420毫米,属典型的高原大陆性气候。

刚察县已经与我们的目的地祁连县接壤,但从地图给出的线路来看,两县之间却有7个小时的车程。要抵达祁连县,我们需要驾车穿越海拔4000米以上的隘口,从而进入绵延千里的祁连山脉的腹地——祁连县城所在的八宝镇。查阅资料可知,祁连县位于青海省东北部,海北藏族自治州的西北部,全县面积1.4万平方公里,县内平均海拔3169米,年平均气温1摄氏度,年降水量约为420毫米,属典型的高原大陆性气候。

我们到达八宝镇时是晚上8点多钟,正是华灯初上、当地夜市开张的时候。夜市位于镇子的主路——人民路的两侧,全长只有不到200米。被马路分隔的夜市两侧,隐然对食物进行了分类:路北大多是以肉食为主,路南则是以面食和特色小吃为主。路南边的一个摊位在卖麦仁饭,看上去是一种乳白色、点缀各色配料的稠粥。尝过才知道,“麦仁饭”三个字可谓名不副实,这实际上是一种口味偏咸,里边汇集了小麦、青稞、豆子,以及羊心、羊肠、羊肚等杂碎的持续熬煮的粥。把所有这些食材加盐熬煮上几个小时,就形成了这样一种在外乡人看来十分奇异的混合体。

一勺带着浓汤的麦仁饭入口,初感觉有些粗粝,需要仔细咀嚼。正是在咀嚼的过程中,才能通过舌头和牙齿大致分辨出其中的麦粒、青稞粒,以及各种被剁碎的羊杂。很难界定这种麦仁饭属于菜品还是主食,不过咀嚼带来的快感让我有一种持续吃下去的欲望。不一会儿,一小碗麦仁饭就被我吃光了,而且让我感觉几乎半饱。24岁的摊主马军和他的妻子向我们介绍,麦仁饭属于当地最传统的饮食之一。以前祁连山区的贫穷农户在办红白事的时候如果无力置办酒席,就会花时间熬煮这么一锅麦仁饭用来招待客人,这种价格低廉、容易制作、易饱且味道并不差的食物,已经足以表达主人的诚意。

除了麦仁饭之外,马军夫妇的摊位上还有一种看上去非常饱满的煎羊肠,顾名思义用羊肠制成。把羊肠洗净之后,在里面塞满掺杂着调味料的面粉及剁碎的羊杂,而后切成小段,在一个平底锅上用小火慢煎,直到羊肠的颜色变成微黄,从里面渗出油来,便成了一道当地美味。显而易见,麦仁饭和煎羊肠这样的山区传统食物,都有着一层曾经贫穷的底色。牧羊人未必能够吃得上羊肉,曾经贫穷的牧民或是农户,需要不断地创造食物和吃法,使其既能价格低廉、美味,又容易饱腹。

除了麦仁饭之外,马军夫妇的摊位上还有一种看上去非常饱满的煎羊肠,顾名思义用羊肠制成。把羊肠洗净之后,在里面塞满掺杂着调味料的面粉及剁碎的羊杂,而后切成小段,在一个平底锅上用小火慢煎,直到羊肠的颜色变成微黄,从里面渗出油来,便成了一道当地美味。显而易见,麦仁饭和煎羊肠这样的山区传统食物,都有着一层曾经贫穷的底色。牧羊人未必能够吃得上羊肉,曾经贫穷的牧民或是农户,需要不断地创造食物和吃法,使其既能价格低廉、美味,又容易饱腹。

贫穷与美味并不相悖。即便是在贫穷的背景中演化出来的食物,也未必就不会被现代人所接受和喜欢。其实在食物并不丰富、烹饪方法尚不繁复的时代,人们尽量利用食材的方式大多类似,很多传统美食正是由此而来。北京名吃“卤煮火烧”,与麦仁饭的思路如出一辙。所谓的“卤煮”,正是使用味道浓郁的调料长时间熬煮价格便宜的猪下水,使之散发出一种独特的香气。而卤煮所搭配的“火烧”,如今人们称为烧饼,也是常见的便宜面食。火烧可以作为主食单吃,也可以切成块泡进卤煮里与被熬煮的猪下水同吃。这种主食搭配动物内脏的吃法,都是各地平民在日常生活中发明出来的,进而成为了当地的标志性食物。

在羊肠内混以羊杂碎和香料一齐烹制食用,也并非祁连山区的独创。在与祁连山环境相似的苏格兰山区,贫穷的牧民们在15世纪就用类似的方法创造了一种苏格兰名吃——“肉馅羊肚”(Haggis)。顾名思义,苏格兰牧民在已经被掏空的羊胃里塞满剁碎的羊杂和燕麦、洋葱,以及盐、羊油等各种调味料,之后长时间熬煮这个被塞满的羊胃——这样的吃法,足以把对一头羊的利用扩展到极致。现在很多游客慕名而去,正是要尝尝这种味道独特的苏格兰代表性食物,却在无意中忽略了其中所蕴含的苏格兰牧民曾经的贫穷历史。

夜市另一个摊位上的炸土豆,单是凭形状就吸引了我们的注意力。土豆这种常见的食物,切片、切丝、切小块,甚至制成土豆泥,可炒可煮可油炸,可谓百搭。但在祁连夜市上的土豆,却是被切成大厚块放在油里慢煎。因为海拔高、天气冷,当地出产的土豆个头儿大,淀粉含量高。当地人习惯只是把土豆削皮后切成粗犷的大块慢煎,其中却不放任何调料,直到把土豆块的表面煎出金黄色便可出锅。此时的土豆已经变得内里酥软,散发出一种淀粉特有的香气。类似于人们常见的薯条,却远比薯条更加敦厚,咬上一口能够带给人巨大的满足感。煎土豆块所依靠的除了锅里少量的热油之外,完全是土豆的原味。当地人吃煎土豆的时候顶多蘸一点有咸味的韭菜酱,而不习惯放过多的调味料。不用说,三四块这样的煎土豆下肚,一顿饭就算是有了着落。

夜市另一个摊位上的炸土豆,单是凭形状就吸引了我们的注意力。土豆这种常见的食物,切片、切丝、切小块,甚至制成土豆泥,可炒可煮可油炸,可谓百搭。但在祁连夜市上的土豆,却是被切成大厚块放在油里慢煎。因为海拔高、天气冷,当地出产的土豆个头儿大,淀粉含量高。当地人习惯只是把土豆削皮后切成粗犷的大块慢煎,其中却不放任何调料,直到把土豆块的表面煎出金黄色便可出锅。此时的土豆已经变得内里酥软,散发出一种淀粉特有的香气。类似于人们常见的薯条,却远比薯条更加敦厚,咬上一口能够带给人巨大的满足感。煎土豆块所依靠的除了锅里少量的热油之外,完全是土豆的原味。当地人吃煎土豆的时候顶多蘸一点有咸味的韭菜酱,而不习惯放过多的调味料。不用说,三四块这样的煎土豆下肚,一顿饭就算是有了着落。

依赖土豆作为主食,享受它所带来的清香和饱腹感,可以说是生活在高纬度地区的人们一个共同之处。例如英国名吃“鱼和薯条”(Fish and Chips),其中的薯条最初也是作为鱼的替代品,由欧洲大陆传入英国的。一种说法是,在欧洲大陆的冬天,河面冻结,人们没法在河里捕鱼,于是一些比利时家庭主妇便别出心裁地把土豆削成鱼的形状,在油中炸了之后食用,随后这种吃法又由比利时或是法国传到了英国。

至于炸鱼和薯条的结合,也有一个与贫穷和偶然有关的故事。1860年,在伦敦东区(贫民区)居住的犹太移民约瑟夫·马林(Joseph Malin)为了补贴家用,开了一家炸薯条店。有一天他突发奇想,把薯条配以旁边不远处炸鱼店中的炸鱼一起叫卖,于是他成为了英国历史上第一个把薯条和炸鱼结合在一起的人。而当地的工人阶层发现这两种相对廉价的食物搭配在一起,竟然味美可口,因此这种吃法迅速流行起来。在英国的意大利移民发现之后,迅速把炸鱼和薯条店开遍了苏格兰和威尔士,从此,炸鱼和薯条也就成为英国最具代表性的食物之一。

至于炸鱼和薯条的结合,也有一个与贫穷和偶然有关的故事。1860年,在伦敦东区(贫民区)居住的犹太移民约瑟夫·马林(Joseph Malin)为了补贴家用,开了一家炸薯条店。有一天他突发奇想,把薯条配以旁边不远处炸鱼店中的炸鱼一起叫卖,于是他成为了英国历史上第一个把薯条和炸鱼结合在一起的人。而当地的工人阶层发现这两种相对廉价的食物搭配在一起,竟然味美可口,因此这种吃法迅速流行起来。在英国的意大利移民发现之后,迅速把炸鱼和薯条店开遍了苏格兰和威尔士,从此,炸鱼和薯条也就成为英国最具代表性的食物之一。

体现人们对于土豆的依赖,更著名的例子则是发生在1845年至1852年的“爱尔兰马铃薯饥荒”。因为致病疫霉的传播,爱尔兰土豆大幅减产,直接导致了上百万人死于饥饿,另有上百万人逃离爱尔兰,这也永久地改变了爱尔兰的政治版图。

靠山吃山。祁连山区的农户和牧民们并不能像英国人那样去捕鳕鱼和土豆搭配,这里所盛产的是漫山遍野的牛羊。放牧传统塑造了当地的饮食传统,由羊肉和牦牛肉所主宰的各种美食,散发的香气持续了上千年时间,至今仍然吸引着各地的游客前来。

祁连夜市的路北,各家摊位看起来显得整齐划一,几乎全都是以各式烤羊肉作为主打。每家烧烤师傅的脸都已经被炭火熏得有些发黑,手里不断上下翻转的是羊排、羊肉、羊筋、羊肚等烤串,而旁边一个架子上缓慢翻转的,是需要慢火烤制的羊腿。

祁连夜市的路北,各家摊位看起来显得整齐划一,几乎全都是以各式烤羊肉作为主打。每家烧烤师傅的脸都已经被炭火熏得有些发黑,手里不断上下翻转的是羊排、羊肉、羊筋、羊肚等烤串,而旁边一个架子上缓慢翻转的,是需要慢火烤制的羊腿。

一眼看过去,各家烧烤店的模式大同小异,但差别都藏在细节里。内地烤串大多只是在烧烤的过程中在串上撒盐、孜然、胡椒和辣椒面等调味品,当地烧烤则要先把肉在“密料”中浸泡一会儿,让滋味渗入其中。在烧烤的过程中,师傅还会用刷子不时地蘸上密料在烤串的表面反复涂抹以增强味道。这种密料并不是日常调料的简单搭配,而是需要像熬汤一样长时间熬煮。每家的密料又有所不同,各家烧烤店的口味因此有了个性,食客也有了自己的选择。

烤羊排和烤羊腿各有其微妙之处。羊腿肉厚实,须小火慢烤。各家烤肉店所选用的炭火有所不同,所烤制的羊腿看上去颜色和口感便大有不同,有的已经被炭火熏得接近发黑,有的则几乎保留着金黄的原色。想要体会羊腿肉质的生硬或是软嫩,这就是游客逛夜市的乐趣所在了。

烤羊排也出现了传统烤羊排和生烤羊排两种做法。按照当地传统,在烤羊排时要先把羊排在开水中煮一下,这样可以烫去血水,也让羊肉先变得半熟,省去一些烧烤的时间。这样用大火烤出来的羊排外焦里嫩,保存着羊肉原有的香气,可以不加任何调料直接食用。而近年来随着游客增多,当地的烧烤也不得不随之推出新花样——生烤羊排。所谓“生烤”,就是略过之前把羊排在开水里煮的步骤。这样的羊排里还留有血水,烤出来羊肉略显发黑。另外,因为生烤羊排需要烤制的时间更长,加的调味料更多,羊肉的口感也就更硬。这种新式烤法其实是为了迎合游客们所熟悉的烤羊肉串的口感。夜市上“冶氏烤肉王”店里的烧烤师傅告诉我,虽然生烤羊排更受游客欢迎,但其实当地人所喜欢的,仍然是事先煮过,烤过之后几乎不加任何调料的传统羊排吃法。

当地传统口味受到外来游客喜好的影响而改变并非只有烤羊排一例。祁连县文旅局副局长钟春林介绍,其实当地人吃牛羊肉口味向来较为清淡,不放太多辛辣刺激的调味品。另外,回族、藏族、蒙古族等牧民在宰羊、卸羊的手法上各有不同,羊肉的菜式和风味也就各有特色。但无论是哪个民族,都习惯于把羊肉按照各个部位分解烹饪,在祁连山区并没有烤全羊的传统。而内地游客来到西北,往往想到的第一道菜就是上面撒满辣椒面和孜然的烤全羊。为了迎合游客的口味,现在祁连县的烧烤店里大多备有未经分解的全羊可以直接烤制,只不过需要事先预订罢了。

当地传统口味受到外来游客喜好的影响而改变并非只有烤羊排一例。祁连县文旅局副局长钟春林介绍,其实当地人吃牛羊肉口味向来较为清淡,不放太多辛辣刺激的调味品。另外,回族、藏族、蒙古族等牧民在宰羊、卸羊的手法上各有不同,羊肉的菜式和风味也就各有特色。但无论是哪个民族,都习惯于把羊肉按照各个部位分解烹饪,在祁连山区并没有烤全羊的传统。而内地游客来到西北,往往想到的第一道菜就是上面撒满辣椒面和孜然的烤全羊。为了迎合游客的口味,现在祁连县的烧烤店里大多备有未经分解的全羊可以直接烤制,只不过需要事先预订罢了。

与祁连县夜市一街之隔的“老街烧烤”店里,站在烧烤架前的是一对父子。父亲马师傅手中的烤串上下翻飞,边烤边向我们介绍身边的儿子在某美食比赛中获得过烤羊肉串、烤羊排和烤羊腿三项的第一名。马师傅说,早在此地获得“祁连县”的名称之前,他的祖辈从1918年起就已经在这儿经营烧烤了。当时这家店叫作“二寺滩烤肉”,经营的品种与现在并没有太大不同。如今烧烤的手艺传了几代下来,父子俩每晚要烤上至少12只羊,换算成肉串大约有上万串之多。烧烤店里瓷砖铺地,走路时要多加小心。积年累月,地面上有一层细密的羊油,不小心可能会滑倒。

食材和烹饪方法,有时看上去确实是一对矛盾体。食材若是顶级,便无需过分复杂的烹饪,而烹饪方法越是繁复,则越有可能遮掩或是改变食材原有的味道。祁连县当地人吃烤肉时并不愿意多放调料,而在烧烤之外,“手抓羊肉”更是把烹饪的方法简化到了极致,也把羊肉自身的味道发挥到了极致。按当地传统的吃法,人们把羊排放在锅里直接水煮,水里只放少许的盐和花椒,用最简单的方式逼出羊肉的香气,煮熟之后用手抓着便吃,不用再加任何其他佐料。这样吃到的羊肉,只有其自身的味道,不受任何干扰。也只有这样的吃法,食客才能真正领略祁连山羊肉的妙处。只不过一些游客吃不惯原味羊肉,一些餐馆会在手抓羊肉旁边放上韭菜酱、辣椒、孜然等调味料,在味道上可以丰俭由人,其实如果蘸上太多的佐料,反而与手抓羊肉的本意背道而驰了。

当地流行的“开锅羊肉”,吃法与手抓羊肉极为相似。只需把一锅清水烧开,在里边加入少许的盐和花椒,然后把羊肉、羊排等放在锅里煮熟即可食用。只不过食客还可以把煮过羊肉的羊汤喝下去,或是继续在里边烫煮蔬菜,总之要在尽量简单的条件下享受到草原食物最为本真的香气。

另一道传统菜式“炕锅羊肉”看上去与手抓羊肉或开锅羊肉反其道而行之,放的调料要浓郁得多,因为在其中烹制的不只是羊肉,还有面食。此处“炕”为动词,当地人习惯说去“炕”一锅羊肉。拿一个铝锅,在锅的四壁贴上小麦或是青稞粉和成的面饼,中间放上羊肉和调味料,只加入极少量的水便开始烹制。等到开锅时,混杂着羊肉和面食味道的香气喷薄而出,而锅底已然结成了一层锅巴。

烧烤或是水煮,都是祁连山当地牧民在艰苦环境中所能运用的最简单直接的烹饪方式,逐渐成为当地食用羊肉的传统做法。与其说如今的烧烤师傅们售卖的是烧烤手艺和各家不同的密料,不如说他们所依仗的是当地得天独厚的鲜香羊肉。在祁连山脉中吃草长大的羊,肉质软嫩而没有任何的膻味,也只有这样的羊肉,才不需要使用辣椒、孜然等气味浓郁的调料来掩盖令人不悦的气味。

钟春林说,作为一个蒙古族牧民的后代,从小生长在牧场的她甚至不需要看到羊群,只需闻闻羊群留下的羊粪味道,就能辨别出它们是吃祁连山的野草长大的草膘羊,还是吃饲料长大的育肥羊。就连羊粪的味道都有这么大的差别,两者肉质的味道在当地人的心目中可谓天差地别。

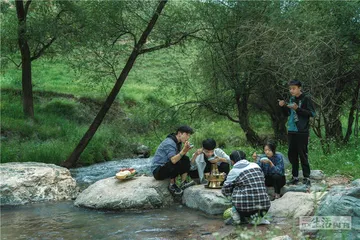

牧民放羊或是牦牛要逐草而居。肉类可以直接烧烤或是水煮食用,另有一些必不可少的面食,也是在这种特殊的条件下发展出来的。在祁连山区常见的利用青稞制成的“搓鱼鱼”、尕面片、“破布衫”等面食,虽然外形各异,但其共同点都是无需面板或菜刀,直接用手搓或是撕就可以完成。对于传统的牧民家庭来说,只要有一口铝锅,就既可以烹饪羊肉,又可以用剩下的羊汤煮面食。至于燃料,用随手拾得的干燥牛粪和羊粪即可。祁连山的草原就是这样从方方面面塑造了一代代牧民,以及此地的风土和美食。

对于肉食,祁连山区的当地人喜欢口感软嫩、便于咀嚼的,但对于面食的要求则相反,喜欢口感偏硬的。无论搓鱼鱼还是尕面片,当地人都喜欢口感略硬的,需要反复咀嚼再下咽。当地流行的青海酿皮子,口感标准也是如此。制作酿皮子,需要用温水和面,用手反复揉搓面团,再放进凉水中冲洗,直至洗出其中的淀粉,让面团成为蜂窝状的面筋。然后把沉淀的面粉糊蒸熟之后切成长条,配上面筋,搭配辣椒、醋、韭菜酱、蒜泥等调味品食用。

从外观和制作方法来看,酿皮子和陕西的米皮并没有太大不同,只不过米皮呈纯白色,而地道的酿皮子则呈黄色,口感也明显比米皮更硬。这是因为在制作酿皮子的过程中要在麦面中掺杂一些蓬灰,这种由蓬草烧成的灰具有碱性,加入面中,会使制作出来的酿皮子更有嚼劲。青海、甘肃一带流行的“蓬灰拉面”也是同理。

就连评判酸奶的标准也类似。祁连山区的牧民习惯每天用自家的牦牛奶制作酸奶。打了牦牛奶之后,各家都使用“酵头”使奶发酵,而后什么都不添加,让牦牛鲜奶转变为酸奶便可食用。因为奶中油脂的析出,最后形成的酸奶表面会有一层黄色的油皮。各家使用的酵头不同,制作出的酸奶口味也就各不相同,该如何评判不同酸奶的高下呢?钟春林说,当地人喜欢口感敦实的酸奶,能把酸奶制作得像豆腐一样,才算是好酸奶。有些游客体验了当地的酸奶后,觉得味道太酸,便要加糖,而微小的糖粒并不溶于酸奶中,因此吃起来有一种细微沙沙的口感,这又是一种全新的体验了。

在祁连山的腹地,我们四处寻找当地的传统食物,我忽然想到了一种被引入中国时间还不算太长的新食物。这种食物曾经是印加帝国居民餐桌上的主食,随着西班牙人的入侵被小麦所取代,后来又被人们重新发现。对于中国人来说,这不仅是一种刚刚被大众认识的新型食物,更是一种营养全面、有益健康的“超级食物”,它就是“藜麦”。而被引入中国的藜麦,又与祁连山有着千丝万缕的联系。

在祁连山的腹地,我们四处寻找当地的传统食物,我忽然想到了一种被引入中国时间还不算太长的新食物。这种食物曾经是印加帝国居民餐桌上的主食,随着西班牙人的入侵被小麦所取代,后来又被人们重新发现。对于中国人来说,这不仅是一种刚刚被大众认识的新型食物,更是一种营养全面、有益健康的“超级食物”,它就是“藜麦”。而被引入中国的藜麦,又与祁连山有着千丝万缕的联系。

所谓“藜麦”,又称印第安麦,学名“Chenopodium quinoa”,原产于南美洲的安第斯山脉地区。实际上藜麦属于苋科,并不算是真正的谷物。其中文得名藜麦,是因为它与中国的本土植物藜为近亲。藜麦早就被南美土著民族驯服,成为当地人的主食,而直到近些年,人们才认识到它的巨大营养价值,其种子里含有多种氨基酸及钙、磷、铁等元素。这种特殊的植物种子得到了美国航空航天局(NASA)和联合国粮农组织(FAO)的认证,开始被越来越多的人所接受和追捧,甚至联合国大会宣布2013年为“国际藜麦年”。

现在,这种原产于南美洲、具有重要经济价值的食物,其产量超过90%出口到欧美国家。易熟的藜麦最常见的吃法是做成沙拉,与一些绿叶菜搭配,加上少许橄榄油和醋之类的调味品,放在快餐店里出售,价格自然不菲。中国是世界上最早从南美引进藜麦的国家之一。查阅资料发现,早在1988年就有人尝试在西藏高原地区种植藜麦,但并没有取得商业上的成功。如今在网络上以“祁连山”和“藜麦”作为关键词进行搜索,会发现在祁连山区域种植着大量的藜麦。这不算太过出人意料,毕竟祁连山脉的海拔高度与安第斯山脉接近。想到我们在西宁时,曾经在餐馆里吃过一碗藜麦粥,可能就出产于祁连山区。

祁连山脉过于广阔,绵绵的青山之中究竟该去哪里寻找藜麦田?无奈之下,我们只能借助于网络搜索。再次以“藜麦”和“祁连山”作为关键词搜索,发现在祁连山脉种植藜麦的地区大多位于山脉另一侧的甘肃境内。从新闻里看到,属于甘肃张掖的民乐县近年来种植了大片的藜麦。民乐县虽然与祁连县接壤,但要驾车抵达,同样要翻越祁连山的垭口,单程在三个小时左右。

我们驾车翻山越岭,进入甘肃境内。到了民乐县永固镇后向四处望去,周围的风物与祁连县有了肉眼可见的变化。绵绵的草原被平坦的农田替代,高山已经渐渐退去,地势平坦但显得更加干燥,就连天空的颜色似乎也有些差别,大概是因为此处空中飞舞的黄沙已经没有高山的阻挡。我们看到成群的农妇在路边的田地里劳作,前去询问才知道,她们正在打理一片当地人种植的黄芪,却没人听说过藜麦。

我们继续驾车前往永固镇政府。当地政府的工作人员告诉我们,今年并没有种植藜麦,倒是相邻的民联镇可能有藜麦田。于是我们继续驾车前往相邻的民联镇,路上见到一条标语:“民乐县,中国板蓝根之乡。”公路两旁有大片同样是源自美洲的植物——玉米,只是依然看不到藜麦的影子。下车询问,当地人却大多连藜麦是什么都没有听说过。

我们依然不死心。据多条新闻报道,永固镇的八卦营村曾经种植了上千亩藜麦,长势喜人。于是我们再次返回永固镇,来到了八卦营村,却见不到一株藜麦。当地人告诉我们,八卦营村确实曾经种植过大片藜麦,但收获和销售情况都不好,今年已经不再继续种了,上千亩的藜麦如今不剩丝毫。最后我们只能找民乐县农业局了解情况,工作人员告诉我们,今年在民乐县境内都没有种植藜麦。再也没有时间去新闻报道中的其他地方进行探访了,这一趟寻找超级食物之旅,我们只能空手而回了。

看来把藜麦从原产地引入中国类似环境中进行种植的计划尚未取得完全成功,一种植物对于新环境的适应可能并非短短几十年就可以完成。不过藜麦对环境可能造成的影响,需要尽早得到人们的重视,以防患于未然。

祁连山脉海拔较高,集合了冰山、草原、丹霞、沙漠、湿地等多种自然景观,自然条件极好。近年来因为生态环境的改善,人们频频发现雪豹、金雕、豺、白唇鹿等珍稀野生动物。从青海祁连县到甘肃民乐县,这几个小时的旅程让我们也认识到了草原的脆弱。虽然总体看来,这片由祁连山遮蔽而形成的巨大草原似乎漫无边际、郁郁葱葱,实际上一路走来随处可见裸露的泥土和山石。

因为修路,或是冻土融化,或是草场的自然坍塌,植被所覆盖的土层和岩石会自然地裸露出来,犹如给大草原做了一个微型切面。从这个切面可以看出,草原的土层极薄,在目测平均不到10厘米厚的土层上面长着各种野草,而土层下面就是无法生长植物的大块岩石。草原固然生机勃勃,但也极为脆弱,如果对土层过分消耗,很容易造成草原退化。

藜麦喜欢生长在高海拔环境中,在这样的区域,例如祁连山脉的生态环境往往非常脆弱。藜麦被引入中国,虽然其有着潜在的巨大经济价值,但这种原产于南美洲的植物对高海拔草原环境带来的潜在威胁不能不引起人们的关注。实际上在南美洲,大面积种植藜麦对环境可能造成的影响已经引起了人们的关注。2000年至2009年间,受经济因素的驱动,玻利维亚种植藜麦的面积扩大了40倍——其中超过半数的藜麦出口到美国。环保人士早就对此感到忧心忡忡。

青海广阔草原上的牧草和牲畜粪便在腐烂后转化为富有营养的腐殖质土壤,使之尤为适合生长各类蘑菇。在祁连县的几天里,我们除了在各家烤肉店内体验不同口味的美食外,也一直等待着在草原上寻觅一种久负盛名的美味——青海黄蘑菇。青海黄蘑菇的学名叫作黄绿蜜环菌(Armillaria luteo-virens),这种色泽鲜艳的蘑菇凭其香气和口感位列“青海十宝”之一,必定有其不寻常之处。

青海广阔草原上的牧草和牲畜粪便在腐烂后转化为富有营养的腐殖质土壤,使之尤为适合生长各类蘑菇。在祁连县的几天里,我们除了在各家烤肉店内体验不同口味的美食外,也一直等待着在草原上寻觅一种久负盛名的美味——青海黄蘑菇。青海黄蘑菇的学名叫作黄绿蜜环菌(Armillaria luteo-virens),这种色泽鲜艳的蘑菇凭其香气和口感位列“青海十宝”之一,必定有其不寻常之处。

青海黄蘑菇营养丰富,富含蛋白质、矿物质、氨基酸和多种维生素,硒含量也很高,属于健康食品。据说这种草原特产不仅能散发独特的香气,还有独特的口感,可以和大多数菜品搭配,就连洗蘑菇的水,当地人都不舍得丢掉,而是留着用来炖鸡,因此黄蘑菇从草原白蘑菇、四孢蘑菇、草地蘑菇、油蘑菇、大肥菇、墨汁鬼伞等一众野生蘑菇中脱颖而出。

照片中青海黄蘑菇的柄并不长,却显得敦实,硕大的蘑菇头张开犹如一把小伞。蘑菇整体呈鲜艳的黄色,无论是鲜蘑还是干蘑都价格不菲。黄蘑菇无法人工养殖,只能在草原特定的环境中形成蘑菇圈之后才会出现,每年的生长期只有40天左右。根据当地牧民多年来掌握的规律,草原上最适合采摘白蘑菇的季节在7月初,而后到了7、8月份就开始采摘黄蘑菇。近年来青海地区气候变暖,雨水充沛,我们到达祁连县时还只是7月中旬,就已经可以采摘黄蘑菇了。

青海黄蘑菇中最优质者来自祁连县,祁连县中最好的黄蘑菇则产自峨堡镇。几天的时间里,我们一直等待着一场雨以诱发黄蘑菇的出现。但那几天的祁连县偏偏日日晴朗,注定不会有新的黄蘑菇从草原上钻出来。直到我们离去的前一天晚上,祁连县终于下了一场雨,我们暗自希望距离县城60多公里的峨堡镇草原上此时也有雨水降临。第二天一早,我们便驱车从祁连县赶往峨堡镇,结果当地的草原看上去并无湿润的迹象,昨晚并未落雨。除了一些闲适的牛羊和牧民之外,见不到一个采蘑菇的当地人,我们的目的落空了。

我们只能回到西宁去寻找餐桌上的黄蘑菇。黄蘑菇只在7、8月份落雨后才会出现,草原牧民无法向饭馆持续供货。想要吃到新鲜的黄蘑菇,往往需要提前几天预订。在询问了几家餐馆后,我们终于吃到了清炒青海黄蘑菇。经过炒制之后的黄蘑菇仍然显得饱满,表皮与鸡皮的颜色类似,香气扑鼻,咀嚼起来略微有肉的口感。这一盘清炒青海黄蘑菇价格不菲,但确实物有所值。

回顾我们这几天在祁连山脉之中的美食探访之旅,其实也是一次当地的人文地理探访之旅。祁连县全县人口只有4.9万人,却汇集了以藏族、回族、汉族为主的17个民族。可以说,这个狭小的县城正是各民族的饮食习惯和文化汇集,并相互交流、影响的地方。当地居民曾经以放牧为主,饮食方式比较粗糙和单调,烹饪方法以烤制和水煮为主。随着生活条件的改善,全新的烹饪方式催生出各种全新的菜式,也改变着人们的饮食习惯。

草原上随处可见的野菜,曾经只能作为牧民们难以获得新鲜蔬菜的替代品,像鹿角菜、蕨麻(人参果)、苦苦菜、沙葱等,如今在当地的餐桌上依然常见,做法却发生了改变,凉拌、油炸,和其他肉菜一起炒制……人们烹饪野菜的方法已经和烹饪其他蔬菜没有什么不同。其实随着当地气温升高,雨水逐渐充沛,无需大棚,那里已经可以种植大多数在内地常见的蔬菜。

塞外草原和内地,传统和现代,各个民族的习惯,都在细微处融合、创新。北方的吃法本就有相似之处,例如青海流行的土火锅,所用的火锅与北方常见的火锅并无二致,看上去只是把肉菜等食材堆得更满,需要不断地往里加汤。有当地厨师别出心裁,发明了一道获得当地美食节金奖的新菜“五彩石烹羊排”:首先将一块岩石加热,然后把包裹在荷叶里的羊排在滚烫的石头上烹熟。这道菜虽然源出烧烤,却能让裹在荷叶里的羊排散发出不同的香气。在西北地区流行的小吃“甜醅子”,传统做法是让青稞粒略微发酵,散发出少许酒香之后当作零食。而在当地的一些饭店里,这种有酒香的传统小吃已经被改进为一种颜色鲜亮的甜点。

祁连山区不仅出产羊,还有大量的牦牛。牦牛肉的口感相对较为粗糙,一些游客初次接触往往不能适应,把回族传统菜式“袈裟牛肉”的做法稍加改变之后应用到牦牛肉上可谓恰到好处:把切片的牦牛肉用鸡蛋包裹,而后放入油中炸熟。出锅后的牦牛肉片呈金黄色,有如披上了一层袈裟,吃起来外焦里嫩,口感恰到好处。而当地流行的面食“狗撒尿”,做法是用清油和面,加上一些香料,制成薄饼,煎熟之后,可以蘸着糖或蜂蜜食用。这道广受当地人喜爱的传统菜式虽然名字听起来略显不雅,做法显然源于汉族的传统面食。

在传统与现代之间,地方习俗和融合创新之间,贫穷历史和繁荣之间,不大的祁连县向我们展示了无限的可能性。一些执着于寻找纯正“青海菜”的人可能会觉得西宁饮食太过现代化,与内地已经没有太大差别,那么他们一定会在祁连山中寻找到传统的味道。一些人希望探究把不同民族的饮食习惯融合到一起能够发生怎样的反应,创造出怎样全新的口感,那么他们在祁连山中也必定会有所收获。 传统美食西宁主食美食藜麦烧烤配料羊肉火锅蘑菇烤羊排羊肉营养面食祁连山