四个支架和真实世界的医疗决策

作者:魏倩编辑·陈晓

又来了,那种刺痒。自出院后,老陈总能感觉到它——胸前靠左的位置,像被极小的虫子叮了一下。只等他习惯性地抚上去,又什么都没有。

又来了,那种刺痒。自出院后,老陈总能感觉到它——胸前靠左的位置,像被极小的虫子叮了一下。只等他习惯性地抚上去,又什么都没有。

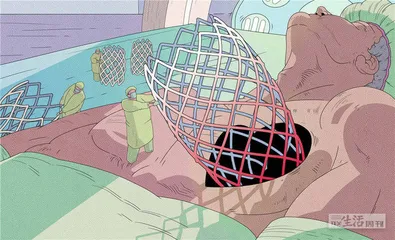

但“小虫子”的确存在。心前壁靠下的位置,一共四只。一只在冠脉前降支,两只在回旋支,最后一只在钝缘支。60岁即将退休的春天,这些人们俗称为支架的“小虫子”停在了老陈的心脏上。

尽管很多年前就听说同学朋友做过支架,但直到第一次冠脉造影手术完成,老陈依然不敢相信自己的心脏也需要植入异物。这次住院,他原计划要处理一个不打紧的外伤。可就在住院体检做完心电图后,医生又建议他做一次心脏彩超,之后是24小时动态心电图,再之后是抽血。三天后,老陈被转到县医院心内科CCU(心血管重症监护病房),进行中央心电监护,并被要求严格制动,择期做冠脉造影检查。入夜,老陈仰头看病床上方的白色床头卡,他的姓名下方的诊断结果是三个大大的黑体字:冠心病。

冠心病全称“冠状动脉粥样硬化性心脏病”,指的是由于动脉粥样硬化导致冠状动脉管腔狭窄,心肌供血不足而引发的一系列临床病症。心脏是一团不断搏动着的肌肉,包覆其上的冠状动脉群则负责整块心肌的血氧供应。随着年龄增大,以及高血压、高血糖、血脂异常和吸烟等不良生活方式的影响,冠脉会逐渐出现内膜增厚、脂肪沉积和硬化,“粥样斑块”在血管内造成不同程度的狭窄,导致相应部位的心肌缺氧,功能减退,患者出现心绞痛、心力衰竭、心律失常等症状。更危险的是,一旦斑块破裂形成血栓,卡死在血管内彻底阻断血流,将在极短时间内出现心肌梗死和猝死事件。

《中国心血管健康与疾病报告(2019)》将“冠心病”列为“心血管病”一章的首位。《报告》推算,心血管病位居中国城乡居民总死亡原因的首位,现有约3.3亿患者,其中冠心病患者超过1100万。据《中国卫生健康统计年鉴(2018)》的数据,2017年,每10万城市居民中就有115人死于冠心病,在农村,这一数字是122人。《报告》同时显示,由于心血管病危险因素流行趋势明显,未来10年病患人数仍将快速增长,并呈现年轻化态势。首都医科大学附属北京安贞医院心肺血管疾病研究所的刘军和赵冬发现,2006年到2012年,中国急性冠脉综合征患者平均年龄降低了3岁左右。

从难忍的放射性心绞痛到劳力气喘,冠心病的临床表现各不相同。但也有相当部分临近老年的患者像老陈这样,平时并没有异常症状,只是偶尔觉得无精打采、浑身乏力。这是无症状型的心肌缺血,看似并不凶险,但到发现时往往已累及多支冠脉。而占据更大比例的稳定型心绞痛人群,除非频繁感到不适,很少有人愿意入院就医。大部分情况下,患者只是吃些硝酸甘油、稳心颗粒之类的药物缓解症状。实际上,在这次入院前,老陈已经有好几年心动过速,但全家谁也没把它当回事。于是,他体内那些因缺血缺氧而日渐萎靡的心肌细胞,仍出于代偿作用而使出十二万分的力量拼命工作着。只在这次的一系列检查中,彩色超声结果已经提示,他的心脏体积略微增大,那是心衰的初步表征——老陈的心脏正在求救。支架

2021年,就在柳树长第一批芽苞的时候,老陈被推进了县医院的导管介入手术室,施行冠脉造影术。这是正式诊断冠脉疾病的“金标准”,可以看到每条冠脉分支的具体狭窄程度。冠脉造影视频是黑白的,深浅不一的灰色底是老陈的心肌,反复起伏收缩;接近黑色的部分来自他的冠脉,一条一条像蚯蚓。“这节断了一点的是‘右冠脉’,狭窄50%~80%;这节像虚线一样断成三段的是‘回旋支’,狭窄70%;这节‘前降支’有钙化,还有狭窄;而这节是他心肌损伤标志物异常升高的诱因:‘钝缘支’狭窄了100%,全堵了……”医生用笔轻点那些灰色的折角和曲线,对老陈的家人说,“想让他血管全通,我看至少需要7个支架。”

术前,老陈的家人们听医生提起过支架——如果造影时发现血管狭窄超过80%,医生将直接在血管中放置支架。“只要‘嘣儿’一下,那个小小的合金管子就会把血管撑开。”主治医生用食指和拇指比画着说。

1976年,德国医生安德里亚·格隆茨戈(Andreas Gruntzig)在美国心脏学会大会上首次提出,可以把一个微小的支架装进血管,把狭窄的部位撑开,血管就可以重新畅通。在此之前,世界医学界对冠心病患者的主流治疗方式是血运重建,即“搭桥”——取患者自身其他部位的动脉或静脉血管作为“桥”接于冠状动脉,以绕过冠脉粥样硬化狭窄部分,提高冠脉灌注,增加心肌氧供。这种需要开胸才能完成的外科手术因成本和风险过高难以得到普及,尤其对于急性心肌梗死的患者来说,搭桥术的时间远远超出缺血心肌的承受度,人们迫切需要一种替代方案。

但格隆茨戈医生的提议一开始并未得到医学界的认可。反对的医生和专家们担心,如果术中不慎造成斑块破裂和急性动脉夹层,再行紧急搭桥手术可能已经来不及。至于支架,即使介入手术成功,这些置于血管中的异物仍会带来再狭窄的风险。

尽管招致了普遍怀疑,格隆茨戈还是在第二年为一位患者实施了手术,他使用简单的厨房导管成功地撑开冠脉前降支80%左右的管腔狭窄,解决了心绞痛症状。为了让球囊手术后的血管保持扩张,一年后美国加州大学戴维斯分校的医学博士胡里奥·帕尔马斯设计了不锈钢管状支架——其灵感来自金属车床——在金属管上均匀开孔,即可形成一个靠膨胀维持刚性的可折叠结构。1994年,帕尔马斯的支架被获准用于冠状动脉,至此,支架植入术正式改变了全球冠心病的临床实践。到2013年,美国医学会发布的报告显示,支架已经成为使用率最高的医疗介入设备,全世界每年都有200万人佩戴冠状动脉支架。

在中国,冠脉介入治疗术在近20年里稳步增长。2008年中国冠状动脉介入沙龙备忘录显示,2005年到2010年,该手术总量增加40%。2007年,30个省的1078家医院共完成了14万台介入治疗手术,到2018年,中国支架植入数已接近10万,比上一年增加2万左右。《中国心血管健康与疾病报告(2019)》统计,当时中国冠心病患者平均植入支架数为1.46个。

老陈要植入的支架是一种涂有药物的合金微细管网,这是支架技术革新的成果,药物涂层可以干扰内皮细胞再生,显著降低支架带来的再狭窄率。近年来生物可降解支架研发上市,上世纪美国心脏学会大会上专家们的疑虑被慢慢打消。但对支架介入的适应证,以及介入术后长期不良反应的观察和讨论,始终是心脏学相关研究的一大主题。

正如支架起源所展示的,心脏支架的最佳适应证是急性心肌梗死,在两小时内接受溶栓和支架手术等治疗,就能最大限度地挽救受损的心肌细胞。因此,《中国经皮冠状动脉介入治疗指南(2016)》明确推荐,急性心肌梗死的患者,如果抵达能做支架的医院,一定先选择支架抢救。

但对于稳定型冠心病及其他类型的冠脉综合征,是否应该进行支架介入、何时行介入手术、术中应装配多少支架、使用什么类型的支架,都需要医生以《指南》为基础,根据经验迅速做出判断。在《指南》中,这被称为“风险-获益评估”。比如,大量研究表明,与裸金属支架相比,尽管药物洗脱支架(第一代)可以减少术后再狭窄的发生率,却可能增加一年后支架内血栓形成的发生率,因此,在2006年新一代药物涂层支架上市之前,如何结合患者的实际情况选择支架类型就成了医生必须考虑的问题。

对于老陈,他需要面对的则是多个支架带来的复杂血栓风险。尽管此刻,躺在手术台上的他和手术室外忧心忡忡的家人们尚未了解这一切。支架的麻烦

2021年3月,老陈先后接受了两次支架介入手术。第一次放入一个支架,复通了完全堵塞的钝缘支,第二次则在回旋支和右冠一次性放置了三个支架,这次的手术时间比上次长一倍还多。

要适度下床活动呀,出院时医生嘱咐。可手术后的第一个月,老陈几乎没怎么出过家门。一方面是不愿让熟人看到自己的病容,另一方面两次手术让老陈自觉“大伤元气”,剩下的那支钙化的血管,还要继续放支架吗?全家人举棋不定。

在北京工作的女儿决定将老陈的病历和造影视频带去中国医学科学院阜外医院,那里是国家心血管病中心、心血管疾病国家重点实验室、国家心血管疾病临床医学研究中心所在地。在这里,她却得到了一个意外的消息:阜外的医生认为,对于老陈的病,更合理的治疗方式是搭桥,而不是放支架。老陈的冠脉造影显示,左主干或主要的三支血管狭窄≥70%合并严重广泛心肌缺血,是冠状动脉旁路移植术,也就是“搭桥”的重要指征。

如果说支架是开路,搭桥就是绕路。对于并非急性心梗,但又有冠脉主干病变、多支病变、心功能不全和糖尿病患者来说,搭桥的优势远大于单纯支架手术。然而,由于需要开胸直视心脏操作,搭桥的技术难度更高,大部分基层医院并没有实施条件。即使有开胸能力的医院,除非有明显不利症状,大部分和老陈一样的稳定期病人仍只收到上支架的建议,即使向医生提出疑问,也只得到简单的“搭桥要开胸”“支架不用开胸”的回复。据《中国青年报》报道,2019年,全国有能力做心脏外科手术的医院有700多家,其中一半医院的年手术量在50例以下。

但患者的个体情况千差万别。有时看似“不危险”的支架,更可能导向复杂的后果。直到目前,多个支架在血管中的相互作用尚不明确。支架作为一种异物,在撑开血管的同时会造成斑块破裂,随着时间推移,内皮细胞重建,支架与血管又融为一体。一个月后复查时,县医院的主治医生告诉老陈,他感受到的来自胸前的微麻很可能就是内皮生长带来的刺激。阜外医院的医生则提醒他,一年内要尤其注意任何来自心脏的刺痛和不适,因为内皮生长还会带来另外的后果:支架内血栓。一旦血栓脱落,很可能危及生命。

于是,老陈没事儿总摸摸胸前壁的毛病就这么留了下来。

早在2005年“第二届中国冠心病介入沙龙”上,就有专家提出“支架滥用”的问题。当时有数据显示,2004年全国共完成冠状动脉介入治疗5万例,其中90%以上使用了支架。

早在2005年“第二届中国冠心病介入沙龙”上,就有专家提出“支架滥用”的问题。当时有数据显示,2004年全国共完成冠状动脉介入治疗5万例,其中90%以上使用了支架。

2012年,中华医学会心血管病学分会主任委员胡大一在第14次全国心血管病学术会议上公开表示,“我国滥用心脏支架的问题已相当严重,不少患者一次性就被放入3个以上,有的甚至被放入十几个”。这位自1998年就开始在中国“大力推广支架使用”的医生认为,从临床上看,12%的患者被过度治疗了,38%的支架属于可放可不放。

他的论断在当时引起了媒体和社会的广泛讨论。2013年2月,新华社刊发的一篇有关滥用心脏支架的报道引起了全社会的广泛关注。该报道称,济南的一位冠心病患者在住院后,共接受了5次心脏支架手术,先后被植入7个心脏支架。

2016年,《中国经皮冠状动脉介入治疗指南(2016)》更新了内容,明确指出“建议以冠状动脉病变直径狭窄程度作为是否干预的决策依据”,与2012年版的《指南》中“任何血管狭窄≥70%伴心绞痛,且优化药物治疗无效者即可采用介入治疗改善预后”的判断不同,这次的更新认为,狭窄≥90%时可直接干预,当狭窄<90%时,应对有缺血证据的病变进行干预。

但更新的《指南》并没有改变支架广泛使用的局面。直到2020年,老陈的病友、今年48岁的黄阿姨突发心梗被送往广东省一所三甲医院时,院方在给她做了首次支架介入手术后,又在半年内陆续为她装了另外3个支架,介入中心对支架介入指征的判断依然遵循着2012年版《指南》70%的标准,也并未对其进行过血流储备分数的相关测定。

这一情况并非个例。来自《中国心血管健康与疾病报告(2019)》的数据显示:对我国4家心脏中心3452例行介入治疗的患者进行的评估中,有1/5的患者指征选择不适宜,而确证指征选择适宜的不足1/3。

10年来,“支架滥用”的争议始终没有停止过。以胡大一为代表的专家们普遍认为,这与当时医疗体制中存在的灰色交易有关,支架作为高值医用耗材,从厂家、中间流通商到医药代表,每个流通环节都存在水分。据2014年《齐鲁周刊》的报道,一个国产支架的出厂价为3000元,到医院的价格为1.15万元,医院售给患者翻倍至2.7万元,同类进口支架到岸价6000元,到医院推至2.3万元,医院售出则在3.8万元上下。

2020年12月,国家组织高值医用耗材联合采购办公室首次推行国家高值医用耗材集中带量采购。“集采”通过在招标中明确采购数量,让企业针对具体的数量报价,挤掉了中间经销商的差价,导致高值耗材大幅降价。尤其是冠脉支架,均价从1.3万元跳水至700元左右,降幅达93%。

2021年3月,老陈成了最早几批用上降价支架的患者。仅相隔一年,同样档次的支架,他的手术花费只有病友黄阿姨的1/6不到。真实世界

“集采”大幅压低了支架的利润空间,但让人意外的是,支架在治疗中的使用并没有因此减少,甚至还引发了一个小高潮。

据健康资讯媒体“八点健闻”报道,2021年整个1月份,全国各地多数公立医院的心内科做冠脉支架手术的病人明显增多。2月,年前做冠脉支架的患者数量才“释放”完毕,有的公立医院做冠脉支架手术的病人渐渐回落至去年的平均水平。由于利润空间被大幅压缩,长支架大幅减少,带来了短支架的多个多次使用;支架价格下降但检查费用上升;未进入集采的药物球囊使用率增高等等。河南省一所三甲医院心内科的罗医生向本刊记者谈起,支架降价后,医院的介入导管室曾接到“未来要多做手术,薄利多销”的要求。

“趋利模式没有改变,支架滥用的现象就不会得到根本遏制。”2021年初,胡大一在个人微信公号中发布了一则采访。他在其中预言了“集采”后支架应用的现状:“支架降价不意味着过度医疗的终止。支架降价了,过度医疗不终止的话,许多医生可能会转向用药物球囊和可降解支架。”

除了公立医院长期延续的趋利模式之外,支架介入手术的增长动力还来自评估方式的变化。

2017年,原国家卫计委发布《胸痛中心建设与管理指导原则(试行)》的通知。明确规定二级以上医院都要新建立胸痛中心。到2019年4月,胸痛中心总部注册的胸痛中心数量近4000家,其中2000多家来自县域,占注册总数的50%以上。

胸痛中心的建设,原本是为了提高突发心血管急症的迅速处置能力,促进国家分级诊疗体系形成,但在不少地区,是否拥有“五大中心”成为县级医院升级的重要指标,“胸痛中心”是其中之一。胸痛中心评估“标准版”明确要求,能够操作经皮冠状动脉介入手术:过去一年手术量不少于200台,急诊不低于50例。

来自安徽、山西等多个基层医院的医生向本刊记者透露,在层层压实的评级要求面前,不少并不具备介入手术能力的县级医院采用外请专家、合作搭建等方式建成胸痛中心,习惯于“溶栓治疗”的心内科与院内急诊科室联系日渐密切,大量的介入手术为医院带来了收入和声誉。但由于整体诊断技术不足,许多医院尚不具备评估心肌缺血程度、射学分数等指标的评估技术,很多进入县级医院就诊的无症状冠心病患者和稳定型心绞痛患者被植入了支架。

2019年,国家心血管疾病医疗质量控制中心发布的2018年中国大陆地区冠心病介入治疗数据提示,全国412家区县级医院病例数81277例,较2017年增长22.64%,其中急性心肌梗死患者占比不到1/3,而直接行介入术病例占比超过一半,均高于全国平均水平。

但也有不少专家和医生认为,在如今中国城乡医疗资源尚不均衡的情况下,“支架滥用”更多是个城市问题,而在农村,面临的情况却可能恰恰相反。北京大学第一医院心内科主任医师霍勇等人提出,更辽阔的农村还有大量急性心梗患者没能得到应有的支架治疗,而正在全国大规模推广的胸痛中心建设,正是为了给这些患者争取那属于心肌细胞最珍贵的几分钟。

支架的未来

从医疗观念的角度看,作为一项在短短40年内即实现全球大规模应用的医疗技术,人们对支架介入手术的研究仍在不断更新。

2019年,由斯坦福大学研究人员领导的一项大型全美联邦政府临床试验表明,对稳定型心绞痛患者来说,进行介入治疗和仅接受药物和生活方式建议治疗效果接近,“几乎没有科学证据支持介入手术比单纯用阿司匹林和他汀类药物治疗更能有效地预防不良心脏事件”。2017年发表在《柳叶刀》上的一则研究报告也支持了这种说法:对于接受药物治疗的稳定型心绞痛患者,尽管支架“改善了血液供应”,但它并不能减轻症状。

这些研究结果多少有点反直觉,如果将冠脉比作水管,疏通后的水管一定会更流畅,更有益于周边环境。可人体是否真的可以与机械物质直接类比?我们又是否能真的像疏通水管那样疏通人类的心脏呢?毕竟,越来越多的研究证明,通过有氧运动,发生严重狭窄的冠脉甚至可以自我增殖,逐渐建立侧支循环,以满足心脏供血的需要。

但对那些身体里已经装上支架的人来说,这些讨论不那么重要。更重要的是,他们要如何和身体里的支架相处下去。如今,退休后的胡大一已经从反对“支架滥用”转向更复杂的“双心治疗”领域,希望解决心血管病患者伴发焦虑、抑郁等心理问题的困境。他在自己的微信公号里介绍,现在“不开药,不做检查,不装支架,只聊天”。

手术过去两个多月后,老陈终于接受了那些“小虫子”带来的难以言喻的麻痒,开始按时下楼散步,去公园里看朋友下棋。最近让他高兴的消息是,“听说钟南山也做过支架,但84岁的他身体依然强壮”。

他所在的病友群里,每天都有来自全国各地的患者们分享今日食谱和运动心得,他们中最大的68岁,最小的24岁,平均每人植入2个支架。每当新入群的“架友”为刚刚结束的手术患得患失时,大家的回复都是:既然已经支上,就不要计较太多。心向阳光,我们都好好活着。 医疗血管支架心脏支架介入手术冠状动脉硬化心脏支架手术经皮冠状动脉介入治疗冠心病的症状冠状动脉狭窄胸痛中心健康心血管病