再探三星堆现场:坑内万象

作者:薛芃 被眼前的这一幕震撼到无以言表。5月26日下午,我正在采访,摄影记者突然喊我:“唉,过来,快过来!”共事多次,他从未打断过我采访。我犹豫了一下,心想一定是很重要的事,便连声跟采访对象说“稍等”,一路小跑过去,到隔壁那间玻璃舱。

被眼前的这一幕震撼到无以言表。5月26日下午,我正在采访,摄影记者突然喊我:“唉,过来,快过来!”共事多次,他从未打断过我采访。我犹豫了一下,心想一定是很重要的事,便连声跟采访对象说“稍等”,一路小跑过去,到隔壁那间玻璃舱。

舱内是三星堆祭祀区3号坑,此前两天一直被塑料布盖着,看不清坑内的样子,只是听人描述过里面的盛况,看过一些局部照片,每次经过都只能想象一番。目前,坑内的发掘暂时减缓,考古工作者正在商讨接下来的器物提取方案。

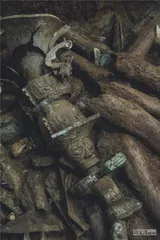

进入四壁玻璃的发掘舱,面前的3号坑,塑料布被揭开了。从坑口向下近2米的位置,露出密密麻麻的青铜器,混杂着象牙与填土,相互交错堆叠着,占满了整个坑,几乎没有一点空隙。都是似曾相识的物件,这让人更加兴奋。倒扣着的大面具上,躺着几根接近完整的象牙,由于常年与青铜器埋在一起,象牙上星星点点沾上了绿色的铜锈。面具周围散落着青铜人头像,平头的、圆头的都有,大量的眼形器也是一眼就能辨识出来。

一台被称为“鱼竿”的摇臂式摄像机开始了今天的工作——拍摄坑内器物。由于3号坑堆积得太过密集,没法下坑作业,“鱼竿”要在坑上完成微距拍摄。随着摇臂的晃动,镜头可以深入到离出土文物最近的位置,捕捉出土之前器物上的所有细节,包括纹饰、图案、铜锈、着色及与填土的关系等等,从各个角度记录下每一件文物被提取之前的面貌。

“鱼竿”是个很好的导游,带着坑外的人去观看,在繁复的堆积中找到一个相对清晰的方式。填土中偶尔露出玉石器和金器,靠近东北壁散落着一堆小海贝,白色和金色在土坑里格外显眼。距离大面具不远处,一只表面简约而干净的方尊倒在土中,除了简单的几何浅纹,只有肩部有凸出的兽面浮雕和鸟状饰件;而绕着它的是一件纹饰极其繁缛的大件青铜器,只露出一部分,看起来像是个大口尊的腹部,却也不能十分肯定。复杂繁缛的兽面纹样和那只有些清心寡欲的方尊相互裹在一起,一繁一简,很难想象它们来自同一个时间地点,就这么安静地在地下躺了三千余年。

站在坑边低头看到这一切时,不知为何,我脑袋里闪现出《权力的游戏》,各大家族势力的相互厮杀,复杂多变的人性与权力关系,暴力、血腥、忠贞、荣耀、阴谋,所有对《权游》碎片式的记忆和当初看剧时的激动全部在这一刻翻涌出来。这样对比并不妥当,但心情相似。器物层层叠叠地堆砌,复杂而环环勾连,没有一件器物可以全身而出,轻易地被提取出来,这是一个静态的“权力的游戏”,背后蕴藏着整个商王朝时期远在西南古蜀的物质与精神世界。

站在坑边低头看到这一切时,不知为何,我脑袋里闪现出《权力的游戏》,各大家族势力的相互厮杀,复杂多变的人性与权力关系,暴力、血腥、忠贞、荣耀、阴谋,所有对《权游》碎片式的记忆和当初看剧时的激动全部在这一刻翻涌出来。这样对比并不妥当,但心情相似。器物层层叠叠地堆砌,复杂而环环勾连,没有一件器物可以全身而出,轻易地被提取出来,这是一个静态的“权力的游戏”,背后蕴藏着整个商王朝时期远在西南古蜀的物质与精神世界。

这一幕似曾相识,1986年2号坑的发掘现场照片也是如此,所以考古工作者将2、3号坑视为“孪生兄弟”。从一开始,3号坑的发掘就与对2号坑的现有认知关联在一起。2号坑紧邻着3号坑,1986年由陈德安和陈显丹带队进行了抢救性发掘,三星堆也因此“一醒惊天下”。

3号坑则在2020年10月开始发掘,由四川省文物考古研究院和上海大学共同合作完成。杨镇是发掘舱内的现场负责人之一。所谓“发掘舱”,是一个恒温恒湿的玻璃工作间,3、4、8号坑各占一个发掘舱,5、6、7号坑则共用一个,如果要进舱下坑作业,必须换上防护服。杨镇每天守着3号坑,他告诉我,现在对3号坑的每一步发掘,都会以当年的2号坑为参照对象,采用平剖面结合对比的方式,确认这两个坑的密切关联。

首先,从坑的形制来看,两个坑都是长宽比相近、面积几乎相同的矩形坑,朝向一致,相距不远。其次,从填土上来看,也是相似度很高的黄褐色填土。记得去年采访陈德安,他说到得知3号坑被发现时,他还在成都家中,连忙打电话询问当年跟他一起参与过发掘又略有些考古知识的当地村民:“3号坑的填土跟1号坑更接近,还是跟2号坑更接近?”得到的答案是2号坑。因此,他判断在这8个坑中,与2号坑更相似的很可能是3号坑,而非早于2号坑发现的1号坑。

再说回来,2、3号坑在整体遗物的类别和埋藏方式上也相似度极高。表层是象牙,象牙下堆积着大量青铜器,包括大小面具、人头像、眼形器、太阳形器、神树残枝、尊罍礼器等。比照2号坑的堆积方式,丰富的青铜器下面就是玉器,从现在3号坑表面的零星玉器判断,提取完青铜器后,下面一层的玉器依然值得期待。

3号坑让人如此兴奋,很大程度是因为这些东西我们几乎都见过,既与自己的认知有所关联,又超出了此前的期待。与35年前考古工作者看到一坑完全不明所以的奇特器物相比,这兴奋来得更踏实。

“舱长”徐斐宏来自上海大学,对于下一步的发掘计划,他认为最大的难点在于判断文物之间的互相关系:它们是如何堆积的?有哪些完整器形?有哪些残损和零部件可能是同一件器物上的?“在坑内,也就是第一现场,首要工作是把器物的位置关系,包括整体器物和碎片的相对关系梳理出来。因为有些碎片如果不及时对应起来,之后会增加很多工作量,甚至会失去一些信息。”

“舱长”徐斐宏来自上海大学,对于下一步的发掘计划,他认为最大的难点在于判断文物之间的互相关系:它们是如何堆积的?有哪些完整器形?有哪些残损和零部件可能是同一件器物上的?“在坑内,也就是第一现场,首要工作是把器物的位置关系,包括整体器物和碎片的相对关系梳理出来。因为有些碎片如果不及时对应起来,之后会增加很多工作量,甚至会失去一些信息。”

在青铜器之上,原本铺满了象牙。经过几个月的发掘和提取后,象牙已经基本取出,露出现在的青铜器物层。1986年的那次抢救性发掘中,象牙提取是最大的一个技术难题。由于钙化严重,象牙出土后很容易碎成粉末,非常难保存,而且保存成本很高,1、2号坑的象牙几乎都没能保存下来。

这一次,象牙提取有了革新性的变化,裹保鲜膜、缠绷带,加以石膏辅助,主要用物理加固的方式来达成。象牙最初提取时,一根大约需要耗时3天,随着技术的熟练,后来3号坑提取象牙的速度最快可以达到一天两根,现在已经成功提取出70多根。提取之后的保存更难,目前都统一储存在特殊的冰柜中,等待进一步的保护方案。

由于2、3号坑相似,又都有很多残件,考古工作者希望能将两个坑中的青铜残件进行比对拼接修复,一旦拼对成功,就说明这两个坑是同时、同性质、同功用的。

对于这一点,常年进行三星堆青铜器修复的郭汉中最有发言权。在看过3号坑后,郭汉中敏锐地发现了几个神树的零部件,其造型、大小、风格都与2号坑最大的2号神树相似。事实上,现在在三星堆博物馆展出的2号神树,有一些零部件是后来复原的,并没有在1、2号坑中找到原部件,而现在,当3号坑浮出水面,2号神树是否可以通过拼对,还原成最初的样貌?又会不会有新的神树出现?

与3号坑仅隔着一道玻璃门,4号坑像是大哥身边的小弟,没那么耀眼。4号坑在整个坑群的东北部,开口是一个比较规整的正方形,走向仍是东北-西南,与其他所有坑一致。第一眼看到4号坑时,确实不知道该怎么看,它的信息没有3号坑那么清晰、那么有视觉冲击力,需要更深入地了解才能厘清其重要性。

与3号坑仅隔着一道玻璃门,4号坑像是大哥身边的小弟,没那么耀眼。4号坑在整个坑群的东北部,开口是一个比较规整的正方形,走向仍是东北-西南,与其他所有坑一致。第一眼看到4号坑时,确实不知道该怎么看,它的信息没有3号坑那么清晰、那么有视觉冲击力,需要更深入地了解才能厘清其重要性。

四川省文物考古研究院的许丹阳是4号坑所在发掘舱的负责人,也就是“舱长”。2020年国庆节刚过,他和团队就进驻了现场,是较早开工的一个团队。到现在,7个多月的时间,4号坑已经几乎挖到了坑底,距离坑口约1.5米,在所有坑中进展最快。

坑内是大面积的黑色烧土,有明显的火烧痕迹,连带着坑内破碎的陶片也被染得黢黑,难辨原貌。许丹阳补充道:“现在还无法确认这些黑色陶片与烧土的关系,或许是陶器经过焚烧后被埋入坑中,又或许在坑中进行过焚烧行为,陶器是在长年累月的掩埋中被烧土浸黑的。”除此之外,4号坑出土了各种类型的器物,最耀眼的是金带,还有鱼形金挂饰。可目前来看,4号坑的意义远不止于出土遗物,而在于肉眼不可见之处。

许丹阳指着坑内的烧土,解释道:“4号坑的灰烬层相对比较单纯,遗物较少,以竹炭为主,也有一些楠木焚烧的痕迹,甚至有零星稻谷焚烧的痕迹。这些植物在焚烧后呈炭黑色,而且色度很重,非常地黑。”根据这一现象,四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站站长雷雨做了进一步分析,他指出这些灰烬的成分至少可以说明,在晚商时期,这些植物尤其是稻谷在三星堆这个地方就已经存在,也可以为复原当时的祭祀过程、自然环境提供一些信息。

此外,灰烬层有另一个很大的作用,就是取样进行碳-14测年,确认器物坑的大致年代。今年3月,四川省文物考古研究院联合北京大学,对几个坑进行了碳-14年代数据测量工作,4号坑得到的数据被认为是比较有效的。根据以往的测年和研究,三星堆祭祀坑所处的年代在三星堆文化晚期,相当于殷墟时期,也就是晚商。而最新的4号坑测年数据显示,这个坑最晚的下限有可能进入西周初年。

《四川文物》最新发表的报告指出,4号坑的年代有68.3%的可能性落在公元前1123至公元前1054年,有95.4%的可能性落在公元前1199至公元前1017年。西周始于公元前1046年,与这个结果略有重合。“但碳-14测年的结果是有误差的,不能完全依据这个数据就断定,4号坑的年代到达西周初年。”许丹阳说。

无论是否到西周,这个测年给出了一个相对明确的时间阈值。三星堆祭祀区一直存在一个争议,就是8个坑的埋藏顺序,是同时埋的,还是有先有后?谁先谁后?因为这个问题对搞清当时的祭祀礼制,以及三星堆作为都邑的社会性质、权力结构等大问题都很重要。“现在看来,同时埋藏的可能性比较小。4号坑很有可能是最后一个,或是最后的几个之一。综合各方面信息推测,4号坑与1、2号的年代应该是有距离的,并非同时的。”雷雨说。

如果三星堆祭祀区的时间下限被推晚,就很可能与金沙遗址的存在时间有一段重合。通常认为,金沙是三星堆衰落之后兴起的另一个中心,那么,一旦遗存时间有所重合,会意味着古蜀国曾经有一段两个中心并置的时期吗?一切还都只是猜测。

4号坑内,肉眼看不见的信息中,灰烬层是其一,另一个则是丝织物。在3月份首次公布的发掘成果中,丝织物是最让我兴奋的,这是此前1、2号坑从未涉及过的领域。但在最近的检测中发现,1、2号坑的出土物中也有织物信号,只是在当年迅速的抢救性发掘中,没人看得到它们,也受技术所限,一直无法进行更进一步的检测和研究。

郭建波是四川省文物考古研究院文保中心的工作人员,在此次三星堆祭祀区发掘中,他的工作就是对织物的样本进行提取与分析。“首先要明确两个概念:丝绸残留物与丝蛋白信号。”郭建波说。丝绸残留物,指的是有明确经纬组织结构的丝织物,但大多数也是小到肉眼不可见,只有在显微镜的观测下才能看到它的形态。而丝蛋白信号,是一种通过生物学反应得到的能够显示或反映有无丝织物的信息,是不可见的,也更抽象。比如一堆填土,通过某种生物学的验证,检测出有丝蛋白存在的信号,则表明土中曾经有丝绸遗物。

郭建波是四川省文物考古研究院文保中心的工作人员,在此次三星堆祭祀区发掘中,他的工作就是对织物的样本进行提取与分析。“首先要明确两个概念:丝绸残留物与丝蛋白信号。”郭建波说。丝绸残留物,指的是有明确经纬组织结构的丝织物,但大多数也是小到肉眼不可见,只有在显微镜的观测下才能看到它的形态。而丝蛋白信号,是一种通过生物学反应得到的能够显示或反映有无丝织物的信息,是不可见的,也更抽象。比如一堆填土,通过某种生物学的验证,检测出有丝蛋白存在的信号,则表明土中曾经有丝绸遗物。

郭建波给我们看了几张照片,都是显微镜下的丝绸残留物。第一张来自3号坑大面具上提取的土样,经纬交错的一小块残片,实际尺寸仅有1.0×0.8毫米;另一张也是有经纬组织的,来自4号坑灰烬层,其实际大小为3.8×3.1毫米;再有一张,是来自4号坑的麻线,并非丝绸,一缕一缕的,没有经纬组织;目前最大的一个丝绸残留物,有1.8×0.8厘米,出自8号坑。如此便可理解,如果考古工作稍有一点不谨慎,这些微小的信息都将被错过。

从目前的提取来看,3、4、8号坑有丝绸残留物的出现,6号坑中也检测出丝蛋白信号。事实上,对丝织物的关注并不是从新坑发掘开始的。自2020年9月开始,郭建波就陆续对1、2号坑出土的青铜器进行检测,他意识到,丝织物一直都被忽略了;检测后发现,在曾经出土的残件和完整器物上,有13种器形、40多组器物上都有明确的丝织物附着。

丝绸残留多附着在青铜上,这是个有趣的现象。至少目前并未在陶器上发现,其他材质的器物,像金器、玉器,尚未进行大规模的检测。但青铜是目前与丝织物关系最密切的器物。“因为青铜器为丝织品的保留提供了生存条件,青铜上的锈蚀物有抑菌作用,锈是可以沿着丝织物的组织结构生长的,最终贴附在青铜器上成为一个整体。”郭建波说。又或者,与某种祭祀的礼制有所关联。

丝绸残留多附着在青铜上,这是个有趣的现象。至少目前并未在陶器上发现,其他材质的器物,像金器、玉器,尚未进行大规模的检测。但青铜是目前与丝织物关系最密切的器物。“因为青铜器为丝织品的保留提供了生存条件,青铜上的锈蚀物有抑菌作用,锈是可以沿着丝织物的组织结构生长的,最终贴附在青铜器上成为一个整体。”郭建波说。又或者,与某种祭祀的礼制有所关联。

发现丝织物意味着什么?一个基础性的认知是,纺织工艺的研究,填补了古蜀时期丝绸考古出土的空白。其次,几个坑的出土物几乎都与祭祀相关,祭祀形态、所需的祭祀物也都反映在这些出土物上,那么,丝绸的出现,“将为三星堆祭祀形态、体系的研究提供新的证据”。郭建波指出,2号坑出土的青铜大立人像身着华服,说明当时已经有先进的用丝制度和纺织工艺,丝织物的出现用实物印证了这一点。

早于三星堆时期的丝绸样本,出土非常少见。目前较早的是浙江钱山漾,早于三星堆近千年,但此后鲜有丝绸的考古实证出现。而这一次,丝绸样本的数量很大,虽然只能在显微镜下看清它们的样子,但仍然意义重大,可以勾勒出商代的部分丝织品面貌。

发现文字是这次对三星堆新坑发掘的最大期待之一。三星堆祭祀区属于商代晚期,此时中原地区已有大量甲骨文出现,甚至青铜铭文,因此,如果三星堆出现文字,并不是一件让人意外的事,但目前还没有。发现文字,最重要的是找到文字的附着载体,那么,古蜀的文字有可能出现在什么上面呢?丝绸的出现提供了一种可能性。“发现丝绸为发现文字或者符号提供了一个物质载体,其书写材料很有可能是朱砂、墨或是其他颜料。”朱砂,在3号坑的几件青铜器上有所发现,其中一件罍通体被涂过朱砂,还有一只小铜铃也被涂了朱砂。那当时的人会用朱砂进行书写吗?这是未来发掘的一个期待。

5月28日的下午,黎海超坐在5号坑的桁车上,正在跟其他工作人员讨论方案。由于5号坑较小,这个桁车是专门定制的,只能架在坑口上,上面也没有起吊装置,不能电动遥控,需要用的时候只能徒手搬上搬下。桁车,每个坑都有至少一个,可以载着工作人员深入到坑内但碰触不到文物。几个坑内都堆满了器物,无从下脚,为了进行无接触式发掘,只能通过桁车完成作业。5号坑的桁车很小,像个挂在坑口的手扶椅。

5月28日的下午,黎海超坐在5号坑的桁车上,正在跟其他工作人员讨论方案。由于5号坑较小,这个桁车是专门定制的,只能架在坑口上,上面也没有起吊装置,不能电动遥控,需要用的时候只能徒手搬上搬下。桁车,每个坑都有至少一个,可以载着工作人员深入到坑内但碰触不到文物。几个坑内都堆满了器物,无从下脚,为了进行无接触式发掘,只能通过桁车完成作业。5号坑的桁车很小,像个挂在坑口的手扶椅。

32岁的黎海超已是四川大学考古文博学院的教授,一直从事商周考古领域的研究。5、6、7号坑离得很近,又存在复杂的叠压关系,因此被规划在同一间发掘舱内,黎海超是“舱长”。我们面前的5号坑,面积是所有坑中最小的一个,深度也是最浅的,0.8米处便有文物埋藏。坑虽然小,却足够特殊。

今年3月份,半扇黄金面具就出土于5号坑,现在被转移到广汉考古整理基地保存。整理基地距离三星堆遗址区不远,这几个月发掘出土的文物都会在第一时间送到这里,进行清洗、检测或基础的修缮。我们看到这半个面具时,它被固定在泡沫板上,已经清理得非常干净,金光熠熠,光滑而细腻,表面几乎没有一点瑕疵,透着尊贵与崇高感,可以想见那个年代金属工艺的发达程度。这是5号坑目前出土的最大金器,除此之外,坑内散落着各种黄金和象牙碎片,但都比较小,密集地嵌在土壤内。

看起来,5号坑颇有点“黄金之坑”的意思。乍一看,没有头绪,这些细细琐琐的残碎器物为何意?黎海超指着南边的一溜解释道:“你看这些小圆金片,每个大约直径不到两厘米,但是都相隔十几厘米呈等距排列,至少这一个边都是如此。再看中间,看似无序,但隐约也可以分辨出它们的排布规律,很可能原先呈一个规整的网状,经过这么长时间,略有些错位,但整体被压在土层中,并没有发生太大的变化。”

而这些碎象牙,很可能曾经是一个精美的象牙雕刻品,在某种仪式之后,被砸得粉碎埋入坑中。再加上那半扇金面具,目前考古人员猜测,5号坑有可能掩埋的是巫师的行头,面具、象牙礼器、金片衣饰物,都是一位巫师在祭祀活动中需要的衣着。

这个推测,让5号坑充满神秘色彩。旁边的6号坑呢?更神秘,且无解。6号坑比邻着5号坑,形制相似,都是正方形,在所有8个坑中最小,边长2米左右,有一个空木箱子,且只有一个空木箱子。

当6号坑出现木箱时,所有人都激动不已。通常这样一个箱子里,一定会有重要的文物出土。可是把填土清了一大半,依旧只有填土。现场的考古工作者有些失望,将箱内土样拿去检测,仍没有什么重大突破。

当6号坑出现木箱时,所有人都激动不已。通常这样一个箱子里,一定会有重要的文物出土。可是把填土清了一大半,依旧只有填土。现场的考古工作者有些失望,将箱内土样拿去检测,仍没有什么重大突破。

黎海超每天都会盯着这只箱子琢磨很久,它到底是干吗的?为了保湿,减缓木箱因外界干湿度的变化而发生变化,它总被湿毛巾隔着保鲜膜盖得严严实实。木箱贴着坑内的一侧,可以看到其木质都已碳化成灰,但还维持着木箱的形状,必须保留一些箱内的填土来支撑箱子不坍塌。黎海超指着箱子的侧壁说,他发现箱子的下方也有一层灰,这层灰的灰质更散,他推测可能是草木燃料的灰。如果推测成立,那么就意味着木箱下面是焚烧遗留下的灰,这里可能烧过火。

在谈到整个祭祀区下一阶段需要攻克的难点时,雷雨认为,是火。所有坑内物是在烧之前还是烧之后埋入坑的?又是在哪里烧的?每一个坑的火烧痕迹都不相同,目前还很难勾勒出一个统一的推测。

面对木箱下的烧火痕迹,黎海超也有一个大胆的推测。6号坑的特殊之处在于,只有一个木箱,木箱之外没有任何遗物,黎海超认为当时很有可能会有一名祭祀人员站在坑内,也就是木箱边的空地上焚烧木箱,进行祭祀活动。就是说,这里有可能是祭祀场所之一,而不是单纯的掩埋器物的坑。木箱内依然会是重要的东西,只是我们目前不知道。雷雨推测如果没有无机质,会不会是已经腐烂的有机质,比如非常珍贵的肉?

5、6、7号坑之所以有趣,在于它们都在很大程度上超出了预判。更有意思的是,6号坑有一部分与7号坑重叠,压在了7号坑之上,但又没破坏7号坑内的遗物。6、7号坑的叠压关系,意味着6号坑一定晚于7号坑,但这个早晚是一个相对概念,晚一天也是晚,晚100年也是晚,目前还无法明确判断它们相隔的时间。而且不能确定的是,挖6号坑的人是否知道下面还有一个7号坑,这个问题如果无法解决,两个坑之间的关系也就很难厘清。

复杂的坑组关系,给四川大学考古系的工作增加了不小的难度,这是其他几个舱内不会遇到的问题。

因为特殊的叠压关系,6号坑阻碍了7号坑的发掘进度,导致7号坑被动地成了进展最慢的坑,必须等待6号坑发掘完毕才能展开全面发掘。黎海超告诉我,对5、6号坑的最新计划是进行整体提取,将5号坑内包含遗物的土层整体切走,6号坑的木箱整体提走,拿到实验室进行“实验室考古”。这样,7号坑就能正式开工了。

团队现在给7号坑开了一个解剖沟,挖出了10枚象牙,可这些象牙有的是完整没烧过的,有的只有牙尖部分有烧过的痕迹。于是又回到了那个关键的问题——火:如何燃烧?在何处燃烧?燃烧的流程、规则、礼制、祭祀物都是如何?还有另一个关键问题——几个坑埋藏的先后顺序。当所有坑的难解之谜最终都交汇到某几个共性的大问题上时,它们的关系就被紧密地捆绑在一起。目前的发掘是各坑独立进行,一旦有了阶段性的成果,它们将被合成一个整体,寻找相互之间更强的关联性,这或许能解开更多的三星堆之谜。

在最初的土表金属探测中,8号坑与3号坑是金属反应最强烈的两个坑,这意味着,这两个坑内的金属含量最多。按照现在3号坑的青铜遗物出土量来看,8号坑也绝不简单,这让所有人都很兴奋,并且充满期待。可这一期待从入场到现在的半年里,经历了几次波折,仍然尚未露出真容。在铲子未触及的地层深处,没有人知道是惊喜还是失落。

在最初的土表金属探测中,8号坑与3号坑是金属反应最强烈的两个坑,这意味着,这两个坑内的金属含量最多。按照现在3号坑的青铜遗物出土量来看,8号坑也绝不简单,这让所有人都很兴奋,并且充满期待。可这一期待从入场到现在的半年里,经历了几次波折,仍然尚未露出真容。在铲子未触及的地层深处,没有人知道是惊喜还是失落。

2020年12月,负责8号坑的北京大学考古文博学院开始进入三星堆祭祀区工作,他们是最晚开始发掘的一支队伍。负责人之一蔡宁告诉我,因为进场晚,也因为坑的面积最大、堆积物复杂,8号坑目前的发掘进度相对较慢。长5.1米、宽3.8米的开口,放到中国考古史上看也是罕见的大坑,这种规模对蔡宁和他的团队来说是不小的挑战。

5月27日,开工半年了,坑已经往下挖了一米多深。根据之前的检测,这个坑的深度应该在两米左右,再往下,便到达了生土层,也就是没有人类活动痕迹的土层,就不会有遗物出土了。

根据填土颜色的不同,考古人员将坑内的土进行分层。3月中旬,团队发现填土发黑的程度加重,初步判断是焚烧过的木炭的痕迹,再往下,土色越来越黑,此时已经到了第七层,小件器物开始陆续出现,便是我们现在所看到的灰烬层。

面前的这个大坑,遗物多集中在西半部分。与3号坑的琳琅满目不同,8号坑显得“逊色”一些。表面看起来什么都有,象牙、青铜、红烧土、玉器、金器……却都是小碎片,细细碎碎地散落在土壤中。用蔡宁的话说,是“没有大件,但覆盖丰富,能想到的有关三星堆的大部分器物碎片这里都有”。

坑土的表面零星铺着六七块白色毛巾,下面都是象牙。蔡宁解释道,象牙已经在地下被埋藏了数千年,现在让它们突然暴露于空气中,会导致本身所含水分迅速蒸发。为了维持象牙的湿度,他们要先盖一层保鲜膜,再铺一层浸湿但不能拧出水的毛巾,有时中间还需要再加一层塑料膜。

与象牙相比,青铜则害怕过度湿润,否则会产生新的铜锈。这样一来,既要保护象牙,又要保护青铜,这就对发掘过程中表层湿度的控制要求苛刻,而象牙和青铜,又恰恰是三星堆各坑中出土最多的两大类别。

到5月底,8号坑出土的遗物数量已有1800余件。雷雨告诉我,截至5月29日,6个坑初步统计的出土文物数量有5000多件,将近6000件,但这个数字是按照考古发掘流程中小件数目的编号,很多残片可能是同一个单体,因此完整文物数量达不到这么多。

在8号坑中,遗物的基数这么大,即便多是碎片,其中也仍有精品。5月20日,8号坑中就提取出了一件金面具残片,现在躺在整理基地的库房内。残片被小心翼翼地封存在保鲜盒中。跟它一起放入盒中的,还有提取时周边的填土样本,装在小密封袋里。

在8号坑中,遗物的基数这么大,即便多是碎片,其中也仍有精品。5月20日,8号坑中就提取出了一件金面具残片,现在躺在整理基地的库房内。残片被小心翼翼地封存在保鲜盒中。跟它一起放入盒中的,还有提取时周边的填土样本,装在小密封袋里。

工作人员取出这件残片,放在拍照专用的灰色毛毡上。残片沾满了土,还没来得及清理,却遮挡不住黄金的耀眼。这件面具比3月份从5号坑出土的半扇面具小不少,也薄一些,没有舒展开的金片还有些皱皱巴巴,可能在等级规格上有所差异,又或是有不同的功用。

这样的发掘与提取每天都在继续。8号坑的土色很复杂,有的地方炭黑色多,有的地方更偏黄褐色。各种复杂质感的器物和土壤混杂在这个大坑里,看起来斑斑驳驳的,倒像是一幅抽象画,找不到视觉的中心点,也很难去分辨每一个小碎片是什么。这是8号坑目前的难点,灰烬层里的东西太过繁复。因为全是碎片,大小不一,在发掘的时候很容易错过或不小心破坏,工作人员更得谨慎作业。为什么会有这么多碎片?8号坑的出现是否会对判断坑群性质提出新的思路?这两个问题是蔡宁最关心的。蔡宁分析道:“目前大家倾向于将8号坑看作‘填埋坑’,填埋坑是是个中性词,它像是一场大型祭祀活动之后打扫完‘战场’、倾倒废弃物的埋藏坑,因为一是坑内器物种类多,二是残片非常碎。”

由于一直没有看到大件青铜器,这似乎与最初的金属检测不符,蔡宁和他的团队一度产生怀疑。此时灰烬层的深度为一米多,离测量的深度还有大半米,而灰烬层又基本已经结束,下面会有完整的青铜器物或其他器物吗?或者又是超出预测的东西?按照现在的发掘进度,7、8号坑应该是最后结束发掘的,也会是最后把所有8个坑串联在一起的关键。

8号坑另一个重要的遗物是成形的红烧土块,这在其他几个坑内都没有。蔡宁解释道,红烧土在考古发掘中是很重要的信息,一旦有红烧土出现,意味着可能是房屋的墙体或者土台一类的残块,有些红烧土上还有凹槽和人工夯打的痕迹。有可能是建筑由于某种原因失火,房倒屋塌之后,人们将建筑垃圾也倒入坑内。

在这次主持发掘三星坑祭祀区之前,雷雨多年从事三星堆的城址考古。在三星堆遗址区里,每一个地点的土质他都很熟悉。雷雨指出,8号坑内成形的红烧土块跟青关山土台所出一致,而青关山是三星堆宫殿建筑基址的所在地,所以基本可以肯定8号坑内的红烧土也是建筑的痕迹。

建筑遗存的发现是8号坑的一大突破,它为盛大的祭祀活动提供了想象空间。古蜀人是在什么样的空间内进行祭祀?这些器物又常年以何种方式摆放在这个空间里?这些都是三星堆带来的新难题。“我们不仅要关注器物本身的价值,还要通过发掘,复原坑的形成过程。因为考古是先挖晚的,所见遗物通常与埋藏顺序相反,很多事情我们都要倒着去想。”蔡宁说。

三星堆祭祀区的主体文化遗存在整个三星堆遗址中年代较晚,属于三星堆文化的晚期。“现在看来,祭祀区的遗物和信息量很大,可以基本拼凑出三星堆文化晚期的测年和面貌。再与其他区域的信息相连,整个三星堆遗址的测年序列和面貌也会更加清晰。”雷雨说。在现有的祭祀区之外,考古队还在周边开了几个新的探方,想寻找有没有9号坑或者更多的坑。因为祭祀区与三星堆城址的“三星堆城墙”挨得很近,在拆去了原本挨着祭祀区的袁家院子后,祭祀区与“三星堆城墙”之间宽大的壕沟显露了出来,还露出一截大土堆,也就是三星“堆”的第二个堆的一半,第一个“堆”现在也只留存一半。壕沟意味着有水,是一条人工河,与不远处的马牧河交汇。祭祀区临河而建,这与金沙的祭祀区邻着摸底河的格局很像,又形成了两地在城市规划理念上的暗合。

三星堆祭祀区的主体文化遗存在整个三星堆遗址中年代较晚,属于三星堆文化的晚期。“现在看来,祭祀区的遗物和信息量很大,可以基本拼凑出三星堆文化晚期的测年和面貌。再与其他区域的信息相连,整个三星堆遗址的测年序列和面貌也会更加清晰。”雷雨说。在现有的祭祀区之外,考古队还在周边开了几个新的探方,想寻找有没有9号坑或者更多的坑。因为祭祀区与三星堆城址的“三星堆城墙”挨得很近,在拆去了原本挨着祭祀区的袁家院子后,祭祀区与“三星堆城墙”之间宽大的壕沟显露了出来,还露出一截大土堆,也就是三星“堆”的第二个堆的一半,第一个“堆”现在也只留存一半。壕沟意味着有水,是一条人工河,与不远处的马牧河交汇。祭祀区临河而建,这与金沙的祭祀区邻着摸底河的格局很像,又形成了两地在城市规划理念上的暗合。

随着发掘的深入,遗物和信息将会越来越多,有些问题将被解决,也会有更多的问题与推测不断出现。考古工作者在做的工作,就是试着通过一个器物、一个坑、一个区域和现场的所有蛛丝马迹,去复盘当时的一个场景,再由诸多场景复盘一个更大的社会格局,最终,考古学将在这里与历史学相会。 考古三星堆文化文物博物馆三星堆青铜器文化蔡宁郭建波祭祀