往事悠悠——回顾我的艺术生涯

作者:李菁

口述 / 吕恩

戏剧启蒙

我本姓俞,叫俞晨,是江苏常熟人。常熟本地没高中,初中毕业后,一般人家都让孩子到苏州继续读,但母亲希望我到上海

去。我于是进了上海正风中学,那所高中在上海交大附近,男女同校,我后来才知道这里是地下党的一个据点。

教我们语文的老师姓任,我们喊他“任先生”,他就是后来著名的戏剧大师于伶。他在学校组织了“正风剧社”,组织同学

演话剧,我个子高,又会说点普通话,就让我跟着演戏。有一次电影明星篮球队来学校和我们校队比赛,金焰、刘琼、田方、王

人美等明星都来了。这条消息在报纸上登出后,正风学校的名声格外响。我想能把这些明星请来打球,一定和于伶先生有关。

那时有一个“四十年代剧社”,金山和王莹等都在里面。有一次任先生跟我说,金山他们要到南京演戏,你跟他们个子差不

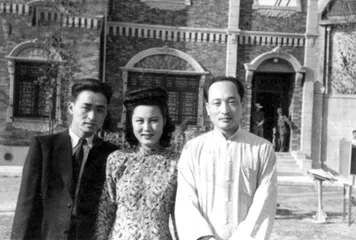

1948 年,电影《火葬》外景队游颐和园留影。右至左 :张骏祥、白杨、吕恩

1948 年,电影《火葬》外景队游颐和园留影。右至左 :张骏祥、白杨、吕恩

多,暑假跟他们一起去演戏吧!我回去跟母亲商量,但母亲不同意我去演戏,觉得这样败坏了门风。

没想到若干年后,当年没实现的舞台梦会在重庆实现。抗战爆发后,我一路流亡,中间曲曲折折,阴差阳错,1938年在重庆

考进了国立戏剧学校。

国立戏剧学校是1935年成立的,是全国唯一的一所戏剧最高学府,从美国留学归来的余上沅被聘为校长。学校人才济济,教

2004 年 7 月,吕恩做客“电影传奇”

2004 年 7 月,吕恩做客“电影传奇”

务主任是曹禺,张骏祥、黄佐临与金韵芝(丹尼)夫妇、梁实秋、吴祖光等都在学校任过教。我入学时,学制还是两年,一年后

改为三年。为了躲避日军轰炸,1939年学校迁到四川宜宾的江安,这是一个小城,十字路口一条街,十分安静,是读书的好地

方,但相对闭塞。我们刚到那里时,校长告诫我们:出门上马路男女不能并排走,女生不能光脚,衣服的袖子要足够长。不过我们

在这里待了六七年,把那里的风气都扭过来了。

戏剧学校有两位老师对我一生影响最大,其中一位便是曹禺。曹禺当时在学校任教务主任,我们都习惯喊他“万先生”(注:

曹禺原名万家宝),那时他还不到30岁,已经创作了《雷雨》、《原野》、《日出》而名声大震。他对别人一直很和气,对老

1951 年,吕恩在电影《红旗歌》中饰马芬姐(左二)

1951 年,吕恩在电影《红旗歌》中饰马芬姐(左二)

师、同学、工友,对所有人都好。戏剧学校并不大,有100多名学生,吃、住都在一起,彼此都认识。上课时是老师,下了课像同

学一样,一起打球、游泳。曹禺是书呆子型的人物,喜欢看书,谁读书读得多,他就喜欢谁。

1958 年,北京人艺演出《红旗飘飘》结束后,周总理与演员亲切交谈

曹禺给我们开了两门课:西洋戏剧史和剧本选读,有时也给我们导戏。我最喜欢上的是“剧本选读”,比如他讲《罗密欧与朱丽

叶》,用原文朗读,一会儿扮罗密欧,一会儿扮朱丽叶,有声有色,投入得都听不到下课声,经常是连讲两节课也不休息。万先生的

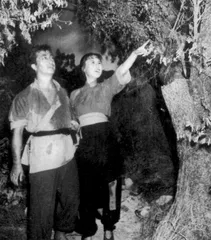

1959 年,吕恩在话剧《伊索》中饰女奴梅丽达

1959 年,吕恩在话剧《伊索》中饰女奴梅丽达

课特别受欢迎,来听课的人很多,经常连窗台都坐满、走廊外都站满了。

生活中的曹禺大大咧咧、不修边幅,他可以穿上两只不同颜色的袜子上街而若无其事。有一天他穿着很厚的一件棉袄来,说

这几天胃不好,我们在底下看,发现他的肩一抖一抖的,好像的确病得很重。下了课他到休息室休息,一脱棉袄,一只耗子突然

从棉衣里蹿出来,吓得他脸都白了,一下子扔掉衣服跑到墙犄角里大喊:“耗子!耗子!”原来天气太冷,耗子钻进棉袍里去取

暖,因为棉袍里子破了,耗子一直钻到棉花里出不来,却不巧被曹禺穿在身上了。不久曹禺写《北京人》把耗子贯穿在整个剧本

中:耗子咬坏了曾文清的字画,愫芳为他修补,加深了他俩之间的感情;耗子啃空了曾家大院使曾家大院门庭墙院倒塌??这也可能

和这段“闹耗子”的生活有关。

曹禺的第一位夫人叫郑秀,是他清华时的同学。那时郑秀也住在学校里,我们喊她“万师母”,郑秀大户人家出身,比较讲

究,她经常把水、肥皂、毛巾、换的衣服都准备得好好的,然后把曹禺推进去,郑秀在门外听见水哗哗的声音,以为曹禺在洗澡

就放心了。

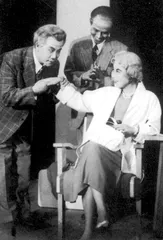

( 1949 年,吕恩(右)在澳门与黄苗子、郁风、张大千合影 )

( 1949 年,吕恩(右)在澳门与黄苗子、郁风、张大千合影 )

有一天郑秀听见里面半天没“哗哗”的声音了,她有点着急,推门一看,发现曹禺衣冠整齐地坐在小凳上倚着浴缸睡着了,

一手拿着书,另一只手却拿着毛巾放在浴缸里,原来他经常就是这样“应付”郑秀的,这件事在我们学校传为笑谈。

当年,曹禺和郑秀也是经过一番热恋才走向婚姻的,但遗憾的是,这段炽热的感情没有维持多久,有了两个女儿之后,曹禺

在江安又爱上一位“愫芳”式的人物。郑秀与曹禺一直分居到1951年,后来还是在万分痛苦中和曹禺离婚,但郑秀还一直深爱着

1948 年,吕恩在香港

1948 年,吕恩在香港

他。有一次我在街头偶遇郑秀,还是习惯地张口就喊“万师??”但又觉得不合适,郑秀听到后,眼泪刷地流了下来:“我早就不

是你们的‘万师母’了??”

17 岁的吕恩

17 岁的吕恩

另一位对我影响非常大的老师是张骏祥。张骏祥与曹禺是清华大学的同学,毕业后考上了庚子赔款留学生,去耶鲁大学读戏

剧。而留在学校里的曹禺写出了《雷雨》,名声大噪。1939年冬,曹禺专程到重庆迎接张骏祥来校执教,他们的友谊也维系了一

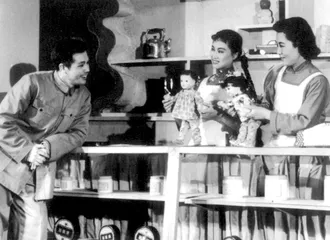

1958 年,吕恩在话剧 《女店员》中饰魏大嫂(右)

1958 年,吕恩在话剧 《女店员》中饰魏大嫂(右)

生。

张骏祥来到剧校后,任我们第四届学生的班主任,教“导演”和“舞台美术”两门课。张先生戴副眼镜,嘴里老含着一个烟

吕恩在话剧《雷雨》中饰演蘩漪

吕恩在话剧《雷雨》中饰演蘩漪

斗,仪表堂堂,和他的好朋友曹禺形成鲜明对比。张先生很严厉,又加上国外回来的背景,有的学生非常怕他。他每次讲完课,

都要留些作业,下堂课讲评。有一次,一个同学得了疟疾,每天定时发烧,张先生留的作业没交出来。第二堂课,张先生不知道

他有病,当场训了他,他一时无法申辩,结果一着急,出了一身汗,当天没有再发烧,竟然把他的疟疾“吓”回去了,此事传开

后,大家都知道了张先生的严厉。

我在学校时功课比较好,两年基础课学完之后,第三年我可以从表演、导演、编剧和舞美选一门主科,我选了“编剧”。张先

生知道后对我说:“你应该学表演,你个子高,有形象,在舞台上戳得住。我知道你也能表演。”我说我是南方人,语言不好,他说:

“语言不好可以学,以后你不许跟上海人在一起说家乡话了,如果见到你说上海话就罚你五分钱一次。”之前我一直对演戏没信心,

张先生告诉我:“学,学,学!”也正是在他的鼓励之下,我一点点地开始了演戏生涯。从某种程度上说,张骏祥对我的职业生涯影

响更大。

黄金时代

在戏剧舞台上,我不是一夜之间红起来的,而是从跑龙套一直演上去的,但幸运的是,我经历了中国话剧的黄金时代。

1941年,张骏祥根据他从美国回来时的经历编了一部喜剧——《美国总统号》,描写了抗战中政客、长舌妇等形形色色的

人,我在里面演一个交际花。虽然这部戏我并没有“出来”,但这是我加入中央青年剧社(“中青”)、作为职业演员演的第一

部戏。

1942年,《北京人》在重庆复拍,我很幸运成了“曾瑞贞”这一角色的扮演者。在第三幕第一场我演的瑞贞和张瑞芳演的

“愫芳”有一场对手戏,是两个孤独的灵魂彼此心灵的表白。记得排练时,演着演着我的情绪和“瑞贞”这个角色搅和到一起,

我一时泣不成声,连台词都说不出来。这时张骏祥喊了声“停”,他过来跟我说:你的情绪是对的,但演戏不同于生活,要学会控

制情绪,到该放开的时候才让它排山倒海般地急泻出来。张先生在这部戏里对我的调教,让我学会如何控制感情和积累感情,使

我终生受益。

《北京人》让戏剧界的前辈们认识了我。夏衍、陈白尘、应云卫等戏剧界的老前辈都打听我这个新人,剧社里的人也带我去

认识他们。

在当年的重庆舞台,还有一件特别值得回忆之事,便是《安魂曲》的上演。

1942年底,国共关系再度破裂,我们排的很多现实主义的话剧都不让上演,说是为共产党宣传服务。以前每到雾季,重庆舞

台上演出缤纷,而那一年很多剧团的戏都停了,一反常态地陷入了萧条。所以大家转而投向历史题材,郭沫若的《棠棣之花》、

《屈原》等都是这个时期创作的。因为审查起来,古装戏比较容易通过。

张骏祥找到了也在重庆的焦菊隐先生,请他翻译了匈牙利小说家贝拉·巴拉兹描写莫扎特的话剧《安魂曲》。张先生又找来

曹禺扮演“莫扎特”这一角色,曹禺、张骏祥和焦菊隐三位戏剧大师在同一出戏里演出,这可能是中国话剧史上唯一的一次吧。

不仅如此,当时还有很多在文化界很有影响的人都参与其中。比如,第一幕演莫扎特在他情人家中拉小提琴,传到舞台下的

琴声是实际上是大音乐家马思聪在后台拉出的。第二幕在歌剧院门前传出的歌剧《费加罗的婚礼》是声乐家蔡绍序和胡雪谷在后

台唱出来的。第三幕露天街市上小咖啡馆里传出弦乐四重奏,是马思聪和大提琴家朱崇智演奏的——要知道,那时候并没有录

音,所以每一场他们都要亲自跑到后台或拉或唱。刚从英国回来参加抗日的舞蹈大师戴爱莲来教我们跳宫廷舞,她要求非常严

格,要我们穿高跟鞋、长裙子,先学走路平稳,再教舞步,所以这部戏的阵容,我不敢说是“绝后”,至少也可以说是“空前”

的。

不久,中国艺术剧社排曹禺新改编的《家》,金山找我去演里面的周氏这个角色,我跟着他到了临江门附近的“中艺”的宿

舍,和张瑞芳住同屋。虽然周氏也是个小角色,但是我都是和当时最有名的大导演、大明星和大演员一起合作,从旁学习导演如

何把他的意图传递给演员,大演员是如何一步步地塑造人物的。

1943年,我离开重庆,加入到了“中国艺术剧社”,在“中艺”一年多,我参加了《家》、《棠棣之花》、《天国春秋》等

很多剧目的演出,也跟随“中艺”在四川很多地方巡回公演,几乎每天在舞台上轮换着演出那几个大剧目。这些经历给我非常好

的实践机会,又让我开阔了眼界,对人物的塑造有了更多的自信。抗战8年,是中国话剧的黄金时代,也是我个人艺术生涯的巅峰

时期。

从戏剧到电影

1945年抗战胜利,我和秦怡坐着《新民报》复员的车辆,由张恨水领头,离开重庆回到阔别8年的家乡。回到上海后,一切

从头干起。

1947年,张骏祥写了一个讽刺国民党接收大员的戏叫《还乡日记》,他自任导演,约我来演。我从来没有拍过电影,不知该

如何回答。张骏祥劝我:“这部电影除了白杨一个有拍电影经验外,其余都是第一次参加,包括我自己,我们可以商量着办。”

拍我的第一个镜头是,导演喊:“预备,开始!”突然我面前有一块木板“啪”的一响,我吓了一跳,顿时也说不出词来,张

先生告诉我这是为剪接镜头必须的记录,但如此几次,我还是一听到拍板声,就说不出话来。我想我浪费了不少胶片,肯定要被

导演骂了。但没想到,他和工作人员商议后过来告诉我:“这样吧,我一喊‘开始’你就演,我喊‘结束’后再打拍板,让你的镜

头倒过来接,我和剪接人员说好了。”我的第一部电影就这样拍成的,没有张先生,我不会拍电影。

1948年,夏衍从香港来信,要上海去一批导演、演员到香港,参加拍摄一些进步电影。我、吴祖光、张骏祥等都加入了永华

影业公司。“永华”的老板叫李祖永,回国后靠印刷挣了不少钱,后来在香港地区创办电影公司,他并不懂电影,但有钱,他当

时投资了200万美元买了个“背景机”,《虾球传》里面海里的镜头就是用他的背景机拍的。公司有两套人马,他的想法是,一套

人马拍商业电影赚钱,我们这一套人马拍文艺片赚名。

吴祖光改编了一个剧本叫《山河泪》,要在香港永华电影公司拍。女主角由白杨来演,而因为种种原因,另一角色“玉娃”

一直没人演。老板很着急,有一天他和张骏祥吃饭提起此事,张骏祥推荐我来演。李祖永和张骏祥是耶鲁的同学,他们一直在用

英文交谈,我听懂了张骏祥跟他说的一句“I guarantee”(我保证)。老板也答应了,让我第二天就去签合同。张先生嘱咐我,

只管好好演戏,其他的事都有他去办,他做我的担保人。

《山河泪》结束不久,张骏祥让我参加了他的另一部电影《火葬》的拍摄,起用的仍是白杨、陶金和我——张骏祥虽然后来

还是和白杨分开了,但在我看来,白杨在他导的那几部戏里,都是演得最好的。《火葬》的角色和第一部戏反差很大。演完之

后,老板很满意,那时白杨早就出名了,他说吕恩是新人,要多宣传。等到第三部电影《虾球传》时,已是老板亲自来找我,要

我演了。可惜这几部电影都没有被中国电影资料馆收藏进去。

这三部戏拍完后,我们都回到了内地,我和张先生一南一北,没有再合作的机会。张骏祥在许多人眼里都是严厉而不可亲

的,但对我而言,他是我感激终生的一位恩师。解放后,张骏祥没做导演而从事行政,挺可惜的。不过令人欣慰的是,他和著名

歌唱家周小燕又组成了家庭,成为各有成就的一对夫妇。

张先生老年后,得了一种奇怪的病——血压坐着平稳、卧着偏低、站着升高,所以他平时只好一直坐着。“文革”后我每次

去上海,都会约张瑞芳一起去看张先生。有一次我们事先打电话约好了拜访时间,但因为有事迟到一会儿,按门铃后开门一看,

张先生就站在门里,我们赶紧把他扶到屋里坐下,张先生说:“我沏着好茶等你们等不及了,就到门口来等了。”他还是那个急性

子。他见到我非常高兴,问北京、问家宝(曹禺)、问吴祖光,眼神已变得慈祥许多。他告诉我们,夫人平时忙着教学生,经常

不在家,两个孩子又在国外,家里只有他和一个老保姆,他又出不去,我们听出他有点寂寞。1996年11月,传来张先生去世的噩

耗,我还没从伤心中缓过来,又传来曹禺去世的消息。没想到两位老朋友,就这样相偕而去。

往事如烟

1938年我就认识了吴祖光,他最初的身份是校长余上沅的秘书,后来也给我们上课,教我们国语,后来又教中国古代文学

史。吴祖光是个天才,脑子特别聪明,我看他写东西一点也不痛苦,玩着玩着就写出一个剧本。我从学校出来到了中央青年剧

社,当职业演员,他是编剧,我们在一个剧团成了同事,他对我说:“吕恩,没事别玩,多看看书、写写字。”他脾气也好,对人

也不错。我也没多想,一直拿他当好朋友,我演我的戏,他写他的剧本。

吴祖光后来写《牛郎织女》,他和我们一块到成都演出,我们就是那时慢慢好上的。但不知为什么,我对他就是没有热恋的

感觉,我年轻时脾气比较急,他黏黏糊糊的,我感觉我们更像是好朋友。1944年八九月间我回到重庆,吴祖光留在峨眉山写剧

本。是宋之的把我送到“二流堂”去,我和郁风的妹妹一起住。吴祖光冬天才回来,我们开始了一段同居生活。

吴祖光和我通信,也和别的女孩子通信,奇怪,我一点儿也不嫉妒。他对别人说:“要是吕恩嫉妒,她就有爱我的意思了。”

我就是不嫉妒。他中文底子深,语言也很好。我是江苏常熟人,学表演,他就纠正我的语音,他还教我写字,我很听他的话。他

还鼓励我记日记。挺好的,就这么一种关系,很多人也知道了。他没有提出来正式结婚,我也没提,也不想结婚。但那时两个人

开始住在一起了。

有一次我回常熟老家,他没有和我商量,临时来了。当天晚上他和我母亲说了一晚上话,两人很投机。母亲对他很满意,第

二天他走了,母亲对我说:“他对你不错,又挺有学问的。你回去跟他结婚去。”我那时刚刚结束了痛苦的第一段婚姻,还不想就

结婚呢,母亲说:“他已经说好了,三天后你回去就结婚,婚礼都准备好了。你一定要结婚。”我想反正我也是要结婚的,感情虽

然不是那么深的,但还是有感情的。1946年3月,我们在上海梅龙镇酒店结了婚。主婚人是夏衍,叶圣陶证婚。

我们俩生活方式不一样,吴祖光虽然祖籍常州,但他是在北京长大的;而我是南方人,到北京已经很晚了,对北京欣赏而不习

惯。他喜欢京剧,我喜欢跳舞,他要吃饺子,我要吃米饭。有一次吴祖光和丁聪带我去看麒麟童的戏,看着看着我就睡着了。他

就说:对牛弹琴!而我在上海,跟赵丹、唐纳、郑君里这些人跳舞时,他就在下面看着。我们那时各住一个房间,他那时做编剧,

我晚上出去拍电影回来得很晚,早上醒来时他已经出门上班了。我们俩每天都不见面,有事互相留纸条。这些看似是小事,但时

间一长就会影响感情。

我刚认识吴祖光时他还没什么名气,后来他在香港名气大了,很多人围着他,他也跟很多人关系好。我这个人脾气挺怪的,

他越是红,我就越不习惯叫我“吴太太”,我喜欢人家叫我“吕恩”。我们在香港就想分开。

吴祖光后来在北京认识了新凤霞,我们决定分手。我们没有孩子,也没有什么财产纠纷,没有吵。我们两人分开,朋友们都

理解。我花了几千块钱给他买了台莱卡相机和一套设备,那时我还比较有钱,几千块钱已经可以买辆汽车了,我还给他做了12套

睡衣带回来,好聚好散。后来我听说吴祖光和新凤霞在欧美同学会结婚,为了筹办婚礼,吴祖光把那台莱卡给卖了,我起初还挺

不高兴的。但郁风批评我心眼小,她说:“你送给他就是他的了,他怎么处理是他的事。”我想想,也是。

其实他和新凤霞在一起非常合适。他们的趣味、习惯什么都一样,新凤霞也很崇拜吴祖光,他们在一起我真的一点也不生

气。吴祖光生气“我不生气”,总是觉得我不爱他。

离婚后他还来看过我。我在西苑“革大”学习的时候。那时我抽烟,他送我一条烟。他问我:“你知道今天是什么日子?今天

是你的生日。”我都忘了。我说,我们的关系已经结束了,以后你不要单独来看我。他说:“为什么呀?朋友还是可以的。”我说:

“你现在的婚姻很美满,新凤霞很爱你,爱情是眼睛里揉不进沙子的。我就不要做那粒沙子。”以后我们就没有再单独见过。

2002年,我最后一次看见吴祖光。他是被背下楼、背上车的。他弟弟祖康指着我问他:“你认识她吗?”他点点头。人已经瘦得不

成样子了,轮廓变形了。这是我最后一次见他。

吴祖光的字很漂亮,文笔也漂亮,可惜这些信我都没有保留。当年他给我写信,也给秦怡写,那时追秦怡的人很多,他也是

其中一个,他给秦怡写信称“美女孩”,给我写信叫我“傻女孩”。

秦怡是公认的美人,很多人都追过她。赵丹跟叶露茜分开后,追秦怡追得一塌糊涂。那时我们在拍《遥远的爱》的外景地,

好多人开了车来找秦怡,赵丹看到了那些朋友,拉着我的手痛苦地说:“看,又来一个,又来一个!”我说:“你怕什么?她如果喜

欢你,来了十个你也不怕!”他说:“我在追她,可她不喜欢我啊!我太穷,家里只有一只小板凳,我把她带到家里,坐在那个凳

子上,上面还有个洞!”解放后我见到赵丹,我还调侃他:“秦怡现在喜欢你了吗?”赵丹笑而不语,他那时已经和黄宗英结婚

了,过得很幸福。

这些女明星当中,我比较喜欢张瑞芳的性格,直爽,不拖泥带水,是就是,不是就不是。

张瑞芳演完《家》之后,金山开始对她展开了热烈的追求。金山追人,也真是有办法。我和张瑞芳到成都一起演《牛郎织

女》,我和张瑞芳住在一张床上。每天我收到一封信,上面写“吕恩收”,我拿了信,看上面的字迹并不认识,“谁啊?”张瑞

芳一听赶紧把信抢过来。原来是金山写给张瑞芳的,因为张瑞芳那时已经和“怒吼社”的老板余克稷生活在一起,余克稷是重庆

的一个电气工程师,出了很多钱,业余搞了“怒吼社”剧社。余克稷在旁边,金山不敢直接给她写信,就用我来做掩护。

我们当时对这种事情也无所谓。演《屈原》时,我们在一个公寓里住着,每天晚上,金山跑到张瑞芳的窗前唱小夜曲。我说

“你们是罗密欧与朱丽叶啊”。慢慢的,张瑞芳就和他好上了。解放后,张瑞芳与金山都调到新成立的中国青年艺术剧院当演

员。1953年,他们一起参加《保尔·柯察金》的排练,张瑞芳发现演保尔的金山和导演孙维世相恋了,她果断离开了金山,也离

开了话剧界到上海演起了电影。

告别舞台

我在香港拍了三部电影,就在一部部上升的时候,我又回来了,一个猛子扎到长春,演了《红旗歌》,电影局把我留在电影

界了。待在北影,但也没电影可拍,我只好到华北革命大学上了一年学。与电影相比,我更喜欢话剧舞台,电影是门遗憾的艺

术,拍完之后无法改变,而在舞台上今天演的不好,明天可以再演,不断完善。我仍然眷恋着话剧舞台。

1953年,北京人民艺术剧院成立,我又回到了熟悉的舞台。这一年,“人艺”决定复排《雷雨》,这也是新中国首次排演

“五四”以来的优秀剧目,以前我们演的大部分戏都是延安时期的剧目,比如《小二黑结婚》和《白毛女》等,所以当我得知被

分配演繁漪时,兴奋的心情不能用语言形容。

但是在实际演出时,我却遇到了自演戏以来最痛苦的一次经历。那时盛行阶级分析法,于是大家把剧中几个主要人物分为两

个集团——周家、鲁家。鲁家是劳动人民自然应该同情,周家是资产阶级,周朴园、周萍是罪魁祸首应该批判。那繁漪呢?过着

不劳而获的剥削生活,不是也该批判吗?可是为什么曹禺先生在原著的剧本前言中明明写着她是最受同情、也是作家最热爱的一

个人物?我困惑了,也始终进入不了创作状态,我找到总导演焦菊隐,哭着要打退堂鼓,焦先生稳住了我的情绪。

《雷雨》首演结束后,原人艺艺术处处长凤子到后台来祝贺,单独对我说邓大姐来看了戏,要我带话给你:对繁漪要同情、同

情、再同情!可能邓大姐看出我对繁漪的同情还不够吧。邓大姐的话启发我更要用心来揣摩繁漪的内心世界。这一版的《雷

雨》——于是之饰演周朴园、我饰演的繁漪演了十几年,至今被很多人视为经典。“文革”开始后,《雷雨》被扫下舞台。当若

干年后《雷雨》被再次搬上舞台时,我只能坐在观众席里看《雷雨》,百感交集。

1967年,戚本禹一篇文章《粉碎中国的裴多菲俱乐部二流堂》,把“二流堂”定性成“反革命集团”。“二流堂”堂主叫唐

瑜,是上世纪30年代上海的文化人,和潘汉年、夏衍、蔡楚生等是莫逆之交。唐瑜的哥哥是缅甸一位大资本家,40年代初,唐瑜经

滇缅公路回国,哥哥送给他一辆大卡车国内紧缺的物资和一辆轿车,唐瑜在重庆中一路四德新村的坡下建了一座二层楼房“碧庐”,

招待那些来重庆后无处可住的朋友们。金山、张瑞芳、盛家伦、吴祖光还有我,都住过这幢房子,黄苗子、郁风、冯亦代、郭沫若等

都是常客。有一次郭沫若来访,见大家都互相戏称为“二流子”,便随口说给“碧庐”取个名字叫“二流堂”吧!

没想到“文革”一来,吴祖光、郁风、黄苗子等等,我们这些“二流堂骨干”一夜间成了“反革命小集团成员”,唐瑜在牛

棚里受尽侮辱和皮肉之苦,有一天晚上,他实在受不了,偷偷从牛棚跑到公安局,自愿被关进监狱,但是公安局不收,又把他送

了回来。唐瑜带回来的资产,据说可以开家银行,但他生性好客,那些钱都用在结交朋友或为朋友出版书籍上面,如今,已90多

岁的唐瑜和夫人定居在北京昌平,也没什么钱了。

“文革”中,我被抄了4次家,其中最让我担心的是一张很特殊的照片。

1948年冬,唐纳从上海来香港,准备远赴美国。夏衍特地请唐纳在浅水湾一家酒店喝茶,约我们几位老朋友在旁跳舞、聊天

作陪。后来吴茂荪给我们拍了张照片留念。因为这张照片有唐纳,“文革”中成了我的心病,我本想把它偷偷处理掉,但那时我

已被人监视,24小时房门必须洞开,一举一动都暴露在“革命群众”的眼皮底下,所以一直没有机会下手。我眼睁睁地看着这张

照片,在第一次抄家时连同那些书、字画被一起抄走,不久我又被关进牛棚,一想起这张照片我就心惊胆战。

“文革”后期,一箱破书烂纸被作为“发还抄家物资”,又还给我。在那破纸堆里,我忽然又发现了这张照片,我想大概是

年轻的造反派并不认识唐纳,才使它竟然又死里逃生安然无恙地回到我手里。

我是抗战胜利后第二年在上海,由郁风而认识唐纳。其实唐纳人挺不错的,那时他还是《文汇报》副总编辑,郁风和黄苗子

周末总要从南京来上海,和朋友相聚。郁风很早就和唐纳、蓝苹相熟,郁风爱跳交际舞,唐纳是她最好的舞伴。抗战胜利后,有

一天曾经的蓝苹、后来的江青从延安秘密到重庆治牙,住在市郊红岩新村,她指名要见唐纳。负责照料她的周恩来当然不同意,

最后只允许她进城到郁风家做客。唐纳听说江青要找他,找出当初蓝苹和他结婚时穿的旗袍,让郁风转交,并称蓝苹为“江青女

士”,以示过去的一切瓜葛彻底斩断。倒是苗子、郁风夫妇在“文革”中为这些旧事吃了8年冤枉官司,郁风出狱后还没有悟过

来,说:“我对江青确有好感,从来没有说过她一句坏话。”

“文革”期间,我被“专政”,有一天拉着板车运砖,走街串巷,偶然在一张报纸上看到了唐纳的消息,称唐纳在巴黎开餐

馆,为了招揽顾客,竟然在餐厅里贴着他的前妻明星照片,“罪该万死”——大家当然都知道唐纳的“明星前妻”,就是当年上

海滩的那位蓝苹小姐、后来的“第一夫人”江青同志。我想起《资本论》上对资本家本质的无情揭露,推断“资本家”唐纳当然

也会做出这种无耻之事。

所幸我们都熬过了最漫长的10年。劫后老友重逢,自然也提到了唐纳。我后来才知道唐纳确实在巴黎结了婚,开了一家餐

馆。他在“文革”后曾两次回国,第一次见到赵丹,第二次见过夏衍、郁风等人。上世纪80年代后期,郁风访问法国时,唐纳专

门约了郁风去他的餐馆,并引荐了他的夫人。谈到“文革”中的那些传闻,唐纳平静地对郁风说:“你是我的老朋友,相信我唐纳

再穷也不会去做有伤自己人格、有伤国体的事,再说我一人匆匆赴美,哪会带她的照片?真是无稽之谈!”

劫波度尽,时光已逝。1980年人艺复排《伊索》,我在里面演女奴梅丽达,这是我最后一次在舞台上演出。我退出了话剧舞

台,而赵丹、金焰、舒绣文、郁风这些当年的好友,却早已退出人生的大舞台。 曹禺口述生涯张瑞芳北京人张骏祥回顾火葬演员艺术吕恩戏剧往事吴祖光话剧