超级大脑的黄金时代

作者:鲁伊 ( 美国7岁天才少年塔米奇·亚伯拉罕是门萨俱乐部成员。图为他在妈妈的陪伴下在大学课堂里学习 )

( 美国7岁天才少年塔米奇·亚伯拉罕是门萨俱乐部成员。图为他在妈妈的陪伴下在大学课堂里学习 )

自古以来,人类社会众口相传的英雄史诗中,从来不乏天才的身影。但在2014年伊始,江苏卫视的脑力竞技真人秀节目“最强大脑”却以一种令人瞠目结舌、目眩神迷的“媒体奇观”的方式,成功地令亿万观众发出惊叹:原来与莫扎特、爱因斯坦、史蒂芬·霍金以及奥斯卡获奖影片《雨人》原型金·匹克(Kim Peek)相似的“天才”,可能就生活在我们的身边。“见证中国爱因斯坦的诞生”,由此成为众多人在周五晚上22点准时守候在电视机前的重要理由。

何为天才?美国加州大学戴维斯分校心理学教授、从事了30余年天才研究的迪恩·基斯·赛蒙顿(Dean Keith Simonton)认为,当今社会存在两种对天才的定义。是否创造出超越时代、开启未来的伟大作品,是确认天才的第一种也是最传统的方式,达·芬奇、牛顿、莫扎特、富兰克林、爱迪生、爱因斯坦乃至于史蒂夫·乔布斯,都可算为这一种。但在20世纪初心理学智力测试出现后,天才逐渐变成了对那些拥有超高智商或脑力技能的人的称呼。在赛蒙顿看来,两类天才并没有多大的共同点。2013年2月,他甚至在《自然》杂志上做出悲观预言,人类社会已经不太可能再次产生前一类天才,而第二类天才——“最强大脑”中大多数成功挑战者所属范畴——的层出迭现,未必会对时代大潮产生多大的影响。

尽管如此,在这场方兴未艾的中国“最强大脑热”中,那些拥有超越芸芸众生的超强脑力的成功挑战者们,依然赢得了公众热情的关注与追捧,而茶余饭后的话题焦点,也依然集中在那个与“鸡生蛋、蛋生鸡”一样古老经典的二元论命题上:天才——或者是超越芸芸众生的超级大脑——到底是如何产生的?究竟是天赋异禀、基因使然,还是积厚成器、百炼成钢?

按照赛蒙顿的解读,这种热情一方面显示出现代人对智慧和创造力的起源所知甚少,一方面又体现出一种急于寻找普适性答案的焦虑。这与“媒体奇观”(Media Spectacle)一词的提出者、美国社会文化学家道格拉斯·凯尔纳(Douglas Kellner)的观点不谋而合。凯尔纳指出,后现代社会中的电视娱乐节目想要获得巨大成功,简单娱乐大众是不够的,它还必须能够“体现当代社会基本价值观,引导个人适应现代生活方式,并将当代社会中的冲突和解决方式戏剧化”。

无论是挑战魔方墙的郑才千、指纹识人的吴天胜、心算高位数平方开方的周玮,还是水下盲拧魔方的贾立平,当互联网上掀起对这些奇人异能的一轮又一轮的解密与反解密高潮时,我们在有意或无意间更迫切希望得到解答的问题或许是,在这个比以往任何时代都更强调脑力经济、创意财富和注意力价值,但又同时弥漫着信息烟尘、残酷地压榨着每个人的时间和注意力的现代社会中,那些拥有超级大脑的人的经验或技巧,是否可以为我们提供镜鉴,助我们奋力向前,不让自己被时代的巨轮碾压成泥?

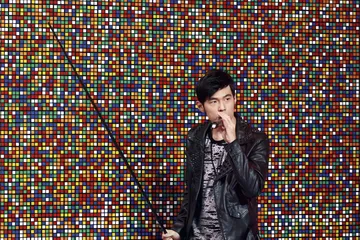

( 郑才千身后是江苏卫视“最强大脑”节目录制现场的魔方墙,他挑战的项目是找出嘉宾指定的色块 )

( 郑才千身后是江苏卫视“最强大脑”节目录制现场的魔方墙,他挑战的项目是找出嘉宾指定的色块 )

借助秀的力量变得流行起来的脑科学,能否给出回答?

先天与后天之辩

( 李奥贝纳广告公司澳洲分公司首席执行官托德·桑普森在纪录片《重塑我的大脑》中亲自体验脑力训练 )

( 李奥贝纳广告公司澳洲分公司首席执行官托德·桑普森在纪录片《重塑我的大脑》中亲自体验脑力训练 )

“最强大脑”的说法固然吸引眼球,但显然违背了认知科学的一个基本原则——人脑并非一个机器或一台计算机,无法用固定的标准衡量其功能的强劲。正如迄今为止播出的5期节目所呈现的,不存在一个毫无争议的“最强大脑”,却是各路高手各逞其能,从而也就导致了结果公平与否的种种争议。

然而,抛开细节上的瑕疵,原本更多局限于象牙塔中的认知神经科学研究,无疑借助这股“最强大脑热”获得了更多的曝光度和话语权。经常把“科学是我评判的唯一标准”放在嘴边的北京大学心理学副教授魏坤琳及其背后以认知神经科学家为主的专家团队在判断“谁才是最强大脑”中扮演的决定性作用,便是明证。

( “野孩子吉妮” )

( “野孩子吉妮” )

美国著名天文学家和科普作家卡尔·萨根(Carl Sagan)说过一句广为流传的名言:“超乎寻常的主张,需要超乎寻常的证据。”在过去的几百年中,虽然哲学家、历史学家、社会学家和心理学家试图从各个角度对拥有超级大脑的天才的存在加以解释,但正如英国认知心理学家迈克尔·豪(Michael Howe)在《解读天才》(Genius Explained)一书中指出的,天才之所以引人注目,正因为其展现的能力与技巧包含了大量无法用日常生活经验和逻辑推断解释的要素。在这种情形下,大众对天才的神化想象,便如同一个5岁的孩子更愿意相信圣诞节收到的礼物是圣诞老人从烟囱里送来的,而不是来自沃尔玛或玩具反斗城。

从上个世纪80年代末开始,以功能性核磁共振扫描为代表的日新月异的医学成像技术,终于令认知神经科学家们有可能为奇人异能寻找切实可见的、生理学上的非凡证据。以往作为譬喻的“智慧火花迸发”,如今成了可以被大脑扫描仪器捕捉到的信号:当脑部的神经细胞开始工作时,由于它们本身并不储存葡萄糖与氧气,消耗的能量必须得到快速补充,周围的血流便会因此急速增加,从而在图像中鲜明地呈现出来。科学家由此得以精确定位参与特定脑力活动的区域及活化的强度,绘出个性化的脑图。把不同人在执行同样任务时呈现的脑图加以比对,量化的评估从此成为可能:

( 美国加州大学旧金山分校神经学教授迈克尔·梅策尼希 )

( 美国加州大学旧金山分校神经学教授迈克尔·梅策尼希 )

1988年,在电影《雨人》首映的同一周,拥有照相机记忆的金·匹克接受了他的第一次大脑核磁共振扫描。结果显示,他的大脑皮质几乎要比普通人大上1/3;

多项对专业演奏家进行的大脑扫描研究表明,与普通人相比,前者大脑中负责语音语调、记忆力、图形识别、迅速反应、专注力、多任务处理和敏感性的区域都要更发达;

( 加拿大阿罗史密斯项目创始人芭芭拉·阿罗史密斯·扬 )

( 加拿大阿罗史密斯项目创始人芭芭拉·阿罗史密斯·扬 )

种种有力证据显示,天才与凡夫,大脑大不同。

按照直到30年前还被多数脑科学研究者奉若圭臬的理论,大脑发育存在关键期,通常在一定年龄后——很可能早至7岁——大脑的机构便会逐渐固化下来,失去形成新的神经回路的可能。1970年在洛杉矶被发现的“野孩子吉妮”(Genie)为这一理论提供了强有力证据。由于13岁之前都被自己的父亲关在卧室、与外界隔绝、几乎从来没有与人谈话的机会,即便被解救后接受了心理学家和语言学家长达4年、高强度的训练,她的心智仍保留在婴儿18个月时的水平,虽然记下了大量单词,但却无法将其组合成符合语法规则的完整句子,而且在干预停止后迅速丧失已经获得的语言能力。结合其他观测性研究得出的证据,研究者因此得出结论,大脑负责相关功能的区域假使错过了关键发展期,便无法再重新发育生长。我们的日常经验在相当大的程度上支持这一理论:成人很难掌握第二门语言;过了一定年龄,学习者在音乐、绘画和体育上难以企及真正的高水平;我们的心算能力、记忆力和对外部世界的敏感度逐年递减⋯⋯

在这一理论框架内,天才们异于常人的大脑成像结果就算无法对“天才与生俱来”的说法盖棺定论,至少也说明了,他们在起跑线上——大脑发育的关键期——可能便比普通人领先了一大步。之后因为在某一领域的专注投入而导致的脑力超强发挥,不过是锦上添花而已。而随着成年后大脑皮层神经细胞以每秒一个的速度死亡,一去不回头地走上下坡路,凡夫俗子们便只能望着天才们渐行渐远的身影,叹息悔恨。

然而,先天与后天之争,并没有就此画上句号。当对人类大脑的差别进行更深入的探究之后,在过去30年中,越来越多的认知神经科学家成为“神经可塑性”(Neuroplasticity)理论的拥护者和鼓吹者。在持这一派观点的科学家看来,超级大脑并非是仅属于少数人的特权,而是人人可能实现的权利。学习、训练、变化环境、管理情绪、接触新经验,所有这些都可以使成年人的大脑结构与功能在很短的时间内发生实质性的改变。无中可以生有,由弱可以变强,黑与白也不见得不能颠倒。在这种意义上,超级大脑不是天才们惊人事迹的原因,而是其结果。正如哈佛医学院神经学教授鲁道夫·谭兹(Rudolph E.Tanzi)在写给本刊记者的邮件中指出的,“通过智力上的刺激、社交上的参与和身体上的积极锻炼,任何人在任何年龄都可能拥有一个超级大脑”。

大量坚实的科学证据是这种乐观主义的基础。可塑性发生在传统定义的大脑发育关键期:哈佛大学医学院音乐与神经成像实验室主任戈特弗莱德·施劳格(Gottfried Schlaug)从1995年起对学习音乐对儿童大脑的影响进行了长期跟踪研究。结果显示,在学习音乐短短一年后,儿童的大脑结构便会发生显著变化。与从未学习过音乐的孩子相比,学习音乐的孩子胼胝体更发达,大脑——尤其是右脑——中央沟更深,主要运动皮质更大,感觉运动皮质和枕叶的大脑灰质更多。在2005年的一项研究中,施劳格更发现,会演奏乐器的9岁到11岁的儿童,听觉、运动、语言、抽象思维和数学计算能力都要超过从未学习音乐的孩子。

可塑性也可以发生在中年和老年。为了获取在伦敦驾驶出租车的资格,司机必须通过严格的“知识测试”(The Knowledge)。在准备过程中,不仅要把这座繁华都市2.5万条街道牢记在心,还要熟悉英国的历史、文化和相关景点。伦敦大学学院认知神经学家埃莉诺·马奎尔(Eleanor Maguire)率领的小组针对伦敦出租车司机大脑进行的研究显示,那些成功通过“知识测试”的司机,与空间定位有密切联系的大脑海马后部的体积远远大过普通人。而随着这些出租车司机从业时间的增加,他们的大脑海马区也会随之变大。马奎尔进一步将考察范围扩展到正在准备“知识测试”的人群中。结果令人吃惊:大脑海马区体积的增加——而非年龄或受教育程度——居然是对成功通过考试的最准确的预测因子。

可塑性更可以发生在那些被命运之手击中的病人和残障人士之中。美国哥伦比亚大学心理分析训练研究中心教授诺尔曼·道伊奇(Norman Doidge)在接受本刊记者采访时指出,“所有的大脑都是可塑的,这意味着它们可以被改造,远超出绝大多数人可能的想象”。在他于2007年出版的全球畅销书《大脑可以改变》(The Brain That Changes Itself)中,便汇集了十余个绝对惊人但又绝对真实的案例:一个因为药物副作用耳前庭系统95%受损、丧失平衡感、永远觉得自己要摔倒的中年女性,通过仪器刺激舌头向大脑发送本应由前庭发送的神经信号,重新能够站立甚至起舞;一个因脑卒中导致右脑负责运动的区域严重受损,从而身体左半边麻痹的眼科医生,在接受了一系列根据神经可塑性原理设计的康复训练后,得以再度左手拿起手术刀为病人进行白内障手术;一个生下来只有一半大脑的女性,大脑的右半球居然可以经过训练执行左半球的功能,并展示出异乎寻常的计算天分⋯⋯

不过,对于那些更渴望运用神经可塑性研究结果增加自我核心竞争力、打造属于自己的超级大脑的人——“最强大脑”节目吸引的最主要观众群——来说,托德·桑普森(Todd Sampson)的故事,或许更具有启示意义。

重塑大脑

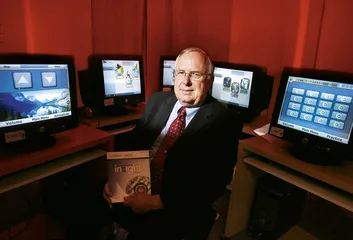

今年1月28日,由澳大利亚广播公司制作的3集纪录片《重塑我的大脑》(Redesign My Brain)获得了澳大利亚电影和电视艺术学院最佳电视纪录片奖。在这部旨在展示“科学可以将任何一个大脑变成超级大脑”的纪录片中,李奥贝纳广告公司澳洲分公司的首席执行官托德·桑普森把自己当成小白鼠,亲自体验基于神经可塑性理论而研发出的一系列脑力训练如何快速提升一个人的记忆力、创造力和身体控制能力。

在第一集中,经过短短3个星期的训练,桑普森便代表澳大利亚参加了在伦敦举行的世界成人记忆锦标赛(World Adult Memory Championship)。在一群训练有素的世界记忆高手中,为了拍摄赶鸭子上架的他只得到了垫底的总排名成绩,但他的表现——1小时记下52张随机打乱次序的扑克牌、两个小时后准确完成回忆——已经足以秒杀芸芸众生。更重要的是,在4个星期针对思考速度、注意力和记忆力的特训结束后,他的思考反应时间从开始时的0.893秒缩短到0.493秒,准确率提升到98.3%,集中注意力的能力显著提高,工作记忆的容量也上升到16个——普通人仅为7个左右。而在戏剧性更强的第三集中,不会游泳的桑普森所面对的挑战是双手紧缚、铁链缠身、蒙住双眼、屏住呼吸、沉入水下,只有在忍不住吸气前凭借记忆解开铁链上的多个密码锁,他才可能逃脱死亡。这一集的内容与“最强大脑”中贾立平水下拧魔方的挑战有许多相关之处,但却给出了更多科学性的解读。令人出乎意料的是,为了应对这项看似更多与身体相关的挑战,桑普森却要接受大量与情绪管理控制相关的脑力训练,而最终助他成功的,正是一项仿佛与水下逃生风马牛不相关的大脑技能——快速实现负面情绪向正面情绪的转换。

虽然一提起超级大脑,人们通常立即会联想起智力的比拼,但英国牛津大学实验心理学系教授伊莱恩·福克斯(Elaine Fox)在接受本刊记者采访时强调,情绪在大脑的学习过程中实际上扮演着至关重要的角色:儿童通过情绪和感觉了解周遭世界,成人与外界的快速互动有赖于情感回馈;当一个人生计划看上去行不通时,是情绪让我们的大脑重新启动,选择另外一条路径;对他人和社会的分析理解较少建立在“逻辑”的基础上,而更多基于“情商”。哈佛医学院神经学教授鲁道夫·谭兹在2012年出版的《超级大脑》(Super Brain: Unleash the Explosive Power of Your Mind)一书中也指出,在绝大多数情况下,情绪对人类短期记忆的影响要比大脑中实际神经突触的形成更重要:当一个人对自己的生活变得冷漠厌倦、失去好奇心时,学习的潜能便会因此而受损,即便是实际记住的东西,也会在潜意识的干扰下遭到屏蔽;与之相反,激烈的情感如喜悦、惊奇甚至是恐惧则能强化记忆,让众多细节在多年之后仍栩栩如生。在谭兹看来,成年后的学习之所以变得格外困难,并不一定是因为大脑细胞的衰老死亡在发挥作用,一个重要原因,或许是成年人很少会像小孩子那样对学习充满热情和期待,却对挑战以往的认知和经验存在潜意识的恐惧。这种情绪上的差异直接影响到大脑中新的树突和突触的形成——“我们永远都无法学会我们相信自己学不会或已经遗忘了的东西。”

正因如此,掌握好的情绪调节技巧便成为打造超级大脑的重要一环,而大脑的可塑性也为情绪的管理提供了可能。伊莱恩·福克斯对本刊记者介绍说,在她的实验室中,运用“认知偏差纠正”(CBM)技术,通过完成一系列计算机任务,人们的大脑便可以“重新训练”远离负面信息,有选择地注意到更多的正面信息,从而实现人工制造“乐观主义者”。而在桑普森身上,在4个星期的密集情商训练之后,他借助大脑控制从恐惧状态转化为平静状态所需的时间便从开始时的70秒减少到了9秒。因为恐惧是令人在水下迅速感觉缺氧、忍不住呼吸的最主要原因,也是导致记忆力下降的关键因素,平静的作用却恰好相反,61秒的差距,便是生死之别。在日常生活中,我们固然很少有机会如此戏剧性地用到这种情绪转换能力,但毋庸置疑的是,那些经常因为焦虑而效率低下、失眠健忘的职场人士,会从中获益良多。

在《重塑我的大脑》结尾,经过3个月的特训、对自己的身心都更有自信的桑普森意气风发地对着镜头说:“如果我可以做到,你也可以做到。”这听起来励志,但却不能完全当真。并非所有人都能像他那样,在3个月中得到数十位全球顶级认知神经学家和运动学专家有针对性的特训,而强化训练所带来的大脑改变,也未必都意味着福音。

美国钢琴家加里·葛拉夫曼(Gary Graffman)的名声在古典音乐爱好者的圈子之外并不煊赫,他教过的两个学生——郎朗和王羽佳——远远比他更出名。但在神经可塑性研究文献中,葛拉夫曼却是一个频频被提及的案例。50岁时,他的曾经在过去30年中演奏了无数高难度乐曲的右手突然不再听从指挥,额外的练习只有让情况变得更加糟糕。罪魁祸首,是令无数音乐家告别职业生涯、抱憾终身的局部肌张力不全(Focal Dystonia),问题的症结,不在手,却在脑。

在伊莱恩·福克斯的近作《晴天大脑,雨天大脑:关于乐观主义和悲观主义的新科学》(Rainy Brain,Sunny Brain: A Leading Psychologist Explains the New Science of Mind)中,对神经可塑性的这阴暗一面给予了详细叙述:重复性练习可以强化大脑中的相关部位,因此,演奏钢琴或吉他的音乐家大脑中负责手指灵活性的部位——体感皮质——会逐渐变得越来越大。然而,当几根手指经常同时被使用时,原本各自负责单根手指的皮质区在生长的过程中便会逐渐融合在一起,将这些手指视为一个运动单元,投射到同一皮质区上。在这种情况下,演奏者便会失去控制单根手指的能力。当众多望子成龙的家长用“郎朗每天练琴8小时”的故事激励自己的孩子时,可能未必会想到,通向卡内基音乐厅的道路,在“练习,练习,再练习”之外还存在着众多不可控的未知因素,但局部肌张力不全却是一种真实存在的威胁。

但更重要的是,正如诺尔曼·道伊奇对本刊记者所强调的:“你可以通过训练让自己拥有更强大的记忆力,变得更敏锐,或是掌握其他技能。但健康是一个整体,涉及心智、大脑、身体及与其他人的和谐统一,并非单逞独出就可以⋯⋯训练一个人的大脑需要耐心和纪律,但选择哪些技能来训练,则需要判断力和智慧。”

超级大脑与福利社会

在《解读天才》一书中,迈克尔·豪指出,一个人是否会被他所在的社会视为天才,依赖许多超出个人掌控范围的因素,机会在其中扮演着相当重要的作用。“假如爱因斯坦或法拉第早生或晚生30年,他们所拥有的特殊技能和品质也许并不会产生如此大的影响。”此外,不同时代对天才的定义与期待也会有相当大的差异。拥有超级大脑的现代天才,或是寄希望于借助科学力量打造超级大脑的人们,一样面临着如此困境。

生活的悲剧或喜剧之一,是人们永远无法摆脱历史和经验所遗留下的种种后果。任何一种个人的路径选择,都面对着被社会选择的命运。我们所拥有的这个经数百万年进化而来的大脑,在众多认知神经学家看来,已经是一个“超级大脑”。在写给本刊记者的邮件中,牛津大学的伊莱恩·福克斯指出,普通人的大脑是一个非常高效的系统。尽管它爱走捷径,喜欢仓促做出结论,从而导致错误和偏见的产生,但这却可以令人类的大脑保持一个合理的大小。事实上,恰恰是神经可塑性的复杂性,使得富有传奇色彩的“超级大脑”故事,常常拖着不为人所知的深长而浓重的阴影。

我们无需一一历数历史上那些经过刻意训练从而以高智商、博闻强记或心算能力辉煌一时但却付出惊人代价,而且在大众注意力转移消退后迅速湮没无闻的案例。即便是借助好莱坞之力从而获得一个几近完美结局的金·匹克,在美国威斯康星大学医学院临床精神病教授达罗德·崔佛特(Darold A. Treffert)于《天才岛》(Islands of Genius: The Bountiful Mind of the Autistic,Acquired,and Sudden Savant)中详细记录下的丰满故事中,也充满了悲伤的细节。在这个大脑皮质超出常人1/3的记忆超人的大脑中,连接大脑左右半球、负责信息传递的关键部位胼胝体、前连合和后连合都付诸阙如,小脑也存在广泛损伤。他日常生活严重依赖父亲的照料,即便是赖以成名的超凡脑力,在某些情境下也会成为笑料:当被问及对贝多芬的《第五交响乐》有何看法时,金·匹克的回答是“丘吉尔”,因为《第五交响乐》的前四个音符在莫尔斯电码中代表字母“V”,而温斯顿·丘吉尔以其“二战”期间公众演讲时经常做出的“V”字手势而著称;而当提到美国总统林肯著名的葛底斯堡演讲(Gettysburg Address)时,因为无法理解“Address”一词在不同上下文情境中的意思既可以是“演讲”也可以是“地址”,金·匹克只会炫技式地迅速报出林肯当时在葛底斯堡下榻之地的门牌号码。如此“超级大脑”,只有在作为一种奇观现象存在的时候才有意义。

正因如此,当前国际主流的神经可塑性应用研究,实际上遵循的是一条与“媒体奇观”中呈现的完全不同的道路:不在于锦上添花,而注重雪中送炭——如何利用上天赋予人类大脑的惊人可塑性,让被命运和社会之手摆弄打击的人,依然保持其独立和尊严。

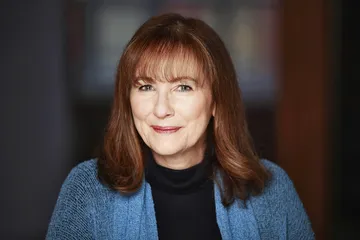

由患有严重先天性脑部缺陷的芭芭拉·阿罗史密斯·扬(Barbara Arrowsmith Young)创办的加拿大阿罗史密斯项目,运用一系列基于神经可塑性研究的大脑练习,帮助患有学习障碍症、自闭症和注意力缺陷、多动障碍症的孩子尽可能地完成正规学校教育;

在美国加州大学圣迭戈分校大脑与认知中心,神经学家维兰努亚·拉玛钱德朗(Vilayanur Ramachadran)通过定位与截肢患者失去肢体神经对应的大脑皮质区,让被“幻肢症”困扰的病人可以通过抚摸或轻搔面颊,缓解幻肢传来的疼痛或瘙痒;

加州大学旧金山分校神经学教授迈克尔·梅策尼希(Michael Merzenich)开发的视野注意力训练程序,可以让80岁的老人在仅需一天的训练后,视野范围从50%上升到70%。这意味着他们可以更安全地在路上驾驶自己的汽车,保持独立生活的能力⋯⋯

不过,对于挣扎在倡导以功利主义分配注意力和利益的社会中、被彼此冲突矛盾的期待与需求压榨的幸运而又不幸的普通人,认知神经学家也并非漠不关心。2010年,哈佛医学院神经学教授、从事阿兹海默症与神经可塑性研究的鲁道夫·谭兹在一场TED演讲中结识了美国最著名的心灵治疗师和畅销书作家迪帕克·乔普拉(Deepak Chopra)。两人一拍即合,决定合写一本面向大众读者的名为《超级大脑》(Super Brain: Unleash the Explosive Power of Your Mind)的书。在这本书中,谭兹为希望打造超级大脑的人开出的药方,是“花点时间,对自己的想法和感觉有更深刻的认知”以及“同时扮演好大脑的领导者、发明者、教导者和使用者”。

《哈利·波特与魔法石》里,提到过一面神奇的厄里斯魔镜,它能照出人们心中最深切的渴望,以此制造栩栩如生的幸福幻影,令人沉迷忘返。睿智的邓布利多教授对哈利·波特说,只有世界上最幸福的人,才可以把这面魔镜当成普通的镜子,因为他在镜中看到的就是自己的模样。对最强大脑的追逐,或许,不过是现代人在厄里斯魔镜中看到的一种幻象而已。假如有一天,我们能够站在镜前,对里面映出的身影平静而自信地说“你,就是超级大脑的主人”,那么,我们和我们生活在其中的这个社会,或许都会变得幸福许多。

(本文引用材料来自相关著作英文版,引文与中文版内容可能存在差异)(文 / 鲁伊) 神经学可塑性大脑超级黄金时代右脑开发超级大脑