一场与“高级”有关的腕表盛宴

作者:杨聃(文 / 杨聃)

( 罗杰杜彼展厅中模特演绎腕表 )

( 罗杰杜彼展厅中模特演绎腕表 )

两种腕表的“政治格局”

谈及腕表行业的展会,要追溯到上世纪50年代。为了建立一个能够反映出全年行业动态的平台,瑞士制表业决定在每年的三四月份做一次大型的钟表展览会,处于瑞、法、德三国交界的巴塞尔成为展会位置的不二之选,这就日渐形成了如今的巴塞尔国际钟表珠宝展。由于是全球的行业展会,展览中多达一半以上的参展商是瑞士境外的钟表品牌,鱼龙混杂,品类繁复。上世纪90年代,珠宝表的风靡让享有“皇帝的珠宝商,珠宝商的皇帝”之称的法国品牌卡地亚凭借着奢华时尚的设计在钟表界声名鹊起。秉着纯粹性与专业性的原则,卡地亚率先扛起了大旗,偕同其他几个高级钟表品牌,一路南下到了日内瓦,希望建立一个全部由高级手表品牌组成的表展。1991年,日内瓦高级钟表沙龙由此诞生了。

SIHH由三方共同组织协作:首先,自然是自家品牌占了大多数的历峰集团;其次则是瑞士高级钟表基金会,旗下成员主体虽然来自于历峰旗下品牌,但也包括了像爱彼和芝柏这样的家族企业,最后则是场馆的提供方。法语对SIHH里的“HH”的解释是“高级制表”,顾名思义SIHH要树立一个高级钟表展会的形象。高级不仅意味着在某方面享有专利的技术,同时也要具有一定的资金实力,因为承担展馆的租金也是笔不小的费用。换言之,能够进入SIHH的品牌的必须在技术与市场上双赢。这样的定位的确吸引了一些品牌的加入,但双重高标准让一些品牌在SIHH起初的品牌名录上只是昙花一现。当然,也有一些符合资质的高级钟表品牌拒绝加入,百达翡丽(PatekPhilippe)和劳力士(Rolex)就是很好的例子。这些品牌或多或少都有一个共同点——代表传统瑞士制表商的利益。百达翡丽第三代传人菲力·斯登(Philippe Stern)曾感慨道:“当父亲在巴塞尔创立百达翡丽的时候,作坊里只有一张桌子和四把凳子,对百达翡丽来说,巴塞尔是传统的一部分,我们一定会留在这里,对其他瑞士制表商的利益负起责任。”所以,从腕表品牌的“政治格局”来讲,巴塞尔和日内瓦其实代表了瑞士境内资本和瑞士境外资本的竞争。这种说法也不无道理,毕竟SIHH主办方之一的历峰集团来自南非。

日益壮大的闭门展会

如果以访客数量作为评断展会影响力的重要参考,这对SIHH是不完全适用的。从创立之初,SIHH就坚持着闭门展会的模式,只有受到邀请才能参加。所以能进入展会的只有三种人:访问和订货的经销商,发布新闻的媒体以及品牌的大客户。所有被邀的参观者必须提前几个月通过注册、审批才能获得通行证,在进入展馆的第一天拍照领证入场。这也是为什么熟悉瑞士两大展览的人常说“进巴展易,进日展难。”常常有慕名而来的钟表爱好者不得不面对这个残酷的现实,黯然离场。这也为SIHH罩上了一层神秘的面纱。

( 沛纳海腕表展示 )

( 沛纳海腕表展示 )

回顾第一届SIHH只有卡地亚(Cartier)、伯爵(Piaget)、名士(Baume&Mercier)、Gérald Genta和Daniel Roth五个品牌参加,展会面积也不过4500平方米。1999年,SIHH迅猛地发展到了17个牌子,而2011年的SIHH几乎是前所未有的规模——19个品牌。虽然参展品牌的数字一路飙升,但品牌并不是一味增加,而是新旧更迭。曾经的元老级品牌有些很早就已经退出了,例如Gérald Genta、Daniel Roth,还有今天风生水起的法穆兰(FranckMuller)和瑞表集团的宝玑(Breguet)等等。退出的原因大多都和当时热闹的钟表收购热潮有关。直到2004年,SIHH的参展品牌达到了相对稳定的状态,当年的16个品牌有13仍然保留在2013的品牌名录上。2009年,拉夫·劳伦(Ralph Lauren)的加入为展览带入了另一种目标群体。2010年高珀富斯、理查德·米勒的加入增加了专业技术的看点。2013年,芝柏(Girard-Perregaux)与尚维沙(JeanRichard)由于被PPR集团收购,退出SIHH回归到巴塞尔国际钟表珠宝展体系。然而,穿梭在场馆内如果不细心留意也很难发现品牌增减对SIHH的影响,总会有好的产品填满人们搜索的眼睛。毕竟,这里的每一个人都深知,这种变化会一直存在下去。

随着展览规模的变化,展馆的面积也是逐年增加,如今已是3万平方米了。当年的领头品牌卡地亚,迄今仍然占据了整个沙龙的中心。这个当初仅由5个品牌参加看似摇摇欲坠的表展,如今仍不超过20个的品牌,可它在手表界人们的关注程度,早已经和巴展成了平级,有时甚至更甚。新兴市场为SIHH带来了日益壮大的媒体团和经销商团。不仅仅是中国,其他同样来自新兴经济体国家的面孔也越来越多,例如中东和俄罗斯。此前的SIHH或多或少还是媒体导向型,如今正变为经销商导向型。

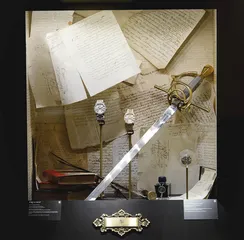

( “掌握时间”展厅中的古董怀表 )

( “掌握时间”展厅中的古董怀表 )

有变化 有坚持

SIHH历史上一次比较大的变动是在展览时间上。2009年以前,SIHH都是在巴塞尔国际钟表珠宝展开幕4天后举行,为钟表迷和媒体打造了持续十几天的钟表盛宴。然而从2009年开始,SIHH将展期提前到1月份,正式与巴塞尔展“分道扬镳”。虽然对大部分人来说,赴展变得折腾,但SIHH此举确实占据了市场先机。也有传言说,不久两展仍将“复合”。另一个变化则是展馆的场地。国内著名腕表媒体人康威凯回顾道:“我第一次赴展SIHH是2004年。那一年的SIHH比较特殊,因为举办地点是在与现今展出位置一路之隔的‘长条展馆’,当时的展区不像今天的‘巨型时间回廊’,而更像北京的地铁车站,参展品牌的展位分列两旁。2005年,SIHH移师今天的位置——日内瓦PALEXPO中心1号大展馆。”毗邻机场的日内瓦PALEXPO极大便利了全球各地赶来的经销商和媒体,也成全了那些SIHH“一日游”的大客户们。

( 朗格展厅中制表师现场作业 )

( 朗格展厅中制表师现场作业 )

日内瓦的“高级”感不仅体现在无数高级腕表的展示与高级制表工艺的呈现,还体现在展馆内的服务上,确保每一位访问者都能充分享受到钟表艺术的氛围。穿梭在米白主色调的展厅内,没有嘈杂的喧哗,没有行色匆匆的剐蹭,一切都井然有序。品牌展厅中间的临时会客区,侍应们穿梭其中,提供周到的服务。香槟、红酒、果汁、咖啡……各式饮品可随时点用。到了午餐时间,贵宾们可以随意地围坐一桌用餐、聊天或是休息,这就是日内瓦钟表展试图营造的高级沙龙形式。当然,品牌在进行新产品发布时的讲解也保持高标准,并不断精益求精。继去年卡地亚的新品发布中,媒体被分为专业组与生活方式组进行展示后,今年所有品牌的新品发布都采用了这种讲演模式。专业媒体由技术人员进行讲解,而非专业媒体是由市场部门的人做展示,将资源更加有效地分配。

留心的访问者会发现,进入展厅后右手边的“小黑屋”是一个特别的地方。瑞士高级钟表基金会从1995年开始,就坚持在这里举办主题式展览,内容丰富多样。第一届的主题为“两个世纪以来的精品手表——1580到1780年的法国手表”,此后,每年都有趣味横生的钟表主题,有时探讨一种技术,有时是探讨一种文化,有时主题是反对假表。今年瑞士高级钟表基金会将主题定为“掌握时间”,不到60平方米的展厅内浓缩了人类计时的历史。这个展中展,不仅让参观者进一步受到腕表艺术的熏陶与腕表历史的再教育,也不禁让人感叹道,莫不是瑞士高级钟表基金会也很难有哪一个组织或单一品牌可以将这么多珍贵而典型的藏品齐聚一堂。

( 以赛车为主题的万国表展厅 )

( 以赛车为主题的万国表展厅 )

SIHH场内充斥着高级钟表的艺术氛围,场外同样延续着这种“奢侈”的态度。展会期间,每当夜幕降临,一些品牌就会举行盛大派对,邀请世界各国明星,场面异常盛大。不同品牌,派对的风格也各有看点,如果时间撞了车,经常有熊掌鱼肉不可兼得的遗憾。然而金融危机令表商们的钱袋多少缩了水,品牌不得不取消往年的奢华派对,而改为小型的答谢晚宴,这让SIHH之夜带着“过冬”的一丝寒意。去年的日内瓦高级钟表展全面恢复了2008年世界金融危机之前的繁荣,“The Boat”就是佐证中的一例。在已经举办了23届日内瓦表展中,深夜派对也是SIHH的关键词之一。来自世界各地的媒体、表商、品牌代表及贵宾在晚宴过后,可以在此放松身心。不限量供应的美酒、雪茄,虚拟赌场(非现金参与,可赢得奖品),还有持续至凌晨3时的乐队演出。或许是经济危机时期的“囊中羞涩”,日内瓦表展深夜派对的传统曾在2009年中断,直至2011年的三届都没有安排,然而,自去年日内瓦湖上的一条豪华游船——“The Boat”起恢复了此前中断三年的传统。

( 罗杰杜彼橱窗展示 )

( 罗杰杜彼橱窗展示 )

( 朗格展厅 ) 有关腕表一场高级奢侈腕表奢侈品盛宴卡地亚

( 朗格展厅 ) 有关腕表一场高级奢侈腕表奢侈品盛宴卡地亚