专访普利兹克建筑奖得主刘家琨:建筑师从建筑中退让,不意味着消失

作者: 张云亭

编者按

2025年3月4日,刘家琨成为第二位获得普利兹克奖的中国建筑师。从业40年来,他以尊重建筑所处的人文和自然环境、放低建筑师个人渴望塑造某类设计风格的野心。建造人们日常生活中会使用的建筑而为设计界称道。

近期,我们也采访了最近被很多人讨论的英国建筑师、设计师托马斯·赫斯维克(ThomasHeatherwick),有趣的是,他做了很多地标项目,却形成了一个看起来有些独特的“人本主义”理念。

所以我们决定在这里特别推出一次建筑师特辑。建筑本身是为了人设计和建造的,建筑师们在不同的维度上探索出了不同的解法。我们可以看看,建筑师们如何使用截然不同的设计策略与方法,与建筑所处环境、与其最终使用者—人展开对话。

2025年3月4日,刘家琨成为第二位获得普利兹克奖的中国建筑师。普利兹克奖评审辞中写道:“刘家琨的作品以深刻的连贯性和稳定的素质,摆脱了各种美学或风格上的束缚,对新世界进行了想象和建构。”

虽然早在1982年就获得建筑学工程学士学位,但最初刘家琨并不喜爱自己在成都建筑研究院的工作。青年时代的刘家琨由于建筑任务去了西藏那曲和新疆库尔勒,白天画图纸,晚上写小说,并在当地留下了两件他从未见过的早期作品。

1980年代末,刘家琨曾被四川文学院借调从事文学创作,并发表了《明月构想》等多部作品。因其早年经历,很多人对于刘家琨的文学想象和建筑实现之间的联系怀有浪漫期待,但他本人希望保持建筑和文学的距离,“写小说和做建筑设计是完全不同的艺术形式,我并没有刻意将两者结合起来。然而,或许是由于我的双重背景,它们在我的作品中有着内在的联系—比如我在设计中对于叙事性和诗意的追求。”

1993年,刘家琨在观看上海同窗的展览时受到启发,“半路回家”,重新认同了自己建筑人的身份。1999年,他成立了家琨建筑师事务所。这一时期的作品体现了他个人作为建筑师在野心上的退让,更多的是真实地尊重建筑所处的环境和使用者本身的需求。

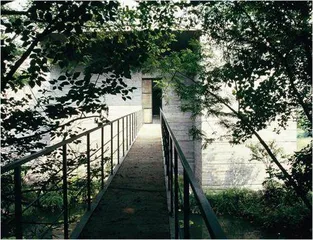

比如,要为2002年建成的鹿野苑石刻艺术博物馆做建筑周边景观时,刘家琨认为,“本来那儿就有树,不要砍它,绕一绕、躲一躲那些已经有的树。竹林本来就有,所以没砍,在现场躲开这个躲开那个,躲一躲自然就会偏一偏。鹿野苑景观设计的思想就是不砍树,挺好的地方,就不砍树。”

最终鹿野苑石刻艺术博物馆藏身于一片原有的自然景观中,而非以某种“征服”周遭的状态存在于景观中。博物馆内部则通过园林空间的塑造表达诗意和抒情,用丰富巧妙的动线和采光表现石刻雕塑的禅意,体现了建筑师对文化、自然和历史的敬畏。

2008年汶川地震,刘家琨参与过多次救援,他表示“这是作为一个人的直接反应”。从灾后重建开始,刘家琨展示了他对材料和技术的思考,及不以风格为导向的设计方法。再生砖项目始于他从汶川地震废墟中回收利用砖块,用当地麦秆纤维和水泥强化,生产出物理强度和经济效益均高于原生材料的成品。这种“再生砖”后来被广泛用于诺华大楼、水井坊博物馆和西村大院等项目。

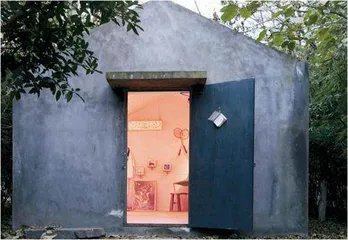

胡慧姗纪念馆是为在地震中遇难的一个普通15岁女孩设计的。在思考许多之后,刘家琨最终设计了一个水泥墙体的帐篷形房子,内部则涂成粉色,摆满了女孩生前的物品。在这个空间中,刘家琨选择让建筑师的身份“退出来”,只是为一个普通女孩做一个纪念她的小房子。

在一次讲座中,他说道:“在这个项目上我想剔除掉所有技巧,包括我自身的存在也尽量剔除掉,才能朴素到底。”

恰是这种“把自我实现置于使用者需求之下”的高度警醒,使得“没有风格”的刘家琨做的几乎每一个建筑都成为周围居民最愿意在日常生活中使用的地方—与大多数网红建筑仅仅靠“新奇”或“高级”的外观吸引人去打卡不同。

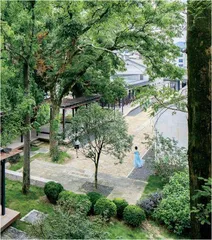

位于成都的城市综合体西村大院受到本地居民的欢迎。架高到屋顶的人行道和中庭的体育活动空间和跑道成了周边居民日常可使用的公共空间;暴露建筑上的钢筋、水管和电线,却成为建筑本身的美学。这种方式使得西村大院成了他“低技策略”的代表作之一,其核心就是使用设计的策略将本土的真实的(通常是低技术的、粗糙的)建造技术变成一种优势—即使这种技术并不能达到欧洲常见的现代建筑那样的高质量。

由于功能的多样性,以及给了商户们表达的自由,西村大院整体环境充满烟火气、热闹非凡。这也与中国市场上流行的通过象形来塑造建筑的方法不同—比如提到火锅时,通常会从形状切入去设计。喜爱火锅的四川人刘家琨在西村大院的设计上却仍然使用现代建筑的材料和方法,使其最终呈现出火锅所带来的感受,以及四川本地市井生活的具身体验。这反映出建筑师本身对于文化的深刻理解,和在设计中对于策略的高度成熟的使用。

从业40年,刘家琨事务所在中国各地建造了三十多个项目,涵盖学术机构和文化机构、公共空间和商业空间。

在中国建筑产业机遇最多的时候,他选择远离建筑设计市场的中心,并有意控制工作室规模。这种小规模设计公司的灵活性,得以让他幸存于如今城市化进程放缓下的建筑设计行业中。

在与《第一财经》杂志记者谈到他的建筑理念时,刘家琨表示,“你可以说我是退让的,但退让不等于是退避的,也不是消失的”。在做设计和经营工作室的过程中,他践行并实现了这一点。

Yi:你在之前的采访中提到通过一个地方盘子的大小去感知这个区域的尺度,像新疆大盘鸡就特别大,新疆也是一个幅员辽阔的地方。按这个逻辑,应该怎么理解成都的尺度?

L:我举的盘子大小这些,其实是关于风土人情的一个细节。因为不光是盘子,盘子里的吃的东西也是地方特质,比如烹调方式和食材,这些都可以表达一个地方的特质和风土人情。如果要说成都,我觉得火锅算是一种象征性的食物:大家围坐在一起,什么东西都可以往里烫,基调非常清楚,材料又很复杂,关键什么都能放进去,就是包容。混杂和包容,我觉得它可以作为一个地方的象征性食物。

Yi:你有一个谦虚的说法,认为西村大院只是提供一个框架,就像书架或者火锅的锅底一样,主要的烟火气和内容是靠入驻的商户来填充的。

L:我也不觉得这是谦虚和谦卑,它是一个反复思考以后得出的策略。西村里面有几百个商户,如果每一个地方都由我来规定,即使我有三头六臂,做出来的东西只有一种基因。反复思考以后,我主要是建立一个大的秩序。所以书架并不谦卑,它是一种大的策略,甚至算作是一个阴谋也可以。

当所有的商户入驻以后,他们本来就有自我表达的权利。在设定好的秩序之下,他们组合在一起,就会有真实的丰富性,而不是一个建筑师绞尽脑汁做的花样;同时它又统一在秩序之中,甚至能增强这些日常生活的纪念性。它还提升了一步,如果说散的东西没有纪念性,它们被组合在某种秩序中之后就变成了有纪念性的,这是日常生活、自由表达的纪念性。

Yi:你说的这种秩序,它的范围如何把控?

L:挺难的,看起来好像你最终定了一个样子,但掌握它的分寸是困难的。它要足够强悍,不然秩序就垮掉了,但又不能太具侵略性,不然丰富性就被压制了。因为它有这么大个院子,“大”实际上是笼罩性的,是每个个体都能感受到的。它的封闭性足以形成围合感,所以不能把它锢死,要留有余地,让大家彰显自我。但又因为这个状态是共享的,所以还需管理方的村规民约。这还是一个预判,但这个预判是否精确,还得时间来检验,现在看还好。

Yi:西村新建了一个跑道,在此之前,这里有过一个高尔夫练习场和网球场。为什么你在设计的时候延续了体育用地的核心?你想把它变成一个什么样的公共空间?

L:因为西村是周围2800亩居住用地的公共配套用地。作为一个公共配套用地,除了植物散步区,当然还要有休闲体育的功能,设置一个大家乐于使用、对周边居民都很有好处的功能。之前这里是高尔夫练习场和网球场,主要是这两个项目都有点士绅化(中产阶级化),只能服务于很少的人,因为网球和高尔夫的普及性是不够的。在我们的设定里,篮球场、小足球场的设计,一下就让可参与的人变多。所以它的服务(阶层)就降下来了,变成更多的人可以享受的一个市民性的体育项目。跑道更不用说了,跑道反正就是开放的,谁都可以去。现在我看也没有那么多人了,都是比较正常地在使用,有些人在那散步,也有些在那跑步。项目刚建成开放时,西村大院创始业主杜坚有一天给我打电话说全跑道上他们估计了有九千人,有点吓人。

Yi:你如何看待建筑的创作者、投资者和使用者之间的权利关系?

L:投资者和使用者有时分为两方,有时候就是一方,不管怎样,建筑师都是被雇佣的一方。一个建筑师的创意如果被否决,后果是挫败感或时间精力的浪费,投资失败则可能搭上身家。以西村大院为例,我作为建筑师,纵有千般创意,如果没有杜坚的理解、信任、支持甚至冒险,是不可能实现的。不仅如此,很多情况下,并不是我作为建筑师拿出创意去等待批准,那些创意很多也是在我们相互的交流碰撞中激发的。一个好的建筑,是双方倾力合作的结果。

Yi:与早期的工业园项目东郊记忆相比,多年后做杭钢公园的项目你有没有新的感悟?

L:情况不一样。东郊记忆是一个密集型的厂区,工厂的道路是横平竖直、效率很高的状态,它已经非常成熟。房子比较多,密度高,地就不那么大,但正是因为房子比较多,新建的要求也比较少。主要是梳理、保留、打通,有一些节奏变化、修修补补。杭州钢铁厂在郊外,有山,又有很大的空地,比较散。而且因为有那么大的地,在保留遗存的状况下,它有挺多新建的要求。新建的东西多了,就势必要处理与原先的遗存之间的关系。我的感悟是,不管新建多新建少,做这个事情的目标是什么更重要。如果你认同工业遗存是珍贵的,逻辑上就是保留越多越好。核心还是以遗存为主的一个地方,建筑师得看清这一点,坚持这一点,不要为了自我彰显非得做成一个什么形象,那就是对主要资源的破坏。在杭钢项目里,我们是尽量降低新建部分的姿态,把新建部分变成一个展台一样去衬托遗存。