在梁架上寻找中国

作者: 刘舒扬

1946年夏秋之际的一天,林徽因和女儿梁再冰分乘两辆三轮车,一前一后,飞驰在北平的大街上。当母女二人经过北海团城,从西向东过一座桥时,林徽因突然向前方的女儿大喊:“梁再冰回头看!”

梁再冰闻声回头,刹那间恍若置身仙境——“夕阳西下,阳光下五彩缤纷的桥体同半圆的团城城墙高低错落,美丽极了。”多年后回忆起17岁的这个瞬间,梁再冰依然印象深刻。

在梁再冰的记忆里,北总布胡同3号院的一切似乎都与古建筑有关。家里挂着的照片上,父母不是在房顶上,就是在大梁斗拱之间。就连洗澡盆里也常常泡着许多底片,等着被拿到院子里晾晒。父母画图时,小小的梁再冰坐在旁边,拿一个小小的三角板,有模有样地画着。

“建筑意”

这屋顶坡的全部曲线,上部巍然高举,檐部如翼轻展,使本来极无趣,极笨拙的屋顶部,一跃而成为整个建筑的美丽冠冕。

——林徽因《论中国建筑之几个特征》

爹爹和妈妈又外出考察了,梁再冰搬个小板凳,坐在门口,急切地盼着他们回来。多年后忆及当时心境,梁再冰感慨:“我很小就有这个感觉,总觉得他们有一个比我们更广阔的世界,比我们这个小家要大得多的世界。”

1934年夏天,林徽因、梁思成应美国朋友费正清、费慰梅夫妇邀请,一同前往山西汾阳城外的峪道河避暑,并考察了汾河流域8县共计40余处古建筑。

“菲莉斯(林徽因的英文名)穿着白裤子、蓝衬衫,与穿着卡其布的思成相比更显得清爽整洁。每到一座庙宇,思成便用他的徕卡照相机从各个方位把它拍摄下来,我们则帮助菲莉斯进行测量,并按比例绘图,工作往往需要整整一天,只是中午暂停下来吃一顿野餐。”费正清夫妇回忆道。

一天日落时分,一行人抵达位于汾阳小相村的灵岩寺。林徽因后来在考察报告中写道,“进门只见瓦砾土丘,满目荒凉”,原本前殿中的两尊铁佛暴露于天空下。再向后走,正殿也不复存在,只见“铁佛三尊,趺坐慈静如前,东首一尊且低头前伛,现悯恻垂注之情”。

林徽因走上前,右手抚其膝,仰头对视。她写道:“此时远山晚晴,天空如宇,两址反不殿而殿,严肃丽都,不借梁栋丹青,朝拜者亦更沉默虔敬,不由自主了。”

“建筑意”便在于此。这是林徽因1932年提出的一个美学概念,“天然的材料经人的聪明建造,再受时间的洗礼,成美术与历史地理之和,使它不能不引起赏鉴者一种特殊的性灵的融会,神志的感触”。

梁思成记述,外出考察途中,他们时常遇到一些具有艺术或民族意义的东西,如各地的工艺品、边远地区的古老戏曲表演、奇异的风俗、五彩缤纷的市集等。梁思成认为要节省底片,与建筑无关的可以不拍,林徽因却坚持把这些东西拍下来。梁思成很庆幸最后遵从了妻子的建议:“等我们回来以后,我总是为一些场面和建筑的照片雀跃,如若不然,这些底片就丢在一边了。”

“翻译”

你爱这里城墙,

古墓,长歌,

蔓草里开野花朵。

——林徽因《城楼上》

梁林二人的考察测绘工作,是以中国营造学社的名义开展的,他们于1931年秋天加入,梁思成担任法式部主任,林徽因的职务是校理。一名工程师回忆,当年在营造学社工作时,第一次见到林徽因是在夏天的北海,她身着白色旗袍,配翡翠首饰,“真是漂亮”。

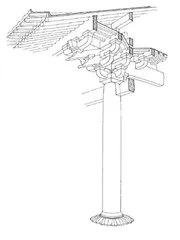

学社共有20多名成员,核心任务之一就是破译宋代建筑学著作《营造法式》中木匠们晦涩难懂的行话。办公地点起初设在宝珠子胡同7号的一处宅子里,1932年迁到天安门内的西朝房。

学社每天工作6小时,工作时间不聊天、不办私事,休息时梁思成带头到院子里活动,大家工作效率极高。

进入营造学社的第一年,林徽因与梁思成密切合作,从年代较近的清代入手,以故宫和北京其他建筑为“教材”,走访请教那些建造宫城的工匠师傅,搜集宫廷工匠制作的帖子、口诀、记录等。

他们很快弄懂了这些资料,并将其“翻译”成现代建筑语言和建筑师们看得懂的工程图画法。相关成果汇成《清式营造则例》一书,于1932年完稿。

“绪论”由林徽因完成。西南交通大学世界遗产国际研究中心副主任张宇发现了“一种奇妙的不融合”:“梁思成这本书叫《清式营造则例》,林徽因在‘绪论’中却不多写清代建筑应该注意什么,而是指出中国古建筑有几个特征,呼吁我们把握好这些特征,以追赶上国际建筑发展趋势。1932年她写‘绪论’时,现代主义设计运动已在欧洲兴起。林徽因虽然身在中国,但显然对这一建筑界的动向密切关注。”

林徽因写道:“可巧在这时间,有新材料新方法在欧美产生,其基本原则适与中国几千年来的构架制同一学理。而现代工厂、学校、医院,及其他需要光线和空气的建筑,其墙壁门窗之配置,其铁筋混凝土及钢骨的构架,除去材料不同外,基本方法与中国固有的方法是相同的。”

“一座完善的建筑必须具备适用、坚固、美观3个要素。林徽因的古建筑研究不光是整理过去、留住过去的美,还落在‘适用’,即怎么让过去的构架原理适用于未来的功能。”张宇说。

完成《清式营造则例》后,林徽因与梁思成愈加意识到实物测绘的必要性。他们走过了许多地方。1933年11月,他们踏着深秋的寒气,走进了河北正定。

几个月前,梁思成与助手莫宗江已经来过一次,但受日寇侵扰的影响,他们的停留时间被大大缩短。此次正定之行,梁林夫妇打算,“留定旬日,得详细检正旧时图稿,并从新测绘当日所割爱而未细量的诸建筑物”。

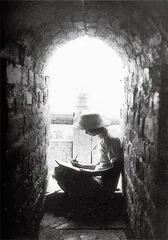

在开元寺,一幢砖木结构的二层楼阁式古钟楼吸引了他们的注意。林徽因爬上钟楼内檐的上层斗拱,进行了测绘。“钟楼……上层外部为后世重修,但内部及下层的雄大的斗拱,若说它是唐构,我也不能否认。”梁思成在考察报告中写道。要知道,此前有日本学者宣称中国已没有唐代及其以前的木构建筑。

后来,开元寺钟楼被确定为“半座”唐构建筑,也是中国现存“三座半”唐代木构建筑中最先被发现的。这为4年后唐代佛光寺的“重见天日”埋下了一处隽永悠长的伏笔。

“再坐上一千年”

深紫,你山头须要多添

一缕抑郁热情的象征,

记下我曾为这山中红叶,

今天流血地存一堆信念!

——林徽因《红叶里的信念》

日寇对华北的虎视眈眈,让营造学社加紧了古建考察的步伐。

营造学社成员莫宗江曾回忆,再艰苦的地方,只要他跟梁先生敢爬敢上的,林先生就敢上。1935年修葺天坛时,林徽因就是唯一爬上祈年殿宝顶的女建筑师。

1937年6月的一天,林徽因、梁思成、莫宗江、纪玉堂一行4人在山西太原下了火车,换乘汽车继续行进,走到半路,因山势险峻,不得不换骑驮骡,颠簸着进了五台山。不久前他们从敦煌壁画中得到启示——唐代佛光寺或存在于五台山地区,便兴致勃勃地出发了。

走了两天,他们抵达一个小山村,往东北方向又走了约5公里,至落日时分,他们惊喜地发现,前方一处殿宇沐浴着晚霞的余晖,气度恢宏,屹立于荒凉空寂的苍山中——是佛光寺!这会是他们魂牵梦绕的整座唐构建筑吗?

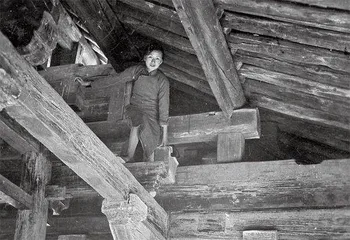

测绘工作紧锣密鼓地开展起来。殿顶梁架上积存的尘土有几寸厚,踩上去像棉花一样,檩条被蝙蝠盘踞。照相时,蝙蝠见光惊飞,秽气难耐,而木材中又有千千万万的臭虫。他们全然不在乎,早晚攀登,俯仰细量,唯恐有所遗漏。

起初4人发现大殿前的石幢上刻有“唐大中十一年女弟子宁公遇”字样,但石幢和大殿是分开的,并不能根据石幢上的字迹推断大殿就是唐代的。工作了几天,殿内梁底的墨迹才隐约显现。只是字迹被土朱掩盖,加之房梁底离地两丈多高,光线又不足,众人审视许久,也无法辨出人名。

林徽因的一双远视眼立了功。她看到大殿房梁下写着:“女弟子宁公遇”——又是这位“女弟子”,这说明石幢与大殿是同时建造。

终于可以确定了,寺庙建于唐大中十一年,即公元857年,比此前发现的最古木结构还要早127年。面对大殿角落中“女弟子宁公遇”庄严美丽的雕像,林徽因更生出一种崇敬的心情。“母亲说,她恨不得也为自己雕一尊像,让自己陪着这位虔诚的唐朝妇女,在肃穆中盘腿再坐上一千年!”林徽因的儿子梁从诫说。

林徽因等人“怀着大发现后的狂喜心情”,在佛光寺工作了一个星期,对整个建筑群做了详尽记录。向住持告别时,林徽因和梁思成情绪激昂,答应明年再来,还要带政府的资助来进行大规模的修缮。他们还不知道,山外的世界已经天翻地覆。直到7月15日,他们忙碌一天后拿到一捆报纸,躺在帆布床上把报纸摊开,大标题赫然在目——“日军猛烈进攻我平郊据点”。七七事变已经发生8天了!

辗转回到北京,日军已兵临城下,林徽因急忙给在北戴河过暑假的女儿写信,尽量用小孩能看懂的语言简单讲述了他们的行程,甚至手绘了两张详细地图以说明他们的回京路线。对佛光寺的发现,她警觉地一个字也没有提。

“刺耳的悲歌”

我们太平时代(考古)的事业,现时谈不到别的了,在极省俭的法子下维护它不死,待战后再恢复算最为得体的办法。

——林徽因致沈从文的信

很快,林徽因一家离开沦陷的北平,踏上西迁之旅。他们先在长沙落脚,租下火车站附近的两间屋子,林徽因、梁思成和一双儿女住一间,林母住另一间。楼下是房东,院中有个又窄又潮湿的天井。

一同西迁的朋友们还是按照在北平的习惯,来林徽因的客厅聚会,结束时一起同声高唱抗日救亡歌曲,从“起来!不愿做奴隶的人们!”唱起,一直唱到“向前走,别退后,生死已到最后关头”。

在长沙住了约两个月,1938年初,林徽因一家抵达昆明。稍稍安顿下来后,营造学社在昆明复社,此时仅有梁思成、刘敦桢、刘致平、莫宗江、陈明达5名正式成员和一名不领薪水的林徽因。

第二年,学社和林徽因一家搬到昆明郊区,以兴国庵为大本营,铺开了古建“抢救”工作。

1939年秋至1940年2月,梁思成、刘敦桢、莫宗江、陈明达4人到四川进行了一次大型古建筑野外调查。林徽因和刘致平则留在兴国庵,把大殿作为“古建研究工作室”。他们拿大布把菩萨略微遮盖起来,在供台下摆了几张桌子,用木架支撑起一块木板,搭了一个绘图台,将大量的绘图和文字资料摆上案台。殿内没有灯,采光全靠从小窗透进来的自然光。