吴健雄:消失的女王

作者: 尧七

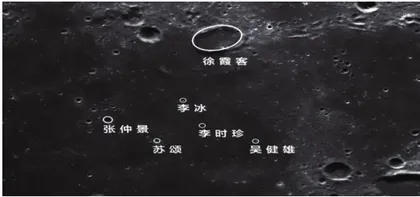

2024年6月,嫦娥六号带着一抔月壤返回地球,标志着人类历史上首次月背采样完成。这是轰动世界的壮举,但很多人并不知道,月球背面采样点附近的一些地理实体,也被几个历史名人的名字所命名。

今年年初,科教纪录片《嫦娥六号》重磅播出,人们才得知,这几个人分别是:徐霞客、李冰、张仲景、李时珍、苏颂、吴健雄。

吴健雄,是唯一的女性,也是唯一的当代科学家,一张陌生的面孔。

她是谁?

距中国人首次取得诺奖已过去60多年的今天,人们熟知杨振宁与李政道在物理学领域的声名,却很少有人忆及她,一个本应该被共同铭记的女性的名字。

而了解科学史的人,也许会这样问:“为何吴健雄没能获得诺贝尔物理学奖?”时至今日,我们已经很难觅得一个准确的因由,去回答这个问题。

1956年12月24日,那个风雪交加的夜晚,身形娇小的中国女人吴健雄,在结束一场持续了整个夏秋季节的物理实验后,从美国首都华盛顿搭乘末班火车前往纽约,为宇称不守恒理论的提出者—李政道和杨振宁—带去了她的实验结果。

这一结果,验证了李杨二人的观点,即“宇称在β衰变中不守恒”,因而直接推翻了此前统治整个物理学世界的关于宇称守恒的基本假定。

1957年,诺贝尔委员会顺理成章地将物理学奖颁发给了杨振宁与李政道,这也是中国科学家首次出现在诺奖的聚光灯下。

不过,这段历史为我们留下的一桩悬案是,为验证李、杨观点进行实验的吴健雄,竟与诺奖失之交臂。

虽然按照常理,她本应与理论的发现者同享殊荣,就像杨振宁所说的那样:“我相信真正念物理的人会知道,吴健雄确实应该得到诺贝尔奖。”

那是华人女性最早与诺奖迎面相逢的时刻,她实至名归,却失之交臂。

但无论最终结论如何,吴健雄的光芒难以被掩盖。她至今仍因自己在核物理世界的卓越成就而被称为“东方居里夫人”“核子研究的女王”。

自1997年2月16日吴健雄离世至今,已过去28年,而当她的头像已然与爱因斯坦、费米、费曼等科学巨人共同被印制于美国永久纪念邮票之上时,人们知道,她的辉光再也不会散去,她的能量将持续辐射整个世界。

她的存在本身,已经向我们印证了以下结论—

外在环境的不平衡有时也难以抑制女性的天分与激情。在这个世界上对人的才智与毅力提出最高要求的领域,女性也可以极尽智识之美,最大程度地实现她心之所想,以及生而为人所尽一切可能之事。

身着旗袍的“姊姊”

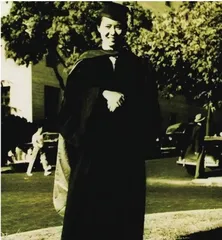

如果穿越回1936年到1942年间来到加州大学伯克利分校,你很容易从人群中辨别出吴健雄的身影。

她个子不高,总是穿着剪裁合身的高领旗袍,盘高发髻,有一张典型的东方面孔。据后来因发现了超铀元素而获诺贝尔奖的西博格回忆,吴健雄是当时伯克利仅有的几名女学生之一。

在伯克利,朋友们喜欢叫吴健雄为“Gee Gee”,其中也包括“原子弹之父”奥本海默,之所以如此称呼,是因为这是中国话“姊姊”的外文口音,叫起来让人感到亲近。

同时,由于她才分出众,形象高雅,个性又大方活泼,因此成为当时公认的系花,有些男生还会把她的姓氏唱进情歌里。

从表面上看,她和那些受人欢迎的年轻女孩或许没什么两样,同样有着天真烂漫的个性。

她的好友玛桂特记得,吴健雄和她在伯克利时最喜欢的事情,就是坐在火车最前排的座位,从伯克利出发,跨过海湾,一路开进旧金山。

她还记得,从物理馆走回国际学社的路上会经过一片草地,有次天色已晚,四下无人,她们就直接在草地上一路翻起了筋斗。

但往深处追究,我们又会惊觉,如果仅仅停留在她天真烂漫的形象表面,就将错失这位物理学家丰富人生的绝大部分风景。

在1936年8月,吴健雄乘坐“胡佛总统”号轮船由中国抵达美国之初,她原本只计划在旧金山停留一个礼拜,然后就东行前往密歇根大学念书。

但阴差阳错地,她踏进了伯克利的校门,并很快地拥有了一场极其浪漫的邂逅。

在伯克利,为她担任向导的,正是后来成为她丈夫的袁家骝先生,但“浪漫的邂逅”并不是指她与袁家骝的相遇,而是在袁家骝为她担任向导的过程中,她意识到,伯克利恰好拥有世界上第一台回旋加速器。

2021年底,吴健雄唯一的孙女Jada Yuan写下回忆吴健雄的长文,在文中她就提到这场对物理学家而言极其重要的相遇:“这是一个仓库大小的设备,可以将带电粒子沿着螺旋的路径加速并将它们射向更小的粒子。我的祖母一看到它,就知道自己必须留在这里。”

我们可以从这件事中清晰地感受到吴健雄在进行个人选择时的敏锐与果决,那时候,和她约定了共同前往密歇根大学就读的好友董若芬不得不独自前往,并断绝了和她的友谊,但她也并未因此动摇自己的决定。

从某种程度上说,回旋加速器可以被视作彼时伯克利学术盛况的缩影—当年,这里正聚集着一批年轻而顶尖的物理学家,聚集着世界上最聪明的一部分头脑。

发明和建造回旋加速器的劳伦斯时年35岁,当时正在物理系任教的传奇科学家奥本海默只有32岁。吴健雄的师友们,诸如塞格瑞、兰姆、西博格等人,也在此后的工作中各自取得了诺贝尔奖。

她像海绵一样狂热地吸收着新世界的知识,并且为之付出了巨大的努力。

初来乍到时,吴健雄的英文表达和听力都还不太好,因此上课时难免有些听不完整的地方,因此想要详尽地记下笔记便不太可能。于是她总是会向同学借笔记来抄。在她的传记中记载着,她交好的女性朋友们想约她出去玩时,她常常表示自己时间紧张,因为,“早上要念书”。

就像她曾经在南京就读于国立中央大学(南京大学的前身)时那样,同窗好友们对于吴健雄也总是有着这样的印象:她虽然头脑聪明,却从不恃才傲物。

好友程崇道就曾回忆她:“吴健雄在面积不过方丈、仅容一桌一椅一榻的小屋中,经常是闭门在内读书,有时宿舍总电源开关关闭之后,还可以看到她在摇曳烛光里坐着看书的身影。”

当天分有了勤勉加持,吴健雄自然迅速在学习上取得了进步,当第一学年结束,她的成绩相当好,已经达到可以申请奖学金的标准。而老师们也喜欢这个聪明而勤奋的学生,在劳伦斯和塞格瑞的指导下,吴健雄真正投入了世界最前沿的物理学研究。

1938年,吴健雄正式开启她在原子核物理世界中的实验研究,此时此刻,原子核物理的学科发展,正呈现出一片蓬勃而璀璨的景象,而吴健雄也正成长为一颗逐步升上夜空中央的、闪亮的新星。

关于θ和τ的谜语

时间推进到1956年,对于吴健雄的命运而言,一个至关重要的变化即将发生。

在杨振宁与李政道二人对宇称守恒理论提出质疑之前,在物理学的世界中,人们始终相信,自然界的定律存在一种恒定的对称性,就像左手与右手对称,或者镜中世界与镜外世界对称。

绝大多数时候,这种在对称性基础上揭示世界规律的做法,都畅行无阻。但随着科学研究的不断深入,悖论出现了。

上世纪中叶,在普通物质被高能量质子撞击之后产生的众多“奇异粒子”中,最引起科学家们兴趣的是θ和τ。这两种生命期很短的粒子,会在诞生后逐渐衰变成为其他生命期较长的非奇异粒子。

当时的测量结果显示,θ和τ的质量和寿命都相同,由此可以推断,它们可能是同一个粒子。

奇怪的是,θ的衰变会产生两个π介子,而τ的衰变却会产生三个π介子,如果使用宇称守恒的理论进行推算,那么科学家们就会得到一正一负两个不同的宇称结果,它指向的结论是,θ和τ并不是同一个粒子。

这两种物理基本原理在θ和τ身上相互打架,于是争议随之产生。在当时的物理学界,这一现象被称作“θ-τ之谜”。

而“θ-τ之谜”之所以重要,是因为它直接关联着物理学的基础理论,要么是用质量与生命周期衡量粒子属性的理论出错,要么是宇称守恒的计算方式出错。反正,总有什么关键节点出了差错。

而无论哪里出了问题,都将是个大问题。

物理学家们对于这个话题的热烈讨论,在1956年的罗切斯特大会上达到了顶峰。

在这场于美国纽约州举行的重要国际性会议上,粒子物理学家云集,时年34岁的杨振宁正是在这场大会的最后一天,提出了一个大胆而开放的思路,他的发言在当时的罗切斯特会议记录中有如下记载:

“杨振宁认为,由于我们到目前为止,对于θ和τ衰变的了解是这么的少,因此也许最好是对这个问题,保持一个开放的想法。遵循这种开放的思考方式,费曼替布洛克提出了一个问题:会不会θ和τ是同一种粒子的不同宇称状态?而它们没有特定的宇称,也就是说宇称是不守恒的。这就是说,自然界是不是有一种单一确定右手和左手的方式呢?杨振宁说他和李政道曾经研究过这个问题,但是并没有得到确定的结论。”

杨振宁和李政道的灵感,产生于罗切斯特大会后一场漫长的午后讨论。

当时,他们已经意识到,虽然宇称守恒理论在电磁相互作用和强相互作用中始终成立,但却未曾在弱相互作用中通过实验得到证明。因此,他们探讨出的关键突破点在于,要将宇称守恒是否成立,单独地放在弱相互作用中去进行验证。

1956年6月,杨振宁与李政道在美国《物理评论》期刊上共同发表了《弱相互作用中的宇称守恒质疑》一文,正式向宇称守恒这一基本理论提出挑战。

不过,作为理论物理学家的李杨二人,难以亲自通过实验去验证他们的问题。

此时此刻,他们亟须找到一些愿意共同进行挑战的实验物理学家。但由于宇称守恒作为基本理论的观念是如此深入人心,因此几乎没有人愿意耗费经费与时间在这上面。

对于那些试图进行实验的人们,原本以惊人的物理直觉闻名的天才费曼先生曾给出评论,“那是一个疯狂的实验,不需要浪费时间在那上面”,他还以一万比一的赔率打赌这个实验绝对无法取得成功。