南头古城我的家

作者: 林绪雍

“家”住南头古城,眨眼十五年了。

十五年前,初到深圳的儿子儿媳相中了这块风水宝地,从此便落地生根。其间虽然经历几次搬家和房子升级,但始终钟爱这个“家”,没有搬离古城。

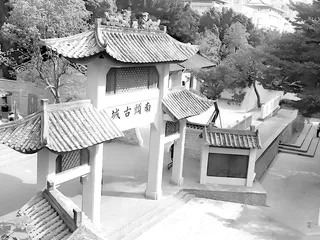

古城的位置和环境都很好,出门北侧便是风景优美的中山公园,西侧与南头中学相邻,东边是南头城学校,里面还有热闹的历史文化步行街—中山南街。

这座近一千七百年历史的古老城,又称“新安故城”。长长的青石板路,古老而独具特色的关帝庙、天后宫、信国公文氏祠、东莞会馆等二十多处历史建筑,处处透露着岁月的痕迹,散发着古朴的气息,吸引着四面八方的游客。

为了照顾孙子,妻子早我几年来到古城生活。每逢“五一”或“十一”长假,我便过来作短暂栖息,尽管幸福时光短暂,但我仍是莫名地欢喜这里。妻子说,这里社区活动多而丰富,古城内日常生活也便利,所以她也很满足,每天忙碌而充实。我退休后也来到了南头古城,圆了家人期盼已久的古城团圆之梦。闲暇时,我便用自己并不成熟的文字,来记录古城一鳞半爪的美好印象。

一次在街上闲逛,我偶然发现寸土寸金的古城内,竟矗立着一座保存完好的古祠堂。走近一看,竟然是敬奉文天祥的《信国公文氏祠》。我知道文天祥是江西人,在远隔千里的深圳,为什么给他专门修建一座祠堂呢?后来,我查阅资料才了解这段历史。当年,宋端宗授任他为右丞相、枢密使,都督各路军马,转战赣东、闽西、粤东一带。那一年,他在深圳南部海域伶仃洋,最后一次崖山海战,宋军全军覆没。文天祥被囚,在船上文天祥写下了千古绝唱《过零丁洋》,后人敬之、爱之、念之。

于是,我以古城美好真实事物为素材或铺垫,完成了《家有留守儿童》《给儿子的一封信》《孝行天下》等相关文章,并在不同媒体发表。南头古城犹如一位美人,凭可见的“颜值”让我钟情,而她的蕙质兰心,或因初见时的羞涩藏而不露。更确切地说,古城在我心里就是一部旷世奇书,充其量我只是翻开她的序章。

在古城居住下来后,才有了与她的日夜相处耳鬓厮磨,才有了读她、懂她、深入她精神内核的机缘。有人描述,南头古城有历史的影子、城市社区的影子、创意文化街区的影子,在她的身上背负着不同身份需要扮演的角色。

根据资料介绍,东晋咸和六年(331),这里设立东官郡,成为岭南地区行政管理中心。从唐代起,逐渐转变为海上交通门户和军事要塞。其优越的地理位置使它迅速成为连接中原与海外的重要枢纽。深圳特区成立之前,这里是宝安县政府的所在地,被誉为“深港历史文化之根”“粤东首府、港澳源头”。

走在古城,仿佛穿越时空隧道。既可感受古人的智慧与勇气,更能领略现代城市的创新与活力。让人不得不叹服的是,古城在保护与传承中,融入更多现代化元素,也更好地保留了原有的历史文化底蕴。古色古香的街巷,风格各异的建筑,到处可见构思新颖的文创作品,古朴、开朗、活跃,生机焕发。

居住古城,何其幸哉。当有人千里迢迢只为与古城匆匆一晤,而我却把“行走古城”当成了院落闲庭信步。晨曦微露,唤醒孙儿起床上学,剩下的时间,就去古城过早、买菜、溜达。或品尝美食,或看历史古迹,或去中山公园散步,也间或参加社区的活动,乐在其中,其乐融融。

南头古城我的“家”,我爱古城,我爱家。