跨学科学习与综合性实践活动的深度融合策略

作者: 陶寒春

“跨学科学习”指的是“超越一个单一的学科而进行的涉及两个或两个以上学科的研究或学习活动”,跳出了学科逻辑和知识点罗列的窠臼,以主题、项目、任务等结构化的形式组织课程内容,指向学生核心素养的内化与迁移。基于此,在三年级下册第三单元“中华传统节日”的教学中,笔者将跨学科学习的理念与综合性实践活动深度融合,让学生在综合性学习活动中感受中华文化的博大精深,从而培养学生的文化自信。

一、跨学科主题学习活动的设计步骤

在三年级下册第三单元“中华传统节日”的教学中,笔者运用跨学科学习的理念确立主题和任务,组织学生开展学习和活动,完善评价与展示等活动步骤,让学生在深入了解传统节日文化内涵的同时在跨学科的学习体验中形成文化自信。

1.确立主题和任务

在教学中,教师应从学科学习、社会生活中开发有意义的话题,拓宽学生语文学习和运用领域。在中华传统节日单元的教学中,笔者根据三年级学生的认知规律、生活经验,设计综合语文、数学、英语、美术、音乐、道德与法治、劳动等众多学科的学习活动,让学生多维度了解传统节日文化,在形式多样的活动中受到中华优秀传统文化的熏陶,提高语言文字的运用能力。在中国的传统节日中,端午节承载着深厚的文化意蕴。这一天,家家户户吃粽子、赛龙舟,以此缅怀古代杰出的爱国诗人屈原。在“中华传统节日”跨学科学习活动中,笔者从“浓情端午·粽叶飘香”主题出发创设学习情境。一是创设生活情境,从学生的生活实际出发,以设计端午节活动为情境。二是开发文本情境,以讲述屈原的故事或与端午节相关的民间传说调动学生参与活动的积极性。三是开发学科学习情境,将不同课程中有关“端午”相关元素的学习内容进行组合创设学习情境。围绕情境,将其转换成驱动学生思考的学习活动。在“中华传统节日”跨学科学习活动中,分别设计以下任务。任务一:吟诵会,诗词中的端午节。任务二:故事会,屈原的传说。任务三:推介会,舌尖上的端午。任务四:体育比赛,陆地龙舟赛。任务五:手工艺品,香囊里的端午。这些学习任务联系不同的课程,指向不同的学科知识,唤醒了学生不同的生活经验,形成了对端午节的大概念建构。

2.开展学习和活动

跨学科学习以任务为线索,发挥整体育人的优势,增强活动的计划性,提高活动的目标意识,引导学生在广阔的情境中学习语文,运用语文,解决实际问题。在任务一“诗词中的端午节”活动中,语文老师选取几首与端午节相关的经典古诗词,如屈原的《离骚(节选)》、宋代苏轼的《六幺令·天中节》进行诵读和讲解,引导学生进入诗词意境。在任务二“屈原的传说”故事会中,通过跨学科合作,引导学生运用语文、历史、艺术、信息技术等多学科知识,探究屈原传说故事的深层含义。

教师可以组织学生进行包粽子的活动。活动开始,教师应向学生阐述端午节的起源及粽子制作的深远历史,深化学生对该传统节日文化的认识。随后,教师通过现场演示包粽子的步骤,详细介绍所需食材及工艺,使学生对此有全面的了解。接下来,教师鼓励学生动手实践,亲历包粽子的过程,以此方式促进学生知识的学习与文化体验的融合。通过此活动,学生不仅得以深入探究端午节的历史渊源与文化,也可以亲身体验包粽子的乐趣及面临的问题。在包粽子过程中,学生可能遇到如选材、成型等难题,而这些问题可以反过来鼓励学生进行更深层次的思考与探索。此外,他们能借此平台与同伴交流各自的体验与成果,从而加深相互间沟通与协作的能力。再如学生选取红色纸张,裁剪成粽子的轮廓,并将这些剪纸艺术品粘贴在壁面上,使之成为节日装饰的一部分,实现了美观与实用性的巧妙结合。另一方面,泥塑活动则为学生提供了一个亲手塑造端午节特有象征,如龙舟、粽子等的机会,鼓励他们在创作过程中注重细节刻画,力求作品栩栩如生,进而深刻体验传统文化节日的浓厚气息。

3.完善评价与展示

展示作品与接收反馈构成了跨学科学习活动不可或缺的一环,不仅能够激发学生参与创作的激情,还促进了他们深入反思并进一步提升个人作品的质量。

为了巩固艺术创作与实践环节的成果,在“浓情端午·粽叶飘香”活动结束后,学校可以策划一次关于端午节的展览活动。学生可以将个人的剪纸艺术品、各种样式的粽子、讲故事视频等进行展示,邀请家庭成员、其他年级学生参观。此类展示活动不仅使更广泛群体得以鉴赏学生的创意作品,同时也传递了传统节日的深厚底蕴与文化气息。在展示会上,学生可以向参观者阐述其创作的灵感来源、制作流程及所汲取的知识领域,分享他们在项目实践中的愉悦体验与收获。此外,学生也可借此平台倾听外界的观感反馈与建设性意见,明晰作品的亮点所在与改进空间,这对于他们的成长和学习都是非常有益的。

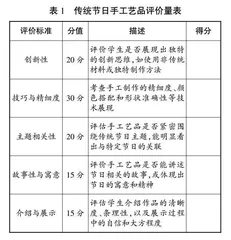

为了让学生在活动中持续成长,语文教师还可以构建一套评价体系,邀请其他教师、家长和学生对作品进行评价。评价标准可以包括创新性、工艺技巧、文化内涵的体现等多个方面。例如,基于端午节学生制作的“端午香囊”,可以设计评价量表(见表1)。

该评价体系旨在全方位地衡量学生的创新能力、实践动手能力、文化领悟力及表达技巧,鼓励学生在创作过程中加强对传统文化节日深层价值的理解与鉴赏。此外,教师要指导学生进行自我评价及相互评价,使他们从同伴的角度审视个人作品,进而发展其批判性思维及自我反思的能力。这样的评价反馈机制不仅能激发学生在未来创作中投入更多努力,还能助力他们在实践过程中持续提升艺术技艺与文化修养水平。

二、跨学科主题学习活动的设计策略

1.异中求同:课程要素的应然耦合

小学阶段的语文跨学科学习与综合性学习虽在课程目标表达上有所差异,但均致力培养学生的核心素养,彰显了两者在树立人格教育理念上的“异曲同工”之妙。学习实践活动均强调在贴近现实的情景下,调动跨学科知识储备,自主发现、分析并解决实际问题;课程设计展现出实践导向、开放性构建、知识整合及持续发展等特性;评价机制倾向于运用多元化的真实表现评价方法;秉承“生活即教科书”的理念,广泛融入各式课程资源,构筑了一个将学科知识、学生主体与社会实际主题紧密联结的跨界“综合教材库”。在“中华传统节日”的活动设计中,教师可以通过打通不同课程的通道,引入不同学科的知识,实现异中求同。在吟诵会中,教师可将语文和音乐学科联系,为学生创设进行吟诵的环境与载体;在故事会中,将语文、信息技术等学科进行融合,让学生自主搜集相关故事并进行分享;在推介会中,将劳动课程融合到活动中,学生在做粽子中认识了材料,感受到了劳动的乐趣,了解了粽子最初的含义以及当下意义的演变,在品尝食品的同时感受到中国传统文化的博大精深;在陆地龙舟赛中,学生借助“赛龙舟”的活动,了解了端午的民风民俗;在做香囊的活动中,学生感受到了父母利用端午节日,用艾草做成香囊帮助自己驱赶蚊虫、祈求幸福的美好祝愿。

2.同中互融:教学目标的应然耦合

在小学语文教育领域中,跨学科学习与综合性学习均可选取与学生日常生活紧密相连、强调实践探索性的主题。“中华传统节日”这一类主题不仅贴合了语文学科的本质特征,还便利了多学科知识的渗透与融合。“浓情端午·粽叶飘香”跨学科学习活动,共同指向了“尝试”,这是基于学生学习能力的目标设计理念;丰富了学生的“了解”,学生要在不同课程的共同参与中了解端午节的传统文化;融合了“探寻”,知识不再是直观呈现,而是让学生在体验中探究、体验、建构。在进行语文跨学科学习活动中,所有的活动目标都是提高学生的语言文字运用能力。

3.互为支撑:教学策略的应然耦合

在教育策略的层面上,跨学科学习与综合性学习应当互相取长补短,促进彼此的提升。教学中的“跨学科学习”可汲取综合性学习模式下的项目导向学习及探究式学习等方式,鼓励学生在实际操作中汲取知识,在探索过程中锻炼思维。在活动目标上,综合性学习和跨学科学习活动的育人价值和素养指向清晰,都注重“解决问题”的能力培养,以“感受和学习生活中的优秀传统文化”为活动任务。在学习内容上,综合实践活动提供了具体的学习内容,跨学科学习则需要不同学科的共同参与,围绕“大概念”组织学习内容。在学习活动上,都倡导阅读、梳理、探究、交流等活动,为学生提供学习支架,注重对学习活动的评价。

“跨学科学习”学习任务群下的“实践 体验”模式,让传统节日文化在学生的生活中得以生动展现,使他们在参与、体验和创造中感受传统文化的魅力。通过亲身体验传统节日的习俗,学生不仅能够了解历史,更能在实践中提升团队合作、创新思维和艺术表现能力。而作品的展示和评价则为学生提供了反思和提升的机会,进一步激发了他们对传统节日文化的热爱和传承意识。

(作者单位:江苏南京市游府西街小学浦口分校)

责任编辑 宋园弟