核心素养视域下高中化学元素化合物生活化教学的创新实践

作者: 肖亚娟

摘要:本文针对元素化合物教学中存在的知识碎片化、认知表层化问题,以2017版化学课程标准为指导,构建"生活情境-科学探究-价值建构"三位一体的教学模式。通过开发系列生活化课程资源、设计梯度探究任务、实施多元评价机制,有效促进学生宏观辨识与微观探析、证据推理与模型认知等核心素养的发展。两年教学实践表明,实验班学生在科学探究能力、知识迁移水平等方面显著提升,为元素化合物教学改革提供可操作性范式。

关键词:核心素养 元素化合物 生活化教学 教学策略 高中化学

一、问题缘起与研究定位

(1)现实困境分析。①知识掌握维度:某市2022年学业质量监测显示,学生在“金属腐蚀原理”“盐类水解应用”等生活关联性试题上的得分率仅为54.3%,显著低于理论计算题(72.8%),暴露"学用脱节"问题。②教学实施现状:对6所高中32节元素化合物课堂观察发现:78%的课堂以教材实验为主,缺乏生活化改造,64%的情境创设停留在"导入环节",未贯穿教学全程,仅9%的课堂设置社会实践类作业。③学生认知障碍:谈发现,学生普遍存在"三难"现象:难以将Fe²+/Fe³+转化与补铁剂服用关联(概念迁移难),无法解释铝制易拉罐回收价值(性质应用难),不理解NaHCO₃在烘焙中的具体作用机制(微观表征难)。

(2)理论依据。①建构主义学习理论:强调在真实情境中主动构建知识体系。②STSE教育理念:注重科学、技术、社会与环境的相互作用。③深度学习理论:追求概念理解、批判思维与复杂问题解决。

二、教学模型构建与实施路径

(一)“三阶九步”生活化教学模式。

(1)情境浸润阶段:生活现象聚焦(如暖贴发热原理探究),社会问题溯源(如重金属污染事件分析),认知冲突激发。(如“铝锅致癌”真伪辩论)。

(2)深度探究阶段:实验方案设计(对比不同条件下铁钉锈蚀速率), 微观机理阐释(Fe→Fe²+→Fe³+的电子转移可视化),模型构建应用(绘制金属防腐方法思维导图)。

(3)价值内化阶段:知识迁移创新(设计阳台小菜园防锈支架),社会决策参与(撰写社区废电池回收提案),反思评价提升(编制《我的金属知识手册》)。

(二)课程资源开发策略

(1)生活素材库建设。元素:Fe、Al、Cu;生活素材:暖贴、菠菜、铁锅 ;易拉罐、铝箔药板、明矾;铜火锅、青铜器、电路板。教学关联点:氧化放热、Fe²+吸收、钝化;合金性能、延展性、净水原理;导热性、腐蚀防护、导电性。

(2)家庭实验包设计。①基础型:食醋除水垢(CaCO₃+CH₃COOH);②探究型:不同金属导线制作水果电池;③创新型:利用铁粉测定食品干燥剂有效性

(三)课堂教学实践案例

课例:探秘补铁剂中的化学智慧——铁及其化合物复习课

(1)情境任务。某品牌补铁剂说明书显示。①主要成分:琥珀酸亚铁(FeC₄H₄O₄);②注意事项:与维生素C同服可促进吸收,忌与浓茶同服。

(2)问题链设计。如何验证药片中Fe²+的存在?(性质检验实验设计) ;维生素C在此过程中起什么作用?(氧化还原原理分析);为何不能用茶水送服?(配合物形成对吸收的影响)。

(3)探究活动。任务1:分组设计Fe²+检验方案(试剂选择、操作优化);任务2:通过电位传感器测定VC对Fe²+稳定性的影响;任务3:模拟胃液环境,探究pH对铁元素吸收率的影响。

(4)素养达成。宏观辨识:观察溶液颜色变化判断价态转变。证据推理:通过电位变化曲线推导抗氧化机理。社会责任:为缺铁性贫血患者撰写用药指南。

三、教学评价体系创新

(1)三维评价框架。①知识理解度:通过概念图绘制检测知识结构化水平;②实践创新力:依据家庭实验报告评估探究能力发展;③价值认同感:采用量表测量STSE观念形成程度。

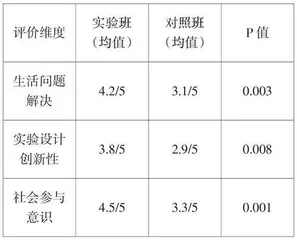

(2)典型案例追踪。对比实验班(n=45)与对照班(n=43)在"金属材料"单元的表现:

(3)质性评价摘录。①学生A:“现在看到食品包装袋上的添加剂,会主动分析Na、Fe等成分的作用”②家长反馈:“孩子主动检测家中水质硬度,用化学知识解决实际问题的能力明显提升”。

四、实践成效与反思

(1)阶段性成果。①开发校本课程《生活化学探秘》(获省级精品课程);②形成典型课例集(12个教学案例被市级教研平台收录);③学生研究成果3项生活化课题获全国青少年创新大赛奖项)。

(2)待改进问题。①城乡学生家庭实验资源获取存在差异;②部分生活化实验的安全把控需要加强;③跨学科整合能力有待进一步提升。

(3)未来发展路径。①构建“家校社”协同育人机制(如与环保部门合作开展重金属检测);②开发AR化学实验室(虚拟还原金属冶炼场景);③建立生活化教学资源云平台(实现区域资源共享)

结语:当化学教学真正扎根生活土壤,元素化合物知识便不再是枯燥的方程式记忆。通过持续优化生活化教学模式,我们期待学生不仅能理解Fe³+的检验方法,更能洞察社会生活中的化学智慧;不仅会书写铝热反应方程式,更能体会科技发展中的学科价值。这或许就是化学教育最美的样态——让知识回归生活,让素养照亮未来。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]王磊.学科能力发展评学教系统的建设与应用[J].课程·教材·教法,2021(5).

[3]郑长龙.化学实验教学论[M].北京:高等教育出版社,2018.