按键不伤人

作者: 虞若月

【活动背景】

教育部《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》明确指出,人际交往是小学心理健康教育的主要内容之一。随着互联网的普及,我国网络欺凌现象呈现低龄化趋势,小学生也时常卷入到网络欺凌事件中。国家对防范网络欺凌愈加重视,2024年1月1日,我国正式施行《未成年人网络保护条例》。

基于六年级段的课前调查,大部分学生虽然听说过网络欺凌,但是对网络欺凌在生活中的具体表现并不了解,部分学生甚至没有意识到自己的某些行为是某种网络欺凌,已经对别人造成了伤害。如今,学生在生理方面的早熟现象越发普遍,但道德认识和行为判断却并未匹配生理发育。这种情况在农村学校表现得更加明显。

根据以上情况,本课以学生作为旁观者面对网络欺凌这一共性困惑为出发点,主要通过角色扮演法帮助学生在体验角色心理活动的过程中加深对自己和他人的了解,学习健康、积极的人际交往方式,让孩子们更加了解网络欺凌,认识该类行为带来的危害,并掌握基本的应对方法。同时,激发学生对被欺凌者的同理心,运用合理的方式去关心、安抚、支持被欺凌者,使欺凌现象消失于萌芽期。

【活动目标】

1.通过“火眼金睛”“分享经历”活动,认识并能鉴别网络欺凌行为。

2.通过“情绪亮牌”“角色扮演”活动,体会网络欺凌带来的危害,激发对被欺凌者的同理心。

3.通过“小组讨论”“温情留言”活动,学会对被欺凌者进行积极且有效的帮助。

【活动重难点】

通过角色扮演和小组讨论,认识网络欺凌带来的危害,激发对被欺凌者的同理心,学会对被欺凌者进行积极且有效的帮助。

【活动准备】

多媒体课件;爱心树、情绪牌;剪辑抖音视频短片《女孩踢猫》;整理真实事件《我不是“神女”》改编成剧本并打印。

【活动对象】

小学六年级学生

【活动时长】

一课时

【活动过程】

一、热身导入:网络吃瓜,反转真相

教师导语:随着网络的不断发展,各种社交软件不断推陈出新,流行的网络传播媒介从文字、图片发展到短视频。这里有一则有趣的短视频,各位小网民们,你们想做一次吃瓜群众吗?

播放抖音小视频《女孩踢猫(前半段)》(以下为视频概述)。

一日,在重庆街头,一个身着粉色衣服、扎着俏皮马尾辫的小女孩,对着路边的一只熟睡的狸花猫踢了一脚又一脚。显然,这样的行为令狸花猫十分不舒服。

教师提问:看到这样的视频,你有什么想说的?

生1:这只小猫只是在睡觉,却被踢了,有点可怜。

生2:怎么也没有大人出来劝阻她,这样的行为是不对的。

生3:我觉得这个小女孩有点儿坏。

播放抖音小视频《女孩踢猫(后半段)》(以下为视频概述)。

镜头一转,原来正有一辆白色轿车往小猫这侧快速驶来。小女孩见小猫仍一动不动,便挡在它的前面,向着汽车挥动着双手,嘴里大喊:“猫!猫!”司机见状,减慢了行驶速度。

教师提问:了解真相后,你有什么想说的吗?

生4:原来这是一次善举!我们误会这个小女孩了。

生5:网络很复杂,网上的信息是掐头去尾,不完整的,我们看到的情况是片面的。

生6:小女孩不敢用手抓,才用这样的方式把猫拨到路边的。

生7:我感到很抱歉,没有了解真相就随意评价,说了伤害她的话。

师小结:如果没有下半段的“反转”,那么这个小女孩可能将经历一场网络暴力。今天我们就来聊聊网络欺凌这个话题——按“键”不伤人。

设计意图:从一个有趣的抖音短视频入手,调动学生的积极性。在事件反转的过程中,让学生切身体验到“网络吃瓜需谨慎”,并顺势引出本课的主题。

二、活动展开:揭开网络欺凌的面纱

(一)火眼金睛

课件出示6个案例,请学生判断是否属于网络欺凌。

案例1:某同学在贴吧上造谣说小李同学喜欢他的同桌,说他们在一起了。

案例2:某同学喜欢陈小小,就把她的家庭地址和手机号码泄露在朋友圈上。

案例3:某班小团体在微信群里进行投票,“选”出“班级最丑的人”。

案例4:某同学制作班级同学的恶搞表情、小视频,并进行传播。

案例5:“因为我喜欢某韩国明星,就在他的微博底下进行了评论,马上就有人回复我,说喜欢这种小鲜肉的人脑子有问题,甚至私信骂我不爱国。密密麻麻的回复里什么难听的、骂人的话都有。最后我只能把那条评论删掉了”(校心理咨询处留言)。

案例6:“班级里的一个女同学在厕所偷拍我的照片,甚至拍到了隐私部位。她把这些照片给我看,还威胁我会发布到网上。我很担心她发到网上,恳求她不要发。她说不发也可以,要我给她钱。最后,我只好照做”(校心理咨询处

留言)。

预设答案:案例1恶意造谣、案例2泄露隐私、案例3孤立排斥、案例4侮辱诋毁、案例5网络骂战、案例6骚扰威胁,这些案例都属于网络欺凌。

(二)分享经历

在案例鉴别结束后,教师提问:你们是否有过对别人网络欺凌或者自己被网络欺凌的经历呢?谈谈你当时的想法和感受。请注意,分享的同学是因为信任我们才分享的,所以我们要尊重他人的隐私,不要告诉班级外的其他人。

生8:有一次,我在贴吧上看到一个有关我们学校的匿名帖。这个帖子称一个同学的试卷成绩是作弊得来的,还发了他的试卷照片,该同学的个人信息在试卷上一览无遗。帖子底下有好几个留言,都是附和着说“这个同学人品有问题”这类难听的话。我认识这个同学,但是不敢为他说话。我怕他们也会人肉我,挂到网上。

师:我非常理解你的感受。每个人面对这种场景都会非常害怕,既想为受欺凌的同学做点什么,但是又不知道如何施以援手。

生9:我是转学生。还没转学前,因为我有点胖,有几个男孩子会给我起绰号,我越“怼”他们,他们越起劲,除了在班级里喊,在微信群或者朋友圈提到我的时候也毫不避讳。也因为他们在网上毫不顾忌,我的外号一下子扩散开来,我心里非常生气和难过。

教师轻轻拍该生的肩膀,并轻声安抚 : 如果你现在还为此感到困惑,可以课后来找我谈谈心。

师:谢谢这位同学对我们班级的信任。她真诚地分享了对她来说很不愉快的经历。她的经历在提醒我们,大家平时开玩笑要适度,网络不是扩散玩笑的地方,这会给别人造成伤害。

设计意图:生活中有些网络欺凌行为容易被忽略,通过案例鉴别、经历分享的方式引导学生认识会对他人造成心理伤害的行为。并让学生意识到:在日常生活中开玩笑一定要有分寸。此外,学会辨别行为是否对他人造成了伤害。

三、活动深入:按键不伤人

(一)情绪亮牌

课前,教师给每位学生发了一个情绪牌。情绪牌正面是绿色笑脸,代表舒适、愉悦等正面情绪;反面是黑色哭脸,代表难受、愤怒等负面情绪。

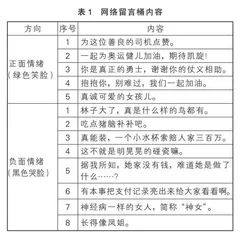

教师导语:网络是把双刃剑,它能带来温暖和力量,亦能带来痛苦和绝望。老师这里有一个网络留言桶,收集了最近网络上形形色色的留言。老师随机抽取留言,请同学们根据自己读完留言后的感受,亮出情绪牌。

教师根据学生亮牌的情况,将留言分类粘贴到黑板上,形成对比。

说明:归类到负面情绪的这八条留言,来自一个真实的事件。事件主人公王晶晶真实地经历了这些网络骂战。

(二)情景剧表演

教师在课前将全班分成四组,下发情景剧本《我不是“神女”》。

在课上用 5~8 分钟的时间,让每组安排表演人员以及练习表演,可根据需要加情景和台词。

剧本内容:

第一幕:课间,王晶晶正在自己的座位安静地看书。与此同时,A同学和B同学在教室的走道间玩闹。突然,A同学的手不小心划到了王晶晶桌上的水杯。“啪”的一声,水杯落地碎了。王晶晶的同桌C开玩笑地说:“她的水杯可是值三百万的!”王晶晶笑了笑,并不在意。殊不知,同学D在暗处目睹了这一幕,将其发布到了网络上。

第二幕:王晶晶无助地蹲在地上,双手抱头呈防御状,时而哭泣,时而抵抗:“事情不是这样的!”面具人依次入场,边用手指向王晶晶,边厉声喝道。最后,面具人团团围住王晶晶,骂声一片。

备注:第二幕中,除王晶晶,其他人戴上面具,意为网络背后的人。面具人的基础台词为网络留言桶中的8条负面留言,学生可自行增加台词。

代表小组表演后,教师采访学生的感受。

生10(饰演王晶晶):我感觉特别害怕和无助,为什么所有人都在针对我。

生11(饰演面具人):很多人一起说坏话的时候,我好像变成了害人的恶魔。

生12(旁观者):我觉得王晶晶很可怜,我要不要帮助她。

师:可能当年每个人在这把火里都没添太多柴,但是事实是王晶晶确实被烧到了。她本人陷入抑郁,甚至两度自杀。那么,我们可以怎么帮助这些被欺凌者呢?

小组讨论对策并分享。

生13:我会提醒她,可以拨打青少年援助热线12355寻求帮助。

生14:我会安慰她,鼓励她要勇敢地告知家长和老师实情,必要时可以报警。

生15:对于那些造谣和侮辱的言论,我可以帮助她一起向网络平台发起投诉。

生16:我还可以帮助她一起收集证据,利用法律的武器捍卫自己的权力。

生17:如果是知情者,我想为她澄清真相;如果只是陌生人,我不参与评论。

小结:按键不伤人,这些做法都将成为反欺凌的力量。

设计意图:“情绪亮牌”环节让学生初步感受网络言论的影响,引出情景剧。通过情景剧表演,让学生体验不同角色的心理感受,认识到网络欺凌会带来的伤害,探讨积极的应对策略。

四、活动升华:穿越时光,温情留言

学生分享本节课的收获与感悟。

师:现在同学们拥有穿越时光的机会,你可以在爱心卡上写下想对王晶晶说的话,贴到爱心树上。这棵爱心树将保留在班级的文化墙上,今后这里还可以是“夸夸墙”“加油站”“求助亭”,同学们可以继续留言,让善意之花开满这棵爱心树。

设计意图:引导总结后通过“爱心树”活动,深化拒绝网络欺凌的理念,将本课学习延伸至生活实践,形成班级文化。

【活动感悟】

本课注重活动体验,关注学生心理变化。课堂设计层层递进,分别设置了活动导入、活动展开、活动深入、活动升华四个环节,师生、生生间呈现良好的互动。学生在活动有所感触和收获,整体辅导效果好。

1.素材真实典型

辅导中的案例均来自于生活,特别是王晶晶事件是典型的网络欺凌案件。教师在此基础上进行适度改编,运用到活动中。真实的素材更能引起学生共鸣,从而更有效地达到辅导的目的。

2.活动体验感强

本课中创设了丰富的活动,贯穿每个环节,有利于激发学生的学习兴趣。导入时采用短视频展现网络中的事件反转,让学生体验到“网络吃瓜需谨慎”;展开时采用案例鉴别的形式,让学生在思维判断中深度认识网络欺凌;深入时采用情绪亮牌、角色扮演活动,让学生切身感受网络欺凌的危害;升华时采用温情留言,让学生真实地体验善举,展现善意。

编辑/黄偲聪 终校/石 雪