世界美术思潮中心东移刍论

作者: 王学仲我在对日本及西方艺术作了若干年考察与认识之后,曾在日本艺坛提出过“美术思潮东移”之预言。这在许多人看来似乎是痴人说梦的无稽之谈。

其实移动不是始自今日了,当1867年日本的浮世绘首先打入法国万国博览会时,便为法国美术界打开一个神奇的东方绘画天窗,以致著名画家马奈、莫奈、高更等都极力模仿浮世绘的人物和线条,他们对日本画家安藤广重的色调佩服得五体投地。

后来日本书道家又到欧美各国设帐授徒,西方各国无不有其足迹。到了现代,西方世界则对中国画又有了新的认识,英国美术评论家贡布里希就曾写道:“他们的画(指中国画)画在绢本卷轴上,保存在珍贵的匣椟之中,只有相当安静时才打开观看玩味,很像是人们打开一本诗集时对一首好诗再三吟诵。这就是十二和十三世纪中国最伟大的山水画中所蕴涵的意图。”

美国的美术理论家高居翰也评论说:“像中国学者们常常所作的那样,平淡只是表面上的,一幅貌似单调的画很可能掩盖着内在的富丽堂皇,在朴素的外衣里可能裹藏着绣花的袍子。在艺术作品和它所反映出来的人品中,平淡并不等于单调。”世界艺术怪杰毕加索,75岁时在法国会见了中国国画大师张大千,那时的张大千正值艺术成熟的花甲之年,这位无冕艺术之王对张大千讲:“真正的艺术是在中国,其次是受中国文化影响极深的日本,然后是非洲。令我困惑不解的是东方人为什么喜欢到外国去学艺术,譬如墨竹、兰花,是西洋人永远不能画的。”毕加索在晚年还曾表示:“如果我是一个中国人,那么我一定不是一个画家,而是一个书法家,我要用笔来书写我的感情。”

综上所述,印象派的创始人马奈和莫奈与近代艺术的开山鼻祖毕加索,身居世界美术中心的法国,却都那么醉心于东方绘画之美,这说明世界艺术已生发出一股地下的潜流,其中心正涓涓地向东方移动着。从19世纪中叶到现在,这种发展趋势已经鲜明地露出端倪,绝不可视而不见,充耳不闻。

需要说明的是,吴昌硕、任伯年及所有近代中国名画家作品的价格,均不及同时代法国画家作品的千分之一,甚至几千分之一;中国的社会生产力、科学技术水平落后于西方,正在实行的开放政策主张引进西方的先进技术和管理方法。在这样的情况下,为什么世界美术思潮的中心却悄悄地移向东方呢?这大约是因为在现代化高度发达的国家,城市人口的密集、生活节奏的急促,以及工业化对人类生活环境的污染,促使人们寻求调节精神生活的安定剂和清凉剂。既然生活中的田园诗已不复存在,人们就需要在艺术享受中以恬静之美净化心灵,抚慰在紧张生活中形成的不安心理。曾经伴随生产现代化而诞生的、以给人感官刺激为宗旨的各种艺术流派,虽曾喧嚣一时,但终究不能满足人们更本质的审美情趣。

在这样的历史条件下,东方最现代化的国度——日本,发生了文化的回归现象。他们在古老的民族文化遗产中找到了最纯净的艺术,诸如书道、茶道、花道、棋道等。继之,人们寻根溯源,终于发现重道而轻技的中国文人画、书法、篆刻等,才是承担这一历史任务的最理想的艺术形式。

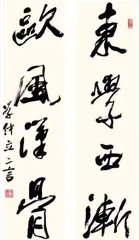

中国画不受色彩与材料的过重使役,简单的笔、墨、印即可构成一个美妙的心灵世界:书法的黑白红常使外国艺术家为之倾倒,它是最现代化的符号艺术,又是最不失形象感的抽象艺术,是一切垃圾派和行动派的前卫艺术难以企及的。由此可见,世界美术思潮中心的东移,是历史的必然趋势。

至于说中国书画的商品价格,这并不取决于艺术本身,其中国贫则艺轻、国富则艺贵是主要因素。可以想见,当中国以经济强国的资格跻身于世界民族之林,并以与外国艺术巨匠作品的同等价格赎回中国艺术家的作品时,我相信中国书画的价格自然可与西方艺术珍品相匹敌。如此看来,今天,我们就不应妄自菲薄,明天则更有理由为祖国的宝贵文化遗产而自豪!

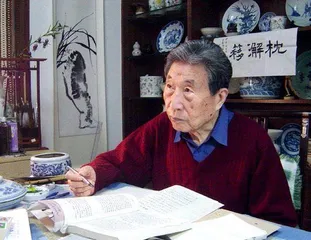

(作者为书画家、教授,创立“黾学”学派,曾为中国书法家协会顾问、中国书法家协会副主席、学术委员会主任,天津书法家协会主席,创立天津大学王学仲艺术研究所,曾任王学仲艺术研究所荣誉所长,中国文联第八届、九届全委会荣誉委员;本文为新时代美术高峰课题组、中国书法“两创”课题组专稿)