文化遗产保护督察制度的二元结构与体系整合

作者: 龚晨阳

现行文化遗产类保护督察工作分为两大基本类别,物质类文化遗产围绕文物进行保护督察制度设计,目前已经初具规模;非物质类文化遗产围绕“名录建设”和传承人保护进行保护督察工作,但尚未形成制度安排。在整合两大类别归入文化遗产保护督察时,其共通性工作制度需要提炼出来作为文化遗产保护督察的基本制度,在协调不同类别文化遗产保护督察的基础上,对现行文物保护督察进行归类、合并、调整,并对非物质文化遗产保护督察进行补充,以完成文化遗产保护督察制度建设,实现文化遗产的系统性保护和统一监管。

问题的提出

传承中华优秀传统文化,要求建立文化遗产保护督察制度,推动文化遗产系统性保护和统一监管。

现有的研究并未涉及保障文化遗产保护措施的落实问题,尚未对已有的文物保护督察和非物质文化遗产保护督察工作进行系统研究,尚未认识到文化遗产二元结构分类所带来的制度割裂问题和系统化制度建设的需求,并未提出相应的制度体系化整合路径。

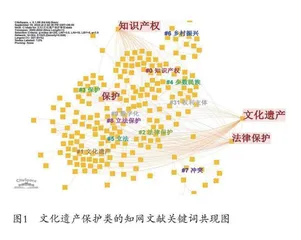

为解决上述问题,建构文化遗产保护督察制度,要立足于将文化遗产分为文物和非物质文化遗产的二元划分,重点处理好二者的关系,从已有的文物保护督察制度中提炼出共通性制度,并且填补非物质文化遗产保护督察的空白,以形成体系化的文化遗产保护督察制度(如图1所示)。

二元结构及制度模式

我国文化遗产保护督察制度的模式选择及反思。从文化遗产保护的角度来讲,我国仅针对文物保护初步建立了文物保护督察制度,但是针对非物质文化遗产并未进行保护督察。我国对于文化遗产保护的立法模式采取的是分散式立法,以是否具有物质形态为区分进行分别立法,并且由不同行政主体进行主管与保护。物质文化遗产对应《中华人民共和国文物保护法》,非物质文化遗产对应《中华人民共和国非物质文化遗产法》;物质文化遗产的主管行政单位为国家文物局,而非物质文化遗产的主管行政单位为文旅部下设的非物质文化遗产司。在我国的一贯认知中,文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。我国当前文物和非物质文化遗产保护督察不同步与我国对文化遗产的认识与分类有着密切联系,由于对二者的认识不同、行政主管机关不一,导致我国对于非物质文化遗产的督察保护和文物督察保护步调不一致。

正是意识到将物质类文化遗产和非物质类文化遗产分开立法保护对于文化遗产的整体性保护传承具有潜在危险,党中央和国家才从宏观层面将非物质类文化遗产和“文物保护”相提并论。早在2015年12月20日习近平总书记在中央城市工作会议中就强调要保护好前人留下来的文化遗产,此时就已经体现了对物质类和非物质类文化遗产的保护需要等量齐观的精神。党的十九大提出“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”,这是坚定文化自信的重要内容;党的十九届六中全会更是要求“增强全社会文物保护意识,加大文化遗产保护力度”;2023年10月全国宣传思想文化工作会议召开,党中央首次提出并深入阐释了习近平文化思想,指出在新时代新征程上继续推动文化遗产的保护传承。这种统一的认识模式能够成为建立统一的文化遗产保护督察制度的重要前提,避免非物质类文化遗产保护督察制度建设落后于文物保护督察制度,也能够预防非物质类文化遗产保护督察不力导致的整个系统性的文化遗产保护落实不到位(如图2所示)。

文化遗产保护督察制度模式选择的路径依赖问题。历史原因和经济学的路径依赖理论可以用来解释我国当前文化遗产领域保护督察的制度模式选择。路径依赖理论认为,过去的历史经验会给现在的选择形成约束。制度会因过去的行为、知识、经验等而不断在该路径发展上自我强化,从而抵制变革。国内将文物保护和非物质文化遗产分开看待是出现现有制度模式的根本原因。在现有文化遗产管理体制下,国家文物局和文旅部非物质文化遗产司之间形成了某种平衡,制定统一的文化遗产保护督察制度必然意味着要改变原有的管理体制。在缺乏制度外因素对此质疑的情况下,维持制度现状成为最优的选择。分散式保护虽然使得非物质文化遗产保护督察制度建设不足,但是却可以在资源有限的情况下进行重点保护。唯有更高层级的权力机关才能改变现有文化遗产保护督察制度的路径依赖。

体系化考量与内容构造

文化遗产保护督察的共通性制度。不管是否以物质形态对文化遗产进行分类,文化遗产保护督察的目标和督察行为指向都是相对确定的,保护行为的指向因是否具有物质形态而异,但是督察行为并不直接指向保护行为的对象,而是指向保护行为——相关具有保护责任的公权力主体。因此应当有基本的共通性的文化遗产保护督察制度适用于所有或者大部分的文化遗产保护督察,这是文化遗产保护的总则性制度。

第一,文化遗产保护督察制度的一般规定。文化遗产保护督察制度可以构成文化遗产保护法律制度体系中一个相对独立的部分。文化遗产保护督察制度应当以一般规定条款对文化遗产保护督察的目标、适用范围、基本原则、责任主体、一般性义务等进行明确,可以参照部门立法中的“总则”一章明确文化遗产保护督察的一般规定,主要内容可以从文物保护督察相关制度安排中进行归纳和提炼。第二,文化遗产保护督察的基本制度,即原则上适用于文物保护督察和非物质文化遗产保护督察的保护督察基本制度。派驻检察专员、督察督办重大案件、检查地方政府的保护责任、对地方政府首长进行约谈等基本工作方式运用于文化遗产保护督察领域需要基本规则的指引,具体化为相关制度规范,作为文化遗产保护督察制度进行进一步具体建构的前提,并避免不当重复。第三,其他文化遗产保护督察领域的通行制度。此类制度并非针对具体类型的文化遗产保护督察而是对所有督察制度都适用的相关安排,理论上不属于文化遗产保护相关法律的基本制度,但是属于督察类的通行性制度安排。

文化遗产保护督察制度的体系。文化遗产保护督察的基本内容包括文物保护督察和非物质文化遗产保护督察两大部分,这是文化遗产保护督察制度的主体。制度安排的逻辑是以对负有保护文化遗产责任的主体进行监督为主,扩展到文化遗产本身保护的源头监督与相关行为的监督,实质上构成文化遗产保护督察制度的主线,与共通性制度共同建立起文化遗产保护督察制度的体系框架。

文物和非物质文化遗产作为文化遗产的基本要素,各自的保护督察具有相对独立性。在具体内容上,应当包含以下几个方面:第一,地方政府履职督察制度。对地方政府履行文化遗产保护职责的情况进行执法督察,对相关政府负责人及时进行约谈。第二,重大文化遗产案件督办制度。对于重大的文化遗产违法案件和安全事故类案件进行依法督办。第三,执法人员动态管理制度。要加强对文化遗产执法人员的统一动态管理,改变以往文物类执法人员和非物质文化遗产类执法人员互不相通的局面。第四,督察文化遗产类案件的执法程序制度。要建立健全文化遗产类案件行政处罚自由裁量的基准,对文化遗产类案件的行政执法进行全过程记录。对执法过程不规范的案件进行约谈曝光,在执法过程中着重考量比例原则的运用。对文化遗产类行政执法案件进行分级,将严重违反法律规定、重大类案件进行挂牌督办,并且挑选出系列指导性案例。文化遗产保护督察制度涉及对现行有关文物类和非物质文化遗产类保护督察的工作规范进行筛选,将针对基本要素的工作规范整合起来,形成文化遗产保护督察的基本制度体系。

文化遗产保护督察制度的内外部衔接。从内部体系化的角度来说,要建立制度的层级适用关系,这样的层级适用关系体现为“国省督察、市县执法”。一方面需要进行重点督察的制度适合由“国省”执行。如地方政府约谈制度和重大案件督办制度的适用层级为国家和省级层面,对地级市和区县级的督察主体来讲,其对地方政府进行约谈不具有现实意义。另一方面需要进行常态化督察的制度则适合由“市县”执行。如督察地方政府的文化遗产保护履职情况可以由市县级督察主体负责,文化遗产的具体保护行为落在基层,文化遗产保护督察的对象并非“文化遗产”本身,而是“文化遗产的保护义务履行情况”,因此由市县执行文化遗产保护督察具有现实意义。这一部分行为属于日常性保护行为,如果其由国家和省级督察主体执行就难以保障督察的常态化。

同时,文化遗产保护督察制度与文化遗产保护相关的法律法规应当有所分工,督察类的文化遗产保护措施归入文化遗产保护督察制度,实施性的文化遗产保护措施由相关法律法规规定。前述文物保护督察制度的基本制度应当归入文化遗产保护督察制度中。另外,如果针对文化遗产保护督察制度制定单行法律,那么也并不排除其他部分具体子制度可以制定相应的行政法规或者部门规章。此外,地方文化遗产保护督察制度也是文化遗产保护督察体系的重要内容。文化遗产保护督察制度的相关设计重在国家层面进行文化遗产的系统性保护和统一监管,但是也需要为地方立法保留空间,以因地制宜地具体实施该制度(如图3所示)。

文化遗产保护督察制度建设任重而道远,在文化遗产法律体系不断完善的前提下,激活文化遗产督察制度是保护文化遗产的下一步良棋。在未来文化遗产保护督察制度的建设过程中,既要以理论为依据,又要以实践为准绳,保障文化遗产的安全和文化遗产事业的发展。

基金项目:2025年度甘肃省高校研究生“创新之星”项目“文化遗产保护督察制度的宪法规范建构”。

(作者单位:甘肃政法大学 法学院)