神秘邻国的轻武器盛宴:走进乌兹别克斯坦武装力量博物馆(二)

作者: 陈逢

苏联RPG-7V与中国69式40mm火箭筒

乌国作为苏联加盟国,按理说应该RPG-7V管够,为什么还会买中国仿制RPG-2的69式?这两款武器同框颇引人思考。

LPO-50火焰喷射器

LPO-50是苏联于二战后在1953年成功研制的火焰喷射器,LPO-50取代了苏军在二战期间使用的ROKS系列火焰喷射器,拥有更远的射程,目的是保护阵地、消灭室外的敌人,同时延续了苏式火焰喷射器的风格:有枪托,但其不但有枪托,还有其他国家同类型武器都没有的两脚架和机械瞄具,使得使用这个武器的士兵远观更像轻机枪手,我国也曾仿制该型号,命名为74式火焰喷射器,主要区别是燃料罐只有2个,而苏联原版为3个。

1PN58夜视瞄准镜

NSPUM“命中”(1PN58)是1980年代初由苏联NII-801(猎户座科学生产协会)研制、NPZ(新西伯利亚仪器制造厂)生产的被动式夜视瞄准镜,是NSPU夜视瞄准镜(1PN34)的改进型。该瞄准镜用于AK系列突击步枪、RPK系列轻机枪、SVD狙击步枪等。作为夜视瞄具,它使射手可以在光线条件较差的环境或夜间识别出300m以内的成年人及坦克,唯一缺点是体积、质量都很大。在当时的技术条件下,该瞄准镜仍然算是一种高科技装备,描写苏军入侵阿富汗的俄罗斯电影《第九连》中苏军士兵曾演示过这一装备的使用。

二战时期及以前

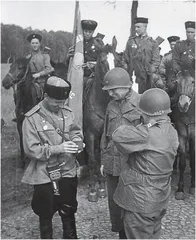

如今乌国与其他大部分中亚国家一样在推行“去俄罗斯化”政策,比如将民族语言由西里尔字母改为拉丁字母,将苏联式的地名以本民族历史人物和民族英雄命名。但对于二战,亦或伟大的卫国战争,乌国人永远不会忘记这段历史。

苏德开战时,乌国人口约650万人,其中143.3万人奔赴战场,占青壮年劳力的40%~42%,编有15个步兵、骑兵师/旅,其中有40多万人再也没有回来(阵亡或失踪)、6万余人在战争中留下残疾。20万乌兹别克军人获得各种军事勋章、奖章,301人被授予苏联英雄称号。1941~1945年间,作为大后方的苏维埃乌兹别克社会主义共和国共向战场输送了2000余架军用飞机、17000台航空发动机、近6万件军用化学防护装备、2200万枚地雷、56万枚炮弹、100万枚手榴弹、30万顶降落伞、5辆装甲列车、18辆军用卫生列车、2200个野战厨房和不计其数的其他军事装备。

莫辛-纳甘Obrez“手枪”

这类被锯短的栓动步枪通常被称为“Obrez”,这个词来自于俄语,大意是“锯短”“修剪”,一战时期英军中就已经出现这种武器,即保留枪托但将前半部分几乎全部锯除的李-恩菲尔德步枪,用于工兵自卫(堑壕战僵持阶段,英德双方曾通过互相挖地道的方式用炸药破坏敌方阵地,有时会出现双方工兵在地下相遇的情况,所以需要长度短且威力大的武器在地下使用)。Obrez的大量出现是在俄国十月革命之后,其以锯短的莫辛-纳甘为主,俄国的革命将这种武器捧红,于是西方世界多数在之后也用Obrez来指代那些锯短的栓动步枪。改造一支Obrez并不难,首先在差不多的位置锯断枪托,留一段可以握持的部分,然后锯断枪管和护手。但这种武器毫无精准度和射程可言,只能在近距离使用,而且由于全威力步枪弹的高后坐力,只能双手握持使用。

莫辛-纳甘Obrez曾出现于近年以一战为背景的射击游戏《战地1》中。

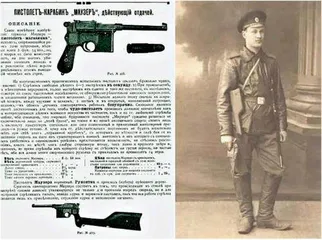

毛瑟C96与其他国外手枪

中国为C96这支传奇手枪取了很多响亮的绰号:“盒子炮”“驳壳枪”“镜面匣子”等,但该枪并不止在中国受欢迎。

由于沙俄自身没有成熟的自动手枪可以采用,只能向国外采购,C96就是考察对象之一。其实,毛瑟公司很早就看中了俄国市场,积极进行推销活动,在俄国官方开始采购之前,已经有部分C96通过商业渠道进入俄国,提供给上流社会人士。

1908年,俄军决定小批量采购C96,供宪兵和精锐部队军官试用,同时允许军官自费购买该枪作为随身武器。后来因为使用过的官兵对C96的评价颇高,于是俄军在1909年再度采购,以提供给航空队的飞行员、运输部队驾驶员等。总体而言,因价格昂贵,一战前毛瑟C96在俄国并不普及,当时C96在俄国的单价为40金卢布,约合30g纯金,只有家境优渥的军官才能负担得起。

国外手枪大量进入俄国是在十月革命后的内战时期,红军与白俄反动军队都使用多种型号的国外手枪,包括美国柯尔特M1911、比利时FN勃朗宁系列(M1900)、德国毛瑟M1910和C96等(本馆也收藏了这几支)。其中数量最多、最受欢迎的依然是C96系列,在红军部队中该系列枪械已经成为基层指挥员的身份象征和无产阶级红色专政的形象标志,更是不少红军高级将领的心爱之物。

C96手枪以精细的做工、炫酷的造型和优良的性能博得苏联红军官兵的由衷喜爱,使得毛瑟情结深深地根植在俄罗斯的土壤中,1930年代奥斯特洛夫斯基的红色名著《钢铁是怎样炼成的》中一而再再而三地提到不同人物身上挎着“毛瑟枪”的内容再一次印证了这一点。(待续)