风从海上来:从敦刻尔克到诺曼底

作者: 周楠电影《敦刻尔克》是近年来难得的战争片佳作,诺兰精巧繁复的非线性叙事与汉斯·季默无与伦比的配乐相得益彰,真实地还原了战场,近乎完美。但在票房和口碑均爆棚的大好形势下,人们对这场欧战史上最大规模撤退背后的故事,依然鲜有关注。

代号为“发电机行动”的敦刻尔克大撤退,充满了人民战争的意味。自1940年5月26日18时57分,英国海军下令行动开始起,到6月4日行动结束,英国人动员了大量的群众,动用了军舰、货轮、驳船、渔船、拖船等一切可供利用的海上交通工具,将被德军围困在敦刻尔克海滩的33.5万盟军,运回了英国本土。这些人,后来成为4年后史上最大规模登陆作战——代号“霸王行动”的诺曼底登陆的骨干。

敦刻尔克战役概览

今天我们回望历史,或许更应当关注撤退背后的故事。相比大撤退,敦刻尔克战役中德军与盟军的精彩较量,能带给我们更多启示。

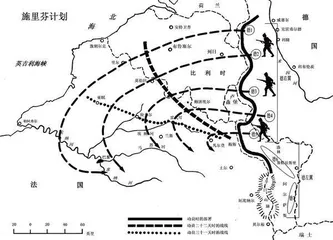

从战前准备看,双方制定作战计划的高下,似乎就注定了结局。双方统帅部最初都遵循了一战时的老思维:盟军以为德国人依然会像一战时那样,采用规模宏大的“施利芬计划”,将进攻的重点放在北翼,南翼既然有阿登山脉和马奇诺防线守卫,德军根本无法实施大规模的兵力突贯,因此把防御重点放在北翼的荷兰、比利时边境,而不是南翼的法国边境。

希特勒和他的陆军总部、ABC集团军群的司令们在讨论作战计划时,迫于阿登山脉的复杂地形,一开始也将主攻方向定在了B集团军群所在的北翼,而南翼的A集团军群实施辅助攻击,正对法国东北部边境的C集团军群负责保障A集团军群的南翼,并提供必要的支援。

历史是人民创造的,但“英雄人物”的适时引领也很关键。时任A集团军群参谋长的曼施坦因,创造性提出了代号为“大镰刀”的作战计划:在荷兰、比利时、法国漫长的边境线上,首先投入装甲集群撕开盟军防线,沿缺口向纵深腹地实施坚决有力的穿插,北翼的B集团军群的两个集团军分别负责夺占荷兰和比利时,同时吸引尽可能多的英国远征军和法军前出增援,而后南翼的A集团军群的3个集团军绕过马奇诺防线、越过阿登山脉密布的丛林,向法国西北部的加来、敦刻尔克海滩实施大纵深穿插,彻底切断盟军退路,最后AB集团军群逐步实施向心压缩,协同歼灭包围圈内的盟军。

一言以蔽之,北翼辅攻的B集团军群做铁板,南翼主攻的A集团军群做铁锤,对英、法、荷、比4国军队实施“巨锤”打击,彻底歼灭之。而这个战役部署形如镰刀的天才计划,以德军1940年在西线取得的巨大胜利为标志,永久地载入了现代军事史册。

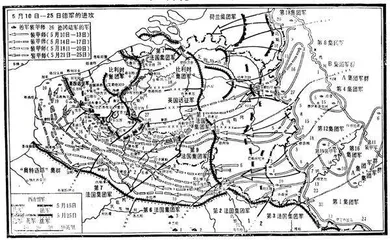

5月10日拂晓,这场136个师(德军)VS 150个师(盟军)的精彩对决,开始了。接下来的战斗毫无悬念,训练有素、准备充分的德军,几乎是按作战计划在演习:5天攻占荷兰、6天夺占比利时,第7天,隆美尔指挥的第7装甲师已经前出至阿拉斯附近——战役发展之快,不但令希特勒、德国陆军总司令勃劳希契和参谋总长哈尔德欣喜若狂,就连B集团军群司令冯·包克元帅都忍不住感叹:“法国人似乎已经失去了理智,否则他们应该不惜一切代价防止这种情况发生。”

盟军方面,直至战役进行到第5天,德军的装甲集群突破了色当—迪南特之间的防线,才恍然大悟真正的威胁竟然是在马斯河西岸的南翼。此时,前出至荷兰、比利时境内的英国远征军和法国的3个集团军,面临被切断后路的灭顶之灾。但一切都晚了。战至5月20日,霍特和克莱斯勒分别率领的两个装甲集群前出至加来—贝顿—阿拉斯一线,德军在盟军的侧后完成了战役合围。5月23日,战役进行到第14天,“大镰刀”计划到了彻底消灭盟军的阶段,似乎盟军的灭亡只是时间问题,德军已经胜利在望。

万万没想到,二战史上德军第一大奇葩事件紧接着就发生了——5月24日,正当形势一片大好之际,希特勒竟然下令停止装甲集群进攻!相信那一刻,两个装甲军的司令古德里安和赖因哈特的内心一定是崩溃的。

过去几十年,欧洲军史界关于这一奇葩事件打了无数嘴仗,未来这一事件依然会让后世的军史迷们争吵不已。在众多观点中,比较荒唐的说法是希特勒故意放跑了英国人,为的是与英国人媾和,确保西线无战事,而后抽出手向东对付苏联人。提出这种奇谈的人,明显没有深入研究过希特勒1940年5月24日傍晚签署的第13号元首令,其中明确指示德国陆军与空军必须坚决、彻底地歼灭包围圈内的盟军。

德军战役失利的反思

历史真相从来扑朔迷离,但只要下功夫研读细节,还是能够拨开云雾,还原其本来面貌的。细细思量,德军造成这一战役失利的原因,主要有以下几点。

其一,A集团军群司令冯·伦德施塔特元帅和装甲集群司令冯·克莱斯勒对局势的判断过于悲观。客观上,战至第14天,德军装备损失很大,一半以上的坦克都已不能使用,部队疲惫不堪,攻击后继乏力。特别是德军在阿拉斯地区首次遭到了有规模的反突击,战局的不确定性陡然增大。

克莱斯勒鉴于此,向伦德施塔特建议装甲部队转入休整,后者也同意。但正如参谋总长哈尔德所说,危机可能在48小时内得到解决,部队必须尽最大努力完成任务。古德里安和赖因哈特更是明确反对停止进攻,他们都认为当务之急显然是迅速前进并与盟军保持密切接触。理由很简单,因为此时盟军更困难。

其二,陆军总司令勃劳希契搞“小团伙”,亲B集团军群司令冯·包克,疏A集团军群司令冯·伦德施塔特,未经希特勒批准,就将本来隶属A集团军群的第4集团军和所有机动部队转隶给B集团军群指挥。战役进行到最后阶段,第4集团军位于AB两大集团军群的结合部,正对盟军的主要防御方向,地位异常重要。参谋总长哈尔德实在无法理解,在这千钧一发的时刻,陆军总司令作出这样的决定到底是何居心,所以都没有按常规在命令上签字。

更戏剧化的是,这一命令要求自5月24日20时起生效。但5月24日上午11时30分,希特勒来到A集团军群司令部听取战况汇报,当他听说第4集团军和所有机动部队即将转隶B集团军群,希特勒对陆军总部未经请示就私自改变指挥权的行为极为愤怒,所以他立即取消了这项命令。于是,装甲部队的指挥权又回到了保守的伦德施塔特手中。

其三,好大喜功的戈林妄图在即将来临的“伟大胜利”中分一杯羹,向希特勒拍胸脯保证只靠空军就能消灭敌人,陆军只要“占领领土”就行了。戈林进献的谗言充满杀伤力——“如果消灭盟军的任务都交给了陆军,元首您的威望就会因为陆军将领功劳过大而受损,相反‘国社党’空军才是您最忠实的仆人”。毫无疑问,这样的谗言触到了希特勒的最痛处。所以,他作出停止装甲集群进攻,改让空军对包围圈内的盟军实施轰炸的命令,也就不奇怪了。

其四,也是最重要的一点,希特勒和伦德施塔特对战局的误判。他们都认为困兽一般的盟军已经不足为虑,即将在南方展开的法国战役才是重点,为此应当节约使用装甲力量。

这项错误的命令直到两天以后才得以纠正。5月27日凌晨,德军再度发起进攻,从东、南、西3个方向对包围圈内的盟军实施向心压缩。6月4日,德军终于冲进一片混乱的敦刻尔克海滩,除了坚守外围的几万法国人缴械投降,其余大部分盟军都已乘船逃之夭夭。

反观盟军在战役中的表现,也就英国人最后组织的大撤退可圈可点。他们对“跑路”战机的把握非常精准,抓住了24日至26日这无比关键的几天,老牌海洋强国展现了高效的动员能力和强大的输送能力。试想一下,没有被撤走的33.5万人,后来的不列颠空战、北非战役,特别是4年后的诺曼底登陆,盟军会打成什么样子,真不好说。

“最长的一天”——D日

1943年11月3日,希特勒发布第51号元首令,指出盟军会在丹麦至法国沿岸登陆的巨大可能性,要求德军必须加强沿岸防御。与此同时,指示B集团军群司令隆美尔元帅巡视欧洲西北部大西洋防线,报告该地区的战备情况并提出改进措施。

1943年12月,隆美尔带领他的三军“考察团”开始巡视,在1944年新年到来前,他怀着无比沮丧的心情得出如下结论:陆军没有足够的兵力构成强有力的防御,空军和海军也非常弱。沿海各大重要港口没有统一的防御计划和必要的防御措施。三军在防御细节上缺乏密切协同。关于火力的使用存在分歧,步兵缺乏机动打击能力,陆上和海上缺乏地雷、水雷和各类必要的障碍。最致命的是,指挥机构混乱,各大防区指挥官都有自己的主张,但缺乏集中统一的指挥。

1944年初,一份代号为“隆美尔”,旨在加强大西洋防线的防御计划出台,德军按照这份计划紧锣密鼓地加强沿岸防御,但此时离“最长的一天”——D日,只剩下5个月了。

关于反登陆作战,隆美尔的防御构想是,尽力在滩头击败登陆敌军,并设法赢得一个可以喘息的机会。因此,他的计划是,统一使用陆海空一切力量,沿可登陆的海滩构筑一个由步兵负责的防御地带,大量构设雷场和各类障碍,使步、坦、炮密切协同,装甲师靠前配置在步兵防御地带之后。作为一名经验丰富的装甲部队指挥官,他非常相信步坦协同的威力,尽管这一做法使德军的装甲部队在战役开始就遭到毁灭性打击。

客观地看,当D日来临时,虽然德军的防御仍很不充分,但“隆美尔计划”的制订与实施无疑是卓越的:兵力上,D日前德军已集结了58个师(18个为装甲师),空军和海军的力量也得到了加强;沿海浅水区设置了大量的坦克陷阱和水雷,纵深适合机降、空降的地域设置了大量的木桩;各类岸防炮进驻掩体等。这一计划最令人遗憾之处,并不是时间和实力的不足使防御显得捉襟见肘,而是核心部分没有得到执行——隆美尔预判的盟军登陆场塞纳湾地区,没有布设足够的水雷,而且只有微弱的兵力防守。因为在盟军的迷惑下,德军统帅部坚持认为加来方向才是防御重点,并将重兵配置在那里。

鉴于此,1944年6月5日,隆美尔离开巴黎前线,返回德国向希特勒当面申辩。同时,也怀着一点小小的私心——6月6日,是他夫人的生日。可他怎么也没想到,就在他离开前线的当晚,盟军的“霸王行动”开始了。

盟军方面,1944年1月,同盟国远征军最高统帅部成立,2月美国陆军五星上将艾森豪威尔就任最高司令。至此,集结300多万人参加的“霸王行动”——史上最大规模的登陆作战,终于以排山倒海之势运转起来。

登陆作战,需要综合考虑港口、航区、海滩、时机、潮汐、气象等各项因素,同时必须精密组织陆海空三军协同,而关于登陆地点和时机的选择,是关键的核心,直接决定作战成败。在“霸王行动”登陆地点的选择上,盟军最高统帅部完成了一项史诗级的战略欺骗。

经过两年多考察,盟军最终选中塞纳湾附近的诺曼底地区。诺曼底地区具有良好的登陆海滩,远离已知的德军预备队和机场,具备适宜修建机场的地形,而且靠近大型港口瑟堡,便于车辆和物资卸载上陆。

为使德军相信盟军将在加来海滩登陆,盟军使用浑身解数:只要轰炸诺曼底地区,就使用双倍的架次轰炸加来地区;聘请一位专业演员饰演蒙哥马利,故意召开新闻发布会宣布将在加来地区登陆;令巴顿担任并不存在的第3集团军司令,并在加来正面的英国多佛地区组织大规模电磁通信;令法国当地的抵抗组织频频在加来地区实施大规模破坏性活动……