浅析湖南民歌《放风筝》的艺术特征

作者: 周俊英

湖南民歌《放风筝》作为湖湘文化的重要组成部分,承载着丰富的历史和文化内涵。本文通过对《放风筝》的历史发展、音乐特征等方面的详细分析,旨在揭示其独特的艺术特征,帮助歌唱者更好地理解和演绎这类具有地方特色的民歌。本文首先概述《放风筝》及其同宗民歌《剪靛花》的基本情况,接着深入探讨《放风筝》的音乐题材、表现手法、曲式结构、旋法、节奏形态和调性色彩,最后总结其艺术特征,希望能够为湖南民歌的传承和发展提供有益的参考。

一、湖南民歌《放风筝》与同宗民歌《剪靛花》概述

(一)湖南民歌《放风筝》

1.湖南民歌《放风筝》的生存环境

湖南民歌《放风筝》深受湖南省地理环境、历史文化、民俗文化、方言结构和音乐等多方面的影响,与其地域特色、人文风情紧密相连。作为一首地方民歌,它依存于湖南独特的地理环境,这片早在春秋战国时就被称为南楚之地的土壤,孕育了荆楚文化。湖南民歌根植于丰富的民俗文化之中,湖湘人民崇尚诚信,重视时令节气,信仰宗教,讲究婚丧礼仪,且能歌善舞。在婚丧嫁娶、节庆欢聚、劳作之余,湖湘人常以歌谣抒发情感,这些歌谣内容丰富、题材广泛,鲜明地体现了湖南的地方特色。

同时,湖南民歌与当地戏曲相互交融,共同发展。《放风筝》有两种表现形式:一种是蕴含花鼓戏韵味的地方民歌小调,另一种则是采用花鼓戏唱腔演唱的花鼓戏小调。尽管它们在表现形式上有所不同,但演唱形式却颇为一致。

2.湖南民歌《放风筝》的表演语境

湘语根据历史形成时间,大致可分为新湘语和老湘语两种,分别以长沙话和娄底话为代表。其中,新湘语在湘中地区使用最广,受自然地理和人文环境影响,其方言内部结构相似,便于交流。雷佳演唱湖南民歌《放风筝》时,采用的是新湘语。

《放风筝》这首湖南民歌传达了欢快喜悦的情感,因此其应用范围相当广泛。在花鼓戏小调版本中,它作为片段融入小戏,表演者扮演闺门旦角色,描绘小姐与丫鬟放风筝的场景。作为民歌小调演唱时,它适用于婚嫁、寿宴、聚会等喜庆场合。此外,在湖南,因年老病故而被视为喜丧的丧葬仪式上,也可以演唱《放风筝》。

(二)同宗民歌《剪靛花》

1.同宗民歌《剪靛花》版本溯源

关于同宗民歌《剪靛花》的版本溯源,清代文献中有较多记载。冯光钰先生在《中国同宗民歌》中提到,刘廷玑于康熙五十四年(1715年)在《在园杂志》中提及了《靛花开》。乾隆三十五年(1770年),《绘图缀白裘》第十集中也记载了用《剪靛花》曲调唱的三段《梳油头》。此外,乾隆五十八年(1793年),李斗在《扬州话舫录》中也描述了《剪靛花》的流行情况。同时,《中国音乐词典续编》记载,前清年间刊印的《霓裳续谱》和道光年间刊印的《白雪遗音》都收录了《剪靛花》的歌词。1930年出版的《古今歌曲大观》则以简谱记录了这首小调,其内容广泛,常根据歌词内容另起曲名,如《摘棉花》《绣五更》《选郎歌》《放风筝》等。由此可见,《剪靛花》与《放风筝》之间存在着内在联系。

2.湖南民歌《放风筝》与《剪靛花》的联系

湖南民歌《放风筝》与《剪靛花》之间存在着密切的联系,这种联系体现在音乐题材和音乐形态两个方面。具体而言,湖南民歌《放风筝》属于《剪靛花》中展现民间美好风俗生活情趣的题材范畴。在调式调性上,《剪靛花》分为宫调式和徵调式两种,而湖南民歌《放风筝》则采用六声音阶宫调式。在曲式结构上,两者都遵循了由4个乐句构成的完整乐段,并附加衬词句和重复唱词句,形成五句体乐段。

从唱词结构来看,《剪靛花》的唱词通常为4句24字,四句一段,后两句往往重叠。湖南民歌《放风筝》的唱词同样分为4句一段,但其唱词长度是《剪靛花》的一般结构的两倍以上,且后两句在乐句内部重叠。因此,两者在唱词结构上大体相似。

在腔词关系方面,《剪靛花》的前两个乐句唱词节奏较为稀疏,三、四句则变得密集,衬腔多重复第三句的衬词,有时无重复句。湖南民歌《放风筝》也基本符合这一特点。

综上所述,湖南民歌《放风筝》在调式调性、唱词结构和腔词关系等方面与《剪靛花》高度相似。因此,可以认为湖南民歌《放风筝》是从《剪靛花》这一母体演变而来的新变体形式。

二、湖南民歌《放风筝》的艺术特征

(一)湖南民歌《放风筝》的音乐题材与表现手法

1.极富地域风情的音乐题材

湖南民歌《放风筝》是一首极具地域风情的作品,生动展现了民间风俗生活的情趣。该曲采用四个乐句的两段式结构来描绘音乐内容。首段首句点明主人公姐妹们“闲来无事”,准备放风筝的情景。第二句则细腻描绘了“篾织的、纸裱的”花蝴蝶形状的风筝,间接反映了我国民间手工艺术的繁荣。第三句是全句的衬词,其衬腔富有规律性,形成了独特的旋律模式,衬词内容展现了湖南民歌的轻巧灵活,进一步突出了作品的地方特色。第四句重复了第二句的唱词,强化了姐妹们放风筝时的轻松愉悦心情。

第二段歌词相较于首段,加入了“妈妈娘”这一角色,通过母女间的一问一答,揭示了“女儿”前往“五里墩”放风筝的行程,并细腻描述了风筝在高空飘荡、铃铛叮咚作响的场景。

尽管全曲篇幅不长,但对姐妹们放风筝的情景刻画得极为细腻、生动,同时侧面展现了当时民间朴素而又不失情趣的生活画面,令人心生向往。

2.叙事与抒情相结合的表现手法

湖南民歌《放风筝》综合运用了叙事与抒情的表现手法,全面描绘了姐妹们“放风筝”的过程,并抒发了她们在放风筝时的欢快与喜悦。全曲共22小节,前12小节构成叙事部分,细腻讲述了姐妹们在劳作之余放风筝的场景,旋律平稳,结构紧凑且精致。随后是长达10小节的衬词段,此部分抒情意味浓厚,节奏、旋律与衬词完美融合,旋律优美流畅,婉转动听,深切传达了姐妹们放风筝时的轻松愉悦之感。

(二)湖南民歌《放风筝》的音乐形态特征

1. 曲式结构

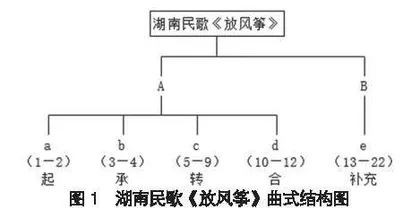

湖南民歌《放风筝》的结构由“起、承、转、合”四句主体,加上一个补充句——衬词段,共同组成一个非方整型的乐段。全曲共22小节(见图1),其中前四个乐句(1—12小节)构成了歌曲的“正曲”部分(A部分),而最后一个乐句(13—22小节)则是乐曲的衬词段(B部分),即作为补充的乐句。

第一句(1—2小节)以“羽”音起始,围绕民族调式的“徵”音(即“5”)平稳展开,最终落于“徵”音上。第二句(3—4小节)则从“徵”音起始,亦以“徵”音作结,其旋律发展是第一句的变化重复。第三句(5—9小节)相较于前两句,长度增加了三个小节,旋律节奏不再那么规整,出现了八分休止符,显得更加轻巧灵活。第四句(10—12小节)不仅包含八分休止符,还出现了顿音,进一步彰显了歌曲的轻巧灵活特性。最后一个乐句(13—22小节)是长达10小节的衬词段,以衬腔的形式呈现,八分音符频繁出现,增强了歌曲的流畅性和细腻感。最后三小节部分再现了第四句的内容,并以“宫”音圆满结束。

2.旋法

湖南民歌《放风筝》开篇即运用了下行六度大跳的发展手法,这一手法虽由倚音与主干音组合而成,却使得旋律愈发开阔、舒展,既活泼流畅又富于变化(见图2)。大跳的使用显著增强了作品的感染力,使其艺术表现力更为丰富。尽管是下行六度大跳,但从全曲的节奏布局来看,整体仍相对平缓。因此,在歌曲的色彩表现上也较为柔和,使得整首歌曲显得尤为亲切、自然。

此外,该曲还巧妙地运用了衬腔重复句的手法。衬词重复是指在乐句重复之前,加入一个以虚词为衬词的衬腔,构成“衬词+重复句”的结构。在湖南民歌《放风筝》中,第13—22小节构成了全曲的衬词段,其中第13—19小节采用了全句衬词的创作方式,而最后三个小节则是对第11—12小节的完整重复。这种衬腔重复句的写作手法,不仅扩展了乐曲的结构、丰富了内容,还有效避免了直接重复可能带来的单调感,进一步增强了作品的表现力。

3. 节奏形态

湖南民歌《放风筝》保持着4/4拍的单一性和统一性,呈现出明显的均分律动感,这与松散自由、强弱重音变化无规律的山歌形成了鲜明对比。该曲的节奏形态丰富多样,前4小节主要围绕四种特定的节奏型“X”“X X”“”“”反复使用,凸显了其平稳均衡的特点。从第5小节起,新加入了其他节奏型“XXXX”“X X X”“X . X”和休止符,并与原有节奏型混合使用。虽然节奏变得长短不一,但并未失去小调节奏规范而均衡的本质。这种多样化节奏形态的表现方式,符合小调节奏的一般规律,是小调艺术表现的一个重要手段。

4.调性色彩

湖南民歌《放风筝》从调式调性上分析,属于民族六声宫调式,其音阶构成为六声音阶(含变宫音)。在全曲中,变宫音仅在17和18两个小节中出现,且均处于弱拍位置(见图3)。这两个小节中的“变宫”音作为色彩音短暂运用,主要起到旋律发展的过渡作用,而非承担骨干音的功能。这样的处理使得原本明亮的调性色彩在此处突然转暗,不仅令旋律线条更加流畅,也细腻地描绘了风筝缓缓上升的场景,增添了更多的情感层次。

再者,尽管该曲属于宫调式,但全曲中,“羽”音在每小节的强拍位置分别在第1、2、4小节出现了三次,而“角”音在第6—9小节和第12—14小节连续出现共七次,赋予了乐曲羽调式的色彩。尽管“宫”音和“徵”音在歌曲中的运用相对隐蔽,但每小节的结束音都落在“宫”或“徵”两个音上,又带有徵调式的特征,这也是确认该曲为宫调式的重要依据之一。

总体而言,“宫”音为全曲奠定了明朗的基调,而“羽”“徵”“角”三音的巧妙运用,则适度调和了这种过于鲜明的色彩,更加凸显了姐妹们放风筝时的柔美与温婉,从而精准而生动地传达了“姐儿们”欢快喜悦的心情。

三、结语

湖南民歌《放风筝》深深植根于湖南丰富的传统音乐文化之中,继承了同宗民歌《剪靛花》的共同特点。其艺术特征表现在多个方面:选用了极具地域特色的音乐题材,融合了叙事与抒情的表现手法;曲式结构富有民族色彩,旋律变化多端,节奏形态灵活多样,调性色彩丰富。这些元素共同构成了《放风筝》独特的艺术魅力。

(重庆健康职业学院)

责任编辑 黄蕾