高职教育促进社会流动情况分析

作者: 何杨勇 祝巧

摘 要 高职教育作为促进社会流动的制度性通道,其效能实现亟需破解结构性矛盾。调研发现,H市高职学生因父母职业阶层、文化程度以及家庭人均收入的不同,子女接受高职教育机会有明显差异。H市高职院校为社会中下阶层的子女提供了更多的高等教育机会。学生选择高职教育和专升本的主要动机是就业,H市高职院校学生的就业率相对较高,社会阶层有所跃迁,但薪酬较低,就业主要以省会城市为主,存在择业焦虑。为此,要提高高职教育的质量和水平,提升高职教育层次和地位,增加高职教育经费投入,倡导公平的制度文化等,助力高职教育促进社会流动。

关键词 高职教育;社会流动;社会阶层;就业质量

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)12-0074-07

一、问题提出

索罗金(Sorokin, P. A)认为社会流动指的是个人或群体从一个社会地位或阶层转移到另一个社会地位或阶层的过程。这种转移可以是垂直的,即地位上升(向上流动)或下降(向下流动),也可以是水平的,即在同一社会层级内的不同职位之间的转移[1],本文的社会流动是指垂直流动。教育与社会流动的关系一直是教育社会学的一个重要研究领域。从已有文献来看,职业教育是否能够促进社会流动,学界观点尚不一致,主要有两派:教育促进社会流动和教育阻碍社会流动。

国内外学者认为,职业教育能够促进社会流动。波利顿(Pollitt, K)等讨论了职业培训如何适应未来的挑战,间接支持了高等职业教育的重要性[2];韦伯(Webb, S)等分析认为,在德国职业教育促进社会流动的功能发挥比较好,在英美国家高职教育促进社会流动的功能较难发挥[3];魏格纳(Wiegand, A)和迈瑞(Mairé, R)认为,高等职业教育能够提升高等教育的入学率,有助于提升社会流动性和减少社会不公平[4]。

针对国内的实际情况,谢作栩、王伟宜在研究整个高等教育时认为,在公办高职院校中,拥有不同家庭文化资源的子女间的入学机会差异程度相对于其他类型高校来讲最小,说明高职教育对于促进高等教育机会平等有积极作用[5][6];冉云芳、陈静通过实证研究表明浙江省高职教育对毕业生就业质量若干方面有着积极的显著影响[7];潘峰认为,高职院校已成为“农二代”进入城市、获取高等教育资源、谋求未来工作的重要驿站[8];瞿连贵、李耀莲认为,职业教育促进社会流动,主要体现在思想变化、空间流动、职业流动、收入流动和发展方向流动等方面[9]。

也有学者认为,教育是工人阶级的再生产,一定程度上起着阶级固化的作用。鲍尔斯和金帝斯、布迪厄等人指出,教育是统治阶级实现阶级复制的重要工具,教育体现了统治阶级的利益。巴氏梅克(Bathmaker,A. M)、惠拉汉(Whirhall,M)、尼伦德(Nylund,M)和罗斯瓦尔(Rosvall,M)、维罗莱宁(Virkkunen,J)和森可韦斯特(Sinkkonen,J)认为,职业教育培训课程是工人阶级再生产的体现和工具[10][11][12][13];卢卡斯(Lucas,S. R)提出了“有效维持不平等”的EMI假设,即如果数量差异是教育层次的普遍差异,那么社会经济地位上层阶层必将获得数量优势,如果质量差异是教育类型的普遍差异,那么社会经济地位上层阶级必将获得质量优势。这意味着高等教育的分化,将不利于社会流动[14]。

以上研究共同展示了教育在社会流动中的复杂作用,并强调了高职教育在促进社会流动性方面的潜在价值。合理、公平、畅通、有序的社会流动是经济社会健康发展的关键推动力。本文关注高职教育促进社会流动的相关问题,从三方面开展研究:第一,把高职教育作为独立研究对象;第二,重视差异化,考虑到社会变迁、政策因素和地区差异,大规模调研H市高职院校,验证高职教育促进社会流动的功能和方式;第三,分析高职教育促进社会流动的机理,提出促进社会流动的对策。

二、研究设计

本研究聚焦中国东部经济发达地区省会城市H市,该市作为区域教育中心,拥有19所高职院校(公办16所/民办3所),2023年在校生规模达17万人,其中11所公办院校入选教育部首轮“双高计划”,教育质量全国领先。高职教育作为社会流动的重要通道,其功能需结合区域发展特征深入探讨。本研究构建“生源结构—学习影响—就业质量”三重分析框架,旨在揭示高职教育对中下阶层学生社会流动的促进作用,为优化教育政策提供实证依据。

研究通过解析H市高职院校生源结构特征,探究其是否为社会中下阶层学生提供高等教育机会;挖掘学生学习过程中的关键影响因素,揭示学习背景与学习状态的关联机制;描述高职教育对学生就业质量及阶层跃迁的实际效用,验证其社会流动功能。

研究采用混合研究方法(定量与定性结合),分两阶段实施。一是定量研究:采用抽样调研方法,随机整群抽样,覆盖不同院校类型(公办/民办)、年级和专业,设计结构化问卷,涵盖生源背景、学习经历、就业状况等模块,确保样本反映H市高职生阶层分布特征,运用SPSS进行描述性统计分析。二是定性研究:基于问卷数据,采用随机分层抽样选取典型个案(覆盖不同家庭背景、学业表现及就业结果群体),聚焦学习动机、经济负担、职业发展等主题,进行半结构化深度访谈,结合定量结果进行三角验证,增强解释效度。

三、调查结果分析

(一)不同生源接受高职教育的总体差异

课题组对H市19所高职院校2021-2023级学生进行随机抽样问卷调研,调研主要涉及生源背景和学习状况两个部分。共发放问卷1500份,最终回收有效问卷1252份,有效回收率达到83.46%。调研对象中,男生443名,占35.38%;女生809名,占64.62%。东部地区学生972名,占77.64%;中部地区学生189名,占15.10%;西部地区学生91名,占7.26%。直辖市/省会城市学生200名,占15.97%;地级市学生189名,占15.10%;县级市学生389名,占31.07%;乡镇农村学生474名,占37.86%。

1.学生生源地差异分析

调研发现,H市高职院校来自直辖市/省会城市的学生占15.97%,来自地级市的学生占15.1%,来自县级市的学生占31.07%,来自乡村的学生占37.86%。2021年全国人才调研的数据显示,居住在城镇的人口占63.89%,居住在乡村的人口占36.11%[15]。2023年末H市所在省的常住人口中,城镇人口占总人口的比重(即城镇化率)为74.2%,乡村人口占总人口的25.8%[16]。H市高职学生的生源中,乡村学生的比例与全国基本持平,乡村生源是H市所在省乡村人口平均比例的1.47倍。这说明,高职院校是乡村学生接受高等教育的重要渠道,对于高等教育在乡村的普及起着十分重要的作用。

2.不同阶层辈出率分析

辈出率是衡量不同社会阶层子女获取特定教育机会(如高等教育)差异的量化指标,通常以某阶层子女在高等教育中的占比与其在社会总人口中的占比之比表示。陆学艺以职业分类为基础,以组织资源、经济资源和文化资源的占有状况为标准来划分社会阶层,将当前我国社会职业结构划分为十大阶层,即国家与社会管理者、经理人员、私营企业主、专业技术人员、办事人员、个体工商户、商业服务业员工、产业工人、农业劳动者和城乡无业、失业、半失业者阶层[17]。各阶层子女所拥有的高职教育入学机会差异显著,高职学生主要阶层为个体工商户、产业工人和农业劳动者,其中个体工商户的辈出率为4.25,产业工人的辈出率为1.2,农业劳动者的辈出率为0.41。这一结果显示,社会中下阶层进入高职院校学习的比例较高,高职院校为社会中下阶层子女入学提供了机会。

3.生源的职普结构分析

高职院校的生源类型中,来自重点高中的学生占8.3%,来自普通高中的学生占42.54%,来自中职学校的学生占49.16%。当前中职毕业生升学比例上升,绝大部分中职生升学进入高职院校学习。调研对象中,招生形式为统一高考的学生占36.63%,单独考试的学生占31.36%,提前招生的学生占18.36%,三位一体招生的学生占1.28%,中高职一体化招生的学生占12.37%。这说明统一高考和单独考试是目前高职招生的重要渠道。通过访谈,学生们普遍认为统一高考和单独考试相对于其他招生形式更加公平。

4.父母文化程度分析

文化资源具有极强代际传递性,家庭文化程度越高,子女接受高等教育机会越多。根据第七次人口普查的文化程度分类,以父母平均文化程度代表家庭文化程度,以父亲文化程度优先,分析H市高职院校高教入学机会辈出率的代际传递情况,见表1[18]。H市所在Z省的《社会人员学历提升行动计划(2022-2025年)》显示,在20~59岁人口总体受教育比例分别是大学(大专及以上)占25%,高中(含中专)占17%,初中及以下占58%。从表1可知,H市高职院校学生家庭文化程度主要集中在初中及以下,占比46.72%,且辈出率在0.81,即他们的子女接受高职教育的机会略低于平均水平;相反,父母学历在高中以上的辈出率为1.05,略高于平均水平。一方面,这说明高职教育在为父母文化程度较低的家庭子女提供高等教育机会方面的重要性;另一方面,这也说明高职教育可能也起到了一定的社会阶层固化作用。

5.家庭经济收入影响分析

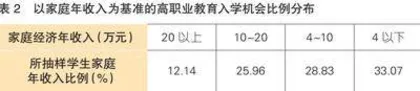

为深入探寻家庭经济对高职教育入学机会的影响,以家庭经济年收入代表家庭经济程度。目前,国家统计局尚未开展全面的家庭经济年收入调查,此次调研以抽样学生家庭经济年收入比例来估测H市高职院校入学机会,见表2。H市高职院校就读的学生中,家庭年收入在4万元以下的学生占比为33.07%;4万~10万元之间的学生占比为28.83%;10万~20万元之间的学生占比达到25.96%。根据H市所在Z省统计局调研(H市的高职院校生源以Z省为主,因此以Z省的家庭居民收入作为对照),2023年Z省居民家庭人均收入主要指标(2023年1季度)是20158元,其中城镇居民收入是23589元,农村常住居民是13198元[19]。按照一家三口、一年四季测算,2023年Z省居民家庭人均收入为241896元,其中城镇居民收入是283068元,农村常住居民是158376元。按此比例,调研对象中只有152名学生,占比12.14%的家庭,年收入超过20万元。其中,年收入在10万元以下的家庭占61.9%。这说明,就读高职院校学生家庭经济收入普遍低于全省的平均水平,高职教育为中低收入家庭的子女提供了重要的教育路径和发展机遇。

(二)高职学生学习影响的分析

在对19个高职院校学生进行问卷调研的基础上,结合随机抽样访谈,从学习动机、专升本考试、学习背景、学习经济负担和产教融合等维度,对高职学生学习和发展的影响因素进行分析。

1.学生学习动机分析

关于读高职的目的选项,学生回答的选项频次如下:就业占68.44%,专升本占65.78%,丰富人生经历占55.6%,提升社会地位占33.63%,个人兴趣爱好占28.76%,满足父母愿望占15.93%,其他占16.67%。关于促进努力学习的因素的选项频次如下:个人兴趣占83.97%,专业就业形势好占65.49%,教师指导有方占49.85%,家庭影响占60.77%,学校管理占41.30%,其他占18.88%。这里值得注意的有三点:一是高职教育的主要目的是就业,但通过高职教育专升本,已经成为不少学生就读高职的重要原因;二是在读高职的目的中,个人的兴趣爱好频次排位比较靠后;三是在促进努力学习的因素的选项中,前三位分别是个人兴趣、专业就业形势和家庭影响。相反,教师指导和学校管理频次较低,一方面说明教师指导和学校管理未能发挥功能;另一方面说明在一定程度上,就业和家庭影响对学生学习动机的影响比学校教育更大。

2.专升本考试的影响

高职学生专升本是指高职高专往届和应届毕业生参加选拔性考试,考试通过后进入普通本科高校学习的过程。调研发现,关于读高职的目的选项中选择就业的频次为68.44%,选择专升本频次为65.78%,至少有34.22%的学生既选择了就业,也选择了专升本。在“是否有意愿参加专升本考试”的选项中,有51.03%的学生选择了“有,并准备”,有38.2%的学生选择了“有,未准备”,总计有89.23%的学生选择了有意愿参加专升本考试。调研发现,某高职院校2023届毕业生中,有高达34.61%的高职学生选择继续深造并成功进入普通本科院校学习。当前,Z省的专升本考试主要科目是大学语文、高等数学和英语。这些科目与学生的专业课学习联系不多,并且专升本的考试时间和学生企业的实习时间存在冲突。如果说高职教育与普通本科教育是两种不同的类型,通过专升本考试的学生需要实现从职教类型向普通教育类型的转变,高职教育不但没有成为学生公平发展的助力,可能还会成为学生公平发展的障碍。