走进《城堡》中的城堡

作者: 韩葵

弗兰茨·卡夫卡(1883—1924),20世纪欧洲现代文学的奠基者之一,生于布拉格的一个犹太家庭,布拉格在当时处于奥匈帝国的统治下。

布拉格城堡区里的黄金小巷一直是人们朝拜卡夫卡的去处,这里有一间卡夫卡妹妹奥特拉租下来供哥哥写作之用的小屋,门框上方刻着手写体字:No.22。在卡夫卡常去黄金小巷的那段时间,1916年以及之后的一二年,他写下了《乡村医生》《猎人格拉库斯》《水桶骑士》《中国长城建造时》等名作。

《城堡》是卡夫卡的最后一部长篇小说,写于1922年1月到9月。本文所引用的小说片段均出自德语翻译家赵蓉恒的译本。

《城堡》写于1922年。和众多文学作品一样,作家建构一个世界的时候,填充进来的,免不了有曾经熟悉的细节,布拉格城堡和黄金小巷那低矮的小房,自然也会印刻在作家的记忆中,但何时以何种形式浮现出来,就不可知了。卡夫卡的《城堡》到底以哪座城堡为原型?

奥拉瓦城堡

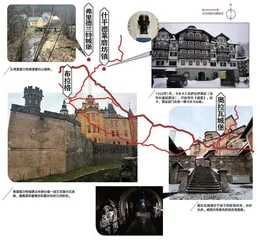

有念想,就拥有前去揭开秘密的小兴奋,一条线索令我们在一个初冬的周末下了决心,去斯洛伐克的奥拉瓦城堡:1920年12月到1921年8月,卡夫卡在高达特拉山的疗养院住了好几个月,那里距离奥拉瓦城堡100多千米,他和病友们一起去过奥拉瓦城堡。

从布拉格到奥拉瓦城堡有将近500千米的路,我们到达的时候,天已经黑了,虽然还没有“入夜”,但景象如是:“城堡山连影子也不见,浓雾和黑暗包围着它,也没有丝毫光亮让人能约略猜出那巨大城堡的方位。”

城堡下村不大,道路两旁堆着厚厚的雪,路边民居的房檐上挂着冰溜子,一阵阵的浓郁的烟气冲进鼻子,那是烧柴的味道,或许是松木、橡木或者山毛榉,清新温暖,焦香味恰到好处,少一分就失了烟火气,多一分就呛鼻了。趁着夜色,我们走过一座桥,继续向前,上山坡的回环弯道并不太长,不一会儿就到了城堡第一道大门,门关得紧紧的,一盏昏黄的夜灯照在头顶。刚打算举目四望,眼前好似有探照灯般地突然明亮起来,城楼上传出叫喊声,门卫喊我们离开。

奥拉瓦城堡最早是一座木制堡垒,1267年,匈牙利国王从当时的所有者巴索夫家族收购了这座城堡,此后数度易手,1931年,捷克斯洛伐克共和国成为城堡的最大股东。城堡依山而建,地牢、隧道、防御工事、宫殿、庭院、塔楼,高低错落,综合了罗马式、哥特式、文艺复兴式等多种风格,巍峨耸立在奥拉瓦河畔的悬崖之上。

有人说进入奥拉瓦城堡要做好挑战无数台阶的准备,其实还好,上下合起来754级,每一段木梯、石梯、窄道或者小桥,都连着一方庭院、屋舍。走走停停,不知不觉中,就从下城堡到了中城堡,最后抵达上城堡。

上城堡最尽头的展厅中央,立着赫赫有名的吸血鬼。1922年,德国导演穆瑙根据爱尔兰作家布拉姆·斯托克的著名恐怖小说《德古拉》改编拍摄了《诺斯费拉图》(又译《恐怖僵尸》),很多场景选在奥拉瓦城堡拍摄,据说这是最早的吸血鬼电影。导演没有买下《德古拉》的拍摄权,虽然影片对比小说有很大改动,但穆瑙工作室还是输了官司,不得不销毁所有拷贝。现在能在网上搜到的这部电影,应该算是盗版之盗版。德国学者彼得-安德烈·阿尔特认为卡夫卡的作品与无声电影之间存在联系,卡夫卡的《城堡》和电影《诺斯费拉图》里的奥拉瓦城堡,氛围相似,古老、孤立、神秘,奥拉瓦城堡有可能为小说和电影提供了类似的灵感来源。

弗里德兰特城堡

另一条线索指向捷克北部:1922年1月,卡夫卡去著名的滑雪小镇什平德莱磨坊镇休假,住在萨沃伊酒店——当年叫皇冠酒店,并开始写作小说《城堡》。如今,酒店一进门的地方,安置了一尊卡夫卡头像。离开磨坊镇,向西北开车100多千米,我们来到弗里德兰特。从高处进入城镇,远远就看到一座城堡。沿着道路盘旋下来进到镇上,再沿着城堡路盘旋上去,车子停到城堡入口处的停车场。公路不远处,还有一条可以徒步的土路,蜿蜒环绕在山坡上。

城堡占据整个山顶,大体可以分为2组建筑,北半部分是一座文艺复兴式宫殿,墙面装饰着黄色和黑灰色的几何形状。南半部分是一座哥特式中世纪古堡,主楼周围围绕着形状不规则的小庭院,高高的圆形堡垒塔默然孤立于古堡之上,塔顶为3层铜绿色的亭阁,如果比喻成小中大3座鸟笼叠落在一起,倒挺形象。此外,建筑群东北角还有一座小堡垒。城堡东、北侧地势较低,城墙外面有一道壕沟,壕沟外面还有一道石墙。西、南侧山势陡峭,带有垛口的城墙连着方柱形和圆柱形的塔楼,塔楼被常春藤覆盖。

它既不是一座古老的骑士城堡,也不是一座新式的豪华建筑,而是一座宽阔的宫苑,其中两层楼房为数不多,倒是有许许多多鳞次栉比的低矮建筑;如果事先不知道这是一座城堡,那么可能会以为它不过是一个小城镇。K只看见一座塔,它究竟是属于一所住宅还是属于一所教堂,就无法看清了。一群群乌鸦在围着它盘旋。

此处唯一可见的塔——现在已看清是一所住宅的塔,说不定就是城堡主楼的塔,它是一座单调的圆形建筑,部分常春藤垂青加以覆盖,塔身有不少小窗子,此时在阳光下发出刺眼的反光——这使人觉得有些荒唐。塔顶类似阁楼,其雉堞瑟瑟缩缩、杂乱无章、残颓破败地戳向蓝天,就好像是一个害怕画错或是很不认真的孩子信手涂鸦胡乱画上去似的。

弗里德兰特城堡建于13世纪中叶,是北捷克最大且最重要的古建筑遗产之一。1622年到1634年之间,它一度成为三十年战争中神圣罗马帝国的指挥官华伦施坦的财产。1759年之后到1945年被收归国有之前,将近200年时间,整座城堡的所有人是克拉姆·加拉斯(Clam-Gallas)伯爵家族,也就是说,卡夫卡写作《城堡》的时候,这里有一位克拉姆伯爵。虽然此克拉姆(Clam)并非《城堡》中的城堡官员克拉姆(Klamm),即便名字一样,也不能生搬硬套对号入座,但发音上的相似令人浮想联翩,说不定卡夫卡在此处灵机一动开了个小小的玩笑?

城堡每年4月到10月开放参观,冬季休眠,可以看到宫殿的一侧搭建了脚手架。城堡外面的售票处,也是灰泥墙面,好几处墙皮脱落。参观依照结构分为古堡部分和新城堡部分,事实上,古堡部分在克拉姆家族的主导下从1801年就开始向公众开放参观,里面展示前城堡所有者的史料,由此,这里成为中欧地区最早的城堡博物馆。新城堡部分则主要展示克拉姆家族的史料。

当地人确信这里就是卡夫卡《城堡》中的城堡,他们自豪地说,弗里德兰特对卡夫卡来说,是一个重要的地方。他曾以工伤保险公司检查员的身份在此工作,同时他也作为一名积极的游客享受着弗里德兰特地区的风景,因此弗里德兰特城堡成为他著名小说《城堡》的原型。从2020年开始,弗里德兰特每隔两年举办一次弗兰茨·卡夫卡幽默文化节。

我们走进《城堡》了吗?

《城堡》的故事其实很简单,自称为土地测量员的K试图进入城堡,或至少被城堡认可,得到合法的居住身份,在属于城堡辖区的村庄住下来。他多方尝试,向着城堡走去,通过信使传递消息,和城堡官员克拉姆的情人弗里达搞到一起甚至准备结婚,服从村里对他张冠李戴的安排去做学校勤杂工,直闯官员下榻的酒店……但屡战屡败,看起来最接近成功的一次,根据信使的口信,听候秘书埃尔朗格召见,还阴差阳错获得了和另一位秘书比尔格倾谈的机会,比尔格对K的处境起不到任何作用,K也已经昏昏欲睡。K目睹了酒家、民户、贵宾酒店、秘书们的办公场景,还从弗里达、老板娘、奥尔加、佩碧以及比尔格等人那里,听到了不同版本的故事,拼凑出了城堡与乡民的生活世界。

有人从《城堡》中看到了神性,有人从《城堡》中看到了乌托邦,有人认为K隐喻着人对意义的探索,有人认为《城堡》强调了人在面对权力体系、官僚体系或资本力量之时,所感受到的孤立无援且无处可逃的困境。加缪将《城堡》理解为当代人类面临的危机——一个孤立的个体,仅从自身的心理驱动和需求角度看待世界,从未真正按照世界本身的面貌去理解它,因此永远只能找到自己,而无法找到他人。不同的解读,或许正在于人们感受到一种隐藏在文字背后的相同的特质,只不过,不同的人用来感受这种特质的载体不同,感受的深度和表述方式也有差别。“看城堡时间愈长,能辨认出的东西就愈少,眼前一切就愈加陷入一片朦胧混沌之中”,我们有没有真正走进卡夫卡的《城堡》呢?

(责编:李玉箫)