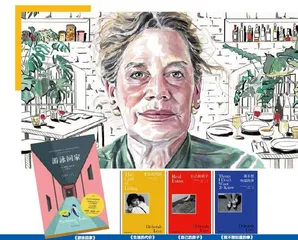

德博拉·利维:写作就是那间自己的房子

作者: 郁子春德博拉·利维简介:

英国小说家、剧作家、诗人。1959年出生于南非约翰内斯堡,9岁随家人移居英国。早年为皇家莎士比亚剧团写过不少戏剧,1989年开始发表小说,从2012年起,作品三次入围布克奖,2020年获得法国费米娜外国文学奖。《泰晤士报文学增刊》评论她为“当代英国小说中最令人兴奋的声音之一”。

对国内读者来说,作家德博拉·利维的名字有点陌生,很多人并不知道她已经写作四十年,三次入围布克奖,是许多文学奖候选名单上的常客。2023年,利维的自传性随笔——《我不想知道的事》《生活的代价》和《自己的房子》在国内出版,利维本人更喜欢把它们称为“生活进行时自传”(Living Autobiography)。这三部作品不仅面向过去,还与她的当下生活同步,横跨了她的四十岁到六十岁。在这三部作品中,利维回答了每个作家必须面对的灵魂拷问——为什么写?写什么?怎么写?

为什么写:救鹦鹉

利维的写作动机得从一只虎皮鹦鹉说起。利维出生于南非的约翰内斯堡,5岁时,她的父亲因为反对种族隔离制度被关进了监狱。这件事对小利维打击很大,7岁时,利维被送到距约翰内斯堡500多公里远的德班,和教母一起生活。

教母养了一只可爱的虎皮鹦鹉,叫小比利,但在小利维眼里,她看到的是别的东西——小比利被关在笼子里,它本该像别的鸟一样自由飞翔。于是在一个夜晚,利维悄悄打开笼子放走了小比利,她把对自由的憧憬全部寄托在这只鹦鹉身上。小比利的确飞走了,却很快又重新回到了笼子里,利维对此很失望。两年后父亲出狱,利维一家人离开南非移居英国,但这只鹦鹉的阴影却一直笼罩在她的心里。

救鹦鹉是一个生活隐喻,笼子里的鹦鹉可以看作监狱中的父亲,也可看作被困在创伤中的利维自己。救鹦鹉的失败,说明想要自由,仅仅打开笼门是不够的,好比仅靠离开南非,并不能真正摆脱过去。

在《生活的代价》里,利维写道,“我们要么因过往而死,要么成为艺术家。”显然,她选择了后者。利维二十出头开始写作,27岁出版作品,她写戏剧,写小说,写随笔,用第三人称写,也用第一人称写,从1989年出版第一部长篇小说,到2012年首次入围布克奖,利维用了23年。

作家乔治·奥威尔在《我为什么要写作》中,把作家的写作动机总结为四点:纯粹的自我中心、审美方面的热情、历史方面的冲动和政治方面的目的。利维在她的第一本自传里对此作出过回应,她沿用这四大动机,但又把它们指向了同一件事——想发出自己的声音。

利维笔下的女性人物也同样处于拉扯中。她想写一个从未被写过的女性主角,摆脱传统刻板的女性气质幽灵——宁静、隐忍、苦中作乐,却发现这个幽灵仍然萦绕在今天,还拥有许多变体。更糟糕的是,21世纪的现代女性遭受着新的折磨,社会希望她们无所不能,但丝毫没有减少对她们的羞辱,无论从经济上还是家庭上。

7岁的利维仍处于某种失语状态,当时身边的人总让她大声说话,可她却不知该怎么提高音量,她选择把这些话写下来——这也许就是她最初的写作动机。但这并不是件容易的事,最开始她甚至无法从纸上的第一行写起,总是从第三行写起,她害怕第一行。15岁时,利维在餐馆的餐巾纸上,用一支漏液的蓝色圆珠笔写下了“英国”两个字,她知道自己想成为作家,却不知该往哪个方向努力。29岁,她在波兰做采访,从著名女演员、导演索非娅·卡林斯卡那里,得到了那个方向——要说出自己想说的,不用大声,只需要把想说话的愿望和对此的犹豫,一同表现出来。在后来很长的时间里,利维一直在思考卡林斯卡的话,直到50岁,她才终于找到了自己的声音:“要成为一名作家,我必须学会打断别人,敢于发声,大声说话,然后再大声一点儿,最终学会用我自己的声音说话,而我的声音其实一点儿也不大。”

写什么:在上升的扶梯中哭泣

在《我不想知道的事》的开篇,利维写了这样一个场景:她站在火车站的自动扶梯上往上升,眼泪不停地往外涌。自动扶梯明明推着她向上向前,这是一种积极的力量,却莫名触发了她的创伤记忆,使她感到悲伤,充满消极的情绪。这也是一个利维式的生活隐喻。

她哭泣,不仅因为当时她刚离婚,处于人生低谷,更因为南非的过去,像幽灵一样找上了她。过去不仅纠缠着利维本人,也纠缠着她笔下的人物。她的作品里经常有两种相互矛盾的力量,一种推着人物前进,让他们想象更好的生活,另一种却总把他们拉回现实,拉回过去。可以说,利维的写作对象就是这两种力量间的拉扯。

以长篇小说《游泳回家》为例,利维塑造了一个现实人物——盛名在外的诗人乔,和一个超现实人物——从泳池里忽然冒出的裸体女孩凯蒂。在短篇小说《星尘国度》里,现实人物是广告公司的老板汤姆,超现实人物是会计师尼克,他总把别人的痛苦当成自己的。乔和汤姆都是世俗定义下的成功者,而凯蒂和尼克则都患有某种癔症,接近精神病人。他们不像真实人物,倒像乔和汤姆分裂出的人格,是两人过去的幽灵多年后的再度纠缠。

在《生活的代价》,利维写到自己的五十岁,离异,她和两个女儿搬进公寓大楼,想要开始新生活,却发现公共走廊像恐怖片《闪灵》的场景。冬天屋里暖气停了,没有热水,旧家具旧电器和新居格格不入,生活是一抹能把人逼疯的黄色。利维不仅得写作养家,还得承担所有体力活,这就是自由的代价。她拿着“通厕大师”,修理浴室堵塞的水管,不经意发现自己身上穿着两件反差极大的衣服,工装外套厚重实用,丝绸睡裙轻薄柔软,简直像两种符合社会想象的性别,而她把它们同时穿在身上,不再扮演“社会妻子”的角色,但新角色到底是什么,她还不知道。

一个女性能在写作的同时拥有幸福和爱情,拥有家和孩子吗?利维在自传里问自己,她觉得很难,但她没有逃避书写这种渴望与怀疑,这或许就是一种属于当下的新人物,自传里的她就是那个她要写出的女性主角。

怎么写:踩橙子

写作者该怎么书写自己的生活经验?利维的回答很有趣,她提起了小时候在约翰内斯堡吃橙子的情景:找到一个小小的汁水饱满的橙子,然后光着脚踩它,让橙子在脚底板下滚来滚去,慢慢变软。这非常考验功夫,既要压出果汁,又不能让果子破裂,全凭脚底的感觉。她的腿被南非的阳光晒得黝黑有劲儿,但光有劲儿还不够,必须把力道柔柔地作用在一只小小的橙子上。滚好以后,只需用大拇指在橙子皮上戳一个洞,就可以往外吸吮甜甜的果汁了——这当然又是一个利维式的生活隐喻。如果把这段话视为她的写作技法,那么很显然,生活好比那只橙子,写作则是柔柔地踩橙子。

即便是利维自己,也并非开始就掌握了踩橙子的技巧。利维在自传里坦白,她发现《游泳回家》的故事和她自己的联系过于直白,“离骨头太近了”。利维的其他小说也常透着鬼气与暴力。比如《穴居女孩》里的妹妹卡斯,想通过手术变得“更女性”,为了表现这种观念的可怕与暴力,利维用了两处血腥描写:一场染血的车祸和一场路边屠杀——一只猫抓住了一只鹦鹉,挖出了鹦鹉的眼睛,咬掉了它的头和肠子……这些作品里,死亡、疯狂作为极其剧烈的情节和意象反复出现,某种程度上,也是一种“声嘶力竭”。

后来利维对类似问题的处理就轻盈多了。《生活的代价》里只用一根冰棍就把母亲去世写得很感人。利维的母亲去世前的最后几周,无法进食,只能舔食某个牌子的冰棍,依次喜欢青柠、草莓和橘子三种口味。那时是冬天,大多数商店不卖冰棍,唯有一家报刊店还有存货,利维经常去那里买。有天她突然发现,报刊店里的冰棍三种口味全卖光了,只剩下一种泡泡糖口味的冰棍。利维又急又气,发了一顿火,最终还是买了两根泡泡糖口味的冰棍。母亲果然不喜欢,舔了两下,就不吃了,利维只好把自己在店里发火的事告诉了母亲,母亲笑了,声音很小,只有胸脯起伏,利维知道她在笑。当天夜里,利维看着已经化成一摊粉色液体的冰棍,为没有买对冰棍懊恼。这之后不久,母亲就去世了。这个场景里没有“声嘶力竭”的悲痛,有的只是一根冰棍,就连死亡的意象也化为了一摊粉色的液体,利维学会了柔柔地踩橙子。

写第三本自传《自己的房子》时,利维已小有名气,她离开伦敦的家,去巴黎、纽约、孟买、柏林等地旅行,参加文学活动,在不同的房子里写作,房产梦随之瓦解。伍尔夫的房间理论,不再是她的最佳方案了。

对于当下的写作者来说,或许更务实的问题是,如果没有一年500镑和一间自己的房间,还要不要继续写下去?从这个角度,我很喜欢利维的答案——“对一个作家来说,相较于一间属于她自己的房间,更有用的是一条电源延长线,还有各种适用于欧洲、亚洲或非洲的转换接头。”——书即不动产,写作本身就是那间房子。

(责编:常凯)