大炮空鸣,一朝梦醒

作者: 安梁

偶遇焦山炮台,始自一场说走就走的旅行。当年无锡与扬州之间未通直达高铁,只能由镇江中转,等车的半日空闲里,直奔焦山游逛。孰料却与一段沉重历史不期而遇。绿意滴翠的江心岛,赫然望见一块边角爬着青苔的石碑,上书“焦山古炮台”,石碑背面则引用恩格斯那句评价:“如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗,他们绝对到不了南京”。学生时代记忆袭来,回想起《天朝的崩溃》一书里颇费笔墨的镇江之战。去扬州的路上,出现在《鸦片战争末期英军在长江下游的侵略罪行》与《中国近代史资料丛刊:鸦片战争(三)》这两本书中的中国士绅和英国军人的回忆录相伴旅途,脑海中镇江之战的图景逐渐丰满。

1842年,夏天格外漫长,鸦片战争进入白热化,英国人攻占上海后,中英都在猜测彼此的战略意图。英国人劳师远征,不敢孤军深入,希望在长江流域速战速决。攻取镇江、进逼南京,成为最佳选择。在他们看来,镇江是漕运要津,一旦攻占,扼住钱粮咽喉,无需北上,即可不战而屈人之兵。但汹涌的长江,令英国人望而却步,他们派人先行探测水文地理,传回消息不容乐观:前往镇江的航线水流湍急,尤其是焦山一带,江水至此流速加倍,即便顺风行船,也难免遭遇搁浅。英国人担心,一旦清军在长江沿岸焦山等地筑造多处炮台,远道而来的英军就要面临连续水陆两栖作战,战况将异常惨烈。

守江的御敌方略

英国人担忧的大炮,早已在焦山待命。只是,防守镇江的清军正为御敌方略一筹莫展。在上海附近集结的英军有七千之众,而镇江可调之兵不足两千,敌众我寡,负责镇江防务的清军将领海龄不得不做出抉择:守江还是守城?他当然注意到了焦山天险,还特地在附近考察数日,结果只修葺两座炮台了事,并未安排重兵把守。海龄也有苦衷,一来,此前战事英军火炮尽显威力,清军所恃不过是老式红夷大炮,两者射程和准度均有明显差距;二来,麾下的八旗兵不谙水战,分兵江上,一旦失守,城池也必定难保;三来,当年长江水位上涨,海龄担心江险不可守,于是集结精锐,退守镇江城,拱手让出天险。

在焦山古炮台遗址上,我花了些时间仔细观察,午后柔和阳光里,炮台并不显得逼仄。大战前夕,这里其实进行过一番改造,用石灰、泥土和细沙组成的三合土重新夯筑。传统炮台由砖石搭建,敌军炮火袭来,崩起的砖石碎屑,比炮弹更易杀伤守军,三合土则无此困扰。专家复原当年模样,炮台坐落于山麓滩涂,原为暗堡,现为露天,炮室改为倒梯形,以垒墙相隔,十二门大炮分组连成扇形,仅高出江面数米,有效扩大射击面积,不致产生死角。镇江士绅笔记里提及“伐木、砍竹、设炮、扎兵”之事,即应是加固焦山防御的工程。今时今日,不应抹杀改造炮台的努力,至少清军也并非坐以待毙。可悲的是,实际战斗里,焦山炮台没有守住要冲,也未能重创英军。

英国人回忆录里,1842年7月15日,向镇江步步逼近的英国船队,在焦山遭遇炮火轰击。遇袭船只本为测量水文,以免大部队在此搁浅,英军凭借坚船利炮迅速回击,压制住焦山守军的炮火,获胜后上岸拆走几门大炮,破坏清军营房和弹药库,还把几门铜炮当作战利品搬上舰船,但并未捣毁炮台。英国人没有记载交战详情,但根据其他战斗回忆,他们已然破解江防炮台的软肋:侧翼防守。英军绕开正面炮火,炮台侧翼空虚,缺乏壕沟和垛墙掩护,守军近战薄弱,难逃溃败。在镇江士绅回忆录里,焦山一战则是恐怖景象:“英船大至,炮声沸江水……帆樯如蛛网,高若峻塔,烟气腾霄,望者畏之”。

夺下炮台后,英军又记载一桩蹊跷之事:前方江面着火了!登高瞭望之后,他们方才看清,不是江水着火,而是江上缓慢漂流着不少木筏和小船,全都燃起熊熊烈火。不明就里的英国人将火筏和火船拖至岸边,或是拖往下游,只当是强盗劫财后纵火灭迹。又过了一阵,他们才醒悟,原来这就是清军江上的最后防线。镇江士绅记述说是道光皇帝指示前线“募水勇,雇小船,伏苇洲,备火攻”,镇江守军调来五十艘运粮船,装载几千束枯草,浇满桐油,点燃之后却发现火船无法快速顺流直下。另一位士绅似乎远眺到英军举动:“夷初睹亦惊恐,徐审其行止,笑以长篙拔之,即顺流而去。”

相比于清军火船计,焦山一带的湍流给英国人造成了更大麻烦,几艘船被卷入江心漩涡,又有几艘船因岸狭搁浅,只能等待顺风才可勉强通行。在此间隙,英国人登上焦山,欣赏两岸的山谷和田野,以及山上寺庙的庭院和凉亭。当然,英国人也没忘用望远镜窥探镇江城。奇怪的是,在高大城墙上,飘扬着黄红色旗帜,却不见士兵巡逻,市井街道少有行人,似乎镇江已是一座空城。

镇江近代江防炮台

清道光二十年(1840),英国为了倾销毒品鸦片,对中国发动了侵略战争。其间,清政府为了加强长江下游的防务,决定在镇江修建 山炮台、都天庙炮台、焦山炮台、象山炮台和合山炮台。这些炮台形成掎角之势,是扼守长江咽喉地带的重要关口。

镇江守城之战

英国人百思不解之际,镇江城内人人自危。原来,大敌当前,守将海龄正忙于搜捕奸细。数日前,清军在焦山发现几个形迹可疑的人,上前盘问,有人操着浙江口音回答是鱼贩子,其余人支吾不能言,颇似奸细,但当时并未深究。英军逼近,出身镶白旗郭络罗氏的海龄疑心病日渐加重,开始怀疑城内早已混入被英国人收买的奸细,只待卖城求荣。他派兵日夜盘查镇江商民,凡是外地口音、早出晚归者、行踪诡异者,都疑作奸细,后来乃至僧侣和乞丐都被重点搜查。如此一来,镇江城内行人稀少,英国人自然望不见烟火气。据镇江士绅记载,海龄林林总总抓捕一百七十多个可疑分子,当众斩首,妇人孺子喊冤之声不绝,当地官员亦是泪流不止。斩至第十三人之时,更大噩耗传来,从焦山出发的英国人兵临城下,已然开炮猛攻。海龄领兵出城迎敌,一战即败,遂不复出,对于中英双方都堪称极为惨烈的一战拉开序幕。

1842年7月21日,倚仗兵力与武器优势,英军强攻镇江北门,他们以火炮轰击城门,守军则用泥土封门,削减炮弹威力。观察片刻后,英军改变策略,炮轰已有裂痕的城基,在高墙之上轰开缺口,迅速搭起云梯攻城。守城士兵视死如归,抬炮击杀一个个英军,一个八旗兵在城头肉搏身受重创,坠下之际双手抓住英国兵,同归于尽……

北门血流成河之时,镇江西门也遭遇不幸,英军舰船自江上开炮,压制守城清军,一伙英国兵趁机用火药在城墙炸开豁口,西门宣告失守,不久南门也沦陷。镇江守军腹背受敌,只得退入街巷死战。海龄眼见大势已去,纵火自焚而死。在镇江士绅眼里,这个贻误战机、滥杀无辜的将领死不足惜,但在英国人的回忆录里,海龄仿佛是一个古罗马勇士,用投身火海书写最后的挽歌:“在世界历史比较黑暗的时期,像他这样为国牺牲,可以称为英雄,还可以当作神来祭祀……”

战后清点,英军有39人毙命,130人负伤,另有3人失踪,伤亡战损相当于此前虎门、厦门、定海、镇海、吴淞诸多战役的总和。轻敌令英国人损失惨重,他们本以为镇江是一座空城,不会遭遇太多抵抗,但守军尤其是八旗兵的无畏让他们印象深刻。此战过后,英军溯流而上,直指南京,道光皇帝终于低下高傲的头颅,同意前线“便宜从事”,实则默许了屈辱的和谈,《南京条约》呼之欲出。

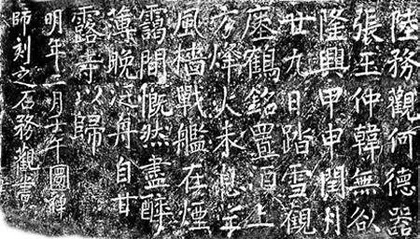

翻阅镇江之战相关史料的时候,惊觉那场粗枝大叶的焦山漫步,与一位名家擦肩而过。南宋初年,陆游出任镇江通判,与抗金前线相去不远,但救国壮志难酬。孤愤之间,他与三五好友踏雪游焦山,挥毫泼墨,留下一篇小文,至今仍在摩崖石刻之上。文中有句“烽火未息,望风樯战舰在烟霭间”,让人情不自禁联想起镇江士绅笔下英国船队“帆樯如蛛网”“烟气腾霄”之语,悠悠千载,同此悲欢! (责编:南名俊岳)