探秘姆鲁:走进雨林与洞穴的奇幻世界

作者: 张侃

姆鲁国家公园(Gunung Mulu National Park,Mulu又译作穆鲁)因壮丽的石灰岩地貌与全球知名的洞穴系统而备受瞩目,自2000年被联合国教科文组织列为世界自然遗产以来,便成为马来西亚最负盛名的自然旅游胜地之一。

走进姆鲁山国家公园

姆鲁国家公园位于加里曼丹岛,就是常说的婆罗洲。婆罗洲是世界第三大岛,现由印度尼西亚、马来西亚及文莱三国管辖,北部为马来西亚的沙捞越和沙巴两州,人们习惯称这部分马来西亚为“东马”,以便跟马来半岛的“西马”相区别。姆鲁就坐落在沙捞越州,靠近文莱边境。

由于封闭的地理环境,绝大多数游客只能通过小型飞机抵达姆鲁。人们需先飞抵沙捞越州的美里(Miri)或首府古晋(Kuching),再或者先到达沙巴州首府亚庇(Kota Kinabalu),然后搭乘短途航班才能到达。

20世纪初期,探险家与科学家逐步向婆罗洲内部进发,姆鲁地区奇特的石灰岩地形和地下洞穴开始进入人们的视野。此后,在国际学术界的持续关注下,姆鲁的科研价值不断被挖掘。到20世纪80年代,更多地质学家和生物学者前来探险,测绘洞穴结构、研究地下河流及洞穴生物。最终,姆鲁国家公园在2000年正式被列入世界自然遗产。

深入雨林世界

姆鲁常年高温多雨,年降雨量4000—5000毫米,约为北京的10倍,平均温度在25—30℃之间,这种气候孕育了典型的热带雨林生态系统:树冠层由参天大树组成,形成森林的“屋顶”。这些大树高耸入云,树干粗壮,枝叶繁茂,它们通过光合作用为整个生态系统提供能量基础。兰花、蕨类等附生植物附着在大树的枝干上,利用大树作为支撑,获取更多的阳光和空气中的养分,形成了独特的空中花园景观。低矮的蕨类植物组成了林下植被,由于阳光被茂密的树冠遮挡,所以它们的生存环境变得阴暗潮湿,只能在弱光条件下顽强生存。这种古老的植物依然延续着通过孢子繁衍后代的“悠久传统”。覆盖在岩石和倒木上的苔藓是生态环境的重要指示物种,它们对环境的湿度和酸碱度非常敏感,人们可以根据它们来判断雨林有没有“生病”。漫步在雨林之中,脚下是松软的腐叶土。落叶经过分解后,形成了富含有机质的腐殖质,为植物的生长提供了丰富的养分,也为大量真菌和小型节肢动物提供庇护:真菌是雨林中重要的分解者,它们分解有机物质,释放出营养元素,促进了物质循环。蚂蚁、蜘蛛等小型节肢动物,在落叶层中穿梭觅食,它们的活动有助于土壤的通气和水分保持,维持了生态系统的稳定。

姆鲁最有特色的植物莫过于猪笼草和兰花。猪笼草以独特的捕虫囊机制而闻名,其囊状结构常吸引昆虫误入,成为其营养来源。在这里还有一种马来西亚特有的猪笼草,名叫马来王猪笼草(Nepenthes rajah),巨大的瓮形捕虫笼最高可达41厘米,容积达到3.5升,是猪笼草属中捕虫笼最大的品种,难怪拥有“王”的称号。在它们的捕虫笼中,装着足足2.5升的消化液。马来王猪笼草笼盖下面分泌的蜜汁成了树鼩的美食,而捕虫笼则充当了树鼩的马桶。树鼩会将粪便排入笼中,为猪笼草提供宝贵的氮元素。这是因为到了高海拔地带,虫子们就少了,高山上的猪笼草们吃不上饱饭,于是逐渐转向另一个营养来源——动物粪便。

姆鲁的兰花家族拥有超过200个品种,其中不乏演化史上的经典案例。髯毛兜兰(Paphiopedilum barbatum)的唇瓣特化为口袋状结构,当昆虫进入后会被迫通过特定路径传粉;火焰兰(Renanthera imschootiana)则演化出鲜艳的橙红色花瓣,配合强烈的香气吸引蜂鸟传粉。哥德施密特叉柱兰(Cheirostylis goldschmidtiana)是这里的特有物种,是一种小型的地生兰,植株高度在10厘米左右。它具有肉质的根状茎,通常只有3—5枚叶片,上面是暗绿色,背面则略淡而带紫色,开花时只有小小的2—4朵,花朵白得像自带荧光,还有一点黄芯,纤细地立在阴暗潮湿的角落里。可不要小瞧这株小花,它可以作为药用植物用于治疗发热、头痛和皮肤病。

在此繁茂的雨林景观下,动物种群也同样丰富。闻名遐迩的长鼻猴或是在树间敏捷跳跃,或是在河边从容觅食,声势浩大的犀鸟在林间展翅飞翔,时常成为游客镜头中的焦点。

长鼻猴是姆鲁雨林中的明星物种,它们体型较大,最显著的特征是雄性的鼻子特别长。它们通常生活在靠近水源的森林中,是一种群居动物,只不过它们的社会结构十分复杂。通常由一只成年雄性和几只雌性及其幼崽组成一个群体,当雄性幼崽能够独立生活后就会被首领驱逐,而这些被驱逐的“青年”会自发地组成一个新的纯雄性群体,然后通过竞争确定它们的首领,再由这个首领去挑战其他群体的首领,企图取而代之。不过这还要看那个群体中雌猴的“心情”,即使新来的首领击败了老首领,只要群体中的雌性不喜欢它,就会加入其他社群,让新的首领“竹篮打水一场空”。

除了常见物种,姆鲁还存在罕见或濒危的生灵,如马来貘(Tapir)或婆罗洲侏儒象(Borneo Pygmy Elephant),它们的生境日益受人类活动威胁。姆鲁的一些特有种或局限分布种,几乎只在本地热带雨林中才能找到,对于全球生物多样性保育意义重大。

石灰岩洞穴群

姆鲁最引人注目之处,还在于大面积的喀斯特地貌。石灰岩在长期风化和水蚀作用下,形成了山峰、峡谷、陡崖以及宛如神作的石林。姆鲁国家公园的石林构成单一,是世界上最典型的剑状石林分布区。

姆鲁还以天然石洞群著称,鹿洞以拥有超长洞穴通道闻名,内部钟乳石和石笋如同鬼斧神工。在傍晚时分,数以百万计的蝙蝠会从洞中飞出,在暮色中上演壮观的“蝙蝠旋风”。还有地下河穿流而过,河水清澈见底,潺潺的流水声回荡在洞穴之中,给人神秘之感。

清水洞的名字来源于其内部的地下河,河水清澈透明,宛如一条银色的绸带在洞穴中蜿蜒流淌。沿着洞穴的通道前行,可以看到地下河在不同的地段展现出不同的风貌,有的地方水流湍急,形成壮观的瀑布;有的地方则水流平缓,形成宁静的深潭。充足的水源让这个洞穴生机勃勃,在洞穴内部,生活着许多独特的生物,如盲鱼、虾蟹等,它们适应了洞穴中的黑暗环境,形成了独特的生存方式和生态位。

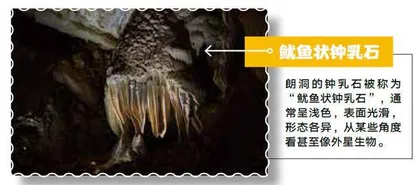

风洞和朗洞虽规模略小,但各有奇特的岩壁花纹与钟乳、石笋景观,游览路线也更适合短途探访。风洞以其独特的风洞效应而闻名,当游客进入洞穴时,可以感受到一阵阵清凉的微风从洞穴深处吹来。这种风洞效应是由于洞穴内部的气压差而形成的。朗洞则更像是为旅游量身打造的洞穴,它的内部宽敞明亮,地质景观也很丰富,更受到家庭游客的欢迎。

500万年前,岩溶地质抬升,梅里诺河及其支流流经此地,不断侵蚀地层,成就了这些壮观的洞穴。它们与雨林相伴,提供了古代气候和环境形成的重要信息,让人们可以把目光推至数万年以前,或许也会见证数万年之后的变迁。

(责编:昭阳)