如果机器人够可爱,你会愿意把它放家里吗?

作者: 邢梦妮 刘皓日本机器人公司Yukai Engineering(ユカイ工学)在今年的国际消费电子展(CES)上展示Mirumi时,这个看起来像考拉的毛茸茸的小家伙,立刻吸引了很多人围观。

它看上去像个包上的挂饰,但实际上是个机器人,然而它没有摄像头和屏幕,甚至没有人工智能(AI)语音对话功能。它戳中用户心理的就是“可爱”:有人走近时,Mi r umi 会扭着毛茸茸的身子,转过头把脸遮住表达害羞;把它挂到包上带着走动时,它会环顾四周展现出好奇。

“我们发现,人们并不需要一个完美仿真的机器人陪伴,相反,他们渴望的是某种能够触发情感共鸣的存在。”Yukai Engineering创始人青木俊介曾在受访时说。他的目标是把机器人带入居家生活和个人空间。

青木俊介曾在东京大学学习AI,2001年在校期间和同学一起创办了多媒体数字艺术公司teamLab并负责技术开发,但这无法满足青木俊介的儿时梦想:开发机器人。

在他读中学时,微软发布的Windows 95系统掀起了家用电脑的热潮,也激发了他对计算机和AI的兴趣。那段时间他还看了美国科幻大片《终结者2:审判日》,片中施瓦辛格饰演的是保护人类的武装人形机器人“终结者”,不过,更吸引他的是幕后负责开发“终结者”AI的工程师。

当时阻止青木俊介进入机器人领域的一大原因,是“造机器人”这件事像是大公司的游戏。1999年,索尼正式发售机器狗aibo,这款产品被认为是宠物类机器的先驱,也是第一款融合人工智能技术的电子宠物。它能够感知周围环境并与用户互动,但因为制造成本昂贵,还采用了大量独家专利技术,售价高达2500美元(按当时汇率约合2.1万元人民币)。2002年,本田的人形机器人ASIMO也正式亮相,支撑它的是本田持续了二十多年的步行机器人研究。

但到了2005年日本爱知世博会,情况变得不太一样了,软件领域的开源文化进入了机器人社区。爱知世博会上,大公司们的表现仍然抢眼—丰田带着会拉小提琴的机器人登台演出—但青木俊介发现初创公司也在展示机器人,这消除了他一直以来的疑虑。“这让我想到,如果硬件和操作机器人的软件都是开源的,那么即使是小公司也能够制造机器人,这激励了我创办自己的公司。”青木俊介回忆 说。

青木俊介离开t eamLab后,于2007年创办了Yukai Engineering,联合创始人是他的大学学弟。Yukai是日语里“愉快”的发音,他们从索尼的创业格言中选取了这个词,以此致敬这家大公司。随后青木俊介申请了独立行政法人“情报处理推进机构”(I PA)的“未踏事业”项目。I PA是日本经济产业省的政策实施机构,该项目则旨在发掘并培养IT人才。提案中选后,青木俊介在2008年和2009年连续两年获得了研发机器人所需的资金支 持。

一开始,Yukai Engineering没有全职员工,也没有盈利活动。IPA的项目给团队带来了曝光机会,人们开始在社交平台上谈论他们。为了弥补创业时落下的AI知识,青木俊介报考了中国东华大学的硕士研究生,过上了往返于东京和上海的生活。平时,他在东京秋叶原街头搜寻机器人零件,借用中学同学的办公室组装,周末就和自己公司的成员聚在一起,像开展学校社团活动一样给用来申请“未踏事业”项目的机器人出主意。后来,那位中学同学请青木俊介为自己的公司工作,青木俊介就这么当了几年创作者社区Pixiv的CTO。

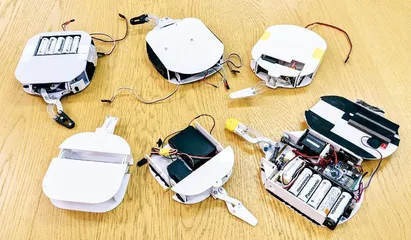

直到2011年,Yukai Engineering正式转成一家商业公司,青木俊介全职投入机器人制造。2010年左右兴起的创客浪潮给了他更多信心。创客们会使用电脑、CAD、3D打印机制作东西,这对于个人和公司的创新来说是良性信号。智能手机的普及则让电子零件变得更便宜。2013年售价1万日元(按当年年中汇率约合622元人民币)的电路板,到2016年已降到了几百日元。

但一家创业公司想为消费者制造机器人,风险实在太高。市面上并没有直接销售机器人的店铺,也没有成熟的家用机器人应用场景。他们在过去几年里做了不少有趣的东西,却未必能卖得出去。青木俊介当时判断,未来20年内,机器人领域一定会迎来热潮,因此他计划组建一支能够在20年内推出产品的团队,并准备制作能够吸引媒体关注的产品原型机。

热潮比他们想象的来得更快。2013年,亚马逊发布了智能助手Alexa,通过可搭载在音响上销售进入了普通消费者家里;2014年,软银发布了能够识别人类情绪的人形机器人Pepper,改变了公众对机器人的认知,也让开发者认识到了AI和机器人是可以结合的。这对Yukai Engineering来说是一个巨大的推动。他们还遇上了物联网市场的兴起。乘着这股风潮,公司承接了许多B2B的物联网开发项目,团队扩张到了10人,还因为协助开发“猫耳耳机”小小地火了一把。

与此同时,他们开始探索如何为大众消费者设计机器人产品。青木俊介最初的想法是制作人们日常可以使用的机器人,外表倒不需要和人类相仿,给人的感触能是“像哆啦A梦、阿拉蕾那样可爱”就足够。他曾在家中客厅里放了一个从别处买来的家用机器人,但妻子让他“玩完了之后收起来”,他由此意识到,妻子把这类机器人当作无用的玩具。女性一般是家中的实际掌控者,如果想让自家产品在客厅里长久留存,Yu k a iEngineering的家用机器人在设计和功能上要能够说服她们。

公司的首个商业化产品BOCCO就很符合青木俊介的设想。它长着圆脑袋、红鼻子,外形灵感源自日本民间信仰中为家庭带来财富的“座敷童子”。BOCCO和闹钟差不多大,就像个桌面摆件。青木俊介解释说,如果太大,它的存在感就会很强,让人感觉很讨厌。比如说,软银的机器人Pepper适合在餐馆、办公室等公共场所劳动,但对于普通家庭来说太大了。

BOCCO被定位为通讯机器人,用户可以用配套App接收和发送消息,它会把消息朗读出来。在Yukai Engineering公开了API接口后,BOCCO变得能播报邮件提醒、天气预报、防灾预警、血糖监测等信息。开发升级版本BOCCO emo时,团队舍弃了初代的机器人外观,加入了传感器和语音识别功能。

开拓销售渠道也是Yukai Engineering的日常课题。公司最初没有资金量产机器人,就把BOCCO的项目计划书放到了众筹平台Kickstarter上,很快收到了136位参与者的资金,最终达成了2万美元(按当时汇率约合16.6万元人民币)的众筹目标。这些参与者也是最早的一批用户。

团队也会找一些外部顾问帮忙。2017年推出的抱枕型机器人Qoobo就曾遇到这种情况。Qoobo长得像一个带尾巴的坐垫,如果伸手抚摸坐垫,传感器受力,就会晃动尾巴。青木俊介向博报堂产品创新小组的负责人小野直纪请教,小野直纪想出了“Qoobo”这个名字,协助完成了产品的品牌化方案和视频拍摄。Qoobo的销售成绩比BOCCO更好,出货量超过了5万台。青木俊介透露,Qoobo的用户有六七成都是年轻女性。

为百货公司选品的买手决定新产品能否进入渠道销售时会给出恰当的建议。团队拿着Qoobo原型机咨询买手意见时,买手就说,如果这些产品是玩具,定价不会高,放到室内装饰品(interior)的框架里或许更合适。YukaiEngineering采纳了这个建议。

2 015年BOCCO在日本生活百货连锁店LOFT和Tokyu Hands(现已改名为Hands)销售时,定价在3万日元左右(按当时汇率约合1502元人民币)—多次跟渠道商沟通后,团队认识到,这对于家庭来说是个更容易接受的价格底线。截至2025年3月,BOCCO系列的产品已经售出了1万台。

公司的销售冠军则是一款叫“轻咬咬Ham Ham”(甘噛みハムハム)的机器人。它们看起来只是可爱的玩偶,但当你把手指伸到它们口中,就会感觉到它们用小牙齿轻咬你的手指。青木俊介说,这款产品的用户年龄层偏大,在老年人中很有人气,因为“轻咬手指”能让他们重温以前照顾孩子时的温馨记忆。这款产品曾被送去养老院试用。