中国的阴阳合历与二十四节气

作者: 郭红锋

远古的时候,人们没有任何观测工具,但是天空是天然的观察所。天上看得见的主要有太阳、月亮和星星。对人类生活影响最直接的是太阳,它每天的升起落下造成了白天黑夜(日子)的变化,数日子就是远古人类最早的天文学。月亮的圆缺变化也是每天看得见的,其周期虽然不是“日”的整数,但也是非常固定的,可以作为比日更大的时间单位“月”。人们经过多年持续观察,发现北斗七星的斗柄指向也是随季节变化的,而且一年变化一个周期,可以作为更长时间“年”的周期。

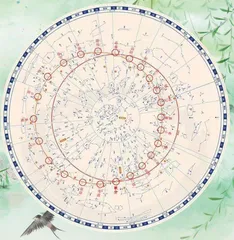

更细致的观察使人们发现白天的太阳与晚上的星星也是有关联的,特别是太阳在星空中沿着固定的轨道(黄道)运行,每365又1/4天完成一周。所以,中国古代一直分周天(圆周)为365又1/4度,这是为了配合太阳在黄道上每天运行一度。古代天文仪器的刻度也是这样。

把这些天空有规律的信息都结合起来,人们就可以编制历法,指导人们在地上的劳作和生活。

首先,“日”是基本单位,用日计数月相变化一个周期不是整数,人们就用大月30天,小月29天,平均29.5天,基本与每个月的月相吻合。其次,用月计数年,人们发现太阳运行一周是365 又1/4 天,但数了12个阴历的月只有354 天,比阳历一年还差11天多。人们就想办法在3 年左右加一个闰月,经长期实践发现,在19 年加7 个闰月,就可以基本调和年和月的一致性了。

简单地看,这个阴阳结合的历法已经可以满足日常生活了,但人们还有更高的追求。

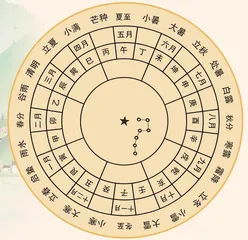

中国是农业国,需要用一定的时间周期来指导农时(气候),日的间隔嫌太小,月的间隔又嫌太大,而农时是与太阳有关的。所以,人们先把阳历(即太阳在黄道上一年走过的365又1/4天)均分为4等份(称为四时),后又分8等份(称为八节),最后固定为24等份(称为24节气),并且用24节气来指导农时。24节气的每个节气点,最初是按太阳在黄道一年运行一周的天数(365又1/4 天)平均分为24等份,每份15.2184天为一个节气点的。

年、月、日、二十四节气都确定了,那么起始点从哪里算起呢?

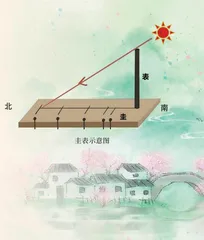

在没有任何工具,只靠肉眼观察日月星辰的年代,人们对天象的观察、季节的确定、历法的编制,都是比较粗糙的。人类最早的天文测量之一就是立竿见影。立竿见影最初是看日影的变化,指示方向和时间,后来发展出圭表,专门在正午测量日影的长度。人们发现正午日影每天都在变化,夏至最短,冬至最长,于是就规定了一年的起始点为冬至点。冬、夏至之间相隔15 日多的节气,其日影是不等距变化的,而且与测量地点(纬度)也有关系,需要专门人员常年观察记录,作为后世的参考数据(史书《天文志》中多有记载)。

前面说的,把太阳在黄道一年运行一周的天数(365又1/4天)平均分为24等份,每个节气时间间隔为365¼÷24=15.2184天,这种节气划分方法,历史上称为“平气法”,自从汉《太初历》后一直沿用。后来,在北齐时期发现太阳在黄道上运行并不均匀,即秋、冬季节走得快,春、夏季节走得慢,或者说太阳每天走的路程不是准确的一度,而是有时多有时少。于是,就有了按黄道角度均分24等分的“定气法”,定气法就是把太阳运行的空间角度均分,每个节气的日子数就不等了,有的14天多,有的16天多。我们现在使用的24节气划分就是按定气法划分的,定气法用于历法是从清代的《时宪历》开始直到现在。所以,现在的每个节气之间在黄道上的角度都是均分的(15度),但每个节气间的日期间隔不等(14~16天)。

中国历法发展的过程经历了几千年的观察、实践与改进,既考虑月相的变化(阴历),又考虑四季的变化(阳历)。用日子度量“月”长(历月),历月长度用大小月平均,剩余误差用连续的大月或连续的小月补偿,使月相与日期相符;用月度量“年”长(历年),12个月后的剩余误差用闰月补偿,使阴历年与阳历年尽量一致;而年的季节性与物候特征用24 节气细分,使一年中天象的变化和气象的变化都更详细地在历法中体现出来。

问题1:你能说说划分二十四节气,使用平气法与定气法各有什么好处吗?

问题2:你知道中国的阴历一年为什么有12个月吗?置闰又为什么要加一个闰月?

回答问题请发邮件到邮箱:chinahou@bao.ac.cn。记得要写清你的联系信息(姓名、学校、电话等),我们会按照你的需求,及时回复。