在海南,寻找最好的热带雨林

作者:魏倩 2025年4月11日上午9点半,我在海南省最高峰五指山1200米海拔处的沟谷边,靠在一棵百日青上动弹不得。

2025年4月11日上午9点半,我在海南省最高峰五指山1200米海拔处的沟谷边,靠在一棵百日青上动弹不得。想要前行不是易事。眼前这处沟谷坡度约45°,因为遍布各种高度和叶形各异的植物,粗粗望去只是浓淡不同的绿色。高一点的比如我背靠着的这棵乔木,它和它的朋友们正以垂直之姿“插”在斜坡上,突出地表的树根给行人提供了相对可靠的支点。矮一点的如匍匐在地面上一串串椭圆叶子的小苗,它们与林下满满的落叶一道,为前行制造着滑落的风险。歪歪斜斜地维持平衡,人走在其中,两手不由得想去抓点什么东西,如果拽到的是挂在乔木上的长藤,那还算是走运,就怕一摸就是刺扎扎的桫椤,毛刺戳手且不说,它的主干几乎是软的,等人一碰发现无处借力时已经晚了。身子歪在一边,还好,附在地面上的粗藤足够结实,可以当作下一个支点,否则我一定已经滑向沟谷底部那条乱石遍布的小溪了。在那里,阳光正穿过山间的云雾和密密匝匝的林冠,形成一道光带,正好照在倒在溪头的大树上,金色虫群飞舞。 和我一同“挂”在山坡上的除了摄影师,还有四位海南当地林业部门的工作人员。他们此行是受国家林业和草原局华东调查规划院委托,在海南热带雨林国家公园做“地带性植被资源调查”。为此,队伍里的几个年轻人去年已经在这儿待了将近三个月。他们在五指山中选取了一块30亩地的“样方”,再将它拆分成一个个边长5米的格子,然后给“样方”中的每棵树编号、挂上标牌,记录其高度、胸径等生长情况。忙到近日,基本信息测完,已经到了辨认树种的阶段。

和我一同“挂”在山坡上的除了摄影师,还有四位海南当地林业部门的工作人员。他们此行是受国家林业和草原局华东调查规划院委托,在海南热带雨林国家公园做“地带性植被资源调查”。为此,队伍里的几个年轻人去年已经在这儿待了将近三个月。他们在五指山中选取了一块30亩地的“样方”,再将它拆分成一个个边长5米的格子,然后给“样方”中的每棵树编号、挂上标牌,记录其高度、胸径等生长情况。忙到近日,基本信息测完,已经到了辨认树种的阶段。

样地调查是生态学研究中很常见的方法。测量队的队长曾加贵向我解释,森林广大,不得不采用抽样的方法,来推算整片山林的状态。因此,我目力范围内的所有植物,包括倚靠着的这棵百日青,都会成为评估整片五指山21万亩雨林生长情况的样本。在此基础上把视野再放大些,就是霸王岭、鹦哥岭、吊罗山、黎母山、尖峰岭等耸立于海南岛中西部,呈“川”字斜向排列的连绵山脉。而中国“分布最集中、保存最完好、连片面积最大的热带雨林”,就覆盖在这片山脉之上,总面积占到了海南岛的1/7。

2021年10月,中国正式设立第一批国家公园,海南热带雨林国家公园(下文简称“海南国家公园”)位列其中。作为中国唯一的“大陆性岛屿型”热带雨林,海南国家公园拥有全国约20%的两栖类、33%的爬行类、39%的鸟类和20%的兽类物种,为了更好地保护、研究和开发,摸清这些“家底”很重要。2023年7月,海南国家公园启动首次“本底调查”,对公园内的土地资源、陆生植物资源、水生植物资源、动物资源、地带性植被资源以及游憩资源等进行全面调查监测。为此,曾加贵和同事们已经在尖峰岭、霸王岭等多地进行过类似调查。这天我们也得以与之同行,一窥这座中国最南端热带雨林的真实面目。 中国是否存在真正的热带雨林,曾经是学术界长期争议的一个话题。“热带雨林”一词,最早是由19世纪的德国植物学者辛伯尔(Schimper)提出的,代指赤道附近常年有雨有阳光的热带森林。1952年,英国植物学家保罗·理查兹(Paul Richards)出版了世界上第一本关于热带雨林的专著,将热带雨林分为三大群系类型,即印度-马来雨林群系、非洲雨林群系和美洲雨林群系。理查兹认为,热带雨林环绕地球形成一个带,被赤道不甚均匀地分割成两个部分,狭义的热带雨林存在于南北纬度10°以下的地带,而南北纬10°~23.5°之间的区域受热带季风气候影响比较强烈,分布的是一种热带季雨林。直到1974年,中国科学家在西双版纳勐腊县发现了一片以“望天树”为优势种的植物群落。这种高大的乔木属于龙脑香科,是鉴别东南亚热带雨林最显著的标志性物种之一。此后,“中国拥有热带雨林”的说法开始被学界认可。

中国是否存在真正的热带雨林,曾经是学术界长期争议的一个话题。“热带雨林”一词,最早是由19世纪的德国植物学者辛伯尔(Schimper)提出的,代指赤道附近常年有雨有阳光的热带森林。1952年,英国植物学家保罗·理查兹(Paul Richards)出版了世界上第一本关于热带雨林的专著,将热带雨林分为三大群系类型,即印度-马来雨林群系、非洲雨林群系和美洲雨林群系。理查兹认为,热带雨林环绕地球形成一个带,被赤道不甚均匀地分割成两个部分,狭义的热带雨林存在于南北纬度10°以下的地带,而南北纬10°~23.5°之间的区域受热带季风气候影响比较强烈,分布的是一种热带季雨林。直到1974年,中国科学家在西双版纳勐腊县发现了一片以“望天树”为优势种的植物群落。这种高大的乔木属于龙脑香科,是鉴别东南亚热带雨林最显著的标志性物种之一。此后,“中国拥有热带雨林”的说法开始被学界认可。

为什么中国也会有热带雨林?除了纬度范围,还要谈到影响雨林生长的另外因素,比如海拔和湿度。科学家认为,西双版纳的热带雨林之所以能存在,主要得益于其地处怒山山地和无量山山地的夹缝之中,二者共同为雨林提供了适合的温湿度条件。而在海南,五指山、黎母山等三大山脉同样扮演了这一角色,中央山脉截流了季风带来的水汽,在高海拔地区维持了90%以上的相对湿度,而雨水沿山而下形成岛内放射状水系,又切割出河岸的湿热走廊,不同的水热条件孕育了不同的植被样貌。于是,行走在海南国家公园的人们会发现,这里拥有沟谷雨林、低地雨林、山地雨林、云雾林等形态各异的热带森林样貌。

这次攀登五指山的过程中,我们也多次察觉不同海拔的植被变化。

带领我们上山的“向导”名叫陈庆。他今年64岁,退休前曾是海南霸王岭国家级自然保护区的科研人员。他身材敦实,眼神炯炯,虽然今天要爬海拔超过1000米的山,晚上还要在山上过夜,但他着装依然相当随意,只穿件褪了色的老头汗衫,一条劳保裤,侧身背着一个鼓鼓囊囊的编织口袋。陈庆是个公认的辨认植物“高手”,见面前,我曾在海南国家公园管理局的不同分局工作人员口中听过他的名字。一进山,他就小露一手,指着路旁的一排杂乱的树林说:“这里都是近20年以来种的‘次生林’,你看这个小苗就是国家一级保护植物坡垒。那个树皮黄色的就是黄牛木,这个是枫香,旁边那个树枝上有毛的是樟科的,叫芳槁润楠。这个叶子大大的像手掌的是鹅掌柴,我们小时候都叫它‘鸭脚木’……”

顺着他手指的方向望去,我眼前只有一棵棵或棕绿或棕黄的树干,乍一看上去没有太大区别的叶片,甚至分不清他所指的是哪棵树。我突然顿悟了理查兹在书里描述过的关于雨林审美的第一个误区,即大多数旅行者会认为雨林植物非常密集且夸张,拥有各种不常见的奇花异草,但实际上雨林中最主要的树木是乔木。它们的外貌往往相当整齐,为适应雨林的环境,这些乔木的叶片会长得相对类似,颜色也相对偏暗,因此在不具备相关知识的观察者看来,雨林给人的第一印象往往是单调的。 当然,我们也在行进中遇到过那些被科普铭牌标记的特殊雨林现象,比如“板根”,无论树干粗细,路边大部分乔木都拥有翼状隆起的根部。它们不是某一科或某一目植物的特征,而是生活在热带雨林中的乔木为稳固根基、截留水土所做出的形态变化。再比如“老茎生花”,不同于一般植物的花开在树梢,雨林中的乔木许多都拥有在树茎或枝干上的花,减少营养流失,便于昆虫授粉,这也是雨林植物为适应少光多雨的环境发生的改变。

当然,我们也在行进中遇到过那些被科普铭牌标记的特殊雨林现象,比如“板根”,无论树干粗细,路边大部分乔木都拥有翼状隆起的根部。它们不是某一科或某一目植物的特征,而是生活在热带雨林中的乔木为稳固根基、截留水土所做出的形态变化。再比如“老茎生花”,不同于一般植物的花开在树梢,雨林中的乔木许多都拥有在树茎或枝干上的花,减少营养流失,便于昆虫授粉,这也是雨林植物为适应少光多雨的环境发生的改变。

但在陈庆眼中,这些会让岛外游客感到惊奇的雨林现象,当然算不上什么趣闻。他渐渐不再说话,只是喘着气,一心一意地爬起山来。栈道是在原先旅行者们踏出的野路上修建的,它的存在减少了我们在树根间腾挪的危险,却也以重复性消磨了登山的趣味。疲劳感逐渐取代了好奇。好在山间清风徐来,大树荫蔽,阳光很少照进林间,我们一点没觉得热,远方山谷中的云雾也还未散去。 大概爬升到海拔1000米左右,陈庆忽然又兴奋起来。他指着路旁的一棵树皮灰白、看来需得三人合抱的大树说:“你看,这就是海南五针松。我们到山地雨林了。”

大概爬升到海拔1000米左右,陈庆忽然又兴奋起来。他指着路旁的一棵树皮灰白、看来需得三人合抱的大树说:“你看,这就是海南五针松。我们到山地雨林了。”

果然,我们一路上常见的那些叶片细长的蕨类植物已经变得很少,取而代之的是一类名叫“海南谷木”的灌木类植物,叶片是细小的椭圆形。“沟谷雨林里的乔木主要是秋枫、坡垒这些低海拔植物,再高一点可能是壳斗科植物,而到了山地雨林,各种松科、罗汉松科植物就成了主角。”陈庆告诉我,这种随着海拔高度的变化呈现出的“森林垂直带谱”,是海南热带雨林的重要特征,也是在海南国家公园中游历时很有趣的观察对象。

更重要的是,由于海拔越高的地方人类活动越少,这里的森林也更不容易被破坏,因此海南目前大部分未经砍伐过的原始林都是山地雨林,它们最大限度地保留了雨林这一生态系统的原真性。

而他们这次要去调查的样地,就属于比较典型的山地雨林。我暗自庆幸,自抵达海南国家公园以来,我就一直想去最有代表性的雨林里看看。可我们在霸王岭、鹦哥岭两地的山间穿梭了好几天,始终在“核心区”外徘徊——中国的国家公园实行分区管控,原则上核心区内禁止未经许可的人类活动,一般控制区内则可以合理规划科普教育、游憩、生态体验等活动——唯一一次接近核心区的地方,是在鹦哥岭的登山栈道尽头。那天站在“原始林”边缘的林地上,听着不知名的鸟鸣,我还猛吸几口新鲜空气,仿佛如此就能将它的一部分据为己有。 即便已做了万全准备,我还是没想到,真正进入雨林样地后,作为外来者的我们会显得如此狼狈。刚刚在栈道上气喘吁吁的陈庆和曾加贵好像成了另外的物种,他们在遍布植被的陡坡上熟练地上下来回,迅速地拿出记录本,分好工,一问一答地辨认起树种来。

即便已做了万全准备,我还是没想到,真正进入雨林样地后,作为外来者的我们会显得如此狼狈。刚刚在栈道上气喘吁吁的陈庆和曾加贵好像成了另外的物种,他们在遍布植被的陡坡上熟练地上下来回,迅速地拿出记录本,分好工,一问一答地辨认起树种来。

“陈教授,这棵是什么?”

“海桐花。”

“107,海桐花。这棵呢?”

“白蜡木。”

“好,108,白蜡木。下一棵?”

“你摇一摇树叶?……哦好,百日青。”

……

迅速而又准确。我收起心里的惊叹,从那棵刚刚被辨认出的百日青身旁挪开,试图靠近工作中的团队,无意间踩滑了一块石头,又试探着向另一棵乔木根部探出脚。刚才队员们走过的路无法辨认,面前出现了一张刚刚结好的蛛网,如果硬闯过去,难免破坏它的杰作,但四下看看又确实没路了,到处是带刺的灌木、一拉就断的枯藤,我狠心从蛛网处穿了过去。可再抬头看,他们已经又攀着树根移动到另外的小坡上去了。

撵上他们已经不太可能。我只好靠在另一棵大乔木的树根上,远远观察他们在雨林中的行动方式。尤其是陈庆。我发现,他前进时和我最大的差别是,他看起来对周遭的一切毫无畏惧,好像不是身处热带雨林,而是在自家的客厅里踱步。

这种自信,来自陈庆与这片山林大半辈子的长久相处。一见面,他就告诉我,虽然被人称作“陈教授”,但其实自己并没有拿过任何生态学或者林业相关的文凭,第一次接触海南热带雨林时,他的身份还是霸王岭的一名伐木工人。 新中国成立初期,海南岛拥有天然林1800万亩,1958年,为满足国家建设对木材的需求,政府在海南省中部山区设立林场,专门进行林木采伐与造林。那是森林与人的关系相当单一的年代,各个山岭上成立的林业分局,前身就是为管理和发展林场而设立的森工企业。一位霸王岭的护林员告诉我,当时海南的林场每年要给国家输送54万立方米木材,就连天安门的门柱修复用的都是海南的巨木。如今许多山岭上的公路,也都是当时为伐木而修建的。由于常年大规模砍伐,海南国家公园里很多靠近人类生活区的热带雨林都已经是“次生林”,即原始森林遭外力破坏后自然复育而成的新森林。

新中国成立初期,海南岛拥有天然林1800万亩,1958年,为满足国家建设对木材的需求,政府在海南省中部山区设立林场,专门进行林木采伐与造林。那是森林与人的关系相当单一的年代,各个山岭上成立的林业分局,前身就是为管理和发展林场而设立的森工企业。一位霸王岭的护林员告诉我,当时海南的林场每年要给国家输送54万立方米木材,就连天安门的门柱修复用的都是海南的巨木。如今许多山岭上的公路,也都是当时为伐木而修建的。由于常年大规模砍伐,海南国家公园里很多靠近人类生活区的热带雨林都已经是“次生林”,即原始森林遭外力破坏后自然复育而成的新森林。

在霸王岭,情况在20世纪80年代发生了变化。契机就出现在一种名叫海南长臂猿的灵长类身上。它是一种小型树栖类人猿,主要生活在东南亚热带雨林和季雨林,如名所示,它们拥有特别长而灵活的手臂,适合在树上摆荡攀爬。在中国共有三属七种长臂猿,其中海南长臂猿是海南的特有种。种群里雄猿为黑色,雌猿为金黄色,区别于其他种长臂猿的标志性特征是雌猿头顶上有一簇黑毛,因而也被称为“海南黑冠长臂猿”。中国的典籍中,早在宋代就有海南长臂猿的记录,而国外最早的关于海南长臂猿的记载是在1753年。有研究者认为,当时这一物种在海南岛上的分布面积可达27784平方公里。

但海南长臂猿再次进入官方视野时,其数量已经达到即将灭绝的程度。海南国家公园管理局霸王岭分局的副局长钟育飞告诉我,1978年前后,广东省昆虫研究所(现广东省科学院动物研究所)调查队的队员刘振河到昌江县雅加大岭做野生动物调查,在霸王岭发现了海南长臂猿的踪迹。在当时,这一海南特有的物种已经从上世纪50年代初的约2000只骤减至不足10只。曾经遍布海南岛的海南长臂猿,只在霸王岭的斧头岭区域还留有踪迹。 调查结束后,刘振河给广东省政府(当时海南隶属于广东省管理)和中国科学院写信,呼吁保护海南长臂猿,并建立专门的保护区。时任霸王岭林业局局长洪德威决定,中止建设斧头岭东三林场,对东二和东五林场停止采伐,“当时路已经修好,就差开动油锯了”。1980年,霸王岭长臂猿省级自然保护区建立起来,又在1988年升级为国家级自然保护区。海南长臂猿生活的那片原始森林得以幸存。保护区成立后,首个海南长臂猿野外监测站建立,开始有专门的研究者对生活在这里的两群长臂猿作行为观察和栖息地调查,记录它们的种群习性和生存状况,并据此制订保护计划。不过直到今天,海南长臂猿仍是世界上最濒危的灵长类物种。

调查结束后,刘振河给广东省政府(当时海南隶属于广东省管理)和中国科学院写信,呼吁保护海南长臂猿,并建立专门的保护区。时任霸王岭林业局局长洪德威决定,中止建设斧头岭东三林场,对东二和东五林场停止采伐,“当时路已经修好,就差开动油锯了”。1980年,霸王岭长臂猿省级自然保护区建立起来,又在1988年升级为国家级自然保护区。海南长臂猿生活的那片原始森林得以幸存。保护区成立后,首个海南长臂猿野外监测站建立,开始有专门的研究者对生活在这里的两群长臂猿作行为观察和栖息地调查,记录它们的种群习性和生存状况,并据此制订保护计划。不过直到今天,海南长臂猿仍是世界上最濒危的灵长类物种。

陈庆与热带雨林的关系,也因海南长臂猿保护发生了改变。1984年,华南濒危动物研究所在霸王岭开展长臂猿种群生态研究,需要一名向导,就将了解当地情况的陈庆借调到保护区工作,23岁的他走进雨林,“越往前走就越觉得神秘”,时间一长,陈庆干脆留在了保护区,专门做起长臂猿监测工作,和另一位同伴队员每月坚持进林监测长臂猿至少10天,基本常年住在山里。

海南长臂猿有个很特别的生活习惯,名为“合唱”。每天日出之前,长臂猿家庭群的雄性头领“大公”就会在树冠上发出一声口哨般的猿啼,紧接着,不远处其他家庭成员,一般是两只雌性(即“大母”和“二母”)也会带着群中的少年猿和小崽共同加入啼叫,研究者一般认为,这是长臂猿家庭群宣示领地、团结家庭群的一种方式,每个清晨,这样的“合唱”都会持续10到20分钟。 于是在那些年里,陈庆和他的同事会在每天早上4点左右起床,站在山岭的一处制高点上,当听到第一声猿啼时就向待监测的种群方向飞奔而去,接下来一整天,他们都会跟随这个长臂猿的家庭群在山间奔走移动,观察他们的饮食、打斗、交配等各种动物行为,并记录观察数据。这样的生活,他过了将近10年。如今谈起长臂猿,陈庆还是会一改平时严肃的表情,语气也变得柔和许多,“长臂猿慢慢地从两群变成三群的时候,正好是我们在苗村开始组织人监测的时候,那时就觉得这个动物有点希望了”。2003年,霸王岭国家级自然保护区联合香港嘉道理农场暨植物园的工作人员对保护区内的海南长臂猿数量做了一次系统全面的调查,确认长臂猿数量为2群13只。到2011年,海南长臂猿监测队成立时,长臂猿终于分出了第三个家庭群。2024年,大调查进行到第五次,海南长臂猿数量已增加至7群42只。世界自然保护联盟专家判断,在全球20种长臂猿中,它是唯一保持种群缓慢增长的物种。

于是在那些年里,陈庆和他的同事会在每天早上4点左右起床,站在山岭的一处制高点上,当听到第一声猿啼时就向待监测的种群方向飞奔而去,接下来一整天,他们都会跟随这个长臂猿的家庭群在山间奔走移动,观察他们的饮食、打斗、交配等各种动物行为,并记录观察数据。这样的生活,他过了将近10年。如今谈起长臂猿,陈庆还是会一改平时严肃的表情,语气也变得柔和许多,“长臂猿慢慢地从两群变成三群的时候,正好是我们在苗村开始组织人监测的时候,那时就觉得这个动物有点希望了”。2003年,霸王岭国家级自然保护区联合香港嘉道理农场暨植物园的工作人员对保护区内的海南长臂猿数量做了一次系统全面的调查,确认长臂猿数量为2群13只。到2011年,海南长臂猿监测队成立时,长臂猿终于分出了第三个家庭群。2024年,大调查进行到第五次,海南长臂猿数量已增加至7群42只。世界自然保护联盟专家判断,在全球20种长臂猿中,它是唯一保持种群缓慢增长的物种。

想要保护像海南长臂猿这样脆弱的“极危”物种,并不能直接采用人工干预的手段。根据刘振河等人的早期研究,生境退缩和恶化、捕猎猖獗是导致长臂猿濒临灭绝的主要因素,保护区建立起来后捕猎停止,最重要的就是要恢复它们的栖息地和生存环境。霸王岭分局的工作人员们总结出经验,要在长期监测中了解长臂猿的生活习性和偏好,再采取植被生态修复、栖息地改造等措施,用间接方式稳定种群数量,为其缓慢增长创造各种有利条件。比如研究人员要通过连续的行为观察,确定长臂猿的全年量化食谱,还要记录他们喜欢在哪些树上休息,喜欢在什么海拔地带的森林里活动……通过这些精确研究,他们就能更高效地进行长臂猿栖息地和生态廊道的恢复。

其实,就连陈庆这个“辨树识种”的能力,也是在监测海南长臂猿的过程中磨炼出来的。为了了解长臂猿的食性,监测者们必须在树下准确记录长臂猿每天的饮食情况,吃了哪些果子,最喜欢吃哪种树叶,有认不出名字的,他就等下次专家来的时候问清楚,记下全名。就在我们攀登五指山的那天,一路上他还经常指着某棵树,或者从地上捡起一枚野果,对我说:“这个树的果子,长臂猿很喜欢吃,熟了之后酸酸甜甜的,很解渴。”

“海南长臂猿既是海南热带雨林的旗舰种,也是雨林环境的生态指示种。”海南大学生态学院的教授龙文兴是一位雨林专家,从2021年起开始做海南长臂猿栖息地的监测研究。他告诉我,在保护生物学中,所谓“旗舰种”是指那些能够吸引公众关注的物种,这一点是因长臂猿的濒危程度和受关注度而确定的,而“指示种”是因为长臂猿高度依赖成熟的原始热带雨林,一般会选择原真性和完整性较高的雨林作为栖息地。据华南师范大学教授江海声在论文中介绍,随着海南热带雨林覆盖率从20世纪30年代的将近50%缩减至80年代后期的不到10%,海南长臂猿的分布区占比随之也由46%缩减至0.16%。可以说,被长臂猿选择的地方,其热带雨林生境一定是比较完整的。

从这个角度上来看,保护长臂猿,帮助它们修复栖息地,也就是在保护雨林和生活在里面的其他物种。在对长臂猿栖息地植被的监测和研究中,龙文兴和他的团队成员们发现,有长臂猿出没的地方,也经常出现巨松鼠、猕猴、白鹇、孔雀雉等保护动物。有一次,他们还观察到过猕猴和长臂猿种群相遇时双方的一次小小对峙,翻阅他们后来记录的论文,如同观看一部自然纪录片,猕猴发出“咔咔”的叫声,长臂猿则以“啾啾”声警戒回应,双方各据林冠,互不相让,直到一方逃跑为止。 听多了与海南长臂猿相关的故事,我几乎和所有游客一样兴奋地想要去亲眼见识一下这种神奇生物。但不管在海南国家公园管理局还是霸王岭分局,我发现,普通人得到这种准入许可几乎是不可能的。即使是作为研究人员,如今想要进入长臂猿生活的斧头岭和东崩岭区域,也要在海南省的政务系统中提交一系列证明材料后,等待18个工作日的报备批复。

听多了与海南长臂猿相关的故事,我几乎和所有游客一样兴奋地想要去亲眼见识一下这种神奇生物。但不管在海南国家公园管理局还是霸王岭分局,我发现,普通人得到这种准入许可几乎是不可能的。即使是作为研究人员,如今想要进入长臂猿生活的斧头岭和东崩岭区域,也要在海南省的政务系统中提交一系列证明材料后,等待18个工作日的报备批复。

其实,霸王岭分局的工作人员们也为此困扰不已,他们经常需要回绝公众和媒体“看长臂猿”的请求。2月是霸王岭所在的海南省昌江县木棉花盛开的月份,也是县里传统的旅游旺季。今年进山的长臂猿监测队员正好拍到一段海南长臂猿取食木棉花的视频,被发到中央媒体和网络平台上播放。这让局里的宣传人员有点犯难,“明年会不会有更多人要来申请看长臂猿,到时候该怎么办?”。

外人很难理解濒危物种保护所需要的那种谨慎。霸王岭分局信息中心副主任韩文涛曾在山里做过14年的海南长臂猿监测,他告诉我,在这14年里,他们每月在山里待10到20天,在长期追踪监测中,几乎认识了长臂猿现有种群里的所有家庭成员,但没有人摸到过任何一只长臂猿,“有一次长臂猿为了捡拾地上的果子,一只手都快碰到地面了,我们都没有去触摸它”。 为什么不像保护其他濒危物种一样,对长臂猿进行人工繁育呢?问题依然出在生存空间和濒危程度上。要进行繁育,就需要捕捉野生长臂猿。且不说长臂猿一般生活在10到15米高的冠层中间,靠双臂滑荡在森林中前进,人类不借助工具很难捕捉到它,就算要使用常规的网子和麻醉枪,谁都拿不准该用多大剂量,是否会对个体造成伤害。毕竟长臂猿如此濒危稀少,经不起任何闪失。

为什么不像保护其他濒危物种一样,对长臂猿进行人工繁育呢?问题依然出在生存空间和濒危程度上。要进行繁育,就需要捕捉野生长臂猿。且不说长臂猿一般生活在10到15米高的冠层中间,靠双臂滑荡在森林中前进,人类不借助工具很难捕捉到它,就算要使用常规的网子和麻醉枪,谁都拿不准该用多大剂量,是否会对个体造成伤害。毕竟长臂猿如此濒危稀少,经不起任何闪失。

而长臂猿独特的生活方式,又决定了它并不是像大熊猫那样适合欣赏的物种。霸王岭长臂猿监测队的副队长周照骊告诉我,在雨林中欣赏长臂猿其实是件相当考验人的事。为了不打扰长臂猿的生活,他们每天必须4点多就起床寻找猿啼,白天不远不近地坐在树下,仰头一看就是一整天,每次发现长臂猿要活动,还得预判他们的方位,提前出发,飞速翻山越岭,以防跟丢猿群,“如果你跟不上,就要等着第二次鸣叫或者第三次鸣叫才能找到它们了,但要碰上天气不好,它们也可能一天只叫一次”。

即使是采用红外相机,长臂猿也并不像其他物种那样容易被拍到。这和它们的运动习惯有关,周照骊说,长臂猿的家庭群有固定的领地,但其活动范围能达到3000到4000亩,并不会在固定的树上过夜和活动,平时树冠茂密,很难选择合适的拍摄点位。2021年,工作人员在“C群”长臂猿生活范围开展监测试点,布设320台触发式红外相机和19处实时视频监控探头,但韩文涛告诉我,想将这些相机和摄像头挂在十几米高的树上就费了他们好大力气,森林里湿度大,相机电池又需要定期维护,想用好这些高科技手段也得花费不少人力物力。

如何平衡观赏、培养、利用和保护之间的关系,在一定程度上,这也是海南国家公园里的人们面临的普遍困境。人类有亲近自然的需求,也有了解雨林的愿望,可脆弱的森林能在多大程度上承担这些渴望?韩文涛也和我分享了一件新近发生的小事,去年某位明星联系他们,想在热带雨林里拍摄节目,因为对方提出要体现热带雨林特色,他专门找了一处靠近核心区的区域供其拍摄,宣传效果很好。可等节目播出,那位明星的粉丝们纷纷联系林业局,要来“重走偶像走过的路”,韩文涛很着急,“要是让这么多人都进来,我们这片森林就算是毁了”。

就算是从人的角度来看,特别原生的自然体验也不是每个人都能接受的。就像我在五指山所感受到的那样,在缺少相应知识的人看来,雨林确实可以说是种单调的景观。雨林中动物种类极多,但以小型、树栖类动物为主,我们一不留神就会错过,于是眼前只有连绵不断深浅不一的乔木,悬挂在它们身上的杂乱藤蔓,经常飞舞在身边的恼人飞虫……我们究竟应该如何去欣赏雨林?是否存在一种平衡方案,能够兼顾对雨林的观赏与可持续保护?在海南国家公园鹦哥岭片区,我们体验了另一种进入和观察雨林的方式。

在国家公园成立之前,鹦哥岭是几个片区里最晚成立国家级自然保护区的。这个夹在霸王岭和五指山之间的海南第二高峰,也是海南岛第一大河流南渡江的发源地。一进山,人就感受到水汽裹满全身。

那天陪同我们进山的是鹦哥岭保护区鹦哥嘴管理站的站长符惠全。他今年还不到40岁,在护林员里算比较年轻的。但他也已经在保护区里工作了快15年了,和陈庆类似,他也是在长期陪同科研团队进山调查的过程中,慢慢对眼前的森林拥有了不同的眼光。到如今,符惠全已经是国家公园里很有名的两栖爬行类和昆虫类的研究“专家”了。 “你看靠近溪流的部分,就是一棵国家一级保护植物坡垒。从远处看,它的叶子总是比旁边的树要深。坡垒一般长在海拔低一点的地方,现在它的果已经差不多成熟了,”符惠全两手一并,做出翅膀的形状,“它的种子两侧生一对翅膀,转下来随风飘走,或是靠水来传播种子。”后来,我们果然捡到一枚长得颇似《哈利·波特》电影里“金色飞贼”形状的坡垒种子,符惠全又说,这种坡垒和云南的望天树一样,属于龙脑香科植物,它的存在也证明着眼前的森林属于亚洲的热带雨林。

“你看靠近溪流的部分,就是一棵国家一级保护植物坡垒。从远处看,它的叶子总是比旁边的树要深。坡垒一般长在海拔低一点的地方,现在它的果已经差不多成熟了,”符惠全两手一并,做出翅膀的形状,“它的种子两侧生一对翅膀,转下来随风飘走,或是靠水来传播种子。”后来,我们果然捡到一枚长得颇似《哈利·波特》电影里“金色飞贼”形状的坡垒种子,符惠全又说,这种坡垒和云南的望天树一样,属于龙脑香科植物,它的存在也证明着眼前的森林属于亚洲的热带雨林。

再往前走一段,符惠全又在一个靠近溪流的小桥边停下脚步。他让我们注意听,我才发觉山谷里一直有特别洪亮的“咕咕咕”的叫声。一个小小的黑影闪过,已经被他拢在手里。打开手掌,那是一只身长约两厘米的棕褐色蛙,名叫小湍蛙。符惠全告诉我,刚才响彻山谷的声音就是它的同类发出来的,它也是中国的特有种。刚放走小蛙,我们又发现了岸边的蕨类植物叶片上停留的一只长得像蜻蜓的昆虫,“你看它是收翅膀的,一般蜻蜓休息的时候翅膀都是打开的,像这种闭合起来的其实是种蟌类,也称为豆娘”。

“你看到里面的鱼了吗?”辨别着物种,符惠全的视力似乎都比我们要好,指出溪流底部的一群游动的棕色小鱼。这些鱼类倒是出乎我意料,它们并不是中原地区深潭里常见的锦鲤的游动姿态,而是非常安静地贴着水底游动。符惠全说,在我们所处的600到700米海拔的浅溪里,一般都会生活这种“底栖”的鱼类,它们的口的位置和肚子齐平,可以更好地获取溪水深处的营养。 简直是一步一景。在他详尽的解说下,就连那些我一直分不清的蕨类植物也变得有趣起来。蕨类不开花,依靠喷射孢子繁殖,在雨林里随手翻开某些蕨类的叶片,就会看到密密麻麻排列的成熟孢子,让人有点“密恐”;有些蕨类有特殊形状,比较容易辨别,比如一种叫“金毛狗”的蕨类,就是因为它头部的茎上有许多金色茸毛而得名的;另外还有许多蕨类附生在大树的树干上,从高处吸收阳光,形成雨林中所谓“空中花园”,最多的时候,我们还在一棵菜豆树的不同高度上看到三种不同的附生蕨类,菜豆成熟,豆荚垂落,又与形状各异的蕨类叶片混杂在一起,远远看去,一棵树就如同一座小宝塔一样自成体系。

简直是一步一景。在他详尽的解说下,就连那些我一直分不清的蕨类植物也变得有趣起来。蕨类不开花,依靠喷射孢子繁殖,在雨林里随手翻开某些蕨类的叶片,就会看到密密麻麻排列的成熟孢子,让人有点“密恐”;有些蕨类有特殊形状,比较容易辨别,比如一种叫“金毛狗”的蕨类,就是因为它头部的茎上有许多金色茸毛而得名的;另外还有许多蕨类附生在大树的树干上,从高处吸收阳光,形成雨林中所谓“空中花园”,最多的时候,我们还在一棵菜豆树的不同高度上看到三种不同的附生蕨类,菜豆成熟,豆荚垂落,又与形状各异的蕨类叶片混杂在一起,远远看去,一棵树就如同一座小宝塔一样自成体系。

行程走到一半,我意外地感受到,自己在雨林中的视力也逐渐变得清晰了一点。如果说刚到时,我还像隔着毛玻璃观看这些植物和动物的话,现在已经算是在隔着窗纱看了。我开始对不同叶片的形状,对掉落在栈道上的花果,甚至对扶手上的蚂蚁变得敏感起来。那是观看雨林的另外一种角度。

快到山顶时我发现,时间长了,就连对雨林的“容忍度”也变高了。平时在文明世界里不太会去主动触碰的泥土、腐木和真菌,现在看来也别致可爱,除了据说咬了人会很疼的大蚂蚁还需要特意避让外,我开始有意识地让自己用皮肤去感受森林,甚至主动捏了一只拇指大小的西瓜虫,它很安静地蜷成一团,光滑的表皮在我手心微微颤动。

雨林的美只向特定的人敞开。一定程度上,这当然是因为植物“静态”的生存方式决定的。对于这些寿命动辄达到上百年的树木来说,我们相遇的这个下午可能连瞬间都算不上,缺乏长时间观察的能力,人类当然感受不到发生在整个森林中堪称惊心动魄的生存竞争。比如雨林中特别有名的“绞杀”现象,就是某些榕树的种子在其他乔木的枝干上发芽后,通过自己的不定根挤压、攀抱、缠绕等方式剥夺被寄生树的空间,最终将其杀死的过程。在鹦哥岭,我们也看到过一棵已经被大叶水榕缠绕绞杀了近10年的秋枫。符惠全让我想象,“它有点像一种速度非常慢的蟒蛇,只是我们认识它的时间跨度不同而已”。

龙文兴在向我解释雨林和生物多样性的关系时,曾将其类比于生物机体的结构和功能,“热带雨林是一个生态系统,生物多样性是系统中的组分,没有了这些组分中的成员,雨林的功能就无法实现”。而这次对森林中更微观、更具体的物种进行辨别和解释,让我仿佛进入了某个生物体的内部,观察它的细胞结构、离子交换和新陈代谢。

从鹦哥岭下山时,我对海南热带雨林的感觉已经大不相同,甚至已经能看出山上和山下的野牡丹叶片的微小差异。也许正是因为有了这次博物式的雨林体验,当我后来终于有机会踏上原始雨林的土地,在沾满落叶的沟谷里,只能把自己身体的重量托付给某棵不知名的乔木或藤蔓时,心里涌起的竟然也不再是陌生和恐惧,而是一种奇怪的感恩之情。 行程到第五天,我们已经在海南国家公园里走过相当专业的自然教育步道,也爬过很有代表性的山地雨林,甚至还和霸王岭、鹦哥岭的护林员分别来了一次常规巡山之旅,这座存在了上千年的海南热带雨林似乎终于接纳了我的诚意,在尖峰岭片区,这片被认为保留着“中国现存面积最大、保存最好的热带原始森林”的地方,我们被获准进入原始林。中国林业科学研究院热带林业研究所(下文简称“中国林科院热林所”)在这里有一片60公顷的原始林样地,正好赶上兄弟单位到此做科研交流,让我们搭了个顺风车。

行程到第五天,我们已经在海南国家公园里走过相当专业的自然教育步道,也爬过很有代表性的山地雨林,甚至还和霸王岭、鹦哥岭的护林员分别来了一次常规巡山之旅,这座存在了上千年的海南热带雨林似乎终于接纳了我的诚意,在尖峰岭片区,这片被认为保留着“中国现存面积最大、保存最好的热带原始森林”的地方,我们被获准进入原始林。中国林业科学研究院热带林业研究所(下文简称“中国林科院热林所”)在这里有一片60公顷的原始林样地,正好赶上兄弟单位到此做科研交流,让我们搭了个顺风车。

为什么一定要去看原始林?在尖峰岭的盘山路上被颠得左摇右晃时,我重新在心里问自己这个问题。

一开始是因为海南长臂猿。不止一位监测队的队员向我描述过那片因长臂猿而被保留下来的原始林,说那里的空气和温度都和后来长起来的次生林不同。那里的巨木参天,每棵树的板根都有一人多高,树枝上悬垂着无数“独木成林”的藤蔓,树冠几乎遮住了所有阳光,只听猿啼声不绝。更神奇的是,陈庆曾对我说,在这种原始林里,大的乔木下方往往是平坦而整洁的,并不像我们那天监测的那样毫无落脚之处。他有时要在森林里过夜,就会选这种林下的空地,常常能够睡得安稳舒适。

后来,我从生态学的相关论文中了解到一个名为“顶极群落”的概念。它是指一个地区的植被发育中,群落经过一段时间的演替过程,最终将达到的某种稳态。在这种状态下,生物的种类、数量以及与气候的关系方面都达到了相对稳定。韩文涛告诉我,在霸王岭西部的山地雨林中,就有约300亩的一片陆均松顶级群落,其中胸径100厘米以上的大树就有近50亩,还有两棵生长年限超过1000年的陆均松,被当地人视为“树王”和“树神”。

从生态多样性的角度来看,比起人工林和遭受过人为砍伐后恢复起来的次生林,原始林里的物种要更丰富,森林的结构更完整,功能也更完善,“那些数量比较少的生物物种,一定是对生长环境的要求比较严苛的,一旦环境改变就无法生长繁衍,所以很多时候只有在原始林中才能找到它们的踪迹”,因此,原始林在生态学上的首要意义就是作为“物种库”,当原始林存在时,其中的物种也会传导到整片森林的其他区域,从而促进整个森林的生长和恢复。

就这样,我想象着生态学家苏珊娜·西马德(Suzanne Simard)在《森林之歌》中描述过的那些最大、最老,能让整个森林连成一体的“母亲树”,终于走进了尖峰岭的原始林。

正值旱季,那天又赶上尖峰镇气温升到30℃以上,但进入雨林并没有想象中的潮湿闷热,被四周的高大乔木所包围,反而有种在北方地区秋高气爽的感觉。尖峰岭是整个国家公园中最靠海南岛西南的地方,气候受季风影响较大,从尖峰岭山下至山顶自然分布着稀树草原带、热带半落叶季雨林带等七种植被类型。带领我们的生态工程师卢春洋告诉我,我们抵达的地方就是一种热带季雨林。

正如陈庆所预告的那样,成熟的雨林往往是容易穿过的。不仅是在人为踏出的通行道上,即使是为了追逐一只漂亮的蝴蝶而走到岔路,在这样的森林中也不会如我们在五指山的沟谷中那样困难。笔直的乔木用板根占据着林下的土地,又用横向展开的树冠划定了彼此间的最佳距离,林下没有多余的灌木,大多时候只有不同种的藤本植物、附生的蕨类和高大的蒲葵分别居于各自的位置。其余的土壤则被一层厚厚的落叶占据,色彩分明,主次得当,如同巧手的插花师刚刚完成的作品。

或许这就是所谓的“顶极群落”了。中国林科院热林所尖峰岭国家生态站周璋博士介绍,在未经人为干扰的情况下,植群群落会随着时间的迁移慢慢演变,从杂乱无章状态中慢慢呈现某种秩序,“树木的生长就跟人买房子一样,它会选择不同的地段,还会对它的邻居有要求,最终会呈现出各种不同的‘小区’样貌。而原始林中的顶极群落,就能展示这些树木‘原住民’的自然偏好”。

事实上,就连热带雨林本身也可以被视为一种“泛顶极群落”,也就是在全球赤道气候的区域分布着的三个相互分离的群系,即美洲雨林、非洲雨林和印度-马来雨林。它们的结构和发展过程都很相似,但每个群落又都拥有独立的植物种类。照此看来,我们如今所处的海南岛正好属于最后一个大群落的边缘地带,而森林的神奇之处在于,从最大的生态类型,再到植被群落,再到具体的树种和个体,每次缩小视野都还能再次细分下去,而每个个体又都包含着属于整体的信息,是真正的“每片树叶中都有一片森林”。

在一片托盘青冈的小群落间,我们停下了脚步。这是一种原产于两广地区常绿阔叶林中的树种,在海南的热带雨林中常常可以长到相当可观的高度。中国林科院热林所在这附近有一座50米高的森林监测塔,定期监测雨林中的各项气候指标。几位研究者决定上塔检查一下数据,他们也向我们发出邀请。

我的脚前几天被蚊子咬得够呛,担心爬塔危险,就决定在巨木间稍作等待。负责摄影的同事准备了一番飞身上塔,不一会儿就消失在树冠之间。我则沿着巨木们一人多高的板根丛越走越远,直到森林的风貌逐渐趋同。也许因为是旱季,原始林里并没有什么颜色出众的花朵,大部分时候,视野里的一切是通过其质感和体积,而不是通过颜色彼此区分的。比起次生林来说,它们整体给人的感觉要更晦暗一些。时值正午,森林里鸟鸣声不多,主要是各类蝉的叫声,有的听起来也挺像鸟叫。

就在我仍站在林下做些不成熟的观察记录时,最早登塔的卢春洋已经下来了。她开心地向我展示了自己在塔顶拍摄的雨林照片。只一瞬间,我理解了人们所描述的所有关于雨林之美的形容词。照片里,眼前这座雨林早换了另外的颜色,越过重重树冠,从顶端俯视,森林呈现出一种青葱翠绿的色彩,树冠外缘形成一个整体,远远看去连成富有肉感的一大片,丰腴、明艳,那是植物最具生命力的地带。卢春洋告诉我,当年出野外时,她就是在爬了一次塔,看到这样的景象后,决定攻读生态学的研究生的。

这是我在此行中最后悔的时刻。我竟然忘了理查兹在书中的忠告:“在森林下的观察者如同一个囚犯”。 雨林是一组立体结构,在乔木、灌木和草本上的分层是它的基本特征。不同于一般温带森林的乔木只分两层,国外的学者在描述菲律宾的龙脑香林时曾描述过,“大树排成三层”,雨林的优势种在最上层形成完整树冠,接下来是其他大乔木的树冠层,再低一点则是散生小乔木的层。周璋告诉我,尖峰岭的原始林最多的时候能分出五个层(树冠顶部露出层、高乔木层、中乔木层、矮乔木及灌木层、小灌木及草本植物层)。这种复杂的结构层次,恰恰体现着雨林生物为争夺阳光所做出的努力,它们将每一寸能被光照到的空间都填满了绿荫。

雨林是一组立体结构,在乔木、灌木和草本上的分层是它的基本特征。不同于一般温带森林的乔木只分两层,国外的学者在描述菲律宾的龙脑香林时曾描述过,“大树排成三层”,雨林的优势种在最上层形成完整树冠,接下来是其他大乔木的树冠层,再低一点则是散生小乔木的层。周璋告诉我,尖峰岭的原始林最多的时候能分出五个层(树冠顶部露出层、高乔木层、中乔木层、矮乔木及灌木层、小灌木及草本植物层)。这种复杂的结构层次,恰恰体现着雨林生物为争夺阳光所做出的努力,它们将每一寸能被光照到的空间都填满了绿荫。

再之后的行程,就是在这样一种淡淡的遗憾中结束的。我终于意识到,自己依然没有为接近雨林做好全部准备。我可以更敏捷地翻越倾倒的枯树,也能勉强识别出几种雨林常见的蕨类和灌木,但在更充分更立体的维度上,我仍不理解雨林。

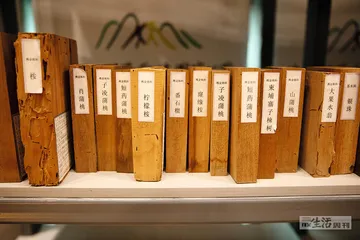

不过,那天令人欣慰的是我们还在原始林中遇见了一小群蚂蝗。从霸王岭一路行来,所有进山做过研究和监测的人们都向我们提到过这种吸血生物,陈庆更掀起上衣告诉我们,严重的一次他的腹部被蚂蝗咬过一圈。现在当地人已经很少进山牧牛,也只有人迹罕至的深山水沟附近或是雨季的原始林里,才能见到它们的踪迹了。我跺着脚躲开蚂蝗群,一面担心它的同伴会悄悄附在衣服的哪个角落,一面也为终于感受到雨林危险生猛的一面而暗自欣喜。 在中国林科院热林所的后山,有一片占地面积约40亩的热带林木园。20世纪60年代建站后,研究人员们就开始从国内外各个热带区域收集珍贵树种,用于科普教育和树种资源保存,目前已经是中国最南端、收集热带树种最多的树木园。在离它不远的地方,还有一片珍贵用材树种区,收集了多种优良用材树种。

在中国林科院热林所的后山,有一片占地面积约40亩的热带林木园。20世纪60年代建站后,研究人员们就开始从国内外各个热带区域收集珍贵树种,用于科普教育和树种资源保存,目前已经是中国最南端、收集热带树种最多的树木园。在离它不远的地方,还有一片珍贵用材树种区,收集了多种优良用材树种。

这些园区和如今中国林科院热林所的研究者们常去的原始林一道,展示着人们对森林态度的转变。周璋告诉我,中国林科院热林所成立时的初衷就是为了做森林资源调查,还要完成砍伐后的森林培育工作。当时人们对森林以利用为主,科研人员做了不少木材的应用技术研究,还推广到亚非拉地区。随着“天然林保护工程”的启动,省级乃至国家级自然保护区成立,再到1994年,海南省公布了商业伐木禁令,以保护岛上剩余的热带森林。人与森林的关系从利用逐渐转为保护和修复,中国林科院热林所的研究目标也慢慢转向生态监测与科学研究。

在砍伐风潮过后,海南热带雨林还遭遇过人工林的阻击。21世纪初,当地居民们已经很少进山砍伐、捕猎,转而在林地里套种橡胶树。我们此行见到的每位护林员,都能讲出一些自己制止当地村民套种的故事。村民们往往会先在天然林里小规模种一些经济树种,然后慢慢增加数量,再把遮挡的天然树木剥掉树皮或者伐倒,如果护林员发现不及时,一片人工经济林就在林区里慢慢扩张了。2010年,“绿色和平”曾发布过一份2001~2010年海南热带天然林变化调查报告,报告显示,10年时间里,由于纸浆林、橡胶林等人工林的扩张,海南中部山区海拔300米以上的热带天然林有13.02%被转换。

15年后,当我们在海南的热带雨林里穿梭的时候,依然能看到当时种植的用于造纸的桉树林,远远望去山岭上形成毛茸茸的一道边。不过,这些桉树林再也没有被砍伐过。2019年国家公园启动试点后,海南完成了试点范围内人工林资源调查,开始用多种方式使经济林退出保护区,通过补植和更新树种,进行生态系统整体性的人工辅助修复。

如今,针对森林修复的评估也已经从单一的生态标准增加到了生物多样性、应对气候变化、社区发展等多重标准。“绿色和平”和“山水自然保护中心”等民间组织都在推广类似的多重效益森林恢复项目,希望能在保护森林的同时,找到一种生态保护的新方法。

在海南,各个保护区域内的护林员们仍在和各种侵占林地的活动拉锯。行程中,我们也发现,越是那些森林资源保护较好的区域,地理位置就越是偏僻,也越难发展旅游业或其他替代产业,当地人为了维持生活,就只能继续向森林要资源。比如近几年橡胶价格走低,槟榔成了村民眼里的“黄金果”,中部山区不乏靠种植槟榔致富的村庄,搜寻保护区里偷种的槟榔又成了让护林员们烦恼的事。 山水自然保护中心曾经在其他几个国家公园里帮助当地社区发展多元生计,比如帮助三江源当地妇女生产毛毡手工艺产品,协助大熊猫国家公园的村民发展生态养蜂等。2024年,他们也在海口建立了工作站。就在我们到霸王岭的前一周,他们还在海南长臂猿栖息地附近的青松乡调研生计替代,发现了不少可供未来发展的特色产业,比如黎药苗药、旱稻种植和兰花、灵芝栽培等等。

山水自然保护中心曾经在其他几个国家公园里帮助当地社区发展多元生计,比如帮助三江源当地妇女生产毛毡手工艺产品,协助大熊猫国家公园的村民发展生态养蜂等。2024年,他们也在海口建立了工作站。就在我们到霸王岭的前一周,他们还在海南长臂猿栖息地附近的青松乡调研生计替代,发现了不少可供未来发展的特色产业,比如黎药苗药、旱稻种植和兰花、灵芝栽培等等。

而对于那些已经被破坏的热带雨林,周璋也和他的同事们做过不少修复尝试。一定程度上,这也是他们要长期在原始林中做监测和研究的原因。“生态修复要修复成什么样?我们的目标就是要让森林实现原始林的结构和功能。因此,原始林的存在就为我们的修复工作提供了一个目标,如何筛选物种,如何进行结构调整,都要对照这些没有被破坏过的原始林。”

在具体操作中,他们也要像陈庆他们那样对待修复地的资源做本底调查,然后将其中的代表种和优势种进行分类评估和处理,如果要引入不同的乡土种,还要做更具体的梯度实验,引进多少,处理多少,也要根据不同的气候和土壤情况做组合,“我们要把环境条件、土壤条件、每棵树旁边该搭配哪些‘邻居’,都研究清楚,然后再把这些理念引入到生态修复中,最终也是要为整个国家公园的雨林修复提供一个可参考可借鉴的模式”。 培养某种生态系统,听起来也像是在抚育一个生命体。我问周璋,要想让现在的次生林都恢复到原始林的状态,到底需要多长时间?他说,根据重复研究的结果,想让物种数恢复到原始林的百分之七八十,起码需要50~80年左右的时间。而当我用同样的问题问龙文兴时,他给出的森林彻底修复的时间是120年。

培养某种生态系统,听起来也像是在抚育一个生命体。我问周璋,要想让现在的次生林都恢复到原始林的状态,到底需要多长时间?他说,根据重复研究的结果,想让物种数恢复到原始林的百分之七八十,起码需要50~80年左右的时间。而当我用同样的问题问龙文兴时,他给出的森林彻底修复的时间是120年。

他们的回答让我想到周照骊。他今年就快50岁了,在山中监测了20多年长臂猿,在他们艰苦工作的前7年时间里,长臂猿的种群都没有扩大过。海南长臂猿寿命能达到30~40年,但这种猿类繁育速度较慢,一般五年只能繁育两胎,新生的猿宝宝还要在母体身边喂养照顾近两年时间。可以说,一个年轻的监测队员,在他能上山工作的二三十年时间里,可能只会看到一代长臂猿的行为状态。那么,这么辛苦地出野外,做长期监测,还要做栖息地修复,意义到底在哪儿呢?周照骊腼腆一笑,“或许我们工作的很多意义是要从未来回头再看的”。