核心素养下学生汉字识写能力提升的路径探究

作者: 冯维峰识字写字是学生进行语言文字运用的基础,是学生系统接受文化教育的开端,是学生终身学习的基础。在教学中,教师应引导学生习得识写方法,运用语言文字,感受汉字文化的底蕴,培养技能,发展能力,实现中华优秀传统文化的传承。笔者通过以下路径提升学生汉字识写的能力。

一、依托多学科培养学生汉字识写能力

语文学科在汉字识写教学中有着重要作用,承担着大部分职责,但依然需要各学科配合,形成全学科汉字教育整体,实现“ 1+1>2 ”的教学实效。

1.制订不同学科汉字识写能力侧重点与层级目标

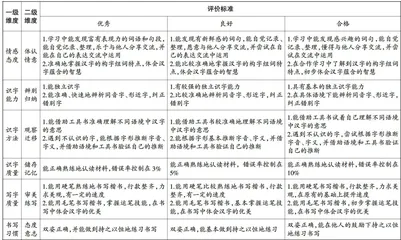

怎样才能形成全学科共同培养汉字识写能力的机制呢?这就需要教师制订适合本学科的培养标准,而且,即使是同一学科,不同年级学生的能力也是不同的,需要一个统筹学科、学段的识写能力评价标准。一是各学科教师依据学科特点,制订本学科的汉字识写能力侧重点。语文学科侧重汉字文化教育,书法课程侧重书写技能培训,美术学科侧重艺术感知训练,其他学科侧重识写应用的培育。二是分学段制订识写能力层级自标。教师依据汉字识写能力内涵和培养目标,制订识写能力分学段、学科表现评价标准(见下页表1)。

2.融通学段制订学科汉字识写能力教学策略

语文学科遵循“看视频一议结构一教重点一自主练一师生评"五步流程,书法课程遵循“看一写一评一改一拓"的策略,美术学科以“书画同源"的原理,实施“画一写一赏一评"教学策略,其他学科注重学生在识写能力方面的引导和教育。学科教学的策略推行,突显了汉字识写在教育中的重要地位,形成了教育合力。

二、开发有特色的汉字识写校本课程体系

课程是文化的载体,地方特色是校本课程的灵魂。我校重视地域书法文化特色课程资源的开发与学校汉字主题文化氛围的营造,通过设计多维度、多主题项目化学习活动,形成有特色的校本课程体系,丰富学生的体验,发展学生的识写能力,提升学生的审美创造力,增强学生的文化自信。

1.制订汉字识写类校本课程目标

在已经制订识写能力分学段培养目标与标准的基础上,结合学校"三行立人"的办学理念、学生核心素养维度以及学校已有的教育资源,制订汉字识写校本课程目标。目标主要包括开发汉字识写资源、挖掘地方汉字文化资源、完善学校特色课程体系、建构多维度的汉字识写能力评价框架、培养学生文化自觉意识、增强文化认同感、加强文化自信等内容。

2.设置汉字识写类校本课程的内容

课程是学生汉字识写能力提升的落脚点。我校开展了学生选课意向和师资配备情况的调研,以学生核心素养和学生兴趣为导向,基于课程资源配置,结合综合实践活动,开发了五个系列课程:从文化自信素养角度出发,开发汉字文化课程;从思维能力素养角度出发,开发趣味识字课程;从审美创造素养角度出发,开发书法鉴赏课程;从语言运用素养角度和本地资源出发,开发书法研学课程;从书写技能和能力巩固角度出发,开发午间练字课程。课程组织形式分必修课和选修课,各学段为学生提供了丰富的课程,做到了课程的"私人订制”。

3.组织实施汉字识写类校本课程

教师依托课程实施方案,规范课程的开发与实施流程,主要采用了以下三个实施策略。

一是通过"师资选择一纲要培训一定向指导”的策略选择课程开发,校本课程编写团队精心指导教师撰写课程纲要,规定了课程的目标、内容、规划、评价、实施措施、教学设计要求等内容(见表2),保证了课程的顺利实施。二是采取“广泛调研—信息集散一课程配置一自主选择一统筹调整”的策略建立选课走班机制。各学段统筹开设五项课程,利用午间汉字小课时间、社团活动时间、语文综合实践时间进行,甚至可以利用周末组织家长共同参与项目化主题学习活动,从时间上、学习形式上保证校本课程的开展。三是采用"课时统筹一过程监控一资源汇集一效果测评”的策略实施课程跟进式管理和监督,挖掘课程资源,研究课堂教学,组织教学教研,保证课程开发效果。

4.制订汉字识写类校本课程评价标准

评价是教学的指挥棒,教师遵循以终为始的原则,根据不同的课程来设计过程性评价和终结性评价的标准,同时设计评价形式,完成考核量化。对于过程性评价,主要依据识写能力分学段、学科表现评价标准,激发学生的学习积极性;对于终结性评价,主要从情境创设、解决策略、活动规划、能力水平、作品效果等方面去评价。

三、开展多维度汉字识写项目化学习活动

在以汉字识写为主题的项目化学习活动中,教师可以整合学生学习场景、生活场景的汉字知识,统整学习内容,创设丰富的汉字主题学习情境,让学生积极学习汉字,了解汉字文化,达到育人的目的。

1.项目化学习主题的设计

一是依据汉字识写培养目标,结合学情,设计文化类、技能类、艺术类、知识类等项目活动主题。二是依据学生的兴趣指向,设计游戏类、探究类、具身体验类、手工制作类等项目活动主题;三是依据当地的教育资源设计游园参观类、具身体验类等项目活动主题。

2.项目化学习资源的开发

学生识字与写字能力的养成离不开多种情境的交替出现和协同配合,相似或不同情境的交替呈现,可以启发学生将不同情境下汉字的使用特点联系起来,拓展学生思维,强化学习效果。学习资源的开发有以下几项措施:一是利用地域特色资源。教师可以带领学生参观王羲之故居、颜真卿碑林,此类活动侧重知识的习得与文化的感知。二是利用“三馆”“三空间”,即博物馆、图书馆(汉字馆)展览馆以及自然、社会、社区,侧重主题探究类活动的开展,可向学生渗透资源筛选的意识。三是对网络资源的开发。结合现代科技手段,探索设计与汉字识写相关的互动学习体验,侧重真实情境中的创新学习。

3.项目化学习活动的组织与实施

一是师资配备。学校成立校本课程编写团队,从目标制订、内容设置、课程实施、课程评价四个方面研究课程开发,组织多层次的培训学习,通过个人读书、集中交流、专家培训等方式提升教师的教学能力。二是教学教研。学校通过项目领认的方式,推动各学科的项目化学习进程,把项目化活动列入教学计划,开展项目化活动设计比赛,保证活动的深人研究;开展各学科学生的能力综合评价,期末要进行教学质量监控管理;建立师生同赛同练机制及多师授课制,督促教师形成汉字识写的自觉,同时建立汉字识写示范课制度,提升教师在汉字识字方面的教研能力。三是资源配置。学校在财力、人力、场地、时间等方面给予支持,为项自化活动的实施开通绿色通道。四是效果评价。从教师的课程与教学实施效果、学生的识写能力两个方面设计评价,聚焦活动过程中素养导向、问题驱动、真实实践、学习成果,完善教师综合能力和学生素养考评体系,将评价主体拓展为学校管理者、教师、学生、家长四个层面,过程性评价与终结性评价相结合,做到“教一学一评”一致。

四、营造多元素汉字识写校园文化氛围

首先,实施汉字文化氛围的主题校园文化建设。教师运用书法的相关元素,将学校“三行立人"的文化理念融人到场馆、场地情境创设和展品的呈现,开设了汉字广场、文化长廊、汉字作品展示、师生书法作品长廊、百家姓图谱等,体现场景的文化性、艺术性。其次,实施汉字文化教育的主题校园文化建设,通过多种方式向学生传播汉字文化知识,举办知识讲座、汉字艺术展活动等,体现活动的丰富性。最后,实施汉字识写教育成果的主题校园文化建设,打造物化展示区域,以墙面文化、展板等形式展示学生的学习成果;打造体验性展示区域,合理开设各类空间,以学生为主体,开展各种讲、写、演、展等具身体验类活动,体现成果的多元性。

笔者从汉字教育的视角将识字和写字放在一起研究,提出了提升学生汉字识写能力的观点,通过研究学生汉字识写的内涵及能力提升的四条路径,丰富了汉字教育研究的理论。

(作者单位:山东临沂齐鲁园小学)

责任编辑 刘妍

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xyyd20250404.pd原版全文