教一学一评”一体化视域下课堂评价的问题与对策

作者: 卢小娟2022年版课标指出:“课堂教学评价是过程性评价的主渠道。教师应树立‘教一学一评'一体化的意识,科学选择评价方式,合理使用评价工具,妥善运用评价语言,注重鼓励学生,激发学习积极性。"在这一理念下,教师要在教学中将教学、学习和评价深度融合,构建一个完整、有效的教学系统,指向学生语文核心素养的提升。然而,对于许多一线教师来说,如何将“教一学一评”一体化这一理念有效地落实在课堂教学中却是个难题。那么,课堂教学评价存在什么问题?对策又是什么呢?

一、课堂评价之问题

1.目标错位

目标起着“导教、导学、导评"的作用,是“教—学一评”一致性的核心。然而,在实际教学中,“教”“学""评"的目标常常错位。如,教学《书湖阴先生壁》一诗,“教""学"的目标是体会湖阴先生高雅的生活情趣以及诗人对田园风光的喜爱与赞美,但是用“补充完整古诗"来评价,“教一学一评”目标就不匹配,无法真实反映学生的学习状况。

2.评价片面

(1)侧重显性评价,忽略隐性评价。2022年版课标指出:“课堂互动中,教师要关注学生知识基础、认知过程、思维方式、态度情感等方面的表现,深入分析这些表现及其影响因素,及时给予有针对性的指导。"由于“知识与技能”具有显性、易被检测的特点,许多教师注重了对其评价,却忽视了隐性的“过程与方法”“情感态度与价值观”“思维发展”等的评价。这就容易导致重分数轻能力、重结果轻过程、重知识轻素养等问题,阻碍了学生的全面发展。

(2)注重终结性评价,缺乏过程性评价。2022年版课标指出:“语文课程评价包括过程性评价和终结性评价。"过程性评价(通过观察日常表现、作业完成情况等全面了解学生的学习过程)和终结性评价(通过期末考试、竞赛、提交作品等形式评价学生的语文综合能力),在实际教学中,往往以终结性评价为主,即以“一纸定乾坤”的“算总账”方式作为教学成功与否的唯一标准,忽略了学生的学习过程和个体差异,导致大多数学生无法发现自己的潜能及努力方向,教师的“教”也陷入了一定程度的盲目之中。

3.标准模糊

由于教师没有事先基于教学目标制订明确的、可操作性强的评价标准,评价学生时往往表现出随机性和模糊性,“回答正确"“读得好""这是不对的”…这些笼统的评价不仅降低了学生的学习积极性,还削弱了评价的促学促教功能。

4.主体单一

2022年版课标指出:“过程性评价应发挥多元评价主体的积极作用通过多主体、多角度的评价反馈,帮助学生处理好语文学习和个人成长的关系,发掘自身潜能,学会自我反思和自我管理。"这就要求课堂评价不仅仅是教师评价,还应包括学生自评、生生互评等多种形式。但在实际教学中,课堂评价多以教师为主,学生处于被动接受评价的状态,教师未能引导学生积极进行自评、互评,导致学生在学习过程中缺乏自我认识、自我反思和自我评价,不懂得客观地看待自己和他人,学习内驱力不足。

二、课堂评价之对策

1.确定一致的目标

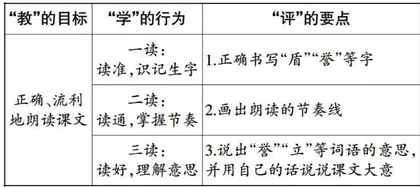

要实现“教一学一评”一体化,首先要精准确定教学目标,再将静态的教学目标分解为“学”的动态行为,还要让学生明确学到什么程度才算达标。这种"以终为始"的逆向设计推动着“教一学一评"的一致性。如《自相矛盾》一课中,“正确、流利地朗读课文"是“教"的目标,而“学”的行为是否达成了“教”的目标?这就需要提前设计好与“教"的目标相对应的书写生字、画出节奏线、词句释义等评价题目(见表1),实现"教一学—评"在同一轨道上运行。

2.制订清晰可行的评价标准

具体明确、可操作性强的评价标准,是进行有效评价的前提。如,《田忌赛马》一课的教学目标有“读懂故事内容”,教师可对应教学目标以及“学”的任务,设计具体的评价标准(见表2),学生依据标准明白了该往哪里走,走到哪里去。

3.定量评价与定性评价相结合

“定量评价”是指提前准备有关评价量表、问卷、检测题等,通过学生的完成度得到评价结果。

如,《自相矛盾》中的生字卡书写、画出朗读节奏线等;“定性评价"则是通过观察、记录学生的行为表现、作业质量等,对学生的学习习惯、学习态度进行衡量和指导。两者相结合的评价能有效兼顾“显性”与“隐性"学习力的评价,使教师更了解学生处于教学目标的哪个阶段,并提供适当支持,从而触发更优质、更高效的"教"与"学”。

4.丰富评价主体

评价应发挥多重功能,既要发挥教师的主导作用,更要注重学生的主体作用。

(1)教师评价。教师要关注每一个学生的进步,鼓励学生个性表达,包容学生的独到见解。“你还知道‘元宇宙’,知识真丰富!”“你的朗读让大家感受到了气氛的紧张。"学生从这样的评价中获得激励,获得帮助,明确努力的方向。

(2)生生互评。学生看待事物常常会有不同于成人的见解,教师不能忽视学生之间的互评。如,教学《自相矛盾》时,教师可以请学生有感情地朗读课文,读后学生评价道:  能读出楚人夸耀矛和盾的语气。” × 读得很流利,但没有读出围观者质疑的语气。"这样的评价既能让学生找出别人的优点与不足,又学习、借鉴了他人的朗读方法,大大促进了学生对课文内容的理解。

能读出楚人夸耀矛和盾的语气。” × 读得很流利,但没有读出围观者质疑的语气。"这样的评价既能让学生找出别人的优点与不足,又学习、借鉴了他人的朗读方法,大大促进了学生对课文内容的理解。

(3)学生自评。评价只有落实到学生主体上,才能充分发挥评价的效益。如,在教学《将相和》中“负荆请罪"这一片段时,教师可以组织学生用表演的形式理解课文内容,扮演廉颇的学生忍不住露出了笑意。在引导学生自评时,扮演廉颇的学生说:“廉颇在向葡相如请罪时是真诚内疚的,我在表演时露出了笑意,不符合人物当时的心态。”这样的自我评价具有很好的自我反省作用,也能提醒其他同学注意。

在2022年版课标背景下,教师不光要转变“教"与“学"的方式,也要让“评"并行不悖,以评促教,以评促学,让深度学习真正发生。

(作者单位:广东中山市实验小学)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xyyd20250414.pd原版全文