基于思维可视化的习作教学路径

作者: 齐蕾习作是一种由感性认知上升到理性认知的思维发展过程,其中可以细化为习作的立意、取材、架构、完善等多个步骤,是教师培养学生能力的重要任务之一。为了帮助学生提升习作能力,教师可以借助表格,引导学生将“看不见的”习作思维可视化。笔者现以六年级下册第三单元习作“让真情自然流露”为例,探寻思维可视化习作教学的路径。

一、巧借表格,筑牢习作地基

习作除了逻辑思维的架构,更重要的就是日常学习过程中素材的积累。教师要引导学生拓展习作视野,巧借表格助力学生习作素材积累的可视化,筑牢习作地基。

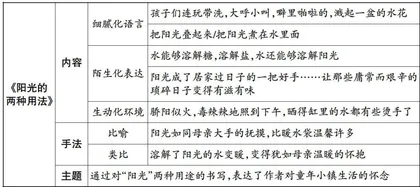

例如,在习作“让真情自然流露”的教学中,教师要理清这一习作板块的组成部分“习作例文"和“习作任务”。而“习作例文"通常是同一习作主题下为学生提供的参考范文,在给学生提供思路的同时,也是积累的重要素材之一。教师可以引导学生利用表格这一学习工具,在对习作例文《阳光的两种用法》环节所提供的素材的具体归纳中,让学生从内容、手法、主题这三大板块出发,进一步研究、细化为多个分支点,尝试从“细腻化语言、陌生化表达、生动化环境”等多个方面进行整理汇总(见表1),有意识地将“水能够溶解糖,溶解盐,水还能够溶解阳光"“溅起一盆的水花,个个演出一场哪吒闹海”等好词好句积累下来,并尝试在写作实践中运用,以此不断为后期习作任务的深人筑牢基础。

素材的积累是学生开展习作的基础。教师可以借助表格的提示、梳理功能,向学生传授积累习作素材的技巧与手段,为学生后期习作构思中“头脑风暴"的展开奠定基础。

二、绘制结构表格,梳理习作思路

作文最重要的是主题、结构的确定。就此,教师可以借助可视化的结构表格,引导学生根据具体的要求,将前期所积累的习作素材有机转化为可应用的内容,并融入自己的思考。

面对习作任务,教师可以引导学生绘制结构表格,梳理自己的写作思路,其中包含着“并列式”“递进式"这两个主要的行文思路(见表2)。聚焦“让真情自然流露"的习作主题,一方面教师可以让学生聚焦该关键情感词进行思维的发散,回想对应事件的发生经过,以此梳理习作思路,并不断细化。除此之外,教师还可以提示学生尝试“递进式”的习作思路,以“事件"为习作的起点,然后对情感真实流露的事件进行回忆性叙写,并不断优化。在习作实践中,教师启发学生有选择性地构建习作框架,不断提升习作能力。

正是可视化表格的绘制,让学生能够更有逻辑地解读材料、明确主题、组织结构、选定素材,进而全身心地投人习作过程,助力学生习作水平与习作素养的进一步提升。

三、完成评价量表,检验习作成果

在习作教学的活动中,教师要引导学生在习作中主动参与,设计凸显学生主体的评价量表,促进习作成果评价的可视化,让学生不断从中获得启发,进而提升习作能力。

在习作之前,教师可以引导学生从文体的特点出发,合理构建一个习作成果评价表。如,本单元习作的文体主要为记叙文和散文,由此分析主题情感的表达最为重要。在习作的过程中关于“爱”的表达,“尽管我知道妈妈在生气,但是她还是随手将温好的热牛奶放在了我的手边”,会比“妈妈很爱我”的情感抒发更为细腻,这提示着学生语言也是一个重要的评判标准。除此之外,教师可以引导各小组成员在作文的互相批改中进行比对鉴赏,发现各自作文中的优点、缺点,进而绘制具有小组特色的量化评价表(见表3),助力习作成果可视化的实现。

在成果评价环节,教师就可以借助表格,帮助学生实现由学习的被动者向主动者转变,让学生严格规范自己,进而不断提升习作的逻辑思维水平。

思维可视化是促进学生逻辑思维、形象思维发展的有效手段之一。通过多样化思维工具的辅助教学,学生在习作的过程中能不断发散、转换、聚合、迁移思维,在呈现习作关键信息的同时,不断总结反思习作策略,不断提升习作能力。

(作者单位:江苏南京市北京东路小学分校红太阳小学)

责任编辑 宋园弟

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xyyd20250419.pd原版全文