寻找语言规律搭建习作支架

作者: 余勇【教学目标】

1.学习本单元课文的表达方式,发现童话故事的语言规律,搭建习作支架。

2.选择一种动物为主角,想象它变化后发生的有趣事情,编写一个童话故事。

3.学会评价自己或同学的习作,能用学过的修改符号修改自己的习作。

【教学过程】

一、借助提示,寻找规律,打开思路

导语:在想象的世界里什么都有可能发生。大家观察课文第一幅插图,说一说在这只鸡身上发生了什么有趣的事情。

交流:这只鸡可以像小鸟一样在天上飞。

教师指导学生完成填空:

(鸡)在现实世界(不能飞),在想象世界(可以自由飞翔)。

出示学习单一:观察课文其他插图,发现这些动物和现实世界有什么不同,仿照上面的句式说一说。如:

( )在现实世界( ),在想象世界( )。

导语:通过上面的内容,你发现了什么规律?

小结:这些动物的特点与原来完全相反。

出示学习单二:生活中还有哪些动物,它们的特点在想象世界里又会发生怎样的变化?选择一种动物,仿照上面的内容完成表格填空。

( )在现实世界( ),在想象世界( )。

【设计意图:学生的想象是一个魔盒,打开魔盒的钥匙就在老师的手上。借助课文的插图,将学生从现实世界带入想象世界,发现图片中动物的特点与现实世界完全相反的规律,并运用这一规律大胆想象,拓宽学生的习作思路。】

二、选择动物,搭建支架,构思情节

1.例子引导,搭建支架

导语:原来鸡是不能飞的,现在可以在天空中自由飞翔,这种变化让你产生了什么疑问?

学生交流,教师帮助学生梳理:

(1)鸡为什么想自由飞翔?(2)鸡是怎样自由飞翔的?(3)鸡能够自由飞翔后去了哪些地方?有怎样的经历?(4)最后结果怎么样?

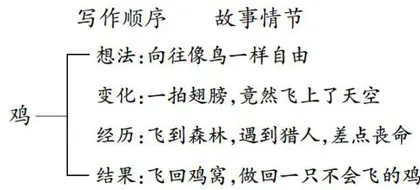

出示习作思维导图(见图1),并归纳学生的想象。

2.选择动物,构思情节

出示学习单三:选择一种动物作为主角,编一个童话故事,想想自己可以按什么顺序写(如:先写想法,再写变化,然后写经历,最后写结果),并用简单的语言概括故事的情节,完成下面的习作思维导图(见图2)。

(1)学生完成自己的思维导图,明确写作顺序,构思故事情节。(2)交流部分学生的习作思维导图,激励学生展开大胆奇特的想象,让故事更加有趣。

【设计意图:运用习作思维导图,从“写作顺序”“故事情节”两方面着手,帮助学生搭建写作的支架,培养学生的逻辑思维与创造思维能力,有效降低学生习作的难度。】

三、回顾课文,归纳方法,写清细节

1.回顾课文,归纳方法出示课文《漏》片段:

老虎驮着贼,贼骑着老虎,跑哇,跑哇,累得老虎筋都快断了,颠得贼骨头架都快散了。

(1)改变课文的表达方式让学生读,发现语言的表达规律。(2)交流:作者是怎么把老虎和贼写有趣的?

准确运用动词描写老虎和贼的动作;运用了相同的句式,让句子变得更有趣。

2.范例引路,运用方法出示习作范例:

乌龟不紧不慢地在前面爬着,时不时转头看看蜗牛,已经领先一大截了,心里暗暗偷笑,说:“蜗牛啊蜗牛!我只要稍微一发力,就让你输得心服口服,你等着瞧吧!”

蜗牛。

学生练习描写蜗牛的动作和心理,体会这样描写的好处,学习把一些重要的细节写清楚。

小结:我们在写童话的时候,可以借用这样的方法,抓住故事中角色的语言、动作、神态、心理把“有趣”的想象、“奇特”的经历写清楚。

【设计意图:语言是表达的基础,培养学生的语言运用能力是语文课程的核心内容。借助单元课文丰富的语言素材,发现语言的表达规律,为学生的习作搭建语言的支架,提升学生的语用能力。】

四、依据内容,确定题目,完成习作

1.依据内容,确定题目

导语:同学们,这篇习作的题目是什么?“这样的想象真有趣”可不是题目,我们故事的主角不同,内容不限,情节也不同,题目也就不同了。如果我们根据第一幅图编童话故事,可以取什么题目?如:

(1)《会飞的母鸡》(提炼方法:故事主角加主要特点)。(2)《母鸡历险记》(提炼方法:故事主角加奇特经历)。

出示学习单四:根据自己选择的动物主角,想想它的主要特征,会有怎样奇特的经历,再给你的童话取一个题目。

2.借助提示,完成习作

导语:做了这么多的准备,我们现在开始自己的童话之旅吧!我们在写的时候可以对照下面的评价标准(见表1),想一想怎样才能把这个童话故事编得更有趣。

五、教学反馈及评价

1.自主修改习作

导语:大家还记得我们学过哪几种修改符号吗?(出示五种常用修改符号,并学习基本用法。)

学习修改要求:

(1)将作文从头至尾轻声读一遍,找到错别字,运用修改符号修改错字。2)将作文从头至尾大声读一遍,看看前后是否通顺,如果发现问题,可以用修改符号在原文上进行修改。(3)将修改后的习作抄写在作文本上。

2.展示交流评价

(1)先让同桌或小组之间交流习作,根据评价标准进行互相评价。(2)结合本单元口语交际活动举行“趣味故事会”,让学生展示自己的习作,在有条件的情况下,可以把学生的习作进行汇编,形成班级童话集。

【设计意图:通过提供科学合理的评价标准,引导学生按照要求相互评改,促使他们主动积极地参与到习作当中,并学会评价他人的习作,真正实现“教一学—评”一体化。】

(作者单位:江西乐平市第十三小学)

责任编辑 唐敏

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xyyd20250425.pd原版全文