“双碳”战略下环境专业类研究生协同创新培养体系构建

作者: 汪庆 顾卫敏 孙少静 李旭力 孙岩 罗景辉 张炜中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)12-0060-04

Abstract:Basedonthenationalrequirements forthecultivationof high-levelenvironmentaltalentsunderthestrategicgoal of"doublecarbon",theconstructionofacolaborativeinnovationtrainingsystemforgraduatestudentswasexplored.Itis proposedtobuildacollaborativeinovationtrainingsystemfromtheseaspects,suchasdisplayinginnovationabiltytrainingorientedtrainingprogram,establishinginterdisciplinaryfaculty,strengheningidustryniverstesearchcooprationplatfo,and encouragingpartcipationiniovationandentreprenurshippracticeprjects,aimingtoefectivelyintegrateducationalrsource ofuniversity,activelymobilizetheadvantagesofenterprises,scientificresearchinstiutesandgovemments,jointlyildlarge graduateinnovationabilitytrainingplatform,cultivatehigh-levelinnovativeengineeringtalents,andmeettherequirementsof national economic development and strategy.

Keywords:"dual carbon"strategy;postgraduate training;collaborativeinnovation;environmentspecialty;cultivationmode

碳达峰碳中和是我国应对全球气候变化的重要战略目标,对促进全球气候稳定和可持续发展具有深远意义。要想解决“双碳”问题,急需培养一大批具有创新思维和创新能力的环境专业类高层次人才。研究生教育作为人才培养的关键,其教育质量是国家教育水平的最高体现,是高水平高层次人才输出的重要途径,承载着为国家培养高层次科技创新型人才的使命。习近平总书记对研究生教育工作做出重要指示:“研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用。"

然而,近年来随着我国研究生招生规模的不断扩大,生源质量降低和研究生创新能力薄弱等问题凸显。《我国研究生教育质量状况综合调研报告》显示,研究生普遍缺乏协同创新培养经历, 53% 的导师和高达 68% 的用人单位认为,研究生的创新能力存在明显不足。因此,构建研究生协同创新培养体系、优化教学模式、提高研究生培养质量、提升研究生协同创新能力和培养适应国家发展需求的高层次人才,是当前研究生教育所面临的一个重要课题-5。本文聚焦环境专业类研究生协同创新培养,探讨协同创新培养体系的改革和培养方案的建设,旨在为“双碳”战略背景下的环境专业类研究生培养提供系统的改进方向,为实现“双碳”目标注入新的活力。

一环境专业研究生协同创新培养体系建设意义

为了持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,强化生态保护监管,切实防范生态环境风险,我国急需大批高素质的创新型环保工程科技人才。根据环境学科的问题导向性、综合交叉性、社会应用性的特点,环境专业类研究生的培养要注重开阔学生的视野,重视多学科交叉,科研与实践融合,使学生真正的学有所成、学有所用。研究生协同创新培养体系的构建,可以实现以高校为主体,科研院所、企业行业、政府部门及社会组织等资源的共享,多学科知识融合,彻底打破研究生固有的培养模式,帮助研究生实现跨学科知识融合,从而打破传统学科思维的局限,启发创新思维。此外,通过与企业、科研院所建立项自合作,增强研究生的实践应用能力,实现知识与技能的有机结合,同时培养研究生的交流沟通能力和团队协作能力。因此,在“双碳"战略背景下,构建环境专业类研究生协同创新培养体系,培养具有卓越工程实践能力和协同创新能力的创新型环保工程科技人才,对推进生态文明建设和绿色低碳发展、实现碳达峰碳中和宏伟目标,建设美丽中国具有重要意义。

二环境专业类研究生协同创新培养体系建设

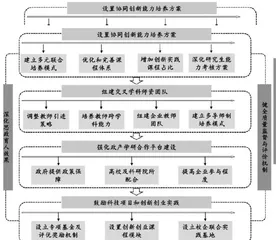

环境专业类研究生协同创新能力培养,要充分考虑国家科技、经济和社会发展的新形势及国家的环境发展新战略,突破传统的理论与实践分离,过分注重写论文能力,以多学科交叉为基础,联合企业政府等多方资源,注重解决实际科学问题,共同打造研究生协同创新能力培养体系。如图1所示,本文提出以设置协同创新能力培养方案和组建交叉学科师资团队为基础,通过强化政产学研合作平台建设、鼓励科技项目和创新创业实践,以及深化思政育人效果来构建研究生协同创新培养体系,并通过健全质量监督与评价机制保障其良好运行和发展。

(一)设置协同创新能力培养方案

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251215.pd原版全文

以国家“双碳”战略目标为引领,以实现跨学科知识融合、提高研究生创新实践能力、团队协作与沟通能力,培养创新型环保工程科技人才为培养目标,优化研究生协同创新能力培养方案,为培养创新型环保工程科技人才提供保障。

1建立多元联合培养模式

在研究生培养方式上打破学校内外封闭模式,大力开展学校与科研院所、企业、政府等研究生联合培养模式,实现各方优势资源共享,打破传统的唯论文论,以培养学生的实践应用能力和协同创新能力为理念,强化行业企业服务意识,提升学科发展优势与特色。

2优化和完善课程体系

优化和完善环境专业类研究生课程体系,梳理课程知识图谱,增设如生物技术、材料科学、信息科学等跨学科课程,拓宽研究生的知识视野,为跨学科创新提供知识支持;设置环境与经济、环境政策与法规、环境伦理等交叉课程,使研究生从不同视角理解环境问题,了解环境问题与社会经济发展的相互关系,为制定综合环境解决方案提供依据。

3增加创新实践课程占比

增加创新实践课程占比,开展创新思维训练、科研项目设计与实施等环节,通过案例分析和实践操作,提高研究生的科研创新能力;增设企业实践项目课程,研究生在导师指导下参与项目实践,锻炼他们的实践能力和创新能力。

4深化研究生能力考核方案

深化改革研究生能力考核方案,增加知识融合能力考核项目,注重研究生对多学科知识的掌握和融合能力;强化科技创新创业实践项自参与情况考核,考核研究生的实际操作能力和创新成果质量;增设团队协作与沟通能力考核项目,考查研究生在团队中的沟通能力与协作能力。

(二) 组建交叉学科师资团队

师资团队水平直接影响着研究生培养质量。由于环境学科问题的复杂性和综合性、人与环境相互作用的广泛性及环境污染防控目标和方法的多样性,环境类专业同自然科学、技术科学、工程科学和人文社会科学等学科专业之间相互交叉、渗透和融合非常重要。研究生能力的培养往往受到导师自身所属学科的知识结构、研究方法和研究领域等方面限制。交叉学科师资队伍的组建,能够更好地促进学生与不同专业背景的导师之间沟通与交流,构建跨学科交叉融合的研究生培养模式,实现研究生协同创新能力的培养。

1调整教师引进策略

调整教师引进策略,将环境专业教师的引进领域从传统环境领域拓宽至化学、生物学、材料学、经济学和社会学等交叉学科领域,组建交叉学科教师团队,实现多学科知识的交叉共融。

2培养教师跨学科能力

为现有教师提供跨学科培训课程资源,鼓励教师参加跨学科学术交流活动,培养现有教师团队的跨学科知识;安排教师到相关企业进行实践锻炼,参与不同研究领域的产学研合作项目,积累跨学科知识和实践经验

3组建企业教师团队

聘任企业、研究院所等具有环境工程产业背景或其他相关学科背景的工程技术人员和管理人员,组建具有实践经验的校外教师团队,以指导学生的实践活动。

4建立多导师制培养模式

在研究生培养过程中,配备高校学术导师和至少一名企业或科研机构导师、学术导师负责研究生的学术研究规划、理论知识传授和学位论文指导,企业导师或科研机构导师则侧重于实践能力培养和实际科研项目指导,改变原来的“单一导师制模式”,更好地促进学生与不同专业背景的导师之间的沟通与交流,构建跨学科交叉融合的研究生培养模式,实现研究生协同创新能力的培养。

(三)强化政产学研合作平台建设

政产学研合作是通过政府、企业、高校和科研机构等以资源共享、优势互补、协同合作为前提,发挥各自优势,共同研发、共担风险、共享成果,从而实现技术创新、人才培养、社会服务等目的。政产学研合作平台的建立,有利于地方高校立足区域经济发展特色与优势,构建研究生联合培养平台,借助平台优势资源,提升研究生科研学术水平,培养研究生技术开发转化的能力和服务地方经济的意识,综合提升研究生的应用实践能力和科技创新能力。强化政产学研合作平台建设主要包括以下内容。

1政府提供政策保障

政府出台针对性的政策法规,鼓励高校、科研机构和企业之间合作,同时建立信息共享平台,整合高校、科研机构的科研成果和企业的技术需求、项目信息,为企业和高校的长期合作提供制备保障。

2高校及科研院所配合

高校及科研院所的主动配合,开放实验室与科研资源,优化研究生培养方案,增加实践环节的比重,与企业合作建立实践教学基地,根据企业实际的生产和研发流程,设计实践课程。

3提高企业参与程度

政产学研合作平台的建设离不开企业的积极参与,企业为环境研究生提供实习岗位和实践项目,根据企业自身的技术研发和生产运营需求,设计具有挑战性的实践课题;提供技术和数据支持,与高校联合,结合实际的工作流程、技术标准和技术经验,共同开发具有实践指导意义的课程和教材。

(四) 鼓励科技项目和创新创业实践

参与科技项目和创新创业实践项目,有利于引导研究生熟悉本领域科技创新现状,理解专业学科发展方向,提升研究生的专业水平和学术视野。同时,以科技项目为载体,引导研究生积极参与科技项目实践,通过科技项目了解行业产业需求,启迪科技创新思路,提升科技创新能力。

1设立专项基金及评优奖励机制

通过政府和高校共同设立环境研究生科技项目和创新创业实践专项奖励基金,高校和科研机构在研究生评优、奖学金评定等环节,加大对参与科技项目和创新创业实践的倾斜力度,以激发研究生参与科技项自和创新创业实践项目的积极性。

2设置创新创业课程模块

高校在环境研究生培养方案中,设置创新创业课程模块,通过系统的课程学习,让研究生了解科技项目从立项到验收的全过程,以及环保领域创新创业的模式和成功经验,帮助研究生更好地开展创新创业项目。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251215.pd原版全文