大模型浪潮下的毕业生突围

作者: 孟佳丽

2024年年初,一家初创公司引起了张云霁的关注。这家公司在大模型混合专家架构(Mixture of Experts)方面的创新与他的兴趣高度契合。那时,他刚从清华本科毕业,正在香港读硕士。读完该公司发布的论文后,张云霁意识到,大模型推理优化或将成为AI下一阶段的关键。于是,他放弃了申请博士,决定投身更具落地性的项目。

一年后,这家公司的名字响彻行业。2025年春节期间,DeepSeek因其颠覆性的模型发布登上热搜—开源、低成本、高推理能力,它挑战了行业对“大模型=高投入”的既有认知。技术层面上,DeepSeek推动技术公司开始重视推理效率和成本优化;而在产业层面,AI热潮持续升温,技术巨头们纷纷加码,同时掀起了一场“抢人大战”。

今年的校招成了竞争前线。

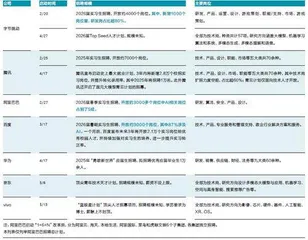

4月,腾讯启动史上最大就业计划,3年内将新增2.8万个“校招”实习岗位,同时加大转化录用率,其中与AI相关的技术人才是招聘重点。阿里巴巴已于今年2月启动2026届春季实习生招聘,开放超过3000个岗位。其中,AI相关岗位占比近5成,部分AI业务部门占比更高,以阿里云为例,AI岗位超过80%。

除了常规校招,大厂还推出了针对AI技术人才的专项计划:字节Top Seed、腾讯青云计划、京东顶尖青年、vivo蓝极星……目标都是招募能在大模型领域实现突破的技术人才。为了吸引这些人,京东、vivo等公司更是在招聘公告中写明“薪资不设上限”。

不过,顶尖人才始终是少数。对大多数准备校招的年轻人而言,AI行业的机会在哪里,又该如何把握技术浪潮中的红利?我们采访了多位招聘方负责人和求职者,试图寻找答案。

大厂为何急招AI方向应届生?

进入4月,技术大厂密集启动春季实习招聘,AI相关岗位的需求尤其集中。阿里云智能集团资深招聘总监曹彬告诉《第一财经》杂志,4月是许多企业新财年预算和战略落地的关键期,AI领域加速发展,企业有必要提前储备人才。“AI领域存在长期的‘人才荒’,头部企业一直都希望尽早锁定更有潜力的年轻人。”在阿里巴巴集团的AI战略中,其下属的阿里云智能集团(以下简称“阿里云”)扮演的是云与大模型的基础设施的角色。“我们重视云计算与AI的深度结合。今年校招和往年最大的区别在于,超过80%的岗位都和AI相关。”曹彬说。

今年,大厂对AI的押注比以往更大规模、更坚定。2月,阿里巴巴CEO吴泳铭宣布,未来3年将投入超过3800亿元建设云和AI硬件基础设施,总额超过去10年总和。吴泳铭明确提出通用人工智能(AGI)是阿里巴巴AI战略的核心目标;同一时期,字节跳动CEO梁汝波在公司全员会上表示,2025年AI业务要将追求智能上限当作最重要的目标,而不是追求某个产品的DAU;腾讯在2025年第一季度财报电话会上透露,将在未来试水智能体AI(Agentic AI)。腾讯CEO马化腾认为,在微信生态系统内,腾讯有机会创建一个非常独特的智能体。

AI竞赛持续升温,中国公司希望在全球竞逐中吸引顶尖人才,拓展行业前沿;另一方面,它们也试图将AI技术快速落地,实现商业化发展。对资源雄厚的技术巨头而言,“基础研究”和“商业应用”都不能落下,而这种双重布局也直接体现在招聘策略上。

大模型的基础研究主要涵盖预训练、微调、推理优化、多模态生成等细分方向。长期从事AI领域招聘的猎头Freda透露,企业对这类岗位的人才期望画像高度明确:顶尖高校背景、硕博学历、在计算机顶会发表论文、有算法竞赛或数学竞赛获奖经历……顶尖高校的核心实验室,会是头部企业在校园招聘中长期锁定的目标。

“企业方在原有的招聘需求上,会越来越欣赏人选的灵活性、创新能力。”Freda说。此外,她观察到,在当下的商业竞争环境里,研发人选的硬性和软性综合素质,会对产品最终呈现有直接影响。硬性算法基础和工程能力,是最直观的判断标准。软性素质上,人选在关键节点上的灵光乍现,对AI技术的热情以及对前沿探索的积极性,会比较吸引用人单位。

如今,AI技术人才成为技术公司校园招聘的重点

“做基础研究的同学在全国范围内很稀缺。在某个细分领域,我们不仅知道谁做得好,也大致了解他们的职场流动情况。”拥有多段实习经历的张云霁对《第一财经》杂志表示,他在入职后从事的研究工作与正式员工几乎没有差别。

与此同时,对更大范围的求职者来说,AI行业从模型层到应用层都涌现了更多机会:AI基础设施(AI Infra)工程师、偏应用侧的大模型算法工程师、面向C端用户的生成式AI产品经理、为B端客户提供产品解决方案的商业技术工程师,等等。

以AI Infra方向为例,这类工作更侧重工程落地,专注于构建和维护支撑大模型训练与部署的底层技术平台,确保AI系统稳定运行。“在AI Infra方向软硬性素质极佳的人选,具备硕博学历,工作三到八年,跳槽时的薪资可以达到非常可观的涨幅,部分人选的年薪总包可以达到200万元。”Freda向《第一财经》杂志透露。

随着AI从实验室走向商业化,对复合型人才的需求也在增长。据曹彬介绍,阿里云的管培项目倾向于招收具备计算机与商科相结合的跨学科背景的学生。相应地,岗位名称也从“销售”转向“商业技术工程师”,不仅要懂产品,更要具备编程能力,“如果不理解底层技术,又无法把握客户需求,很难将产品介绍清楚”。类似岗位还包括“解决方案架构师”:既理解技术,也熟悉商业逻辑,能够在销售和产品研发之间架起桥梁。

不仅仅是互联网大厂,AI浪潮正在席卷各行各业。微软和领英联合发布的《2024年工作趋势指数年度报告》显示,AI技能可能将很快变得和工作经验一样重要。66%的领导者表示,他们不会聘用没有掌握AI技术能力的人。学习和掌握AI技术为员工提供巨大的潜在机 遇。

一边是焦虑,一边是稀缺

校园招聘通常在每年8月至9月启动。2月开始面向应届实习生的暑期实习招聘被视为正式校招的“提前批”—实习结束后参与转正答辩,有机会提前锁定校招offer。曹彬向《第一财经》杂志透露,阿里云每年暑期实习生的转正率在70%至80%之间。今年的实习生offer由1000人扩大到了2000人以上。

除了扩招,不少企业还提高了薪酬待遇。一位业内人士对《第一财经》杂志表示,某互联网头部公司,今年算法方向应届生的薪酬相比往年有20%到30%的涨幅,除技术专项人才计划外,互联网校招起薪范围在25万至80万 元。

不过,用人需求旺盛的另一面,是结构性的人才短缺。人才解决方案供应商翰德发布的《2025人才趋势报告》显示,AI人才的供需比仅为0.5,这意味着每两个AI岗位仅能匹配到一位合适的候选人。特别是在强化学习、大模型算法、多模态算法等方向,顶尖研究员和工程师供不应求。

但这并不意味着应届生能轻松找到工 作。

实习转正率与薪酬福利提高的同时,选拔标准也相应提高了。Freda告诉《第一财经》杂志,2023年ChatGPT“破圈”,企业急于“从0到1”搭建团队,那时做人选推荐,和AI方向沾边,用人方都比较愿意给机会。2024年,AI团队雏形搭建完成,招聘需求趋缓,更多是对上一年招聘的“查漏补缺”。而到了今年,企业需要保持商业营收可预期,且团队还要做前沿方向的探索,因此用人要求进一步提高,专业背景、实习经历与岗位的匹配程度变得更加关键,“2025年,市场对人才的期待要比2023年高一个层次。”

求职者对此感受最深。

正在中国科学院读硕的许嘉刚刚结束一段实习,本想休息一个月,但他发现,身边很多同学几乎无缝衔接下一段实习,中间只给自己留一两周的缓冲时间,为的是积攒2到3段实习经历。此外,招聘节奏也在加快,许嘉注意到,微软在2月就截止了暑期实习申请,这在两三年前是非常罕见的。这些变化正在加剧求职学生的焦虑。

但实习经历再多,也只是敲门砖。企业更看重的是基本功、创造力,以及项目在业务场景下的可行性。

李智卉本硕就读于北京一所211理工类院校,她发现在技术面试环节,面试官并没有纠结她实习经历的空白,而是重点考察AI与机器学习的基础知识,深究她在具体场景下解决问题的能力。最终,李智卉通过了终面,和她同一批面试、拥有2到3段实习经历的同学却没能拿到offer。

李智卉申请的岗位是搜广推(搜索、广告与推荐系统的统称)算法工程师,这与她的学术研究方向并无关联,相关知识她都是自学的:自去年12月起,她每天刷十几道Leetcode题(注:全球知名的编程在线评测平台和技术面试准备工具),直到现在仍保持着每天4至5道题;每天精读一篇大模型论文;阅读搜广推相关书籍,补理论也补系统认知。“公司的实践与自学内容不一样,因此更看重基本功扎实、学习能力强、培养起来轻松的同学。”这是面试官给李智卉的反馈。

AI领域人才缺口的背后,是多重结构性因素叠加的结果。首先,高校教学内容与行业前沿存在错位,高校课程仍以理论为主,其培养速度也滞后于技术演进的节奏。大模型等新兴岗位的招聘需求激增,远超现有人才储备,形成供需失衡。此外,全球人才竞争加剧也给本土供给形成压力。曹彬介绍,在多模态、预训练、强化学习和AI Infra等方向的人才争夺非常激烈。为了提前锁定高校优秀人才,阿里云与国内多所985院校合作共建实验室,开展学术合作。同时,定期举办暑期技术沙龙,结合业务场景举办技术竞赛,吸引高校学生参与。这些举措提升了阿里云管培生的招募效率。

AI技术仍在快速演进,互联网公司对应届生抱以高期待,如何用AI在现有业务上做创新,全行业还没有标准答案。这一代年轻人被寄望在行业尚未成型时,摆脱经验主义的束缚去做一些创造性的工作。

如何把握AI时代的红利?

实习后,张云霁愈发感受到纯学术研究与产业界的差异。如今的大模型招聘非常看重研究方向与业务需求的匹配度,这也是能否拿到off er 、争取高薪的必要条件,“如果当时没有转型,我可能就错过这次AI浪潮了。AI技术变化太快,而博士周期太长—我并不确定,5年后毕业时还能有同样宝贵的工作机会。”

“选择大于努力”,张云霁提醒尚未毕业的同学应该想清楚自己真正想要什么,并有勇气付诸实践。学术界与产业界研究方向不匹配是结构性难题,个人难以改变研究方向,可以先从互联网中厂入手,尽早积累经验。

多位业界人士向《第一财经》杂志指出,应届生不必盲目追逐那些标签鲜明的AI岗位。随着大模型加速融入各行各业,AI本身不再是一个孤立的方向。“要走出‘只有AI岗位才与AI 相关’的误区,”曹彬提醒,“未来,大多数岗位都将在AI能力的支撑下被重塑。”

李智卉就锚定了相对传统的搜广推算法工程师,尽管她在招聘软件上收到了大模型岗位需求的“狂轰滥炸”,据她分析,大模型的求职门槛更高,自己的研究方向和论文数量在竞争中没有优势。而且,大模型现在的商业化路径还不够清晰。相比之下,只要有内容,就需要搜索、广告与推荐算法—这是支撑互联网公司内容分发和商业变现的核心算法技术。

许嘉在寻找实习时发现,“大模型算法工程师”这个岗位名称正在过度膨胀。部分公司虽然在职位描述里强调与大模型相关,实际工作内容更偏向基础开发。“只是调整参数、基于大模型做开发,计算机专业背景的同学都能胜任,并不需要大模型相关经验。”许嘉提醒,要注意辨别哪些实习真正有价值,不要因为焦虑盲目积累实习经历,做无用功。他在一家跨国外企实习期间,独立承担了一个AI项目:基于内部资料库与开源模型,制作了一个聊天交互机器人,用于提升员工办公效率。这段经历坚定了他未来聚焦于大模型应用层的职业方向,也成为他后期面试时的一个加分项。