小岗:农村改革第一村

作者: 潘承凡

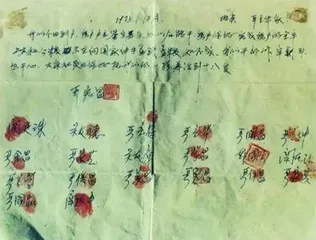

1978年的冬天,安徽省凤阳县梨园公社小岗村(现为小溪河镇小岗村)的18位农民在一纸分田到户的契约书上按下“红手印”,冒着风险实行土地“大包干”。他们没想到,这会成为中国农村改革的一声惊雷。

改革唤醒沉睡的土地。曾经解决不了温饱的小岗村,应着中国改革开放的脉搏,见证了中国农村改革的一次又一次跨越,成为改革开放历程上的重要标志。

那一夜的小岗

1978年末,中国正处在历史转折关头,“实践是检验真理的唯一标准”的讨论打破了思想僵化,经济改革的冲动在坚冰冻土下缓缓涌动。

这年12月的某个冬日。傍晚,安徽省凤阳县梨园公社小岗村生产队,农民们和他们的儿女就着微弱的天光,埋头喝着稀饭。

小岗是全公社乃至全县最穷的村,为了生存,许多人不得不去讨饭,全队18户,只有两户没有讨过饭,一户是教师,一户是银行职员。

这年秋天,严俊昌当了队长,为了“保命”,小岗人偷偷地将土地包产到户。老人们为严俊昌等几个干部担心了,这样下去要犯事的。犯了事,坐了牢,孩子谁养?老婆谁养?老人们让严俊昌他们开个会,立个誓,万一你们犯了事,让大伙管你们的老婆孩子。

放下碗筷,汉子们向村民严立华家走去。队里没有公房,会议一般都在他家开。

小岗18户人家,来了18个主事的,严俊昌宣布开会。

听说原委后,社员们群情激奋:这个字我们签,你们的老婆孩子我们负责养!

大伙情绪非常激动,七嘴八舌,会计严立学只顾闷头往纸上记。没有标点符号,错别字也不少。条子很快写完,他压低声音给大伙念道:“我们分田到户,每户户主签字盖章,如此后能干,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养到十八岁。”下面是各家各户的姓名。

“大家有没有意见?没有?按手印!”

这张按满红手印的“大包干”“秘密”誓言就这样诞生了。它的诞生,宣布了一种新的生产关系悄悄降临。

“不讲话的现场会”

小岗人的“秘密”并没能维持多久。周围生产队的农民很快发现,小岗人干活尽是一家一户的,他们莫不是分田了。

纸当然包不住火,小岗一下成了人们关注的焦点,各级领导都往小岗跑。

老队长严俊昌回忆,领导态度各不相同,有公开支持的,有沉默不语的,有非常恼怒的。

农民只知道这样做能吃饱肚子,于是私下里纷纷效仿。

中国农民再次发挥了他们奇特的创造力,创造出多种多样的生产组织方式,有包干到组的,也有联产计酬的……

最彻底的还是小岗村,包产到了户!小岗村所在的县、地区和省领导以不同方式支持了“大包干”。但他们心里还是十分忐忑,万一老天不帮忙,田里的收成比过去少,“大包干”就可能被棍子打死。

1979年秋收,茶饭不思的凤阳县委书记陈庭元终于得到了期盼的统计数字,全县粮食比1978年增产67%,油料增加1.4倍。

这一年,小岗生产队获得大丰收,粮食总产6万多公斤,相当于1955年到1970年15年的粮食产量总和,自1956年合作化以来第一次向国家交了12488公斤公粮;小岗每间土坯屋里都堆满粮食,人们兴奋得在粮食堆上打滚。

丰收以后,滁州地委在凤阳召开了一次史无前例的“不讲话的现场会”。与会者在小岗村和其他几个村愿看哪家就看哪家,愿找谁谈就找谁谈。结果可想而知,分歧统一了,争论平息了,犹豫者坚定了,“大包干”在滁州地区乃至整个安徽很快推开了。

1980年5月31日,邓小平同志一锤定音:“‘凤阳花鼓’中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞了‘大包干’,也是一年翻身,改变面貌。有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济。我看这种担心是不必要的。

(摘编自1998年第11-12期《党员文摘》(合刊)/原载《人民日报》)