寻找西岐

作者: 倪伟

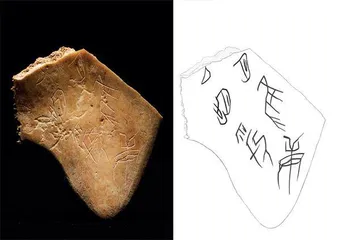

2024年4月20日,陕西宝鸡,有甲骨出土。当天,考古队员用手铲在探方中清理遗迹,新的土层中露出了骨头。在这座三千年前的特大城市中,骨头并不罕见,兽类是当时重要的生产工具和食物来源。但经验丰富的技师李宏斌看出异样,捡起一片兽骨,用手指抹去表层泥土后,惊呼起来:有字!

是甲骨文。此地距离以出土甲骨而名扬天下的殷墟近800公里,这里位于宝鸡扶风和岐山两县交界地带,是一处被称为周原的考古遗址。

周原赫赫有名,是周人发迹的岐邑所在,西周第一个都城,在小说《封神演义》中被商人称为西岐,为西伯侯姬昌的领地。这里的先民,生活在商朝至西周年间,商王朝的甲骨文,也流传到了此地。几十年来,周原地域内已经出土了一万多枚甲骨,数量仅次于殷墟。

连续几个月,周原遗址陆续都有甲骨出土。考古人员小心翼翼地清洗它们,用软毛刷拂去泥土。晚上,在考古队驻地,他们聚在灯下,用电子显微镜第一时间欣赏最新发现的刻字甲骨。

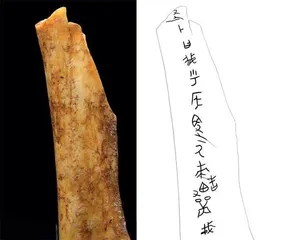

有些甲骨略显特殊,比如将刻字特意涂成朱红色或黑色,考古队员便不敢贸然清理,而是集中送到考古院的实验室里保护起来。很多字需要专业的古文字学者辨认,有一天,他们将两个甲骨刻字的照片发给北京大学古文字学专家,专家读出了这两个字:秦人。

这是甲骨文中第一次出现“秦人”两字。这或许意味着早在西周年间,秦人作为一个族裔,已经活跃在关中平原,与周人已有交集。

2025年4月,陕西宝鸡周原遗址入选“2024年度全国十大考古新发现”。这是周原遗址第三次入选“十大”。甲骨只是获评理由中的一个。新的发现最重要的意义在于,经过几十年的寻寻觅觅,史书中的岐邑和西周都城,终于被找到了。

西周最宏伟的城

6月初,关中平原麦子熟了。农民将麦粒铺在水泥路上曝晒,一直铺到岐山县周原博物馆的门口。这是一座坐落在村里的博物馆,展厅就是其中一间平房,陈列着从当地发掘出土的文物。考古队驻地在相邻的院子里。

中国社科院考古所副研究员宋江宁最近正驻扎在此,他从2000年起一直参与周原考古。宋江宁是陕西临潼人,其家乡是秦兵马俑所在地。“我是秦人,”他打趣道,“也算周人。”十几年来,他一直在寻找周人的祖先和老家。

村中公路的一侧,蟠桃林包围中,黄土地被掘开,挖下五六米的深坑。前不久,考古队员刚在这里清理出一座周代墓葬,出土了6件青铜器。这是一个意外发现,他们的目的本不在此。这片地区曾经是一处城墙的拐角,他们正在以这个墙角为标本,仔细研究这座城市。

宋江宁站在一片明显有色差的土地上,地面被考古手铲刮得平整如砖面,在烈日之下烤得十分坚硬。“这就是当时宫城的城墙。你看这些竖的和横的道道,就像今天砌砖也会有缝,这些道道就是当时夯筑时的缝隙。这么大的城墙,是一块块夯筑在一起的。”他对《中国新闻周刊》说。目测每一个夯筑的板块,约有一米多宽、两三米长,整个城墙厚度约7.5米。

城墙是近五年来周原最重要的发现之一。实际上在20世纪80年代,便有过城墙的线索,但由于各种原因未能继续发掘。近五年来,考古人员专注于找城墙,终于发现了埋在地下的城墙遗迹,可以围合成完整的城。

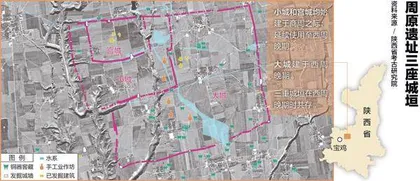

而且,还不止一座城。宫城之外,还嵌套着一座小城,小城之外又套着大城。小城和宫城始建于西周早期,使用至西周晚期;大城建于西周晚期,三重城垣在西周晚期时共存。大城东西长约2.7公里,南北宽约1.8公里,形状规整,面积约520万平方米。一座西周巨城呼之欲出。

“这是同时期中国规模最大的城址,也是当时全世界最大的城。”陕西省考古研究院院长、周原遗址考古项目负责人种建荣对《中国新闻周刊》说,城外还有广阔的遗址分布,到西周晚期时一共达33平方公里,足以说明此地人口兴旺,城市繁盛。

找城,是考古的一项绝技,可以解决关键问题。

“总量很壮观,但是没有重点。”宋江宁指着一张图片说,“这就是我们2020年之前的情况。”图片上是周原的遗迹分布状况,密密麻麻地布满几十年来发现的遗迹,填满了这片山前冲积扇,有细节,没轮廓。而三重城垣,以及近年发现的水系网络,则画出线和框,那些遗迹便在城垣内外各安其位。

在此之前,周原考古已经成果显赫。周原遗址已探明100多座单体夯土建筑遗迹,为全国西周遗址之最。周原出土的万余片甲骨,数量仅次于殷墟。周原也是全国出土商周时期青铜器最多的遗址之一,总数达700多件,宝鸡因此有“中国青铜器之乡”之称。其中大盂鼎、小盂鼎、史墙盘、毛公鼎等重器,以长篇铭文闻名于世。

周原最知名的建筑遗存之一,是凤雏甲组建筑基址。这座基址发现于1976年,是凤雏村生产队社员平整土地时发现的线索。整座建筑1469平方米,像一套标准四合院。尤为石破天惊的是,在西厢房的窖穴内,出土了超过1.7万片甲骨,其中282片上有刻辞。这是殷墟之外,规模最大的一次甲骨发现。

这座两进的“四合院”是周王的宫殿吗?也有人大胆地将其与历史人物对号入座,称其为“文王大宅”,认为是周文王姬昌的宅院。随后几十年,凤雏村又相继发掘了8处大型建筑基址,形成恢宏的高等级建筑群,最大的一处达2180平方米。这些建筑是什么身份?究竟是王的居所,还是贵族宅院,抑或是宫殿、宗庙?

事实如今可以看得更清楚。凤雏建筑群正好坐落在宫城之内,毋庸置疑,这些就是西周时期周原最高等级建筑。种建荣说,以前对于凤雏建筑群的说法五花八门,因为西周建筑发现得少,而且不了解建筑周边环境,很难认定其性质。如今确认它们在宫城中的位置,应该属于王室。

“纲举目张。整个发掘都是主动的、有目的、有规划。”种建荣说,三重城垣的确定,为此前一系列零星发现提供了解谜线索。一幅宏大图景的轮廓逐渐清晰。

中国社会科学院学部委员、中国考古学会原理事长王巍对《中国新闻周刊》说,中华文明探源工程的一个重要经验就是寻找城址。“不管是良渚、凌家滩,还是近年西周琉璃河燕侯遗址,都是找到了城址。通过城的揭露,可以更清楚地看出当时的发展水平。”他认为,在周原找到城,是文明探源工程经验的成功应用。

“周原的新发现,是西周考古近百年来最重大的发现。”王巍说。

出走与归来

距离去年4月初次发现刻辞甲骨,直到今天,这一轮周原考古中仍陆续有甲骨出土,有新的文字出现。截至今年上半年,已经出土卜甲、卜骨残片300余片,初步辨识出刻辞296字。

甲骨出土地,位于宫城南墙外的壕沟里。种建荣说,这些甲骨应该是出自宫城,当时是当作垃圾倾倒在壕沟里。甲骨的卜辞中,多次出现与“王”有关的记述,如“王呼并召……”“壬子王其兽(狩)……”,虽然只有断断续续的只言片语,但已能读解出关于周代天文历法、历史地理、军事战争、数字卦等西周社会各方面内容。

第一次在这里识别出刻辞甲骨的技师李宏斌,早在20年前就曾亲自发掘过甲骨。那是在2004年的岐山县周公庙遗址。前一年野外考古调查时,在一个废弃的水渠里,北京大学考古专家徐天进偶然拾起了一个小骨片,用手一擦,竟然有刻字。2004年春天,考古队顺藤摸瓜,在水渠边找到了埋藏着密密麻麻甲骨的坑。周公庙甲骨上一共辨认出近2600字,“周公”的名字频繁出现。

西周甲骨一共有三次大规模的发现。规模最大的一次是周原凤雏甲组建筑基址的甲骨窖穴,其次是周公庙,然后就是这次周原宫城壕沟的甲骨。

在周公庙甲骨坑附近的野枣林里,考古队还发现了22座大墓,其中有10座的规格都超过西周诸侯国国君。学者判断,这里是周公的采邑,即周王赐给卿大夫世禄的田地。这些大墓应该是周公家族墓。周武王去世后,周公辅佐年幼的成王,又率兵镇压了殷商遗民的叛乱,功勋卓著,地位尊崇。

周公庙遗址并不在狭义的周原遗址内,而是在周原遗址以西30公里。实际上,那是一段迷茫找出路的岁月。

世纪之交,周原考古陷入瓶颈。种建荣就是那时开始参与周原考古的,他回忆当时,始终没有找到强有力的都城实证,发现的青铜器窖藏也大都属于异姓贵族,王器极少。因此考古学界产生了怀疑的声音:陆续发掘了几十年的周原遗址,究竟是不是真正的周原?

“周原”是一个历史地名,今天已经不再使用。能够与历史记载印证的地名,几乎都与“岐”有关。《诗经》记载周人在“岐下”建城,今天宝鸡依然有岐山县、岐阳堡等地名。而这些地名是否就是古籍中的“岐下”?更精确的位置何在?历史中的周原,指的又是哪里?广义4000多平方公里的“大周原”和狭义30多平方公里的周原遗址中,周人生活的那个周原,具体何在?这些问题,只能在地表之下寻找答案。

每年,考古队在钻探后选定一片区域,给农民青苗补偿费,然后翻开土地,精细地掘地三尺。发掘之后回填,还给农民继续种地。就这样,一尺一丈地在地下搜寻。