运河上的博物馆

作者: 刘焕5月29日,北京大运河博物馆,一扇“商”字纹青铜巨门前排起蜿蜒的长队,观众正有序进入展厅,期待一睹“看·见殷商”特展的风采。这场展览是近年来规模最大的商代文明主题展览,通过青铜器、甲骨文等珍贵文物,展现中国早期文明的辉煌。自5月19日开展以来,观众对其的热情丝毫未减。

同一天,在北京大运河博物馆开幕的2025中国大运河文化带京杭对话(以下简称“2025京杭对话”)上,由中国新闻周刊出版发行的《中国大运河文博图鉴》正式发布,成为活动现场的一大亮点。这本图鉴,从中国大运河沿线近1300座博物馆中精选出52座,以博物馆为钥,带领读者打开这条千年水道所承载的文化密码。

中国新闻周刊总编辑王晨波表示,《中国大运河文博图鉴》的发布,为观众提供了一扇了解大运河这一中华文明重要标志性符号的窗口,其中详细记录的运河沿线博物馆的特色馆藏与最新玩法,不仅诉说着中华民族的文化传承与创新,更是连接过去与现在乃至未来的桥梁。

首部 《中国大运河文博图鉴》

艺术家、清华大学教授韩美林曾主持设计2008年北京奥运会会徽和吉祥物“福娃”,他在接受中国新闻周刊采访时表示,中华民族创造了两个最伟大的艺术作品,一个是长城,另一个就是大运河。但相较于更被熟知的长城,大运河的故事还需要更多人来讲述。

作为世界上开凿最早、规模最大、里程最长的人工运河,中国大运河从来不仅仅是一条物理意义上的水道。自春秋时期邗沟的第一抔泥土开始,中国大运河逐步贯通南北,绵延近3200公里,彻底改变了中国的地理格局,促进了南北文化的交流,塑造了沿线百姓的生活方式,更铸就了多姿多彩的中华文明。

如何用大众喜闻乐见的方式诠释大运河文化?具有创新性的IP载体不可或缺。在2025京杭对话开幕式现场,和《中国大运河文博图鉴》同时发布的还有“京杭对话”大运河吉祥物IP“河喜”和“京杭对话”大运河潮玩IP“水运儿”。

其中“河喜”由韩美林团队设计,灵感取自古老运河“镇水神兽”,融“河泽生喜”的吉愿与守护水脉的深意于一身,外观灵动可爱。韩美林希望以艺术化、年轻化的IP载体,去讲述运河故事,将运河文化传递给更多年轻人。

《中国大运河文博图鉴》则从“自带流量”的文博内容出发,将运河文博的精彩“打包”呈现。在综合官方推荐、专家建议和网络口碑后,中国新闻周刊从中国大运河流经的8个省市36座城的近1300座博物馆中,精选出52座散布在运河两岸的博物馆。这也是国内首本以中国大运河为主题的文博图鉴,是中国新闻周刊继2023年发布《中国大运河生活图鉴》后,对“大运河图鉴IP”的再次丰富。

“《中国大运河文博图鉴》是一封写给大众的邀请函,邀请更多人走进这52座运河上的博物馆,以年为尺,一周一馆,开启运河文博之旅。”王晨波介绍,这份“邀请函”的独特之处,正在于其将运河文化的宏大叙事拆解为可触摸、可感知的文化单元。

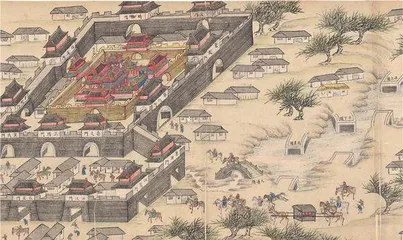

翻开图鉴,读者既可跟随“京杭大运河之父”郭守敬的治水足迹,在北京郭守敬纪念馆解读北京城“因水而兴”的科学史诗;也可深入白浮村史博物馆,探秘大运河水源村的秘密;或在扬州博物馆邂逅与颐和园同款的传世国宝,见证漕运文明在器物上的永恒定格;当行至杭州京杭大运河博物馆,读者可透过清代大运河“导航图”《京杭运河漕运堪舆图卷》,去感受和回望曾经漕船穿梭、商贾云集的盛景……

这本《中国大运河文博图鉴》,既收录了大运河博物馆的完整谱系,又囊括运河水滋养出的美食、商帮、舟楫等特色展馆。它们中有广为人知的网红博物馆,也有不为人所知的小众博物馆,但无一例外,都承载着大运河的文化基因,讲述着与这条千年水道息息相关的故事,为想要深入了解运河文化的人们提供丰富的视角和切入点。

最实用的攻略,最新颖的玩法

当然,运河的故事从不只是过去的历史,而是流淌在当代的文化基因。

今年5月18日国际博物馆日,国家文物局公布一组数据,2024年,全年全国博物馆接待观众14.9亿人次,全国博物馆参观热度持续攀升。对于那些将逛博物馆作为生活方式和休闲新时尚的人来说,选择博物馆作为周末或假期的出行地,既能收获知识,又能和志同道合的好友增加话题,结束后还能在社交媒体上分享精美的文物照片,并带回特色文创产品。他们通过丰富多元的玩法,将博物馆的文化魅力延伸到日常生活中,让文化的种子在心中生根发芽。

从这个意义上说,《中国大运河文博图鉴》也在为讲好运河故事、传播运河文化符号作出积极尝试。图鉴以运河上的博物馆为媒介,搜罗当下最实用新颖的“博物馆打卡秘籍”,以年轻化视角重构参观体验,激发更多人对大运河文化的兴趣与热爱,使得运河的故事不再局限于纸面,而是真正走进人们的生活。

图鉴中所收录的运河上的博物馆,每一家都有充满惊喜的打卡攻略。这些博物馆有的拥有运河最佳观景位,有的就在文物发掘现场,有的盲盒“一盒难求”,有的馆里还能开船。就连由运河水孕育出的传统非遗文化主题博物馆,都有鲜明的南北之分与独特的打卡攻略。

在京杭大运河的最北端北京,你可以在北京燕京八绝博物馆内,打卡中国顶级“奢侈品”,品味汲取各地民间工艺精华的“京作”特色宫廷艺术;在中国古运河的原点城市扬州,你可以在扬州非遗珍宝馆,一馆遍览活色生香的扬州非遗;而在京杭大运河的最南端杭州,你可以走进浙江朱炳仁铜雕艺术博物馆、朱炳仁大运河艺术馆,了解“运河三老”之一朱炳仁以非遗铜雕重构千年运河基因的艺术风华。

值得一提的是,中国新闻周刊还邀请博物馆的馆长们亲自写下推荐语,给每位到场者最精妙的提示。如到北京古代建筑博物馆里仰望星空藻井,到庆成宫里庆祝事业有成;到天津市民俗博物馆感受运河民俗混搭的哏儿都魅力;在山东博物馆透过大运河触摸海岱文化的千年根脉;在淮扬菜文化博物馆品味流动在味蕾上的运河文明;在浙江省博物馆探寻中华文明绵延不绝的传奇……甚至有的博物馆还规划了周边游、体验游、主题游等特色游览路线,组团奉上一段精彩纷呈的运河文博之旅。

每一座博物馆都如同一扇时空之门,串联起运河文化从历史深处流向当代生活的完整轨迹。《中国大运河文博图鉴》通过最实用的攻略,最新颖的玩法,希望让每一位到访者走进大运河上的博物馆,在感受、游玩、体验之后,最终成为运河故事的讲述者与传播者。

以博物馆为钥,激活大运河文化符号

过去很长一段时间,博物馆在公众眼中是“高冷范儿”。如今随着“博物馆热”在各个城市持续升温,博物馆们纷纷开始主动改变,不仅积极拥抱新型传播方式,以各种创新活动拉近与公众的距离,也在利用最新科技手段,让博物馆的文化内容变得更加生动有趣。

长期致力于“京城大运河”历史研究和数字化传播探索的中国人民大学原常务副校长、数字人文研究院院长冯惠玲认为,3D建模、视频技术、全景式光影等数字技术的应用,可以让运河文化绽放出更有底蕴、更美的风采,让观众身临其境领略运河文化的魅力。

在建立之始就将科技赋能、科技创新融入建馆理念之中的北京大运河博物馆就是一个好的例证。“我们在博物馆的文物研究、文物保护、文物展示三个链条都大量应用了科技手段,通过多学科的研究成果、多种应用场景,来讲好运河的故事,达到内容为核、科技为翼、传播为径的三者平衡,用科技保护过去、塑造现在、展望未来。”首都博物馆党委书记、馆长郭京宁表示,在文化遗产保护传承的过程中,科技是必需的手段。

因此,在《中国大运河文博图鉴》里,你也可以看到这场科技与文化交融的盛宴。北京大运河博物馆内,基本陈列“北京与大运河历史文化陈列”运用互动沙盘、沉浸式展厅、27米“北京大运河揽胜图”电子触摸屏等,生动展示大运河开凿及其与北京的前世今生;扬州中国大运河博物馆内,“沙飞船体验区”、“河之恋”720°环幕空间、“运河迷踪”青少年沉浸式互动解谜空间等各具特色的沉浸式数字体验场所,从全流域、全时段、全方位展示大运河文化;杭州京杭大运河博物馆新增的曲面屏、互动屏、交互游戏、大运河数字驾驶舱等数字技术,让不同年龄、不同地域的人都能在这里找到属于自己的乐趣和收获……

“科技和文化互相赋能,让观众可以站在离历史最近的地方实现和历史的互动。”杭州京杭大运河博物馆馆长杨于佳如此说道。当古老技艺邂逅现代设计,传统美学碰撞数字科技,文明记忆转化为未来灵感,科技以年轻化的语言,将运河文化基因转化为可参与、可传播、可再生的文化体验。在这一过程中,大运河这一“祖先留给我们的宝贵遗产”也开始被激活,并流动、流行起来。

文化学者、中央民族大学教授蒙曼说过,大运河彰显了人类精神的伟大,因为它不是大自然的恩赐,而是人类为了能够实现交往、交流的梦想,不断突破自然限制的传奇产物。“下一个传奇是什么?应该是运河的未来。”她主张用丰富的表现形式,让运河的故事在新时代焕发新的生机。这本《中国大运河文博图鉴》恰好提供了一个全新的载体,让观众从文博视角开启畅游大运河,从而更好地去理解和感受大运河文化符号背后的意义和魅力。

若要了解大运河,必先看看大运河上的博物馆。带上《中国大运河文博图鉴》,出发吧!