中国人口往何处去

作者: 李迅雷 唐军 李倩云从事经济研究的人士研究人口变化,当然是为了看清楚人口对经济的影响,因为人口从出生到工作之前及退休之后都属于被抚养人口,成为社会负担,只有在成为劳动力的这一阶段为家庭和社会做出贡献,包括薪酬和税赋。

为何要调整出生人口预测模型?

2024年全国新出生人口为954万,虽然增速转正,但明显低于我们之前的预测。2020-2022年间推迟的生育在2024年虽有所体现,但幅度不如预期。可见当时的假设过于乐观,应进行修正。

在2023年我们预测模型的基础上,下修生育率的起点值,使得2024年的新出生人口略低于954万的实际值(考虑到2024年出生人口数受到之前疫情防控推迟生育的影响)。

在分年龄段的生育率起点值的基础上,按一定的速率下降,其中15-19岁、20-24岁、25-29岁年龄段的生育率下降速度快一些,30-34岁、35-39岁、40-49岁年龄段的生育率下降速度慢一些。平均下降速度参考了过去日本和韩国的数据。

得到的主要结论:

1)预计2027年我国总人口将跌破14亿,2039年跌破13亿,2047年跌破12亿。

2)根据模型,2025年新出生人口将下降到900万以下,2028年跌破800万,2035年可能跌破700万,之后十年的下降速度会有所放缓。(见图一)

图一:中国新出生人口数预测

3)从2024年结婚登记数来看,比2023年下降了约20%,这可能意味着2025年新出生人口的下降幅度也将超预期,甚至有可能小于800万。但考虑到我国目前的人均GDP、城镇化水平等,在对未来几十年人口趋势做预测时,我们还是参考了日本、韩国过去生育率下降的速度,而没有采用近一两年短期超预期的下降速度。

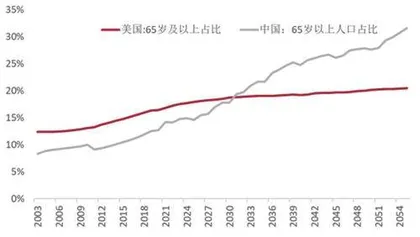

总和生育率快速下降的根本原因

通过分析欧美国家的生育率变化和横向比较可以发现,对成熟经济体的生育率来说,移民政策是关键,生育补贴有明显作用。美国作为一个移民国家,每年有较大规模的年轻移民流入,其生育率就明显更高。(需要重视的是,2030年以后,美国老龄化率几乎走平,中国则加速上行,见图二)

图二:中美人口老龄化率趋势比较

移民政策较严的日本和瑞士,即使生育补贴力度也达到了其他欧美国家的平均水平,但其生育率明显更低。

近年来结婚人口数量下降也是导致出生婴儿数量减少的重要原因。导致结婚率下降的第一个原因是性别比例失衡。在2006-2016年出生的人口中,男性比女性多出15%-20%。这意味着未来十年陆续进入婚育年龄的年轻人中,性别失衡将比较严重。

导致结婚率下降的第二个原因是男女学历差错位。虽然年轻男性数量大幅超过女性,但在高学历的年轻人中,2011年以后,女性人数明显超过男性。这增加了高学历女性找到合适婚配对象的难度。

目前大家讨论的很多年轻人收入低、债务高、内卷和躺平共存等问题,可能是影响结婚率下降的第三个原因,毕竟在就业压力增大的预期下,“不能输在起跑线上”的观念使得将来育儿的成本非常高。此外,不少人认为短视频等新媒体的普及也给结婚率带来负面影响。这方面可供观察的视角是我国的生育率水平大幅低于对应的城市化率水平,其中农村生育率水平下降更快。

中国人口流向哪里——大城市还是小城镇,向南向北?

我国城镇化率虽然逐年提升,但增速已显著放缓,体现为三个现象:农民工增量减少、跨省流动农民工比例下降、以及部分大省人口回流。

虽然城镇化率增速放缓,但都市圈及中心城市的虹吸效应仍在加剧,体现为人口向主要都市圈(长三角、珠三角、成渝)集中、欠发达省份向省会城市集中、较发达省份向“双子星”城市集中。

1)都市圈常住人口总量和净增速(剔除人口自然增长因素)均大幅领先。其中,浙江省常住人口净流入数量和增速都位居第一,或由于浙江新经济发展较快,如电商规模大、传统产业转型快。上海常住人口增长不多,但由于上海已经步入超老龄化城市,死亡人口明显大于出生人口,故净流入人口显著超过北京,尤其疫情放开后上海仍保持0.6%的常住人口净流入率。

2)近两年大部分省份常住人口净流出,但即便是经济相对欠发达的省份,其省会城市依然保持净流入,且省会城市人口净流入占比高于60%(青海与其省会西宁均净流出,但规模较小,西宁净流出仅3千人)。

3)二线大城市的人口也在快速增加,近两年“双子星”现象更为明显。浙江和广东省内双子星城市(杭州+宁波、深圳+广州)占全省人口净流入比接近50%。南京和苏州人口净流入已超过江苏全省,同样的还有福建。山东省人口净流出,但济南和青岛仍保持净流入。

中国人口总体呈现从西向东,从北到南,从农村流向城市,从中小城市流向大城市的特征。人口流动是为了获得机会,人口流动的结果是有利于提高全要素生产率。

制造业越发达就业压力越大——今后要靠服务业吸纳就业

我国服务业就业总数增加空间还很大。我国第三产业GDP占比为57%,就业人口在总就业人口中的占比为49%,相差约8%。超老龄化的日本和德国,尽管是制造业强国,但第三产业就业人口占比也近70%。美国第三产业就业人数占比高达83.4%,且长期比GDP占比还略高。

高新技术制造、服务业发展是吸引人口流入的两大重要因素。合肥和成都高新技术制造业的快速发展拉动人口增长,如成都已形成电子信息、装备制造两大万亿级产业,其电子信息产业营收占全市工业比重超30%;2024年合肥新能源汽车产量达137.6万辆,仅次于深圳。杭州人口高增或是“产业+政策+宜居”综合作用的结果,体现出服务业发展对人口巨大的吸引。(本文节选自《中国人口往何处去(2025年简洁版),有删减》